縄文海進とは?

約6000年前に海面が上昇し、海岸線が現在より内陸に入り込んだ現象です。

貝塚との関連は?

貝塚は海の近くに形成されるため、その分布から当時の海岸線を推定できます。

縄文海進前の海岸線は?

海面が低く、現在より沖合に海岸線がある時代もありました。これは氷期の影響も受けているようです。

縄文海進の影響は?

人々の居住地や生活様式に影響を与え、貝塚や集落の分布に反映されています。

どこで学べる?

博物館や遺跡展示館、地形図を用いた研究資料などで学ぶことができます。

こちらのページでは、「別記事で紹介しております『縄文海進』を中心に、『ここから連想する貝塚・海岸線の変遷・様々な言葉に残る痕跡』に付き取りまとめ」をさせて頂きます(各リンクより、今少し踏み込んだ内容と、一部簡単な動画もご案内しております…)。

📚本記事で得られる情報📚

✅「縄文海進」の超概要

✅「縄文海進」から発展した様々な疑問

✅リンクより、それぞれのちょっと踏み込んだ内容を確認

皆様は、「縄文海進」なるワードを耳にした事はございますでしょうか? 「6000年位前の海岸線」は、「現在と比較して、5m位内陸側に入り込んでいた…」と言う現象を「縄文海進」と言う様ですが…。でも、そもそも論ですが、「縄文時代」ってどれ位前の時代なんでしょうか? ザックリ「日本の歴史」を時系列でおさらいしてみると、「明治維新が150年くらい前」、「江戸時代の始まりが400年くらい前」、「鎌倉時代の始まりが800年くらい前」、「平安時代の始まりが1200年位前」、「卑弥呼の生きた時代が1800年くらい前の弥生時代」で、そして「その前の時代が縄文時代」と言われている理解です。また、様々議論は続いており、明確には定義されていない認識ですが、「弥生時代は、紀元前1000~900年あたから、紀元後200年中頃の1200位の期間」を指し、「縄文時代は、その前の10,000年以上続いた時代」の事を言うらしいです…。言い換えると、「数千年以上昔、海岸線は、内陸にかなり入り込んでいた…」という事になりますが、でもそんな昔の海岸線の事を、現代の私達がどうして知る事が出来るのでしょうか? 様々な疑問が沸いて来てしまいます…。

本ブログでは、そんな「縄文海進」を Kick にした「縄文海進と、それに関連する様々な疑問」を調査し、考察を加えていますが、こちらのページでは、その「全体図」を紹介させて頂こうと思う次第です。すなわち、「別記事で紹介しております『縄文海進』を中心に、『ここから連想する貝塚・海岸線の変遷・様々な言葉に残る痕跡』に付き取りまとめ」をさせて頂きます(各リンクより、今少し踏み込んだ内容と、一部簡単な動画もご案内しております…)。

(「縄文海進時代の海岸線に考察を加えた記事」、「縄文海進時代よりも前の時代の海岸線を考えた記事」、「縄文海進を支える貝塚の分布に関する考察」、「縄文海進を調査中に出会った興味深い言葉」(本記事)といった内容で、それぞれ記事を記載していますので、併せてご参照ください)

【「縄文海進」を様々な角度で考察してみる…】

上記、「日本の歴史」に付き、ザックリ俯瞰し「縄文時代がどれ位昔の時代なのか?」を抑えさせて頂きましたので、こちらの段落では、本ブログ別記事で紹介している記事:「縄文海進シリーズ」のダイジェスト版(超サマリ版?)を共有させて頂きます。それぞれのリンクより、今少し踏み込んだ内容を確認できますので、併せてご参照頂けますと幸いです。

■ 縄文海進シリーズ①:縄文海進とは?:「縄文期の海岸線」を地形図で可視化!

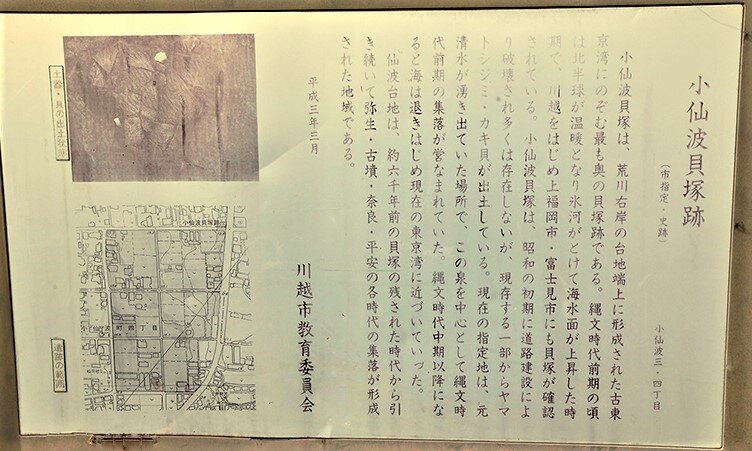

上記、『「数千年以上昔、海岸線は、内陸にかなり入り込んでいた…」という事を、現代の私達がどうして知る事が出来るのでしょうか?』と言う疑問を記載をさせて頂きましたが、これは『「貝塚」が発見された事により解る』という事の様です。その「貝塚」に付き、Wikipedia にて情報収集させて頂きますと以下の様にあります。

”貝塚(かいづか)とは、貝類の常食に適した地に居住する先史時代の人々が、日々ごみとして大量に出る貝殻を他の様々な生活廃棄物と共に長年に亘って投棄し続けることで、それらが累積した特定の場所をいう (略)

https://ja.wikipedia.org/wiki/貝塚

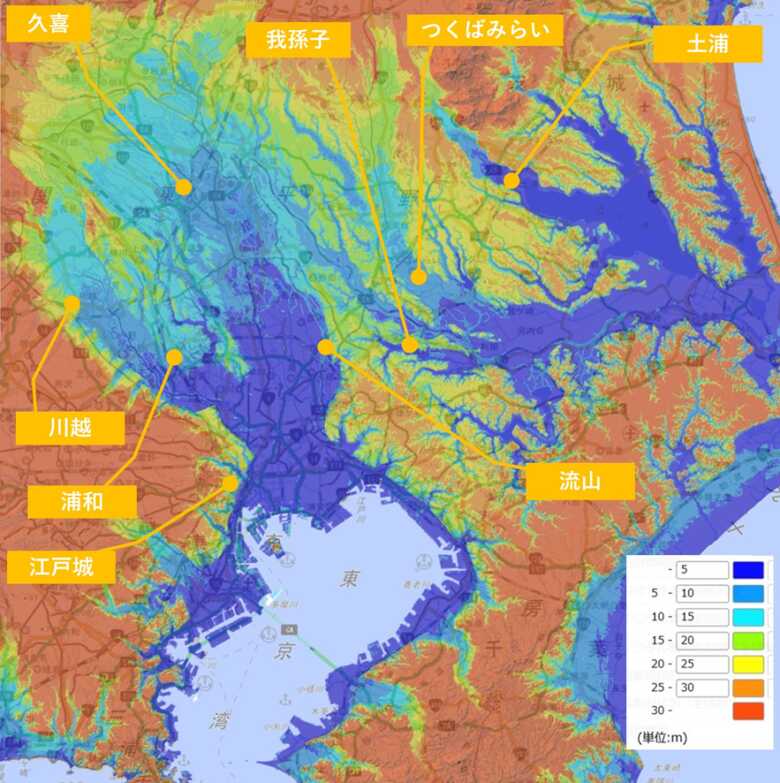

すなわち、「貝殻をメインにしたゴミ捨て場」と言う理解になると思いますが、これはイコール、『「貝塚は海の近く」⇒「貝塚を線で結んでいけば、当時の海岸線をおおよそ推測できる…」』と言う大雑把な理解をさせて頂いたと言う感じで、これを「標高差の分かる地図」と併せてみていくと、「縄文海進時の海岸線が見えてくる…」という理解になった次第です。また、地理院の地図サービスで、「自身で高低差を設定できるサービス」がある為、実際に「日本の大都市(本ブログでは、関東圏・名古屋圏・大阪圏・札幌周辺・福岡周辺)」を、この自身で設定した地形図で見てみると、非常に驚く結果になったという事になります。

■ 縄文海進シリーズ②:縄文海進より前の海岸線は?:海面変動と古地形の妄想考察

上記「縄文海進シリーズ①」で、「縄文海進と貝塚の関係性」から、「縄文海進時の海岸線」を、(想定ですが)見てみました。そして同時に思ってしまった事があります。それは「縄文海進は、6000年位前の話だけど、”地球” と言う視点で見てみたらどうなるのか…」と言うものです。勿論正確な数字は解らないのでしょうが、「地球はの歴史は、46億年とも47億年」とも言われている認識ですので、「6000年前」は結構短い期間。つまり、「45億の資産を持っている人が、今晩の夕食で6000円使った…」と言う感じで考えると、「6000年と言う数字の “小ささ”」を感じるのではないかと思います。言い換えれば、そんな「地球にとっては短い期間で、海面が変動」しているのであれば、「縄文海進前の海岸線はどういった変化をしていたのか?」と思ってしまったという事です。

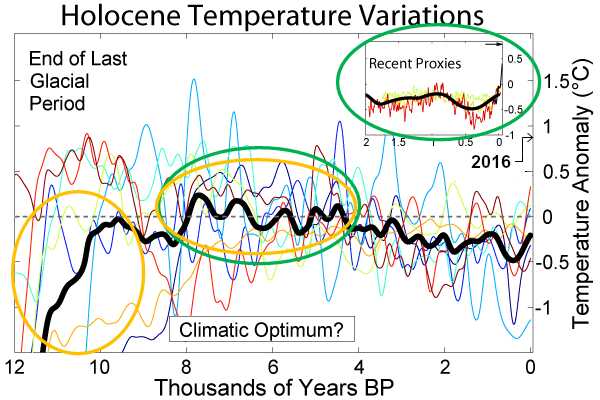

そこで、海面変動に影響を与えると思われる「地球の気温」に付き調べてみると、これまたビックリな情報が出てきた訳で、Wikipedia には、以下の様にありました。

”(略) 氷期/間氷期の顕著なサイクルが始まったのは地質学的には最近のことである。この現在まで続く氷河時代は、およそ4,000万年前の南極での氷河作用の開始と共に始まり、300万年前の北半球の大陸氷床の拡大により、周期を伴った大きな振動を示すようになった。このように徐々に起こる気候の変化は、地球の歴史45億年の間頻繁に起こり、大きな原因としては大陸と海洋の配置の変化がある (略)

また、同じくWikipediaの「東京湾」のページを拝見すると以下の様にあります。

12万年前は現在より海水面が高く(下末吉海進)、房総半島は島であった。この頃の湾を「古東京湾」と呼ぶ。

旧石器時代は最終氷期にあたり、氷河が発達していたため海面が現在より著しく低く、浦賀水道付近以北は陸地だった。渡良瀬川と利根川とが現在の大宮台地を挟んで東西側を南流し、現在の内湾の中央付近で合流した後、太平洋への河口へ向けて流れた。これらの河川は大規模な峡谷を作った (略)

併せて理解すると、「6000年位前の縄文海進」も驚きだが、「もっと長いスパンで考えると、もっと驚き」で、「地球にとって、海面変動は普通の事…」と思えてしまった次第です…。皆様は、どの様に感じますしたでしょうか?

■ 縄文海進シリーズ③:縄文海進と貝塚分布の謎(西 vs 東日本):鬼界カルデラ噴火が与えた影響とは?

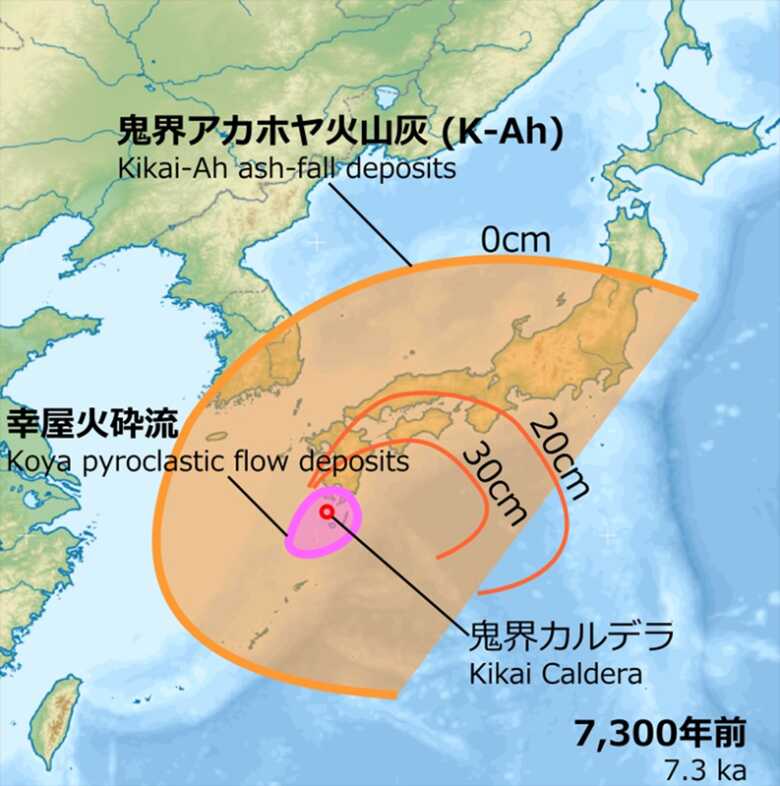

上記「縄文海進シリーズ②」で、「縄文海進前の時代の海岸線」に付き、考察を加えさせて頂きました。これは、「縄文海進シリーズ①」から「派生した疑問」だったのですが、実は、「別の疑問」も同時に持ってしまっておりました。それは、(直接「縄文海進」に関係はしませんが…)『「西日本」と「東日本」を比較した際「貝塚の数」がかなり違う』と言うもものです。しかし「何故?」と言うものが、妄想ですら思いつかず長い期間過ごした次第です。そして、しばらくたった後、熊本にお伺いする事があったので、地図好き私は、阿蘇のカルデラの航空写真を眺めていました。また、折角なので、阿蘇の噴火の歴史も調べている時に、「鬼界カルデラ」と言う言葉に巡り合ったのです。

「鬼界カルデラ」とは、Wikipediaの力を借り、調べてみますと、以下の様にあります。

鬼界カルデラ(きかいカルデラ)は、薩摩半島から約50km南の大隅海峡にあるカルデラ。直径は約20km。薩南諸島北部にある薩摩硫黄島、竹島がカルデラ北縁の外輪山に相当する。カルデラ中央海底には、単一の火口に由来するものとしては世界最大規模の溶岩ドームがある。溶岩ドームからは現在も火山性ガスの気泡が噴出しており、地下にはマグマ溜りが存在すると考えられている。薩摩硫黄島はランクAの活火山に指定されている。先史時代以前に複数回の超巨大噴火を起こしている。約7300年前の大規模カルデラ噴火は過去1万年の内では世界最大規模で、火砕流が九州南部にも到達し、九州南部の縄文人を絶滅させたと推測されている (略)

https://ja.wikipedia.org/wiki/鬼界カルデラ

また、同じ項目を読み進めると、以下の様な記載があります。

” (略) 約7,300年前(暦年補正)(略)

鬼界アカホヤ火山灰(K-Ah):幸屋火砕流のco-ignimbrite ash fall. 体積は約100km3(幸屋火砕流と合わせて84km3 DRE)。国内では宮城県以南に分布する広域テフラ。合計総体積約170km3(96.8km3 DRE)。(略)”

https://ja.wikipedia.org/wiki/鬼界カルデラ 図:幸屋火砕流と鬼界アカホヤの広がり。九州南部・東部、四国、本州瀬戸内海沿い、および和歌山県で20cm以上あり、広くは朝鮮半島南部や東北地方にも分布する (Wikipediaより)

思わず、「これだ!」と思った瞬間でした。つまり、、、

当時西日本に住んでいた人たちは、この巨大噴火で、東へ東へと住まいを移していった。しかし、縄文時代の終わりが近づく頃、地域として復活しつつあった西日本に、大陸からの人たち(弥生人)が、稲作を中心とした生活基盤を作り始め、日本史における、「卑弥呼の時代 ⇒ 大和朝廷」と言った、日本の歴史の礎となる基盤が、西日本で出来上がって行った。言い換えると、弥生期以降の日本の発展は、『西日本 ⇒ 東日本に広がって行った』と言えるが、『縄文期の日本においては、東日本により多くの人達が住んでおり、その痕跡として、東日本に、より多くの貝塚が残されたと考える事が出来る』

いかがでしょうか? 結構勝手な妄想ですが、日本神話と併せて考えてみても、「もしかしたらそうかも…」と個人的には思ってしまった次第です…。

■ 縄文海進シリーズ④:縄文海進で出会ったワード達(東京湾海底谷・古東京川・奥東京湾/古入間湾・香取海/古鬼怒湾・地球膨張説・地磁気逆転…)

上記、「縄文海進シリーズ①」から「派生した疑問」として、「縄文海進シリーズ②:縄文海進より前の海岸線は?」・「縄文海進シリーズ③:縄文海進と貝塚分布の謎(西 vs 東日本)」を紹介致しましたが、実はこの調査の過程で、様々な「興味深いワード」に出会った次第です。それは、「東京湾海底谷」・「古東京川」・「奥東京湾 / 古入間湾」・「香取海 / 古鬼怒湾」・「地球膨張説」・「古地磁気 ⇒ 地磁気逆転」と言ったものになるのですが…。

現在の東京湾は、「時代によっては、全く違った景色だった…」・「地球の歴史は、縄文海進なんてレベルではなく、もっともっと長いもので、これを科学的に理解すべく、先人たちが色々と(ミスを犯しつつも)考えてきた…」と言った事を「実感できた言葉(ワード)」だった次第です。個人的には、そんな「知的好奇心(「地的好奇心」かも…)」をクスグル言葉(ワード)に見えてしまった訳ですが、皆様はどの様に感じますでしょうか? そして皆様は上記にワード、どの程度ご存じでしょうか?

【最後に】

以上が、「別記事で紹介しております『縄文海進』を中心に、『ここから連想する貝塚・海岸線の変遷・様々な言葉に残る痕跡』に付き取りまとめ」をさせて頂いた内容になります。

個人的には、「中々面白い調査・考察/妄想」が出来たのでないかと思い、「ご近所の大人散策も楽しめる!」と思った次第です。つまり、この記事を記載させて頂いた事もあり、埼玉県富士見市にある「水子貝塚(公園)/水子貝塚展示館/資料館」にも脚を運び「大人散策」を楽しんだりしている次第です。皆様のご近所に「貝塚」があるかもしれません…。つまり目の前は「海だった!」と言う事を感じる大人散策もお勧めしたいと思いますし、同時に昨今様々な災害が起こっていますので、「地震による液状化」・「洪水/津波/高潮と言った水害」等に備える意味でも、ご近所の地形を知り、大人散策で実感するのも良いのでないかと思っている次第です。

【あわせてお読み頂きたい! 「縄文海進シリーズ」の関連記事…】