日本神話とは?

古事記・日本書紀を基盤にした、日本の神々による天地創造や国生みの物語です。

代表的な神話は?

天地開闢、国生み、黄泉国神話、天岩戸神話、ヤマタノオロチ退治、国譲り、天孫降臨などです。

主要な神々は?

イザナギ・イザナミ、アマテラス、ツクヨミ、スサノオ、大国主などが登場します。

日本神話の特徴は?

自然現象や国土形成を神格化し、天皇家の正統性を示す役割を持っています。

どこで学べる?

古事記・日本書紀をはじめ、神社の由緒や歴史書、現代の解説書で学べます。

こちらのページでは、「これまでいくつか紹介させて頂きました「日本神話」に付き取りまとめ、具体的に『どんな話の超概要か?・全体図は?』、『どんな主要な登場人物(=神様)がいるのか?』と言った視点でとりまとめ」をさせて頂きます(各リンクより、今少し踏み込んだ内容と、それを踏まえた考察もご参照頂け、簡単な動画もご案内しております…)。

📚本記事で得られる情報📚

✅日本神話の超概要・全体図

✅日本神話の登場人物(=神様)

✅リンクより、それぞれのちょっと踏み込んだ内容を確認

皆様は「日本神話」ってご存じですか? 日本の教育制度においては、「宗教」と言うものは「腫物」的な位置づけの認識である為か、ほとんど触れられない認識ですので、「日本の宗教感の根源となる日本神話」に関して、「日本神話って聞いた事あるけど、断片的にしかわからない…」と言う方がほとんどではないかと思っております。自身も、これまでほとんど触れてこなかった「日本神話」ですが、昨今「神社仏閣巡り」をしていて、「同じ名称の神社が日本各地にある…」・「同じ神様を祭っている…」・「この祭られた神様って、どんな神様?、その根源は?」と言った疑問が、フツフツと沸いて来てしまい、「神社の分類(大社・宮・神宮・神社等)」・「神社の肩書(一宮・別格官幣社・別表神社等)」・「神様の種類(天津神・国津神・英雄神・御霊神・天皇/皇族等)」と言った「いくつかの神社分類の切口」で、様々調べてみましたが、結論は「日本神話を超概要で良いので抑えないと、神社を理解する事にはならない…」と言うものでした。言い換えると、日本人として「日本神話は『”超” 概要』で良いので知っておきたい!」と思い、様々Webや書籍を駆使して調べ、「”超” 概要」をようやく昨今理解できて来た次第です(理解と言う言葉を使うには、おこがましい感じもしているレベル感ですが…)。

こちらのページでは、そんな経緯で、ようやく昨今認識できた「日本神話の”超” 概要」に付き、「”超” 概要のサマリ/まとめ」として記載させて頂きます。すなわち、「これまでいくつか紹介させて頂きました「日本神話」に付き取りまとめ、具体的に『どんな話の超概要か?・全体図は?』、『どんな主要な登場人物(=神様)がいるのか?』と言った視点でとりまとめ」をさせて頂きます(各リンクより、今少し踏み込んだ内容と、それを踏まえた考察もご参照頂け、簡単な動画もご案内しております…)

【日本神話の”超” 概要のサマリ/まとめ】

早速、「日本神話の”超” 概要のサマリ/まとめ」に付き記載させて頂こうと思いますが、こちらでは、以下の切口でそれぞれ記事を作成しております事、予めご承知置き頂けますと幸いです。

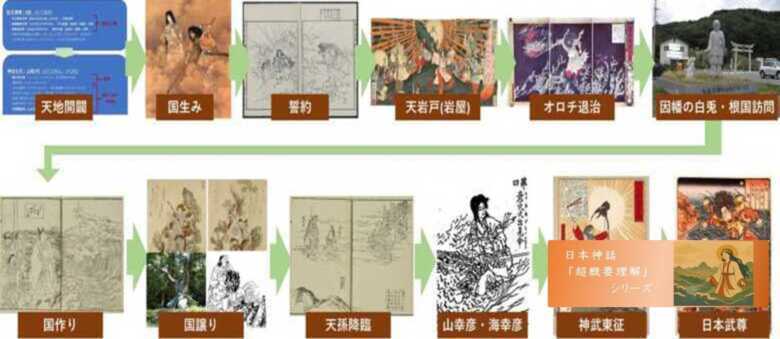

■ 各日本神話の超概要

「天地開闢(てんちかいびゃく) / 国生み」・「黄泉国神話 / 天照大御神と須佐之男命の誕生・誓約(うけい)の神話」・「天岩屋(岩戸)神話」・「ヤマタノオロチ退治の神話」・「因幡の白兎 & 根国訪問・国作り神話」・「国譲り神話」・「天孫降臨神話」・「海幸彦と山幸彦の神話」・「神武東征の神話」・「ヤマトタケル(日本武尊)の神話」

■ 日本神話関連情報

「古事記 / 日本書紀」・「欠史八代」・「天皇家の三種の神器」

■ 日本神話の全体図 & 妄想…

「日本神話の全体図」・「日本神話の全体図からそのリアリティを妄想…」

では以下に、それぞれの切口に沿って「日本神話の”超” 概要のサマリ/まとめ」に付き記載させて頂きます。

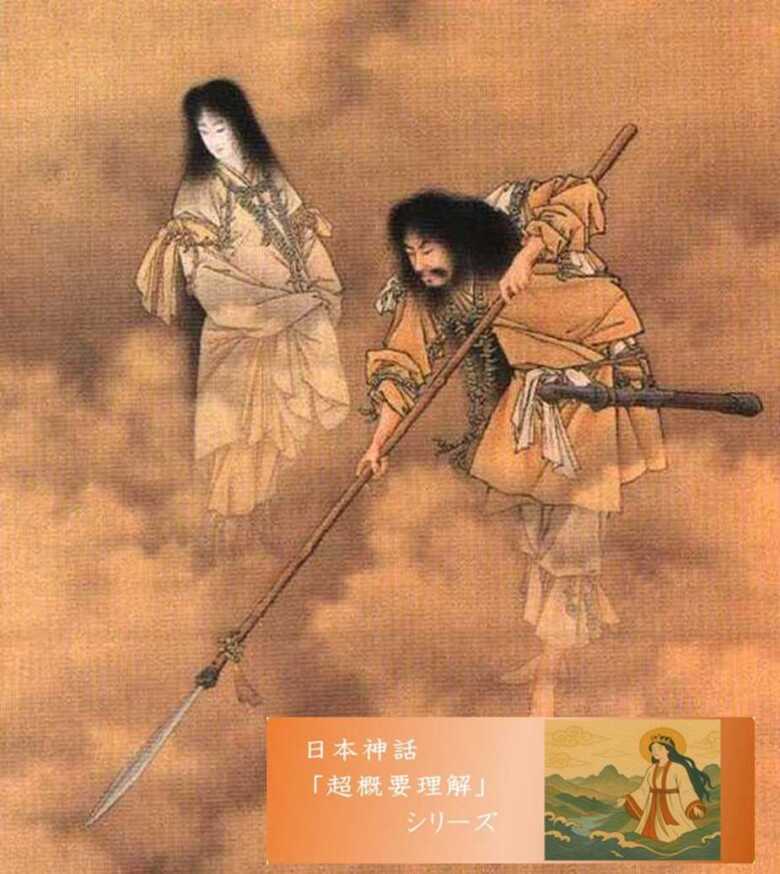

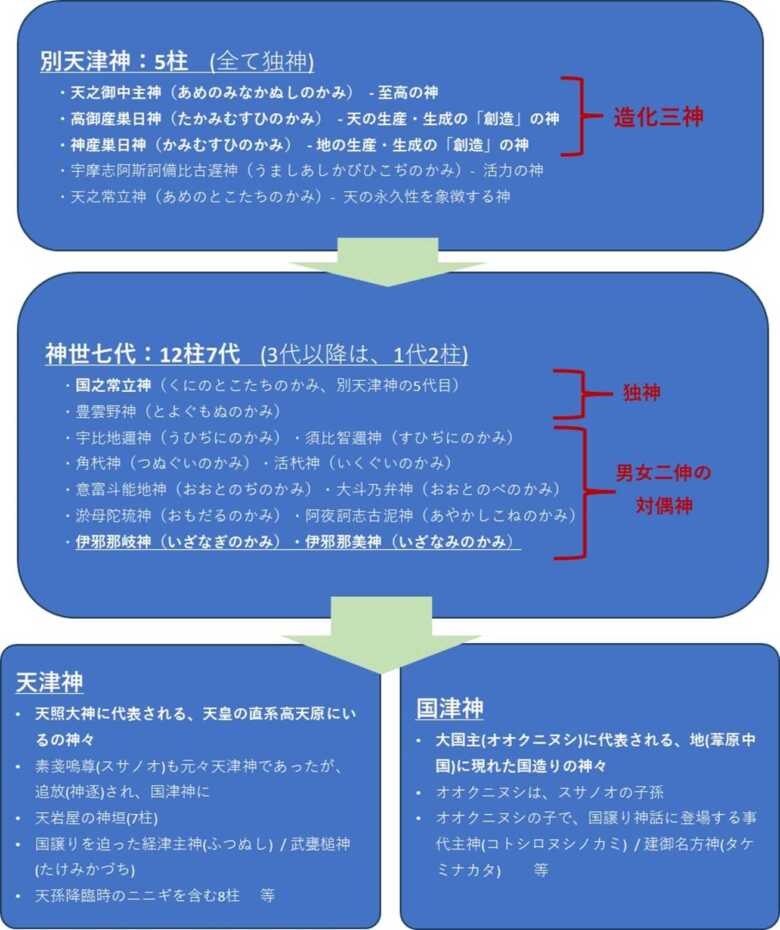

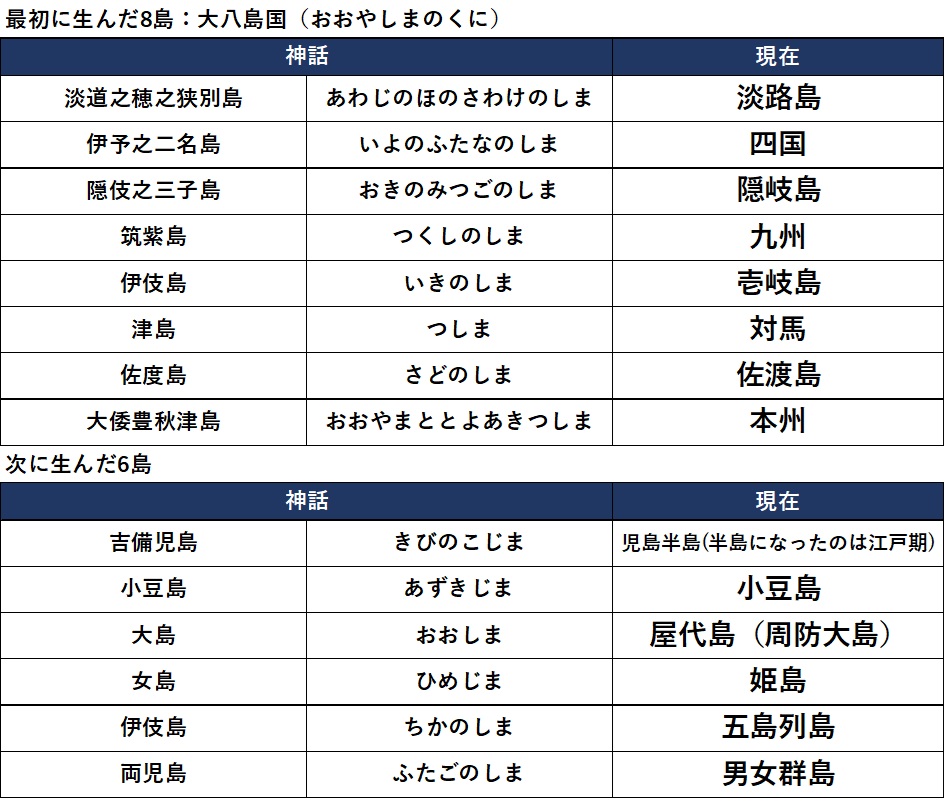

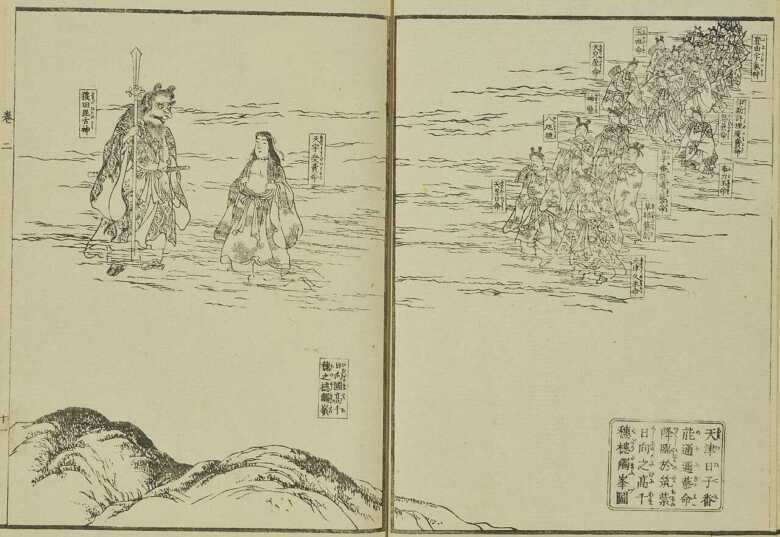

■ 各日本神話の超概要:「天地開闢(てんちかいびゃく) / 国生み」

・概要:「天地開闢」で、多くの神々が生まれ、そして「イザナギ・イザナミ」の「国生み神話」に展開していきます。

・ポイント:

- 天地開闢 : 神は「別天津伸(5柱)」から始まり、特にその最初の3神を「造化三神」と言い、「別天津神」に続く神々は「神世七代」の神々で、最初の2神(2代)は「独神」であるが、それ以降の「5代・10神」は「男女二伸の対偶神」である

- 「神世七代」の「最後の男女二伸の対偶神・イザナギ / イザナミ」により、日本の国土が形成され(国生み神話)、「黄泉国神話」を経て、「イザナギ」から生まれた3柱(天津神:アマテラス(天照大御神;太陽の神)・ツクヨミ(月読命;月の神)・スサノオ(須佐之男命;海原の神))を「三貴子」と言う(=イザナギが黄泉国から戻り、黄泉の汚れを落とした時に、三柱(三貴子)が生まれた)

■ 各日本神話の超概要:「黄泉国神話/天照大御神と須佐之男命の誕生・誓約(うけい)の神話」

・概要:

黄泉国神話/天照大御神と須佐之男命の誕生:イザナギ・イザナミは「国(国土)生み」を終えると、「神生み」を行うのですが、最後の火の神・迦具土神(かぐつちのかみ)を生んだ際、イザナミ神は大火傷を負って死んでしまい「黄泉国」に旅立ってしまいます。そこでイザナギは、イザナミをを追いかけ、「黄泉国」に行くのですが、死者の姿となったイザナミの姿に恐れをなし、逃げ出します。イザナギは、「黄泉国の追手」から何とか逃れ、筑紫・日向の阿波岐原(現在の宮崎県江田神社付近と言われるらしい)にやってきて「禊(みそぎ)」を行うのですが、その際に生まれた神の中に『アマテラス(天照大御神)』・『スサノオ(須佐之男命)』がいたという事になります(月読(ツクヨミ)もいますが…)。

その後、大人になった「スサノオ」は、「根国」に行きたいというので、イザナギは、スサノオを高天原から追放した(この時点で、スサノオは、天津神 ⇒ 国津神と言う事?)。そこでスサノオは、アマテラスに別れを告げるべく高天原にやってくるが、その様子があまりに猛々しいものでアマテラスは「スサノオが攻めてきた!」と思い込んでしまう。その為、スサノオは、自身の潔白を証明するために「誓約(うけい)」を提案。その内容は、それぞれの持っている物を交換して神生みを行い「神意」を確かめるというものであった。「アマテラスは、スサノオの十拳剣から女神(宗像三女神)」を生み、「スサノオはアマテラスの勾玉から5柱の男神」を生んだ。するとスサノオは「自身の持ち物であった十拳剣から女神が生まれたのは、スサノオの心が清らかな証」として、「誓約(うけい)における勝利を一方的に宣言」し、高天原で乱暴狼藉をはたらくようになり、ある日、皮をはいだ馬を小屋に投げ込んだ際、中にいた女中が驚き転倒した拍子に尖った機具に刺さって死んでしまう事件が起きる。

・ポイント:

- 『アマテラス(天照大御神;太陽の神))』・『スサノオ(須佐之男命;海原の神)』は、「黄泉国神話」を経て、「イザナギ」から生まれた姉弟(ツクヨミ(月読命;月の神)を含めた3柱を「三貴子」と言う)

- 「誓約の神話」を経て、『アマテラス(天照大御神;太陽の神))』は、「天津神の代表」に、『スサノオ(須佐之男命;海原の神)』は、天津神 ⇒ 国津神となり、「国津神の祖」になる

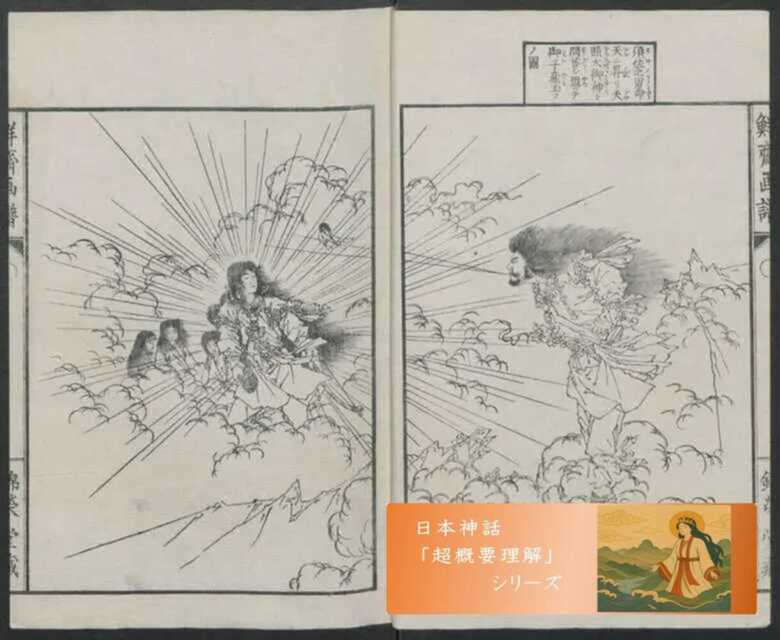

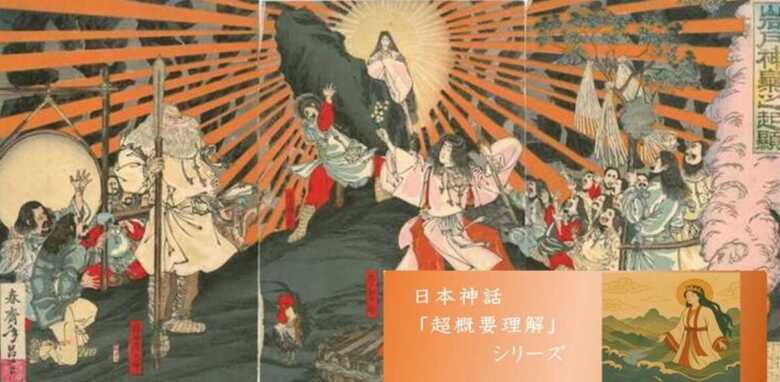

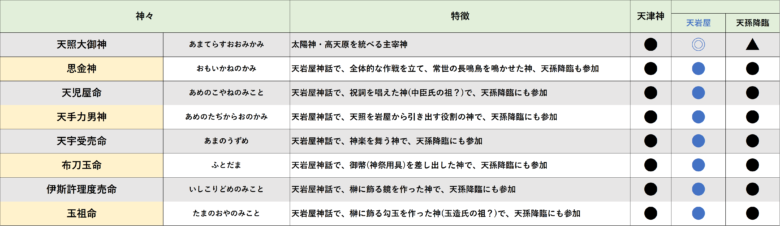

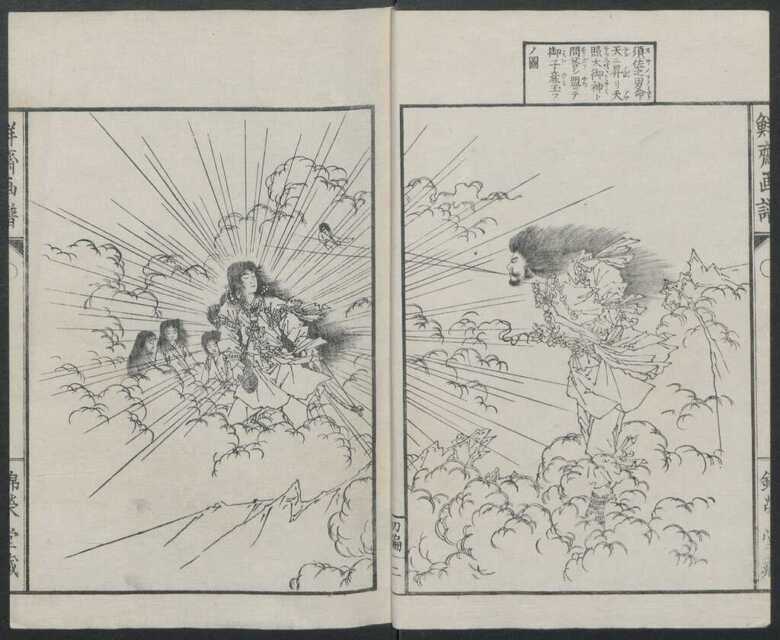

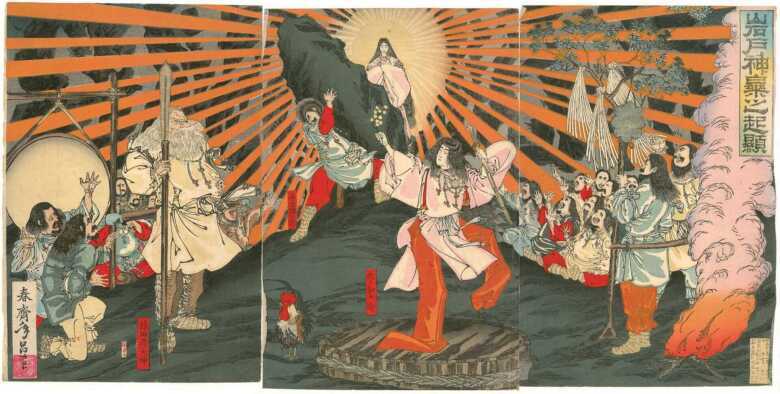

■ 各日本神話の超概要:「天岩屋(岩戸)神話」

・概要:

「『アマテラス:天津神の主宰神』と『スサノオ:国津神の始まりの神』の誓約の神話」にて、スサノオ(須佐之男命)が一方的に勝ちを宣言し、乱暴狼藉をはたらいた際、アマテラスの従者が亡くなってしまう事に端を発する認識です。これにより、アマテラスは岩屋(岩戸)にこもってしまいます。アマテラスは「太陽神」ですので、岩屋(岩戸)にこもってしまった事で高天原(天上国?)も葦原中国(地上国?)も闇に覆われてしまうのですが、この状況を打開しようと神々が考え(会議し?)、行動し、アマテラスを岩屋(岩戸)から出したことにより、「再び高天原(天上国?)と葦原中国(地上国?)に光が戻った」と言った理解が、この神話の超概要の認識です。

・ポイント:

- 「この神話の意図」を考えると、「アマテラスがいないと太陽がないので皆困るでしょ!」、「アマテラスってそれだけすごい神様なんだよ!」、「他の神々が泡食ってアマテラスに戻って来るように動くんだから、アマテラスは最高神なんだよ!」と言った様なメッセージを言いたかったのかと推測できるが…

- 「天岩屋(天岩戸)神話」の神々は、後の「天孫降臨神話」の神々と基本同じ顔ぶれなので、「天岩屋(天岩戸)神話」は、天孫降臨に向けてアマテラスが部下の神々の忠誠心を試した試金石にも見え、「天孫降臨の序章 / 布石」とも思える

- ちなみに、天孫降臨の際、アマテラスがニニギに授けた「三種の神器」のうち「鏡」(八咫鏡(伊勢神宮の御神体))と「勾玉」(八尺瓊勾玉(皇居の天皇の身近にあるらしい))は、この「天岩屋(天岩戸)神話」に由来すると言われるらしい

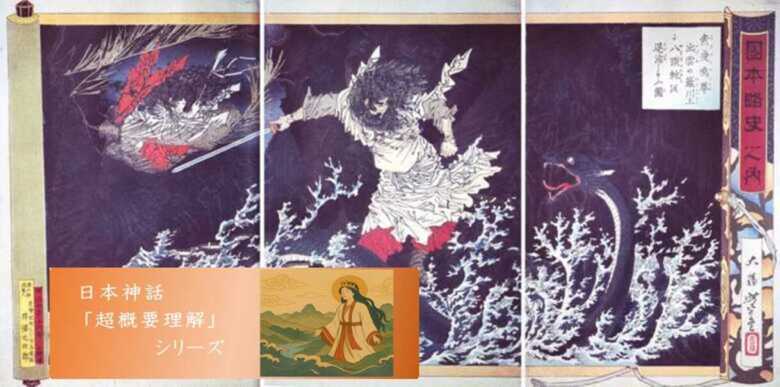

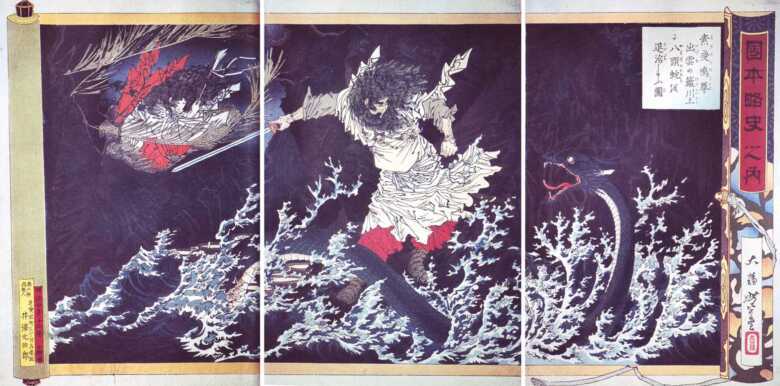

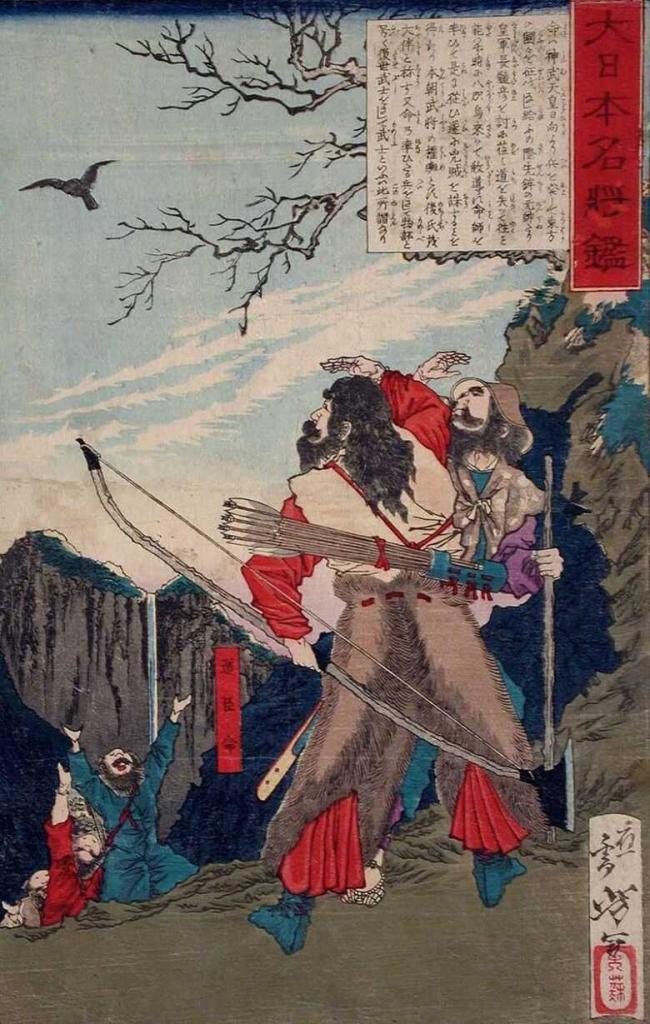

■ 各日本神話の超概要:「ヤマタノオロチ退治の神話」

・概要:

「『アマテラス:天津神の主宰神』と『スサノオ:国津神の始まりの神』の誓約の神話」にて、スサノオ(須佐之男命)が一方的に勝ちを宣言し、乱暴狼藉をはたらいた後、高天原(天上国?)を追放される事に始まる認識です。高天原を追放されたスサノオは、葦原中国(地上国?)に降りてくるのですが、その際、泣いている老夫婦とその娘に出会う事になります。スサノオが泣いている理由を尋ねると「前の娘たちはヤマタノオロチに食べられてしまい、またヤマタノオロチがやってくるタイミングなり、再び娘が食べられれしまうかもしれないから泣いている」との事。そこでスサノオは、老夫婦の娘・櫛名田比売(クシナダヒメ)を娶る事を条件にオロチ退治を実行する事を提案し、老夫婦がこれを引き受けた。

早速、いくつかの頭を持つオロチに対抗し、いくつかの垣根をめぐらし、それぞれの入口に強い酒を用意した。そこにオロチがやってくるとその酒を飲んで寝てしまったので、スサノオは剣(十拳剣)で、ヤマタノオロチを切り刻み退治に成功すると、川は血に染まり、尾から剣が出てきた。これによりスサノオは英雄となり、櫛名田比売と「須賀宮」を建て夫婦となり、オロチの尾から出てきた剣をアマテラスに献上した(この剣が、後にヤマトタケルの東征時に授けられ、三種の神器となって熱田神宮のご神体となる「草薙剣」となる)。

・ポイント:

- スサノオは、天津神を追放され、葦原中国(地上国?)きやってきた後、このヤマタノオロチ退治があったからこそ「国津神の祖」となれた?

- スサノオは「天照大御神と須佐之男命の誕生・誓約の神話」から、「怪力無双の暴れ者」のイメージだが、この神話では、「策を巡らしオロチ退治を行う知将」に見える

- 櫛名田比売(クシナダヒメ)は「稲田」を、オロチは「水神 or 川その物」を表すとも言われるらしいので、スサノオが「垣根をめぐらして…」も踏まえて妄想すると『スサノオは、堤防(=垣根)を築いて水(オロチ ⇒ 川:現斐伊川?)を抑え(=治水)、田(=クシナダヒメ=稲作)を守り、発展させた英雄』と思えてしまう

- 石見神楽の「大蛇」の演目において、どうしても「赤い大蛇 or 赤が入ったオロチ」の印象が強いこともあり、スサノオが抑えた川(現斐伊川?)が、血に染まったと思えるが、「この地域は製鉄が盛ん」な地域でもあるので、「鉄分で川 or 川底や川岸が赤く染まった様子を表している」様にも思え、更にオロチの尾から、後に三種の神器の1つになる草薙剣が出てきた事も踏まえると、この地域の産業として「鉄 ⇒ 剣等の武器・鉄製の農機具」の製造が盛んだった可能性も考えられる

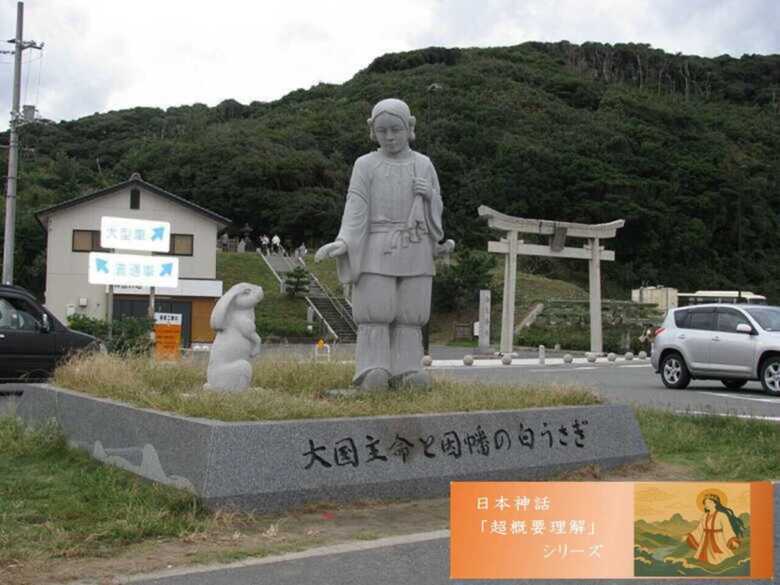

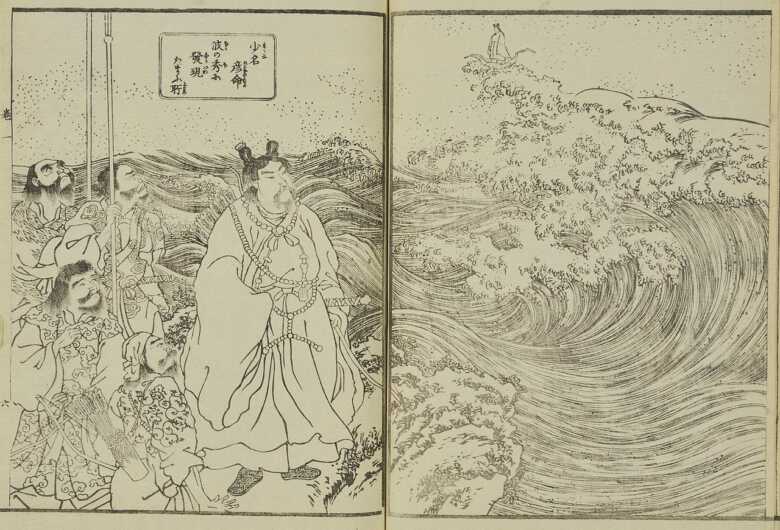

■ 各日本神話の超概要:「因幡の白兎 & 根国訪問・国作り神話」

・概要:

ある日、皮を剥がれた「兎」を助けた大国主は、「八上比売」との結婚に至るはずだった(至った?)が、兄弟の嫉妬を買い、何度も殺されそうになり、実際に殺されてしまうが、別天津神で造化三神の一人「神産巣日神」によって蘇生され、祖先(父?)「スサノオ」の住む根国に行った。そこでスサノオの娘「スセリビヒメ」と出会い、スサノオの試練をスセリビヒメの助けにより乗り越え、スセリビヒメと共に出雲に行って、国作りを始めた。そこへ大国主の蘇生を行った「神産巣日神」の御子「少名毘古那神」がやってきて、国作りに協力するが、常世に消えてしまった。しかし、その後自身の「和魂:幸魂・奇魂」を奈良盆地南部の東にある御諸山(三輪山)に祭る(大物主神:現大神神社祭神)事で、国作りを完成させた

・ポイント:

- 大国主は、スサノオの子孫(子供?)にあたる国津神で、兄弟の嫉妬により殺されるが、別天津神で造化三神の一人「神産巣日神」によって蘇生した

- スサノオは、大国主に試練を与え、最終的には「生太刀」・「生弓矢」・「天詔琴」・「娘のスセリビヒメ」を奪われ(託し?)、出雲を拠点にする事を伝えている

- 大国主はその出雲で「国作り」を初め、自身の蘇生に関与した別天津神で造化三神の一人「神産巣日神」の御子「少名毘古那神」の協力で国作りを邁進し、最終的には自身の和魂:幸魂・奇魂(=大物主)を、奈良(現大神神社?)に祭ることで国作りを完成した

■ 各日本神話の超概要:「国譲り神話」

・概要:

スサノオから引き継ぎ、天津神の協力を得つつ、大国主が完成させた「国(≒日本)」ですが、天津神の最高神・天照大御神(アマテラス:伊勢神宮祭神)の意向により遣わされた使者・建御雷神(鹿島神宮の祭神)と天鳥船神 or 経津主神(香取神宮の祭神)が、大国主に「大国主が作った国を譲れ!」と迫った話で、大国主の1人の息子・事代主神(美保神社(松江)の祭神)は、承諾したが、もう1人の息子・建御名方神(諏訪大社の祭神)は、「力競べをしようではないか」喧嘩を吹っかけてきた(相撲の起源とも…)。しかし、建御雷神(鹿島神宮の祭神)は強く、たまらず、建御名方神(諏訪大社の祭神)は、逃げ出したが、建御雷神(鹿島神宮の祭神)は、諏訪まで追い詰めた。すると、建御名方神(諏訪大社の祭神)は、降参した。

その後、建御雷神(鹿島神宮の祭神)は、出雲に戻り、大国主神に再度尋ねると「二人の息子が天津神(天照大御神)に従うのなら、私もこの国を天津神に差し上げます。その代わり、私の住む所として、天津神の御子が住むのと同じくらい大きな宮殿を建てて下さい。そうすれば私も、私の家臣も従いましょう」と承諾したので、大国主神のために宮殿(16丈(48m)説の古代本殿(32丈(96m)説もあるらしいですが…))を出雲に建て大国主を祭った(=出雲大社)。

・ポイント:

- オオクニヌシ(国津神方)の決断:

- 自身は捕らわれ、家臣団(息子たち)も軍門に下ったので、「これ以上の戦いは意味もなく不要」と理解し、自身と家臣の命、それぞれ権威、地域の安定性(=地域を戦に巻き込まない)を守る戦略で交渉した?(「私の住む所として、天津神の御子が住むのと同じくらい大きな宮殿を建てて下さい。そうすれば私も、私の家臣も従いましょう」につながる)。

- 天照大御神(天津神方)の決断:

■ 各日本神話の超概要:「天孫降臨神話」

・概要:

天岩戸(天岩屋)神話にて、アマテラスの信頼を得た神々が、アマテラスの孫である “ニニギ” を補佐しつつ、国津神・猿田毘古神を味方につけ、”天孫降臨” を果たした(=新たな拠点を得た?)話で、”三種の神器” の起源もここにある

・ポイント:

- アマテラスの孫である “ニニギ” が主役

- 天岩戸(天岩屋)神話にて、アマテラスの信頼を得た神々が付き従っている

- 猿田毘古神(国津神)が、サポートしている(猿田毘古神が、大国主方から天津神方に寝返った?)

- ニニギ一行が降臨した地は、特定はされていないものの「高千穂峰 or 霧島山」と言われている

- 現在でも有名で、天皇継承の証とも言われる「三種の神器」の起源が、この「天孫降臨の神話」にある

■ 各日本神話の超概要:「海幸彦と山幸彦の神話」

・概要:

「元々山での猟(=地上での戦?)の得な山幸彦が、とある事から海での力も得て、潮の流れも司る事が出来るようになった(=海上移動・海上での戦の力を得た)神話」と理解して折ります。

高千穂の峰に『天孫降臨』を果たした「ニニギ」は、3人の子供を設けた。長男は海幸彦(=火照命(ほでりのみこと)と言い、海での漁が得意で、3男は山幸彦(火遠理命(ほのおりのみこと)と言い、山での猟が得意であった。その後、2人の間にトラブルがあり、困り果てた山幸彦は、「綿津見神宮(わたつみのかみのみや:海神の宮殿)」に行った。山幸彦は、しばらく滞在した後に、海神の宮殿に来た目的を思い返し、故郷(地上)へ帰る事を決断。

山幸彦が地上に戻ると、海幸彦は貧しくなっていった為、海幸彦は山幸彦を攻めるに至るが、山幸彦は「潮盈珠(しおみつたま)」で、潮流を操り海幸彦を溺れさせた。これにより、海幸彦は敗北し謝罪した為、山幸彦は「潮乾珠(しおふるたま)」で、(海)水を引かせ、海幸彦は山幸彦に服従した。

・ポイント:

- 山での猟が得意な山幸彦とは「山での戦が強い一族」と言った認識にもつながり、「天孫降臨」した天津神一族は「元々陸上での戦が強かった」と認識できる

- 山幸彦は、『「綿津見神宮(わたつみのかみのみや:海神の宮殿)」に行った』と言う話から推測するに、「天津神方(天孫族)は、海における力(=海上移動(潮流を操る力)・海上での戦の力)を得た」と推測(=天津神方が「陸上での力」と「海での力」を手に入れたと想像できる

- 言い換えると、宮崎日向付近を出発して、九州北部・瀬戸内海・大阪湾と進み、紀伊半島を回り込んで平定の旅をした「神武東征」につながる話だとも想像できる

ホオリ(ヒコホホデミ)=山幸彦

■ 各日本神話の超概要:「神武東征の神話」

・概要:

神武天皇が、九州の日向付近を出発して、瀬戸内海を通り、奈良を目指すが、大阪(昔あった河内湾)付近で劣勢を強いられたので『日の神の御子だから、東を向いて戦うのは良くない…』と言って紀伊半島を南に迂回して、熊野から奈良に入り、敵を打ち破って天皇に即位した話

・ポイント:

- 神武一行の出発地が「現・宮城県日向付近」という事を、「天岩屋(天岩戸)神話」・「天孫降臨神話」と併せて理解すると「天津神一族の当初の拠点は『九州の中・南部』であった」と断定して良い認識

- 東征ルートを見ると、滞在先における期間は別にして、リアリティを感じさせる内容で、戦いの描写に神話的な(少し信じがたい)要素がある物の全体的には十分リアリティを感じるもの

- 国津神の支配(の中心)地と思われる出雲(山陰地方)とは、中国山地を挟んだ、瀬戸内海ルートを進んでいるが、最終到着地は「奈良盆地南側」で、「神武天皇が即位した『橿原の宮(≒橿原神宮?)』のすぐ目の前には、大国主が国作りを完成させた象徴と言って良い、大国主の和魂:幸魂・奇魂:大物主を祭る『大神神社』がある」事を踏まえると『神武天皇(天津神一族)は「大国主(国津神)の国」を取りに行った』とも思える

- また、上記を国津神の視点で見ると、一般的に出雲(山陰地方)を『国津神の中心地』と認識してしまっているが、『奈良盆地の南部に「国津神の第二首都があった?」 or 「出雲から遷都(奠都?)していた?」』と言った妄想が膨らんでしまう

■ 各日本神話の超概要:「ヤマトタケル(日本武尊)の神話」

・概要:

父である12代・景行天皇の命令を勘違いして、自身の兄を惨殺してしまい、これによって疎まれ、(恐らく景行天皇としては「死んでくれれば…」と思いつつ)「西日本の征討」を命令するも、ヤマトタケル(日本武尊)はこれを完遂。しかし、依然として父・景行天皇の態度は変わらず、続いて「東征」を命令されると、ヤマトタケル(日本武尊)としては、嫌々東征に出かけ、途中、叔母から草薙剣を授けられたり、妃の一人が身代になってくれたりと支援を受けつつ、東征も完遂。しかし故郷の大和に戻る際、伊吹山で判断ミスをして病にかかり、他界してしまう。それを知った妃や御子によって陵墓が作られると白鳥となって天に登っていくと言う話

・ポイント:

- 現代の我々の視点で見ると、ヤマトタケル(日本武尊)は、「荒くれ者 & 卑怯者 & 無慈悲な人」に見えてしまうが、時代背景まで踏まえると「武勇と知略に優れた皇子」と言ったメッセージで捉えるべきと思われ、天皇家の武力を示したい日本神話の意図を感じてしまう

- 和歌を使いこなし、父・景行天皇は別にして周囲の人のサポートや、敵に名を与えられたエピソードを踏まえると「教養人で、カリスマ性のある英雄」と言った印象を与えたい意図も感じてしまう

- 「草薙剣」は、伊勢神宮から持ち出され、東征を完遂し、尾張に留め置かれたエピソードは、熱田神宮の御神体が「草薙剣」である事と整合性はとれ、「草薙剣」も「天岩屋(天岩戸)神話」で、アマテラスを岩戸(岩屋)から出すために利用された「鏡(八咫鏡=伊勢神宮の御神体)」・「勾玉(八尺瓊勾玉=皇居にあるらしい)」と同様『「三種の神器としての利用実績」を作りたかったのかな…』と思えてしまう

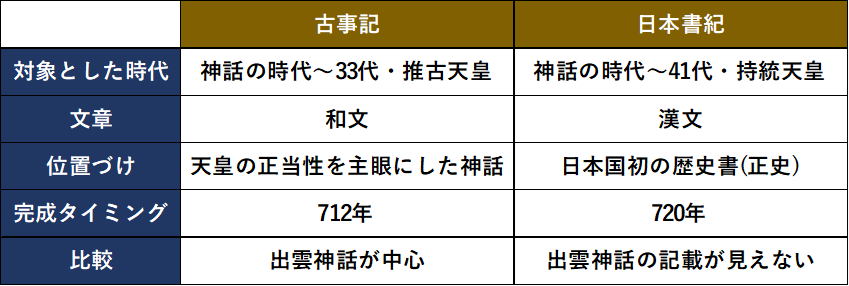

■ 日本神話関連情報:「古事記 / 日本書紀」

・概要:

「『古事記・日本書紀』をベースにした神々による日本創生の物語が『日本神話』」と基本言って良い認識なので、「日本神話の源」と言う理解

・ポイント:

- 古事記も日本書紀も奈良時代の初めに編纂された書で、スコープにした期間もあまり変わらない(それぞれ、「推古天皇:33代天皇(592~628年)」、「持統天皇:41代天皇(690~697年)」まで)

- ただ目的が違う為か内容にも違いがある様で、「古事記は天皇家の正当性を示す『内向きの書』」で、「日本書紀は日本と言う国の歴史を示した(誇示した)『外向きの書』」と言った印象を受ける気がする

- 上記の感じで目的が違う為か、それによるオーディエンスを意識してものか、「古事記は『和文』」で書かれ、「日本書紀は『漢文』」で書かれているらしい

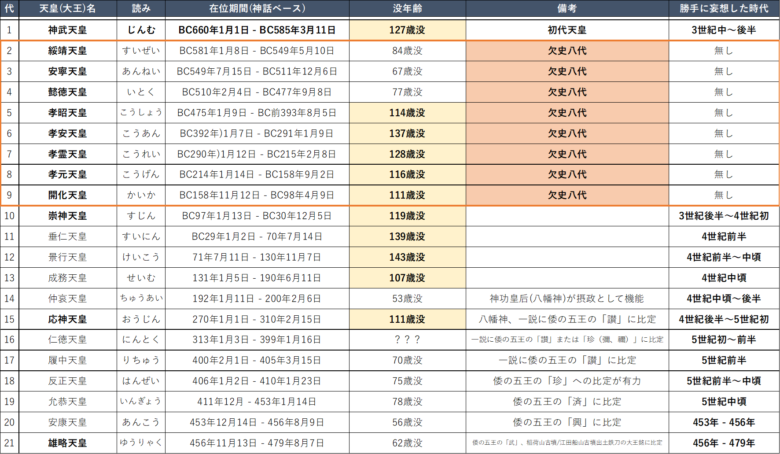

■ 日本神話関連情報:「欠史八代」」

・概要:

『「神武東征」で有名な初代・神武天皇以降の「2-9代は実在せず(=欠史八代)」、10代・崇神天皇は、没年齢は別にして実在していた』と言われている認識で、「日本神話のベースとなった古事記・日本書紀編纂の目的」を考えると、「天皇家の歴史は長く格式ある物で、天皇家が日本と言う国の統治をする事の正当性を示すもの」と言うメッセージを言いたかったんだろうと想像でき、その為に「没年齢も水増しして、天皇家の歴史をより長く見せようとした」と想像してしまった次第

・ポイント:

天皇家草創期(20代目位まで)の天皇を見ていくと、10代・崇神天皇以降、実在していたとは言われるものの、没年齢を拝見すると、少し信じられない感じで、17代・履中天皇 / 18代・反正天皇辺りから「まあ信じてもいいかな…」と言った記録になてくる様です。すなわち、『「欠史八代」は実在しなかったが、「少なくとも、10代・崇神天皇~15代・応神天皇 / 16代・仁徳天皇くらいまでは、実在はしていたが、実在していた年代は操作された」としか思えない…』と言った内容になった次第

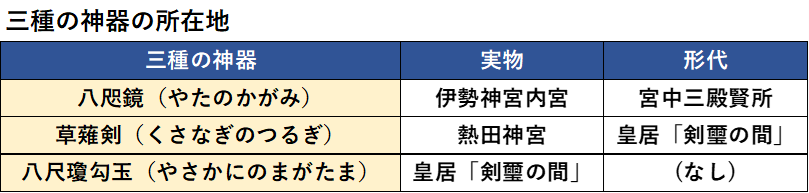

■ 日本神話関連情報:「天皇家の三種の神器」

・概要:

『「三種の神器とは、鏡:八咫鏡、剣:天叢雲剣(草薙剣)、勾玉:八尺瓊勾玉」の事を言い、天皇の皇位の正当性を示す宝物である為、この皇位継承時に三種の神器も継承され、現物は、鏡は伊勢神宮内宮、剣は熱田神宮、勾玉は皇居・剣璽の間にある』と理解

・ポイント:

「三種の神器は、天孫降臨の際にアマテラスが、ニニギに授けた三種類の宝物」との事で、「天津神一族が、葦原中国(地上国?)に降る際(=天孫降臨)、天津神の最高神である太陽神・アマテラスが、孫であるニニギに授けた神器」という事になります。しかし、この三種の神器は、ニニギ一行の天孫降臨の為に作られたものではなく、『「鏡:八咫鏡」と「勾玉:八尺瓊勾玉」は、天津神の最高神・アマテラスが、元々天津神だったスサノオの乱暴狼藉(@誓約の神話)に耐え兼ね岩戸(岩屋)に隠れてしまった際、周囲の神々がアマテラスを岩戸(岩屋)から引き出す為に作った神器であり(=天岩戸(岩屋)神話)、「剣:天叢雲剣(草薙剣)」は、スサノオが高天原(天上国?)から葦原中国(地上国?)に降った後(地上に降った事でスサノオは国津神の祖に)、大蛇(ヤマタノオロチ)を退治した際(=オロチ退治の神話)に、その尾から出てきた物で、その後スサノオがアマテラスに献上した剣』という事

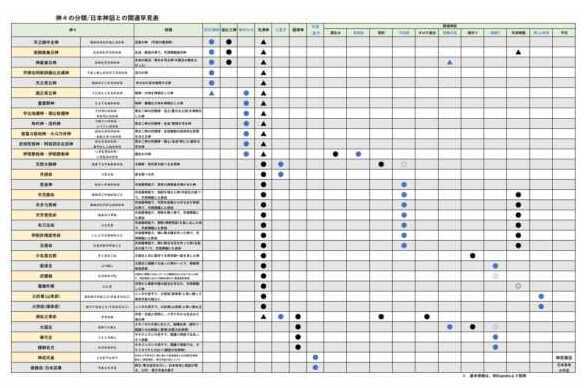

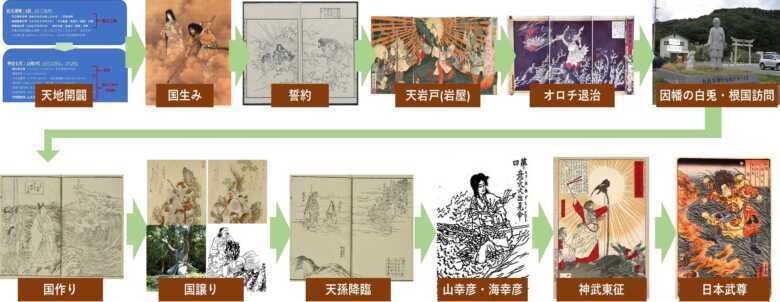

■ 日本神話の全体図 & 妄想…:「日本神話の全体図」

・概要:

- 天地開闢(てんちかいびゃく)で、多くの神々が生まれる

- イザナミ・イザナギの国生みで、国土が生まれる

- その後、黄泉国の神話を挟んで、イザナギから「アマテラス」・「スサノオ」を含む神が生まれ、アマテラス・スサノオの誓約の神話になる

- 誓約の神話の次に、天津神系の神話である「天岩屋(岩戸)神話」で、アマテラスが太陽神で、且つ天津神の最高神である事が語られる

- 一方、元々天津神だったスサノオは葦原中国(地上国?)におり、国津神の祖となり、ヤマタノオロチ退治で英雄になる

- その後、スサノオの子孫(息子?)である大国主が、因幡の白兎/根国訪問の神話で苦難の道を乗り越え、国作りを完遂する(@奈良の大神神社がその痕跡?)

- そこへ高天原(天上国?)から、天津神が降りてきて、大国主に国譲りを迫り、平和的に統治者が、国津神から天津神に移る

- 国譲りがなったので、アマテラスは孫のニニギ(天津神)に三種の神器を授け、ニニギが高天原(天上国?)から葦原中国(地上国?)へ降臨する(=天孫降臨)

- ニニギの息子の代で、山幸彦(三男)と海幸彦(長男)の兄弟喧嘩を経て、山幸彦(=天津神一族)は、「山の力と海の力の両方の力」を得る

- 山の力に加え、海の力も得た天津神一族は、神武天皇を中心に、日向を出て日本と言う国の統治を目指して瀬戸内海から紀伊半島を南に回り込んで進み、奈良盆地の南にある橿原の宮で、神武天皇が初代天皇に即位する(=神武東征)

- その後時代は下って、12代景行天皇の御子・ヤマトタケル(日本武尊)は、西に東に征討を行い、日本を広範囲にわたって(九州~仙台位?)、統治下に治めていく

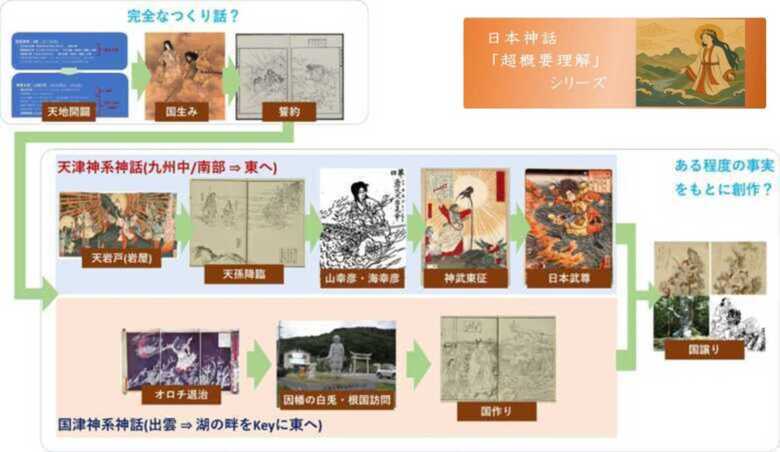

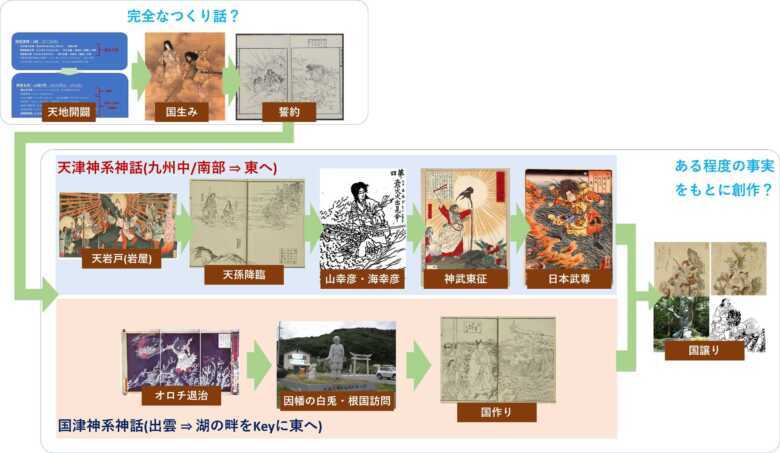

■ 日本神話の全体図 & 妄想…:「日本神話の全体図からそのリアリティを妄想…」

・概要:

- 「天地開闢・国生み / 天照大御神 vs 須佐之男命の誓約」は、事実無根だが、天津神系一族・国津神系一族それぞれが、時系列的には、ほぼパラレル(同じ時代)で、拠点を拡大していった?

- 天津神系一族は、九州で隼人族を抑え、航海知識・技術も手に入れ、瀬戸内海・太平洋側を軸に拡大を図った

- 国津神系一族は、「淡水湖のある場所」に目をつけ、「稲作のノウハウ」を武器とし、日本海側を軸に内陸に進んで「点」で拡大を図り、特にその中で最も南側にある奈良盆地を重要拠点とした(大国主も拠点を出雲から奈良(第二首都?・奠都先?)に移していたかも…)

- そして天津神系一族と国津神系一族は、一部西日本を含みつつ、奈良や諏訪と言った「それぞれの勢力の境目」を中心に、近畿から東日本でぶつかっていった

- 奈良盆地:神武東征

- 関東:ヤマトタケル(日本武尊)の東征

- 諏訪:国譲りの神話

- 上記、天津神系一族と国津神系一族の勢力が、それぞれの場所でぶつかった結果「天津神系一族」の勝利となるが、国津神系一族は、「稲作のノウハウ」を武器にそれぞれの土地をしっかり抑え、地元住民も国津神系一族を敬っていた為、天津神系一族は、後の統治を考え、国津神系一族を滅ぼすことはせず、国津神系一族を出雲と言う地域に封じ込めつつも、平和的に(=武力ではなく話し合いで)協力して日本と言う国を治める方向に舵を切った(=国譲りの完遂)

【最後に】

以上が、「これまでいくつか紹介させて頂きました「日本神話」に付き取りまとめ、具体的に『どんな話の超概要か?・全体図は?』、『どんな主要な登場人物(=神様)がいるのか?』と言った視点でとりまとめ」をさせて頂いた内容になります。

一部かなりの「妄想」も含みましたが、正直、本当に、”超”概要ですので、まだ消化不良の部分もあると思います。しかし同時に、全体像はご理解いただけるのでないかと思う次第です。また、ちょっとだけでも全体像が見えてくると、「よく事実が見えていない日本神話」ですので、「勝手な考察(妄想?)」も出来ると思い、「大人の知的な空想の旅」が楽しめるのでないかと思うと同時に、「神社巡りの基盤」になるのでないかとも思った次第です。別記事では、今少し突っ込んだ内容で記載しておりますし、「神社の分類(大社・宮・神宮・神社等)」・「神社の肩書(一宮・別格官幣社・別表神社等)」・「神様の種類(天津神・国津神・英雄神・御霊神・天皇/皇族等)」と言った切口に加え、下記一覧の「多くの個別の神社仏閣における大人散策情報」も記載しておりますので、併せてご参照頂ければ幸いと思う次第です。

【あわせてお読み頂きたい! 「日本神話の「超 概要理解」シリーズ」関連記事…】

それぞれの物語を上記考察(妄想?)も踏まえつつお読みいただくと、日本神話(≒古事記・日本書紀)をもっと楽しむ事が出来るのでないかと思います。そしてその思いと共に、神社巡りをされると、有意義な大人散策を遂行できるのでないかと(勝手に)思っている次第ですので、別記事も併せてご参照頂けますと幸いです。