【更新中/準備中】

【はじめに】

こちらのページでは、「本ブログ別記事で紹介しました『大人散策@松山城』に続いて実施した『萬翠荘・坂の上の雲ミュージアム・湯築城跡・道後温泉本館等を含む道後温泉街の大人散策情報』に付き、各施設の概要と共に共有」させて頂こうと思います。

📚本記事で得られる情報📚

✅萬翠荘 / 坂の上の雲ミュージアム・湯築城跡・道後温泉本館等の道後温泉街の超概要

✅萬翠荘 / 坂の上の雲ミュージアム・湯築城跡・道後温泉本館等の道後温泉街の大人散策情報

本ブログ別記事で、現存12天守の一つである「大人散策@松山城」に付き記載させて頂きましたが、その後に実施させて頂いた「萬翠荘・坂の上の雲ミュージアム・湯築城跡・道後温泉本館等の道後温泉街の大人散策」。これらのスポットは、「松山観光初心者における王道の大人散策スポット」だと思っており、常々、「松山城」と併せて訪問させて頂きたいと思っておりました。そして今回(2025年の春)、「香川・愛媛を巡る6泊7日の旅(旅全体のMapはこちら)」の中で(6日目に)、ついに訪問がかなった次第です。今回こちらのページでは、その際に「松山城」に続いて訪問させて頂いた「萬翠荘・坂の上の雲ミュージアム・湯築城跡・道後温泉本館等を含む道後温泉街」の大人散策の内容に付き、共有させて頂きます。尚、実際の訪問にあたっては、6日目の午後を中心に、大人散策させて頂き、その後「伊予食堂 おとら」で夕食を頂戴した次第です(翌7日目(最終日)の午前中を中心に、「道後温泉の街並み」・「湯神社」⇒「伊佐爾波神社・宝厳寺」⇒「石手寺」も参っておりますので、別記事をご参照頂くと同時に、若干写真が混在している事ご容赦ください)。

こちらのページでは、その6日目の午後に参ったルートに付き記載させて頂きます。すなわち、「本ブログ別記事で紹介しました『大人散策@松山城』に続いて実施した『萬翠荘・坂の上の雲ミュージアム・湯築城跡・道後温泉本館等を含む道後温泉街の大人散策情報』に付き、各施設の概要と共に共有」させて頂こうと思います。

【松山の街を大人散策】

松山における大人散策の主役は、勿論、『現存12天守の一つである「松山城」』。ただ、折角松山にお邪魔するのであれば、『「道後温泉(宿泊させて頂いたのは「道後温泉・八千代」)を楽しみ、「松山城」近くの「萬翠荘 / 坂の上の雲ミュージアム」、「日本100名城にも選ばれている湯築城跡」、「道後の温泉街(道後温泉本館含む)」を大人散策して、「湯神社」・「伊佐爾波神社」・「宝厳寺」・「石手寺」をと言った神社仏閣を巡りつつ、地元の惜しい食事を頂戴したい』という事で、今回の大人散策コースの設定になった次第です。尚、プラン内容の全体図は、「湯神社」・「伊佐爾波神社」・「宝厳寺」・「石手寺」をと言った神社仏閣は、最終日・7日目の午前中にお邪魔する事とし、6日目は、午前中に「松山城」に登城した後、「萬翠荘 / 坂の上の雲ミュージアム」・「湯築城跡」・「道後の温泉街」と言った内容で、大人散策を実行した感じでした。以下、それぞれの大人散策スポットの概要に加え、実際の大人散策の状況を共有させて頂きます(以下に紹介する「大人散策@松山」の後に参った「伊予食堂 おとら」、翌日に参った『「湯神社」・「伊佐爾波神社」・「宝厳寺」・「石手寺」をと言った神社仏閣の大人散策』に関しても別記事で紹介しておりますので、併せてご参照頂けますと幸いです(更新中))。

ちなみに、6・7日目のスケジュールの全体図は、

6日目の朝『「道後温泉・八千代(9:00位発)」⇒ (道後温泉駅から路面電車) ⇒「松山城(9:30~12:00位)」を巡った後 ⇒ 全て徒歩で「萬翠荘(ランチ休憩も含んで12:30~13:30位)」⇒「坂の上の雲ミュージアム(13:30~14:00位)」⇒「湯築城跡(14:30~15:30位)」⇒「(若干)道後の温泉街(15:30位~17:00位)」⇒「伊予食堂 おとら(夕食:17:00~18:00位)」と巡って ⇒ 「道後温泉・八千代(18:30位着)」』と言う感じの行程でした…。

そして7日目は、朝、『「道後温泉・八千代(11:00前にチェックアウト)」⇒「道後温泉駅のコインロッカーに荷物をあづけ(11:00位)」⇒ 全て徒歩で「(若干)道後温泉の街並み(11:00~11:30位)」 ⇒ 「湯神社(11:30位)」⇒「伊佐爾波神社・宝厳寺(12:00前後)」⇒「石手寺(12:30過ぎ~13:00過ぎ)」と巡り、 「道後温泉駅(13:30位)」に戻って、少し休憩した後バスで「松山空港」に移動の後(道後温泉~松山空港は40分くらいだった記憶)、「松山空港内の”かどや 松山空港店“」で “鯛めし”で、今回の旅を〆て、「羽田空港」⇒「川越」に帰宅した』と言う感じの行程でした…。

■ 萬翠荘

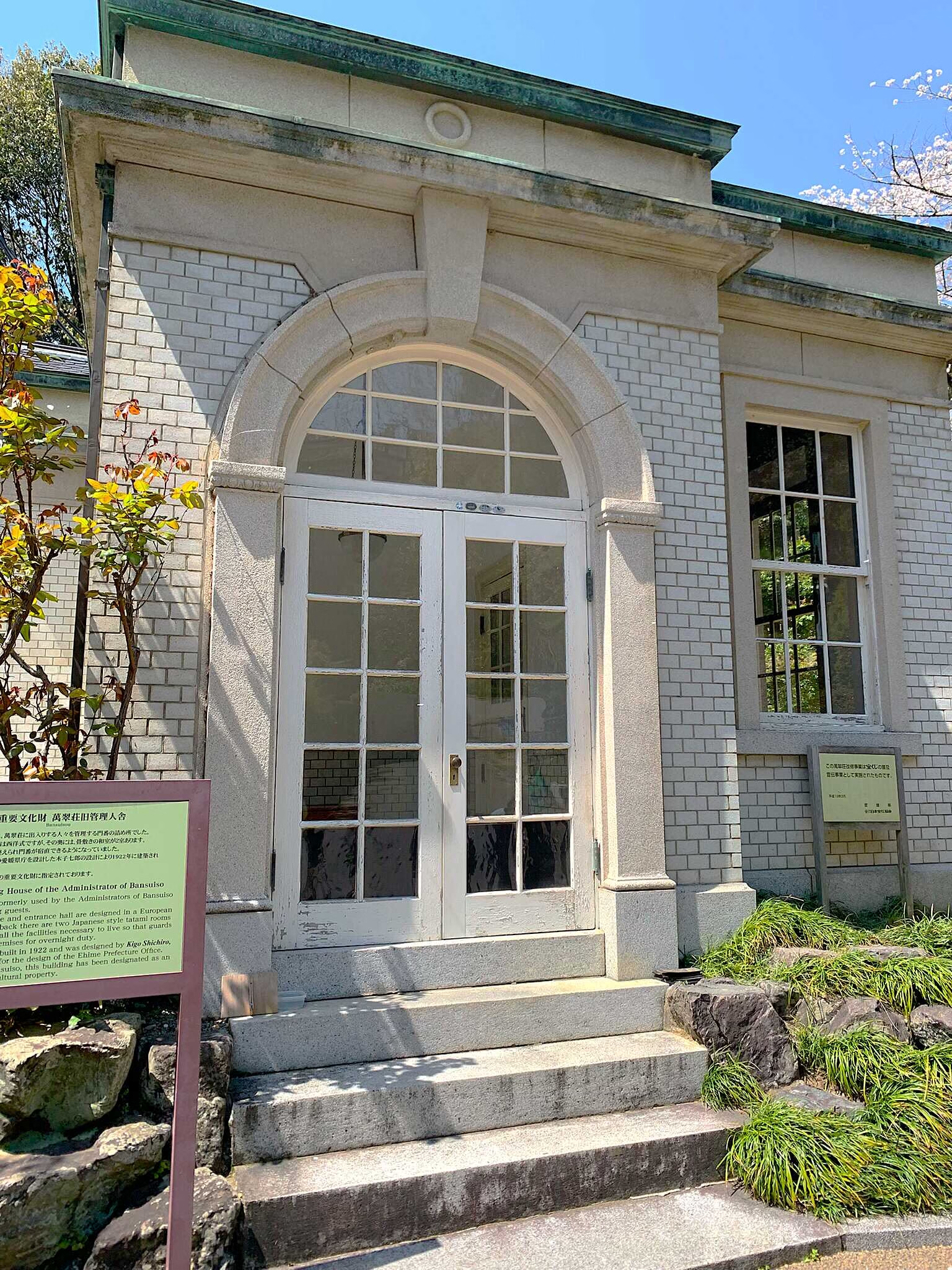

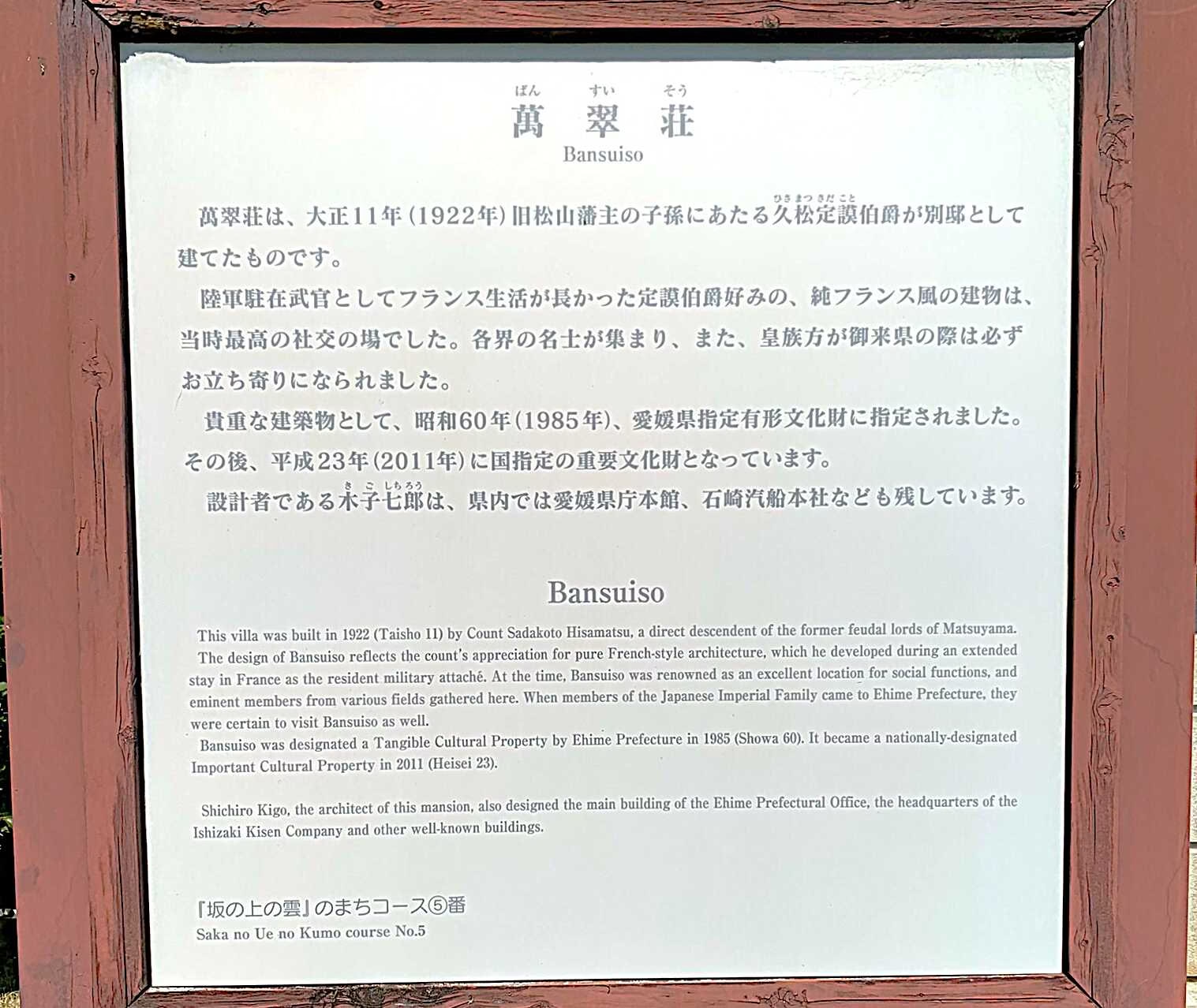

「大人散策@松山城」の後、初めに参ったのは「萬翠荘」。「松山藩主の一族である久松氏によって、100年くらい前に建てられた洋館」と認識しております。Wikipedia には以下の様にあります。

萬翠荘(ばんすいそう)は、愛媛県の県庁所在地である松山市中心部に建つフランス風の館である。松山城の城山の南麓に位置する。重要文化財に指定されている。

歴史と現状

廃藩置県される前の松山市は15万石とも言われた松山藩の領地であった。その松山藩主の主家の子孫であり伯爵の地位を得ていた久松定謨が1922年に建築した別荘が萬翠荘である。萬翠荘は松山城の城山南麓の中腹に建っているフランス・ルネッサンス風の洋館で、設計は後に愛媛県庁本館などを手がけた建築家の木子七郎である。建物を「萬翠荘」と命名したのは、定謨の子で次代当主となった久松定武である (略)

完成直後の1922年(大正11年)11月22日から24日まで、皇太子摂政宮(昭和天皇)が滞在した。その後も皇族などの滞在場所として度々使用されている。また、当時は社交の場として各界の名士が集まったという (略)

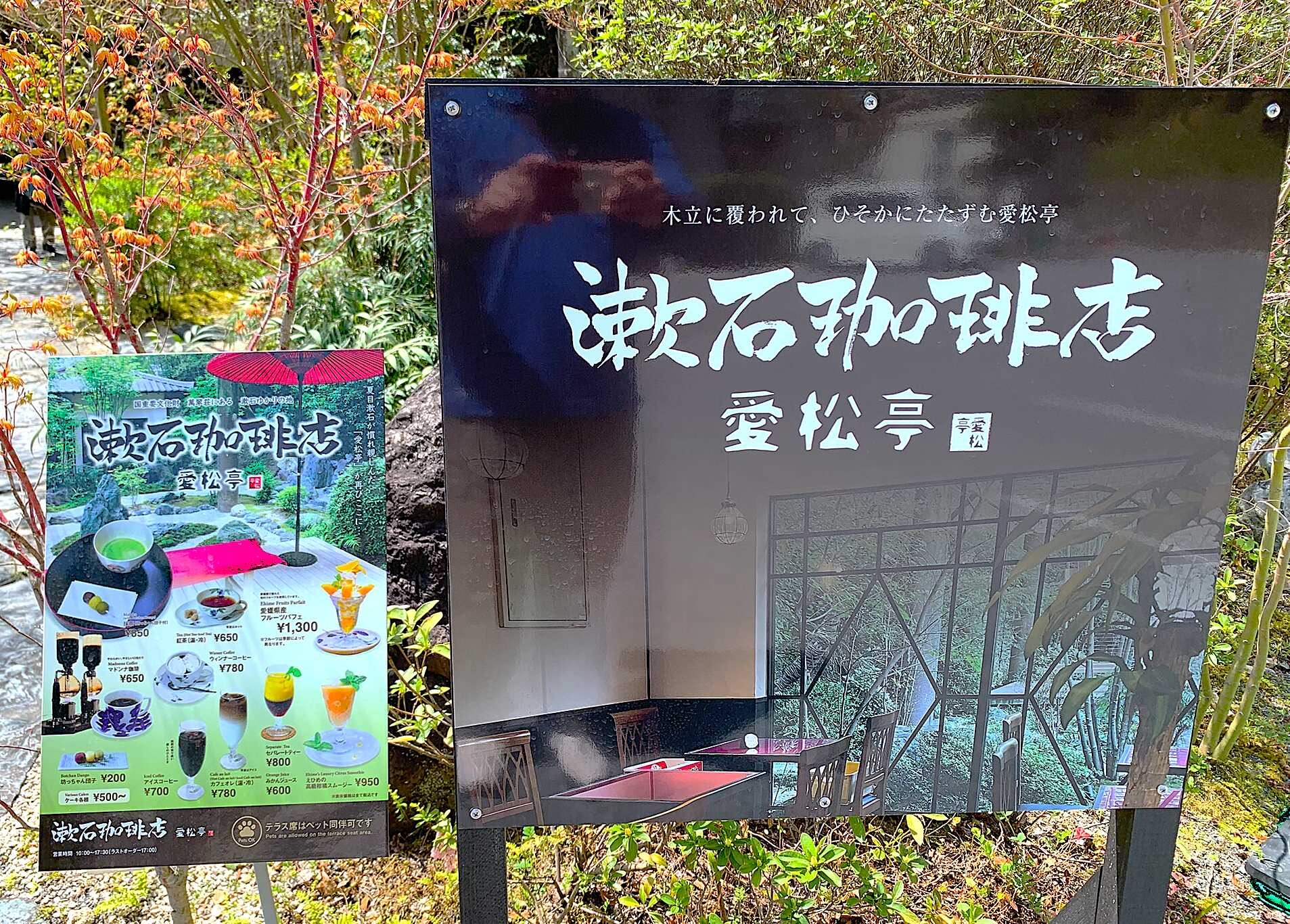

萬翠荘:入口~愛松亭

「萬翠荘」の内部に入る前、上記記載の通り「松山城」を巡っており、12時を過ぎておりました為、「萬翠荘」に隣接するカフェ(喫茶店?)「愛松亭」で一休み。誘惑に勝てず、大人の好きな黄色い液体に白い泡が乗った「地ビー●」を頂戴しつつ、そして猫さんと戯れつつ、軽く昼食(パスタ)を頂いた後、「萬翠荘」の見学を実行させて頂きました。歴史ある建造物は、格式の高さを感じさせる建造物。昭和天皇もご利用された歴史に思いを馳せつつ、外観と内部をじっくり拝見させて頂きました。建造物その物のすばらしさを肌で感じる事が出来た上、おしゃれなステンドグラスも中々魅力的。満足度の高い大人散策スポットだと認識した次第でした。

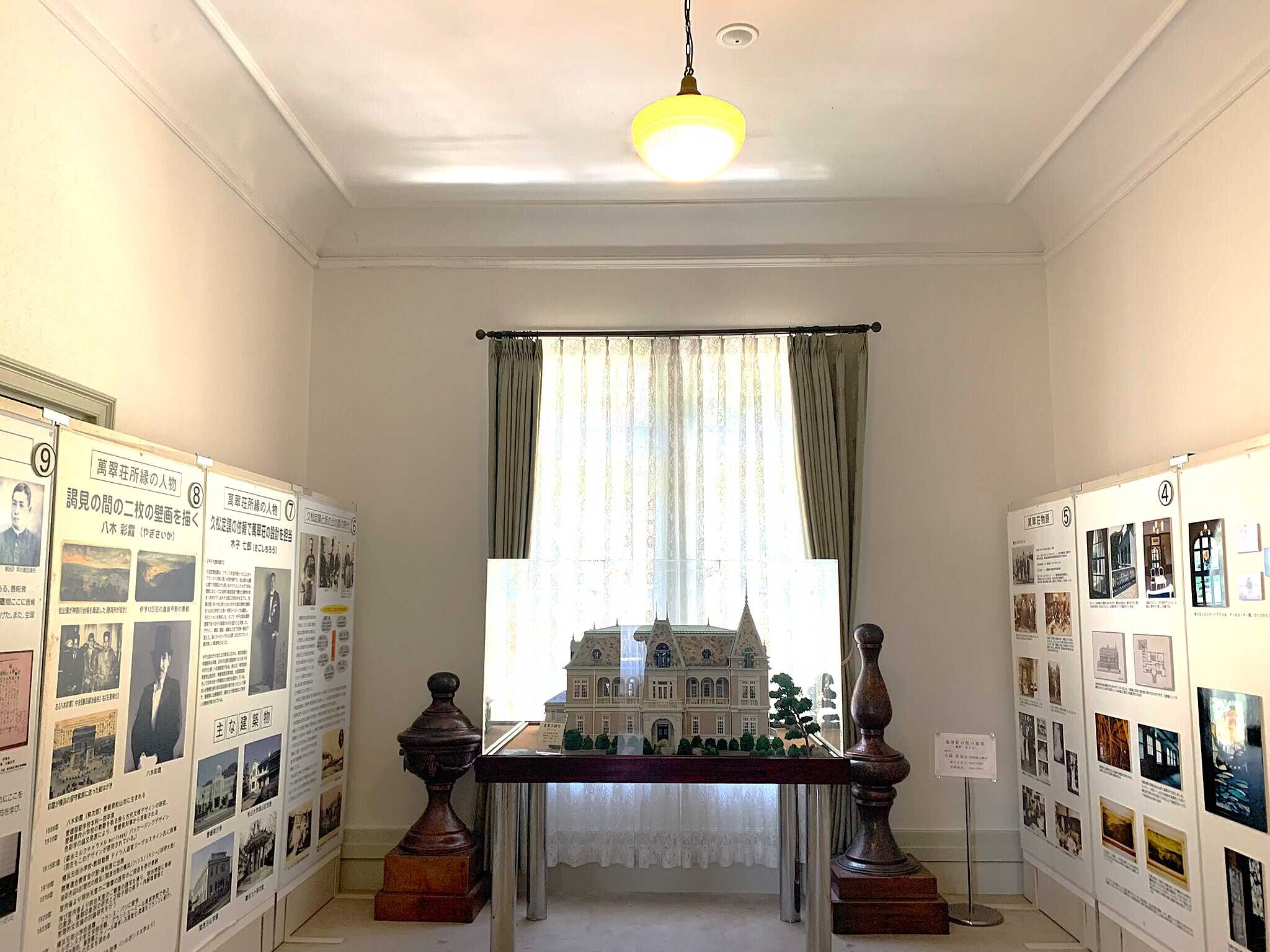

萬翠荘:外観 & 内部

■ 坂の上の雲ミュージアム

「萬翠荘」に続いて、参らせて頂いたのは、目の前にある「坂の上の雲ミュージアム」。その名の通り、この地域に関連深い司馬遼太郎の小説「坂の上の雲」を冠にした、「松山と言う地域を知る事が出来る博物館」と認識しております。Wikipedia には以下の様にあります。

坂の上の雲ミュージアム(さかのうえのくもミュージアム)は、愛媛県松山市にある博物館で、同市が取り組んでいる司馬遼太郎の小説『坂の上の雲』を軸とした21世紀のまちづくりの中核施設である (略)

坂の上の雲フィールドミュージアム構想

松山市出身の秋山好古・真之兄弟、正岡子規の3人が主人公となっている小説『坂の上の雲』ゆかりの地域資源が多く点在する松山市全体を、松山城を中心としたセンターゾーンと、道後温泉など6つのサブセンターゾーン、個別資源としてのサテライトを設定し、同市全体を「屋根のない博物館」に見立てる構想である。建築概要

三角形という大胆な形状の、地上4階、地下1階の鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ約3100m2である。展示フロアは2~4階で各階はスロープで結ばれており、2階から4階へは最も負荷がかかる中間部分の支柱を省いた空中階段で繋がっている。

設計:安藤忠雄建築研究所 (略)

「坂の上の雲ミュージアム」は、「松山と言う地域を知る事が出来る博物館」ですので、「松山と言う地域」を、「秋山兄弟の活躍・この地域の歴史も含め認識できた」感じでした。同時に、こちらの博物館は、建造物としても魅力的。特に各階をつなぐ「スロープ」は非常に個性的でしたし、上層階からは、ちょうどよい目線で「萬翠荘の遠望」も拝見できるので、「松山と言う地域を歴史も含め知る」だけではなく、「スロープが特徴的な建造物を楽しみ」、「萬翠荘の遠望を楽しむ」と言った「3点セットで楽しむべき博物館」といった感じの感想を持った次第でした。

坂の上の雲ミュージアム

■ 湯築城跡

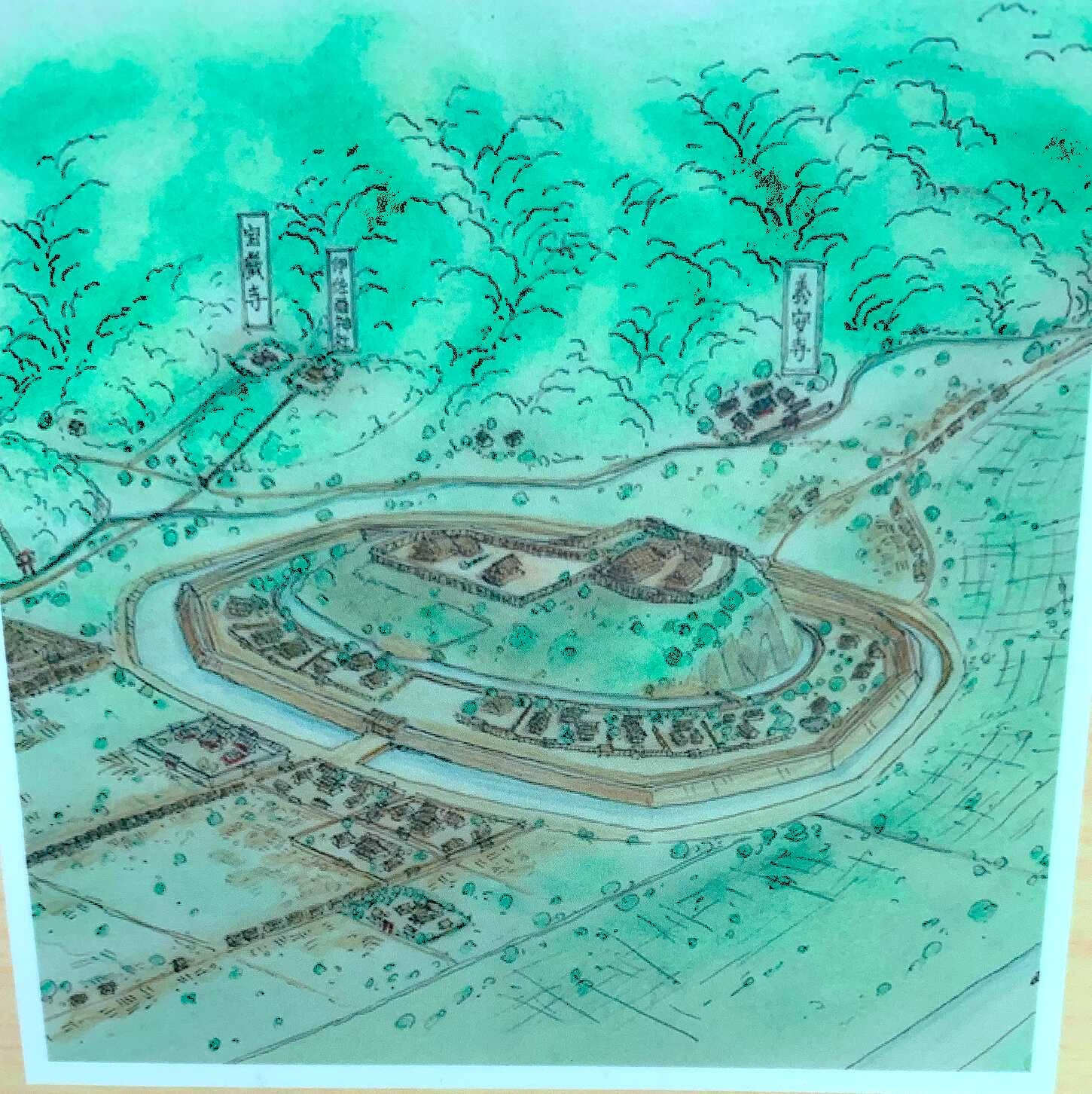

「坂の上の雲ミュージアム」に続いて参ったのは、道後温泉近くの「湯築城跡(道後公園)」。『「現存12天守の1つである松山城」の前の時代の城郭跡』で、「日本100名城にも選ばれている城郭」と認識しております。Wikipedia には以下の様にあります。

湯築城(ゆづきじょう)は、愛媛県松山市道後公園にあった日本の城。堀や土塁が現存する。国の史跡に指定されている。

歴史・沿革

建武2年(1335年)前後、伊予国の守護であった河野通盛の代に築城され、一族本貫の地である風早郡河野郷(現松山市河野)より移住した (略)

天正9年(1581年)以後、四国征圧を狙う土佐国の長宗我部元親が伊予国に侵入し、通直(牛福丸通直)は元親と交戦した。

天正13年(1585年)、四国征伐を目指す羽柴秀吉の命を受けた小早川隆景らの軍が侵攻して金子城主の金子元宅を攻撃の末滅ぼし、湯築城の河野氏も約1ヶ月の篭城の後に降伏した。城に留まっていた通直は命は助けられたが、2年後に病没した。城は隆景に与えられたが、彼の所領は筑前に移された。

天正15年(1587年)、福島正則が城主となるが、程なく国分山城に居城を移したため、廃城となった。

慶長7年(1602年)、勝山(城山)に松山城の築城が開始され、以降加藤氏(のち蒲生氏、松平(久松)氏)が伊予国松山藩主となる。建築にあたっては、湯築城の瓦等の建材が流用されたことが発掘調査により判明している (略)

平成10年(1998年)から平成13年(2001年)にかけ武家屋敷や土塀の復元などを内容とする整備がされる。

平成14年(2002年)9月20日、国の史跡に指定される。

平成18年(2006年)4月6日、日本100名城(80番)に選定された (略)

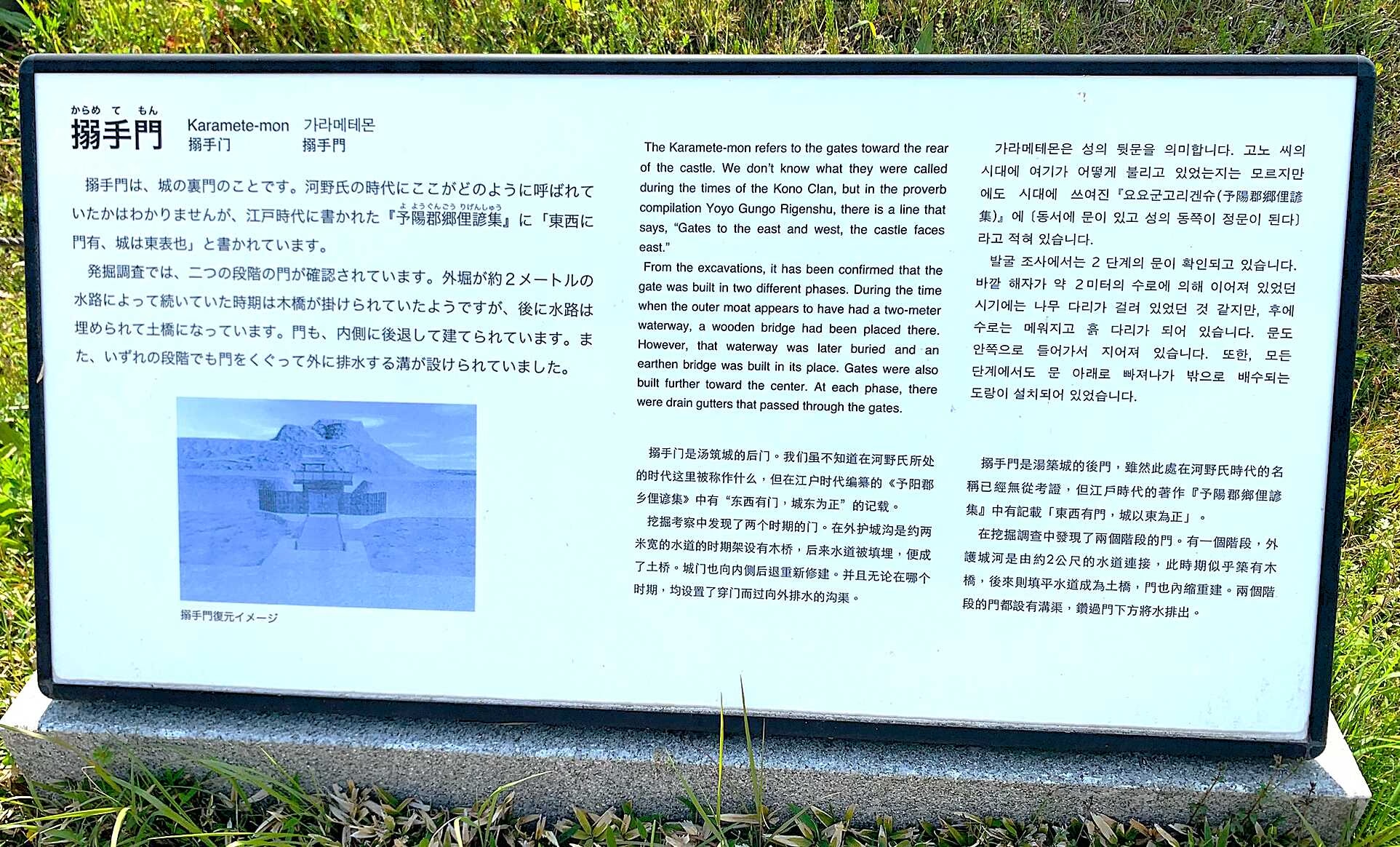

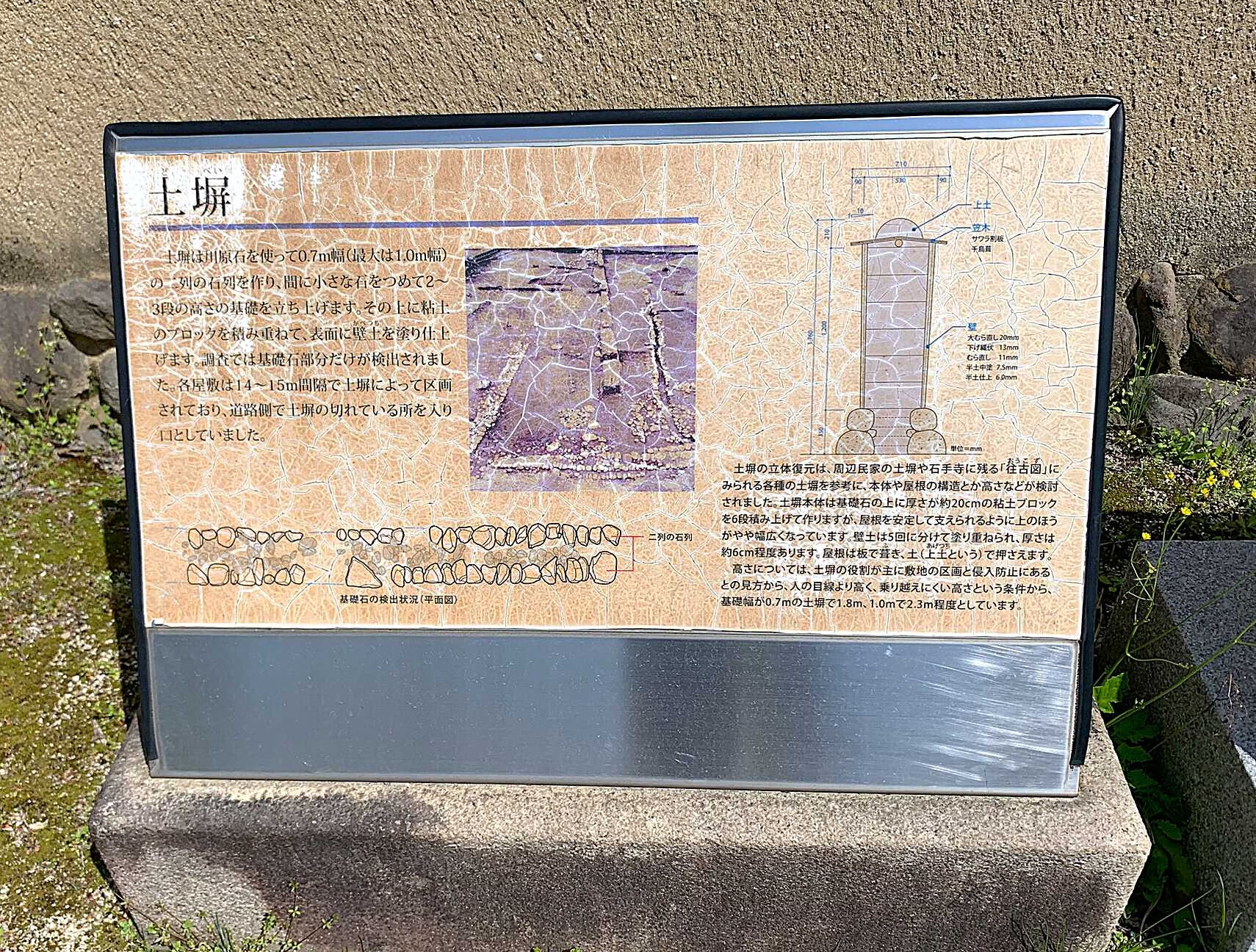

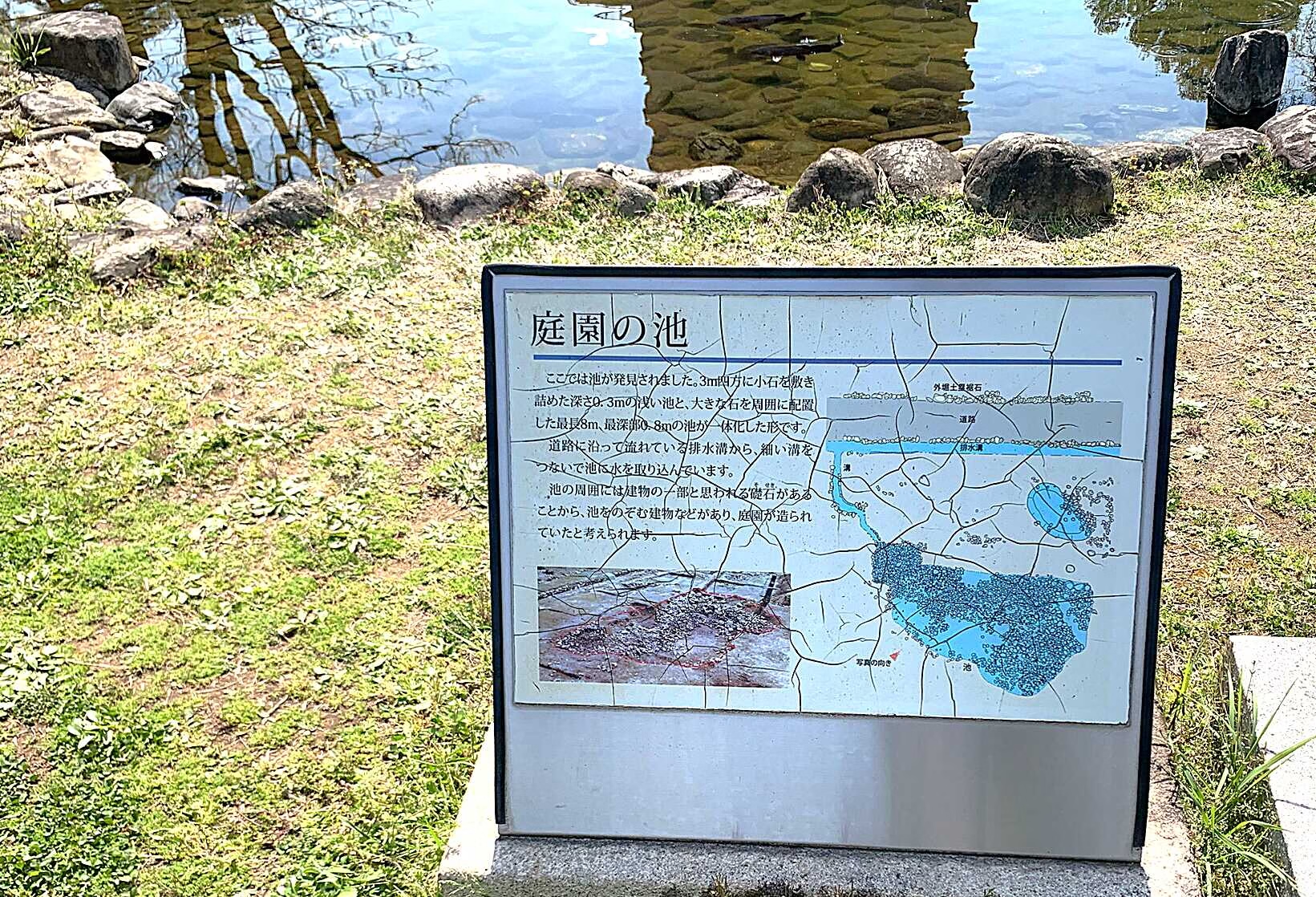

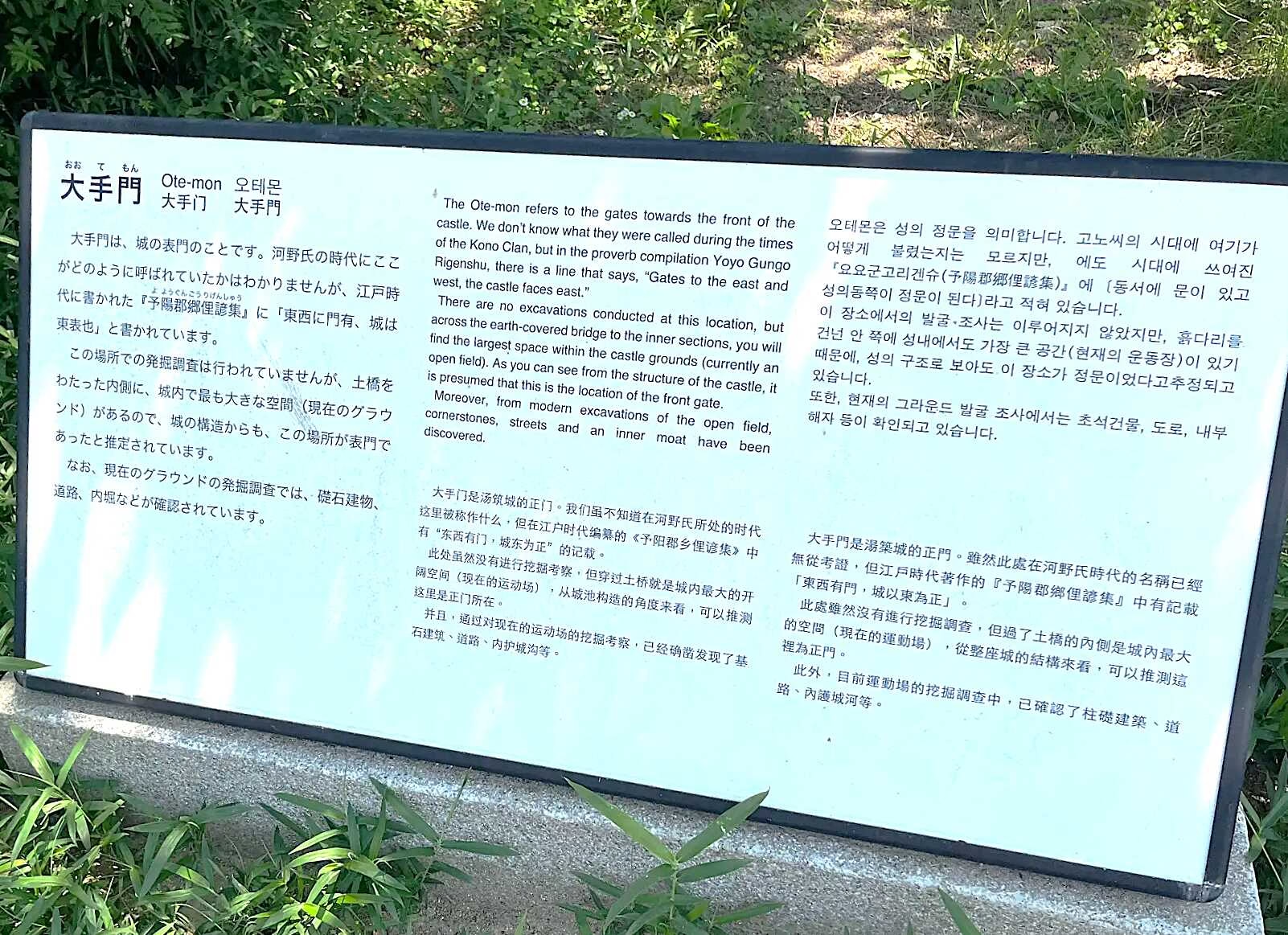

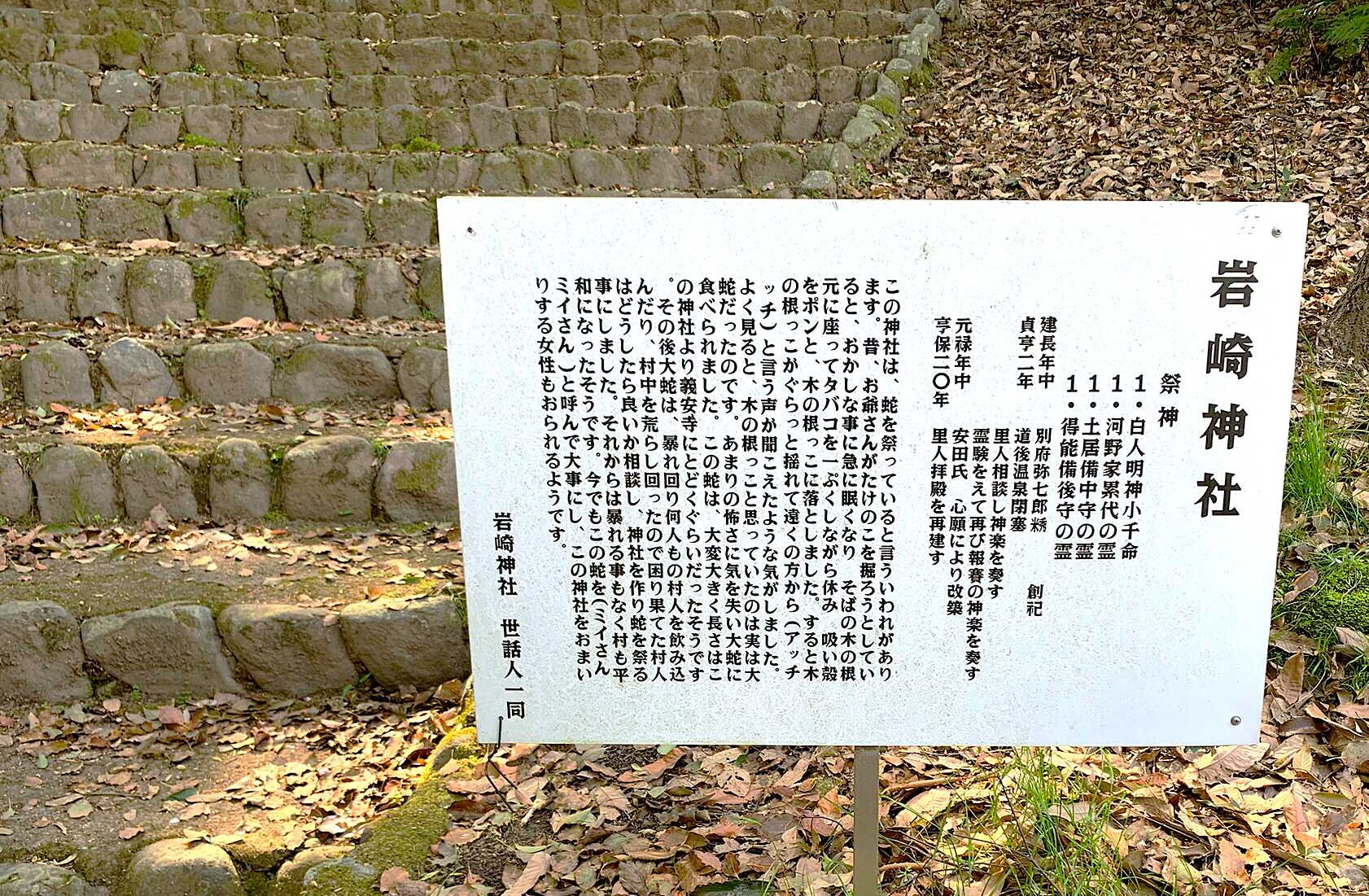

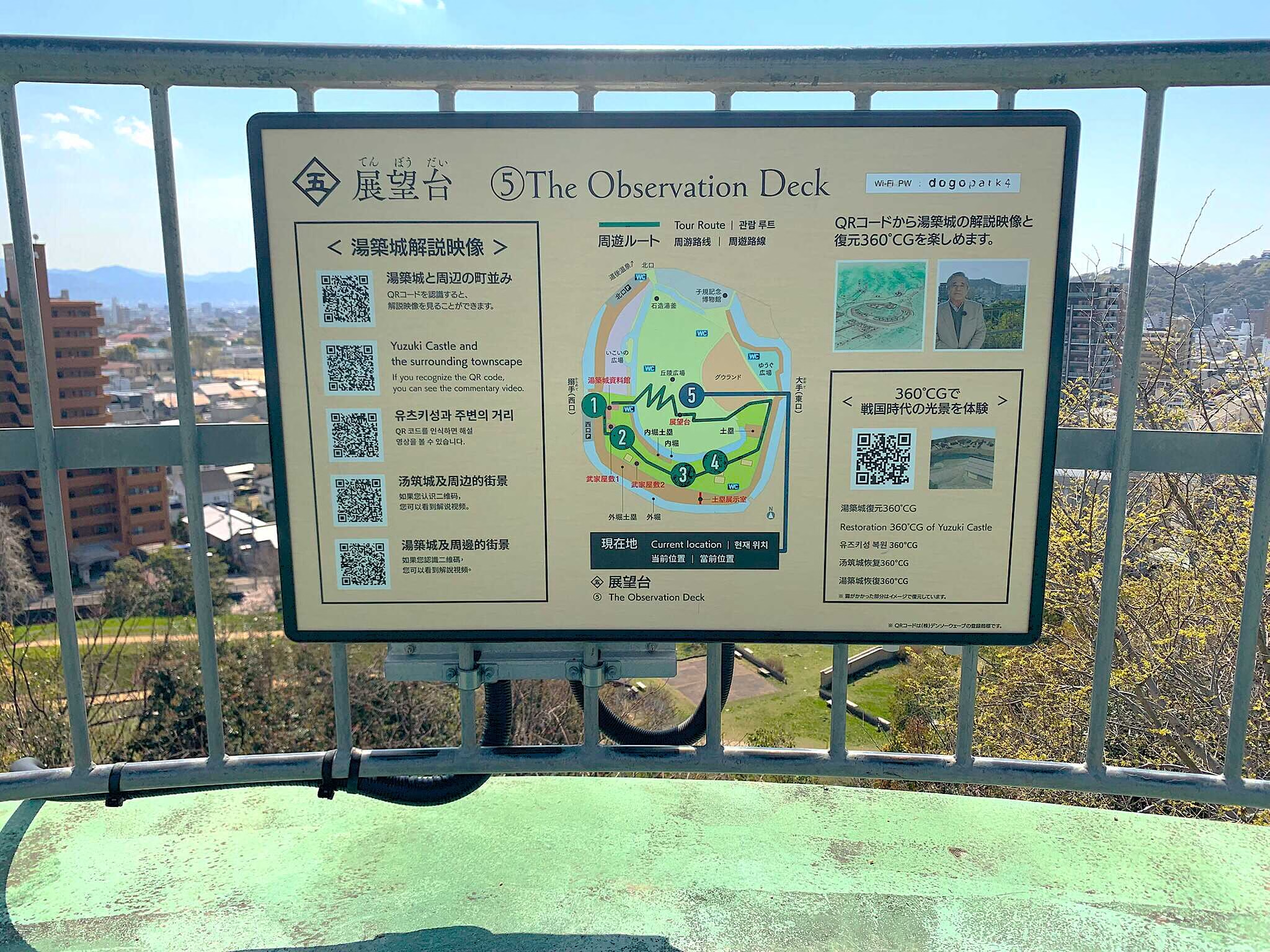

湯築城跡:搦手門から反時計回りに、南側を大手門へ

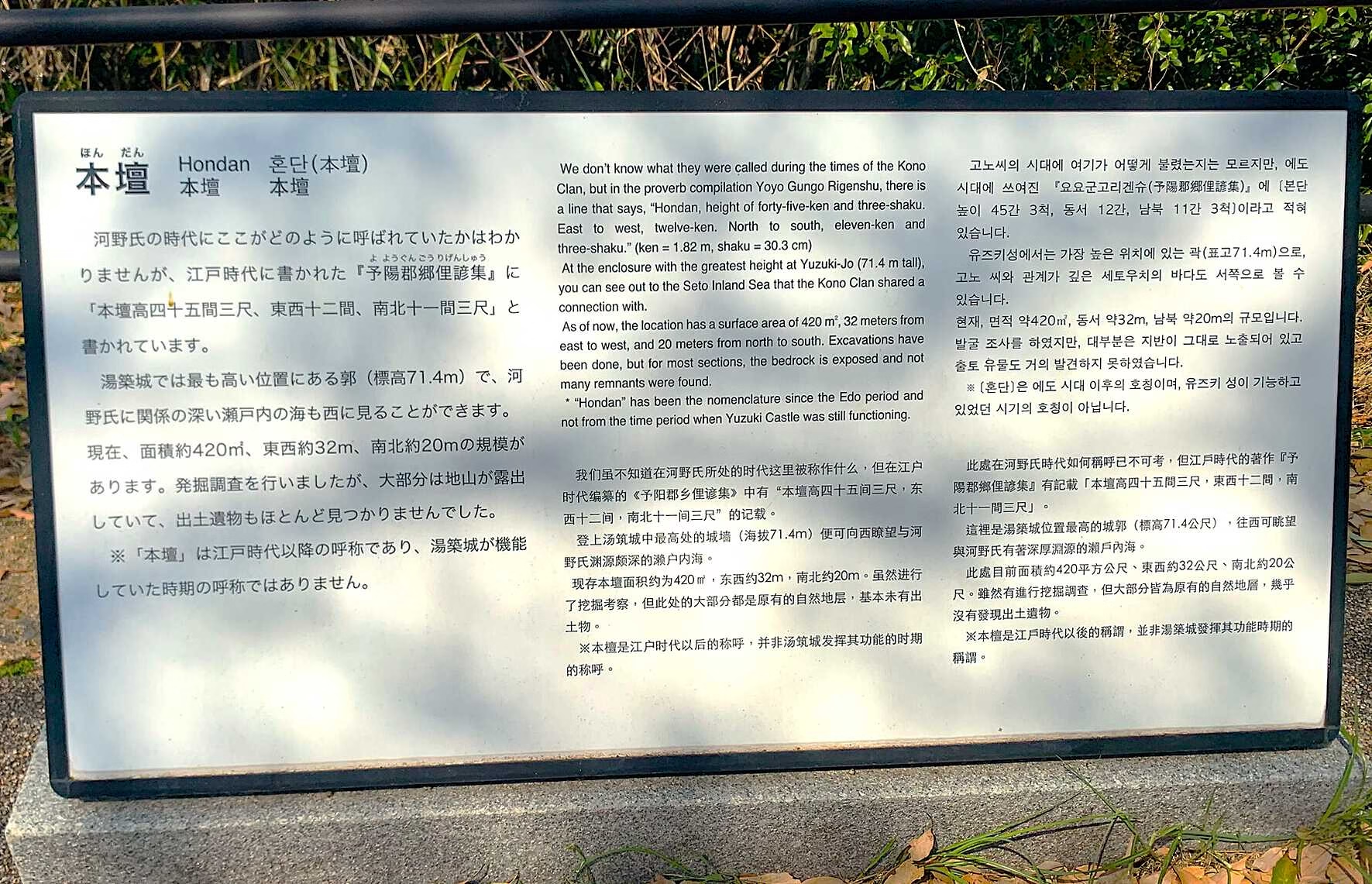

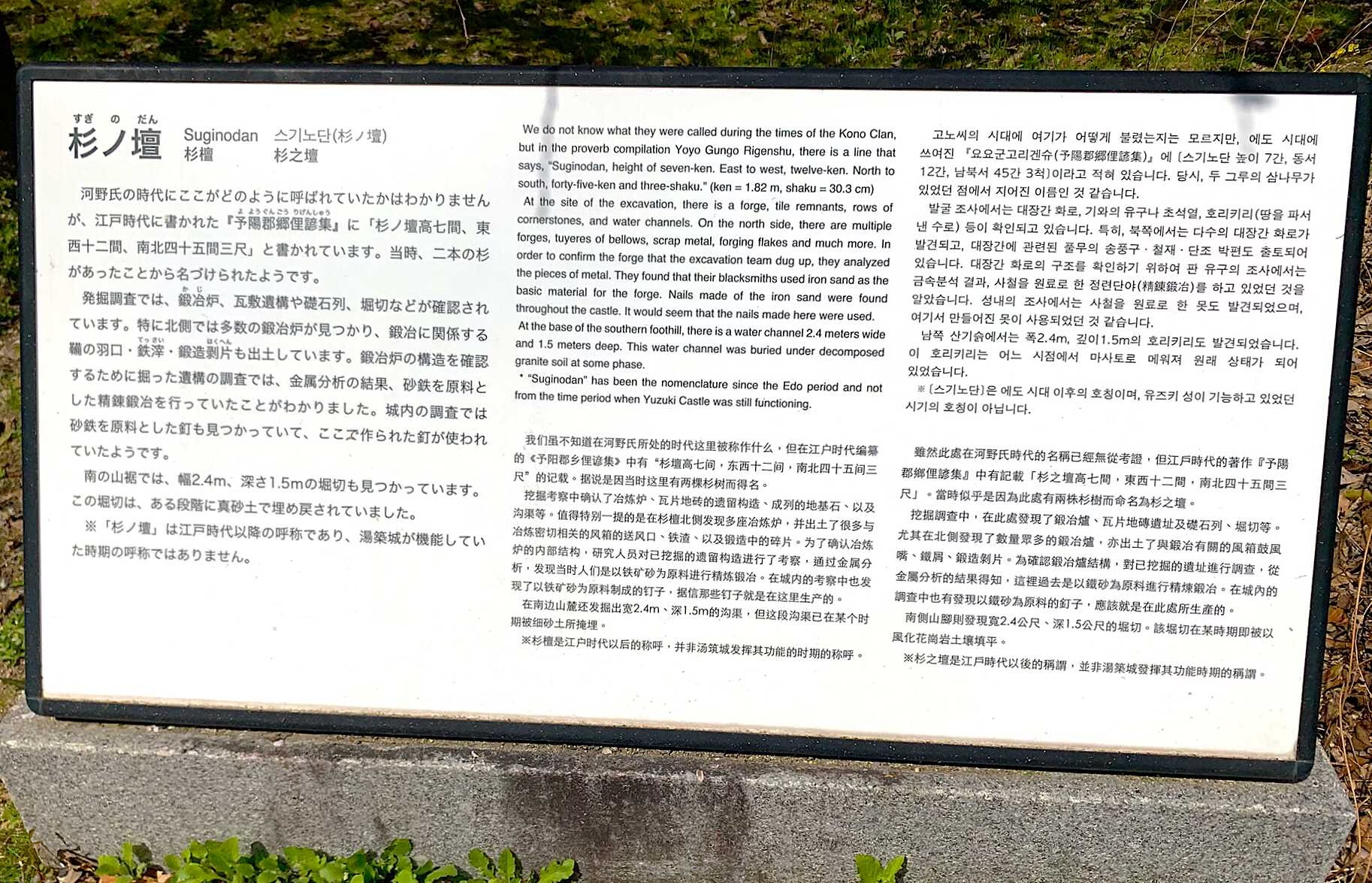

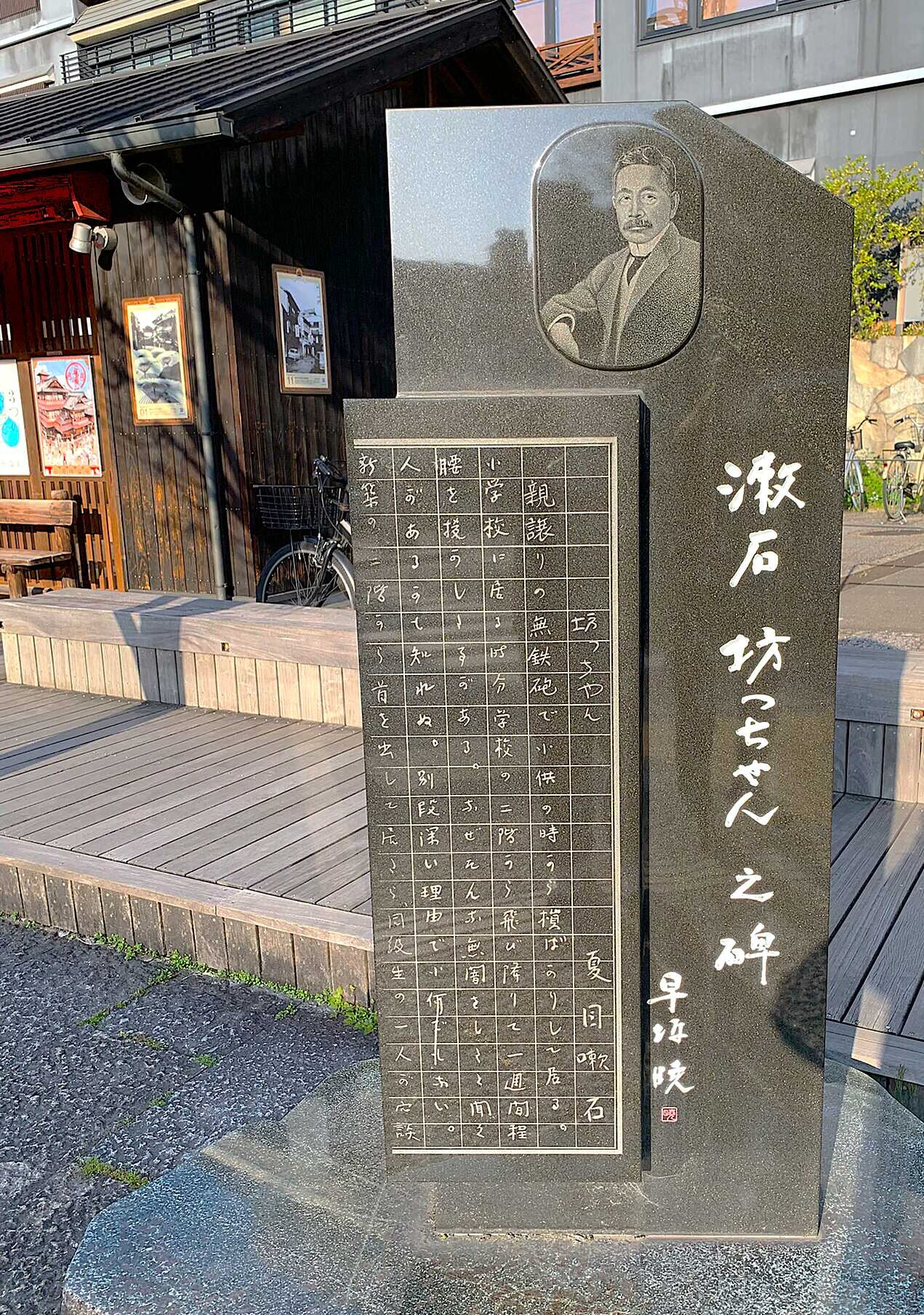

「湯築城跡」は、『「現存12天守の1つである松山城」の前の時代の城郭跡』という事で、上記引用を拝見するに、「鎌倉時代末期・室町時代初めあたりに築城され、江戸時代になる直前に廃城となった城郭跡」と理解しております。同時に「日本100名城にも選ばれている城郭」である由縁か、「城郭であった当時の遺構」を「現在でも認識できる城跡」といった感じでした。「坂の上の雲ミュージアム」からは徒歩で参ったのですが、道後公園駅近くの「搦手門」からお邪魔し、城郭跡の南側を(何処までが当時の遺構か不明ですが)「堀」・「土塁」を拝見しつつ、反時計回りで「大手門側」へ向けて大人散策。その後、城郭跡の中央にある高台「本壇」を目指し小山を登ると、「岩崎神社」・「展望台」があり、中々の景色が広がっていました。その後「本壇」・「杉ノ壇」・「二之丸」跡等も巡って、城郭があった当時の城郭構造を妄想しつつ「正岡子規・夏目漱石句碑」がある、道後温泉駅近くの公園で入口から失礼させて頂いた次第です。「松山城」と比較してしまうと小規模な城跡ですが、その遺構はしっかりと感じられ、「戦国期前の城郭」をなんとなくですが、感じる事が出来た大人散策となった次第でした。

湯築城跡:大手門付近~本壇・杉ノ壇~北側で入口

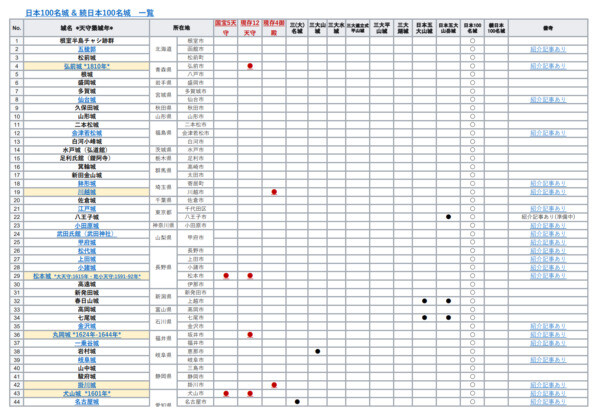

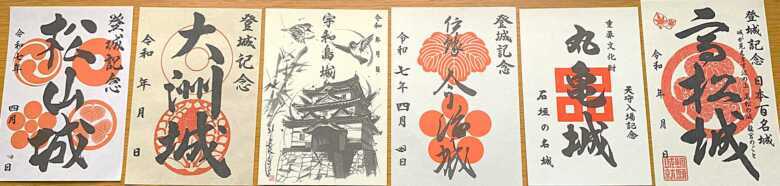

尚、本ブログ別記事で、日本100名城や続日本100名城、国宝5天守、現存12天守、現存4御殿等のお城の分類と共に、姫路城・彦根城・松本城・松江城・川越城・二条城・熊本城・高知城・掛川城・小諸城等々50以上のお城についても情報発信しており、以下一覧表の画像をクリック頂くとダウンロードされたPDFファイルより、リンクで各分類/各お城の個別ページにアクセスできますので、併せてご参照頂けますと幸いです。

■ 道後温泉本館等の道後温泉街

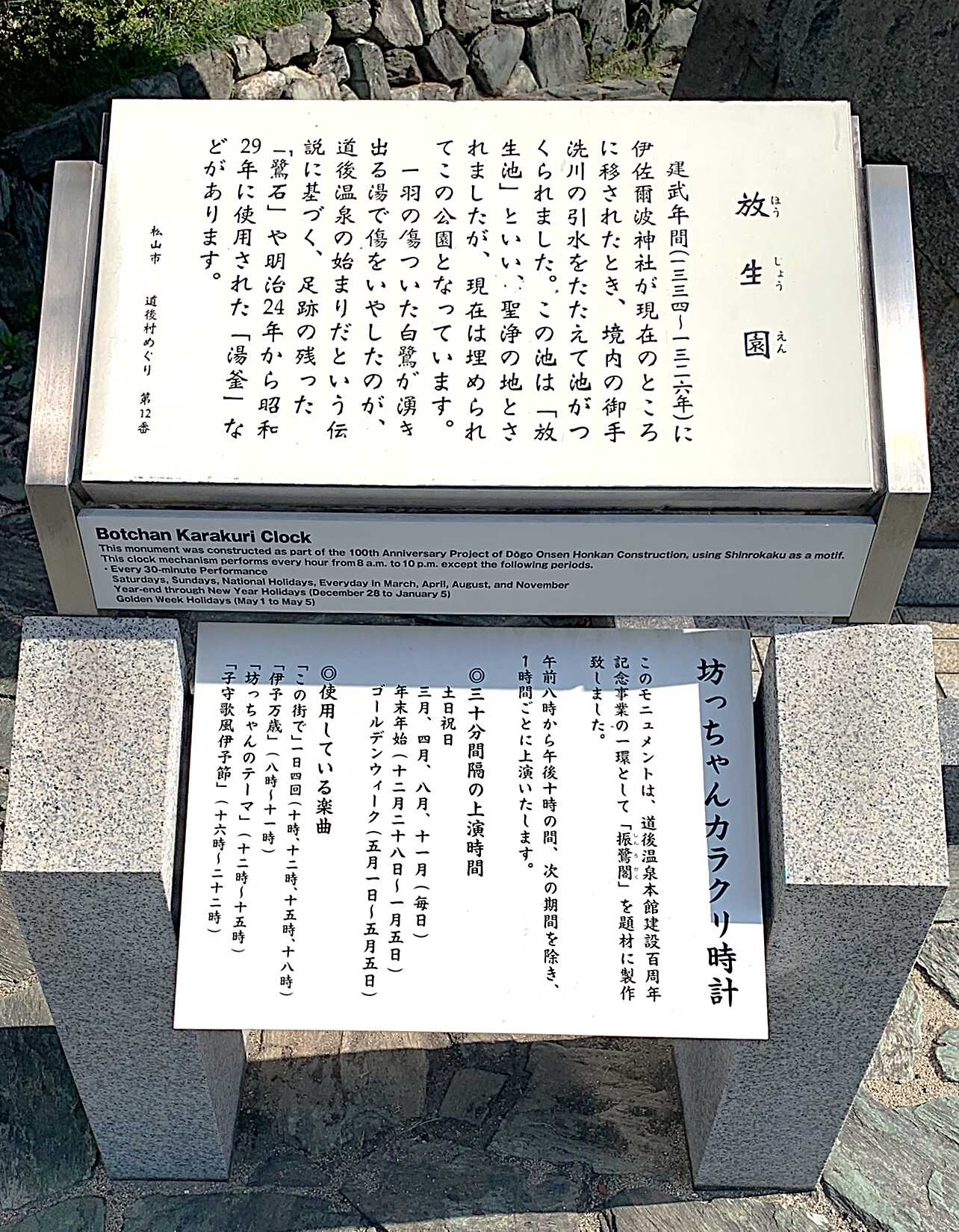

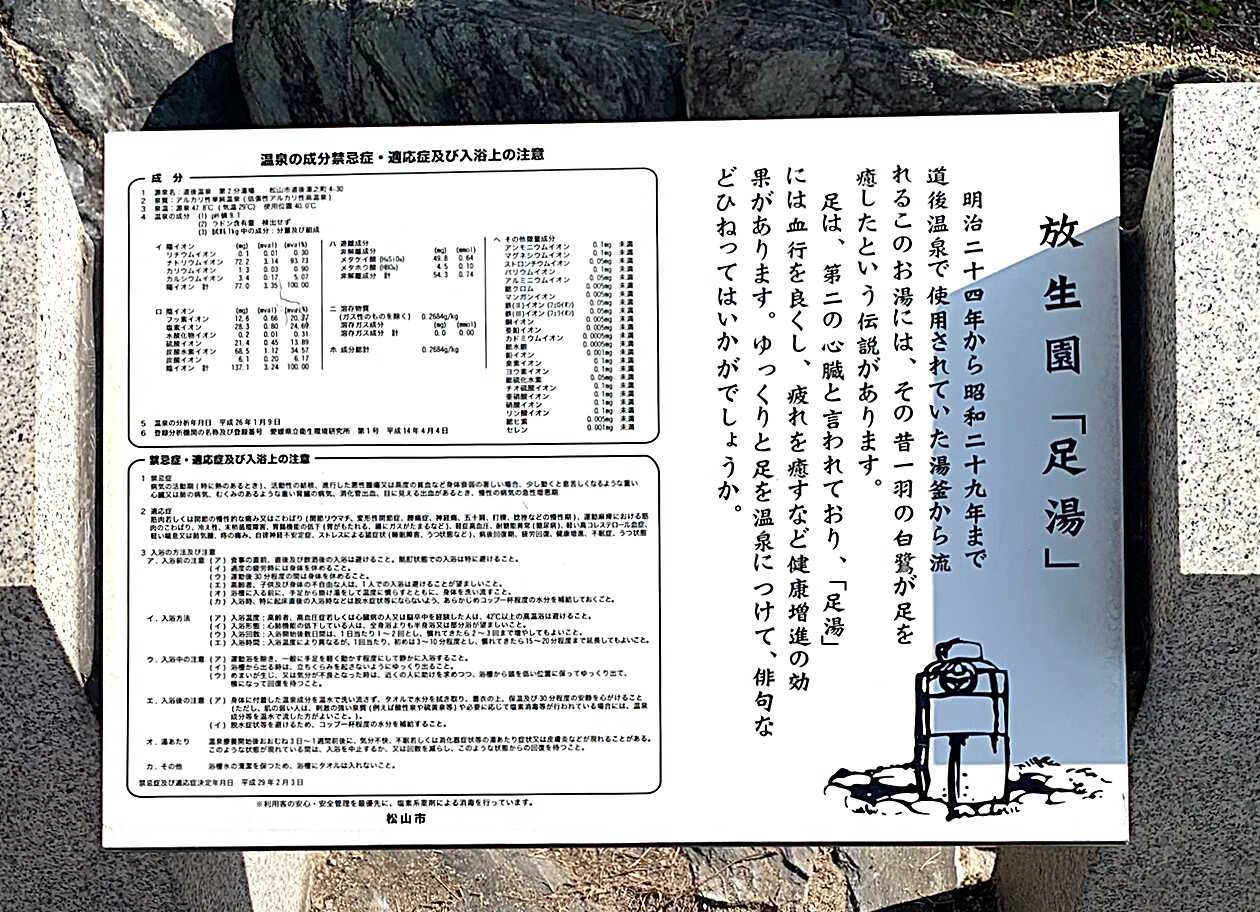

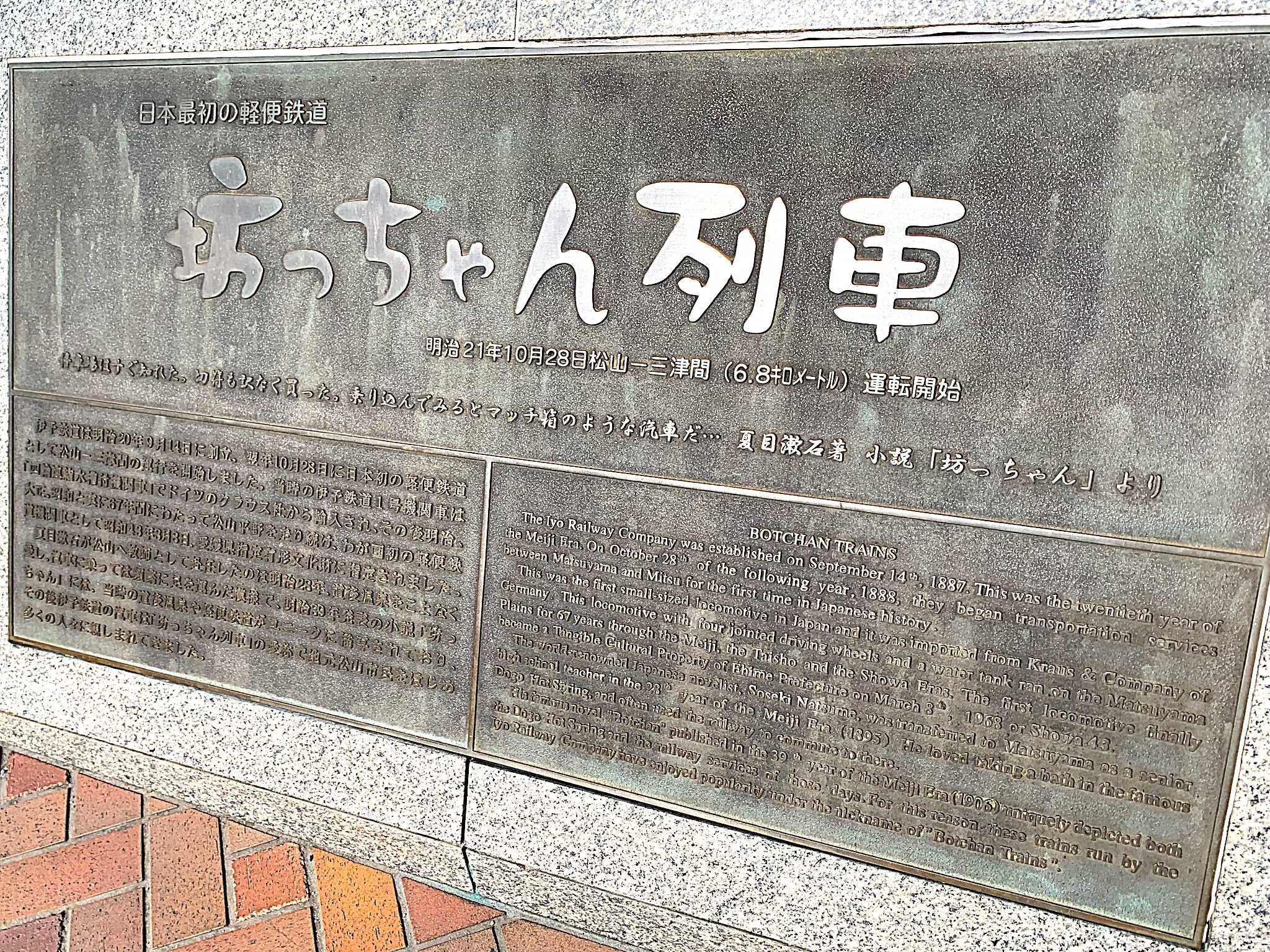

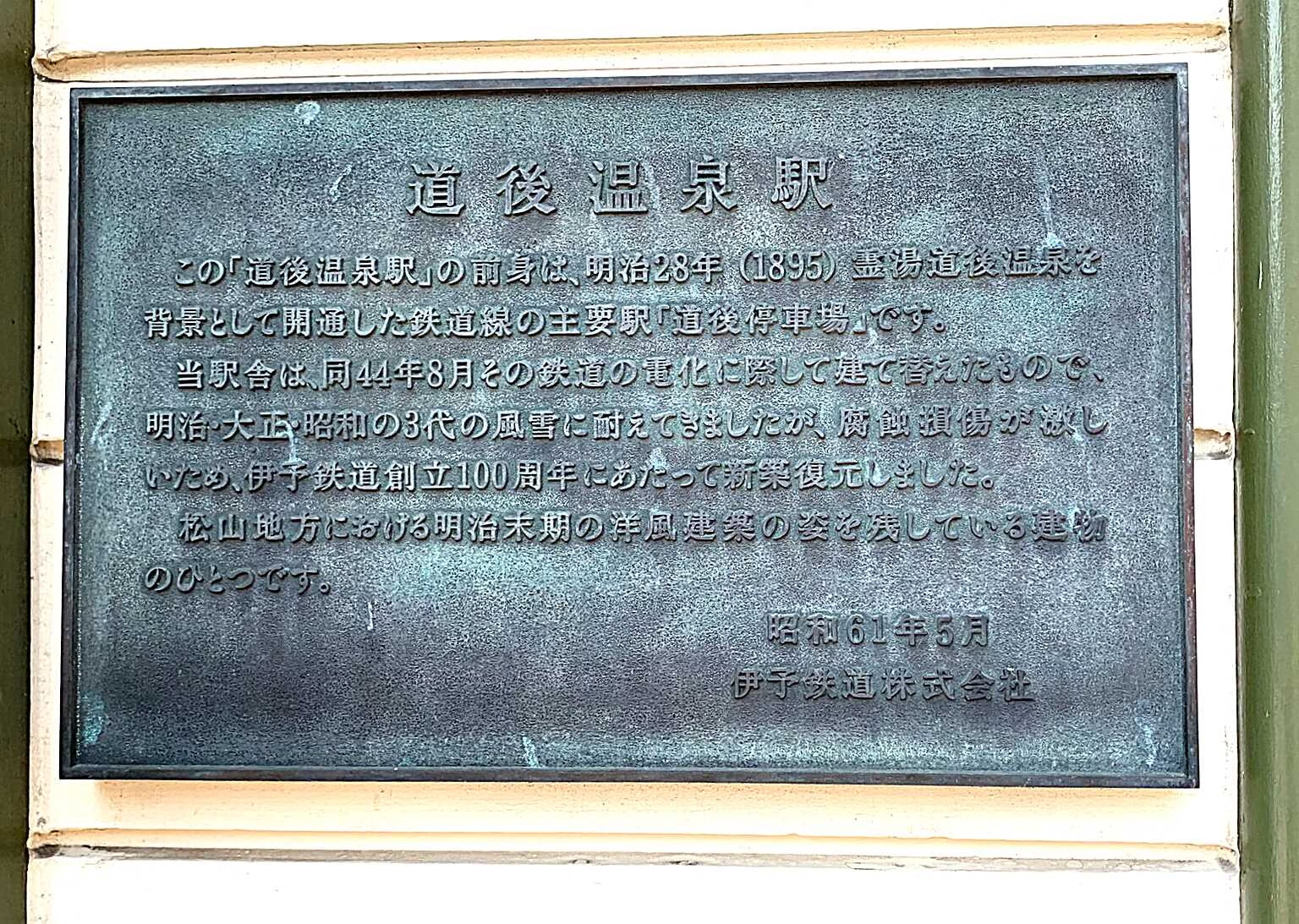

「湯築城跡(道後公園)」の後に参ったのは、「道後温泉の温泉街」。「道後温泉」は、「日本三古湯の一つ」と言われる「歴史ある温泉」で、「道後温泉本館・椿の湯・道後温泉別館 飛鳥乃温泉」と言った共同浴場があり、特に「道後温泉本館」は、この温泉街を象徴と認識する「国の重要文化財に指定された建造物」で、「坊っちゃんからくり時計・足湯・湯釜等がある放生園(小さな公園?)付近の道後温泉駅から道後温泉本館」に続く商店街も魅力的な上、周囲には、上記記載の「湯築城跡」に加え、「湯神社・伊佐爾波神社・宝厳寺・石手寺と言った神社仏閣」も魅力的なエリア、と認識している次第です。以下、Wikipedia より、「道後温泉」・「道後温泉本館」・「道後商店街」の項目を引用いたします。

道後温泉(どうごおんせん)は、四国・愛媛県松山市(旧国伊予国)に湧出する温泉である。日本三古湯の一つといわれる。

その存在は古代から知られ、万葉集巻一にも見える。なおかつてはこの周辺が温泉郡(おんせんぐん)(湯郡)と呼ばれていたが、これはこの温泉にちなむ地名である (略)

夏目漱石の小説『坊つちやん』(1905年)にも描かれ、愛媛県の代表的な観光地となっている (略)泉質

単純温泉。源泉温度42 – 51度(これらを混合して46度で供給している)。地熱由来の非火山型の温泉である。2000年代には全国的に源泉かけ流しの温泉でも塩素消毒が行われる例が増え、道後温泉本館でも県条例による塩素殺菌が論議を呼んだ[1]。効能

神経痛、リウマチ・胃腸病・皮膚病・痛風・貧血 ※ 効能は万人にその効果を保証するものではない (略)温泉街

道後温泉街はその中央にある道後温泉本館を中心としている (略)

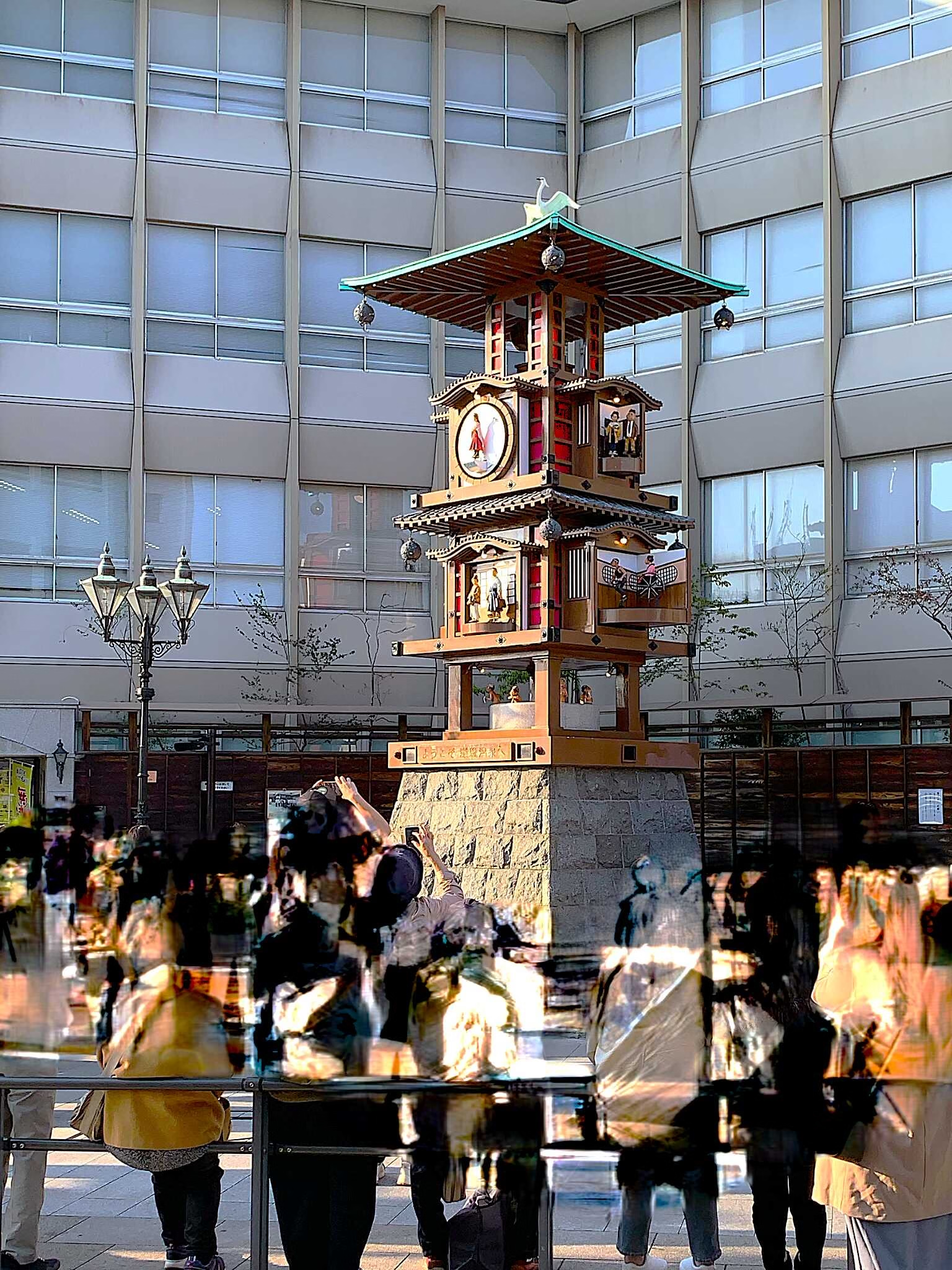

市内電車の道後温泉駅前には、放生園という小公園があり、坊っちゃんからくり時計、足湯、湯釜などがある。駅前広場には夜間は坊っちゃん列車の機関車と客車が留め置かれ、ライトアップされている (略)

温泉本館の北から東にかけてがホテル旅館街となっている (略)

周辺にも、道後公園、湯築城跡、湯神社、伊佐爾波神社、宝厳寺、にきたつの道、セキ美術館、松山市立子規記念博物館などの見所が多数あり、一帯が観光名所を形成している (略)共同湯

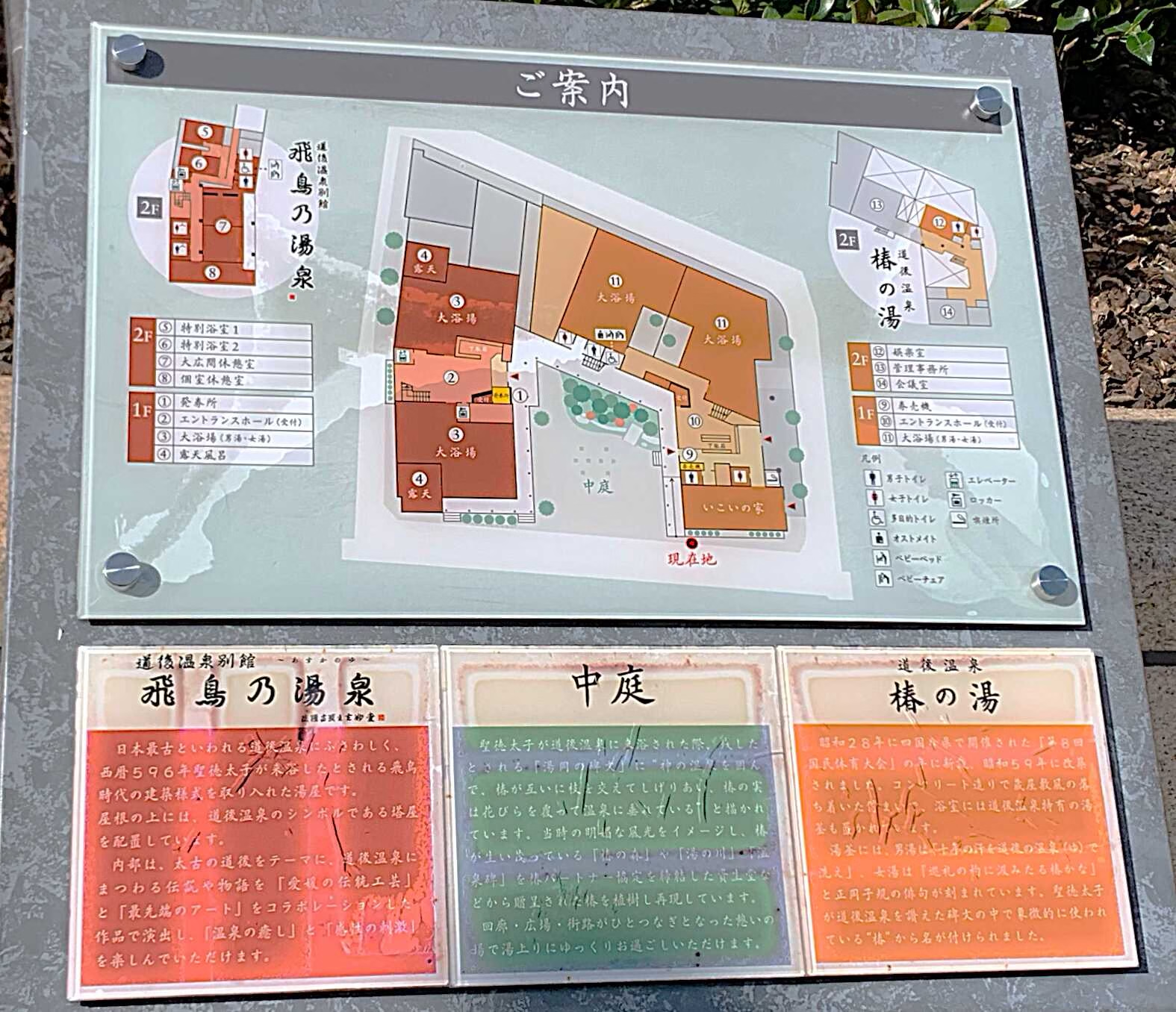

現在、道後温泉には3つの共同湯(外湯)がある。・道後温泉本館 -松山市営。 観光客の利用も多いが、松山市に居住する65歳以上は200円85歳以上は無料で入浴できるため地元客も少なくない。皇族専用の浴室である又新殿もある。入浴料(神の湯)410円。改修工事により浴場面積が大幅に小さくなったため非常に混雑し、順番待ちの行列ができることも多い。

・椿の湯 – 松山市営で地元客の利用が中心。入浴料400円ロッカー代10円。2018年に休館し改修工事を行い、内外装のリニューアルとともに浴場の水深が浅くなった。

・道後温泉別館 飛鳥乃温泉(あすかのゆ) – 松山市営。聖徳太子らの来湯伝承にちなんで、飛鳥時代をイメージしたデザインとした。入浴料600円。高齢者の割引がなく入館料が高いため地元客が少なく混雑も少ないために、ゆっくりと入浴できる (略)

道後温泉本館(どうごおんせんほんかん)は、愛媛県松山市の道後温泉中心部にある共同浴場。1894年(明治27年)に改築が完成した近代和風建築で、国の重要文化財に指定されており、温泉街の象徴となっている。

共同浴場番付において、東の湯田中温泉大湯と並び西の横綱に番付けされているほか、2009年3月、ミシュランガイド(観光地)日本編において2つ星に選定された。2009年、経済産業省の「近代化産業遺産」に認定。四国八十八景54番に選定。建築

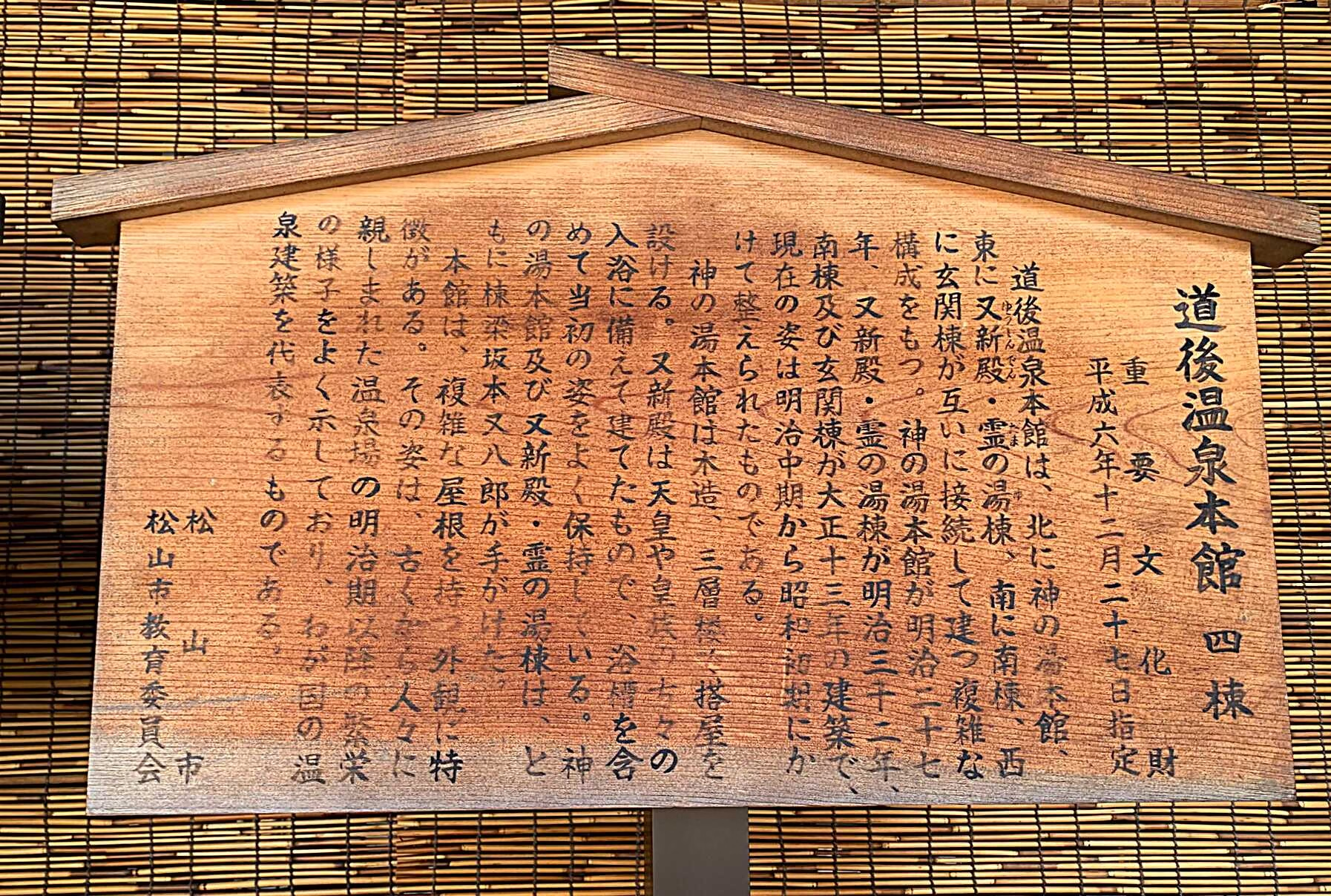

・構成

道後温泉本館は、北の神の湯本館棟(かみのゆ ほんかんとう)、東の又新殿・霊の湯棟(ゆうしんでん・たまのゆとう)、南の南棟、西の玄関棟が相互に接続した複雑な構成の建物である。

以下の4棟が「道後温泉本館」という名称で、国の重要文化財として1994年(平成6年)に指定された。

> 神の湯本館棟:1894年(明治27年)竣工。3階建てで、1階を浴場、2階と3階を休憩室とする。屋根は入母屋で塔屋が付されている。3階の北西端には、夏目漱石が使用した「坊っちゃんの間」がある。

> 又新殿・霊の湯棟:1899年(明治32年)竣工。銅板葺及び檜皮葺の木造3階建てで、日本で唯一の皇室専用浴室を設けた建物である。2階に「玉座の間」がある。

> 南棟:1924年(大正13年)竣工。養生湯として建設された建物で、修理前まで神の湯女子浴室だった建物である。

> 玄関棟:1924年(大正13年)竣工。神の湯、霊の湯、養生湯の各浴室を連絡する出札口として建設された。1935年(昭和10年)、神の湯の曳家により玄関棟としての役割に変わった (略)・各階

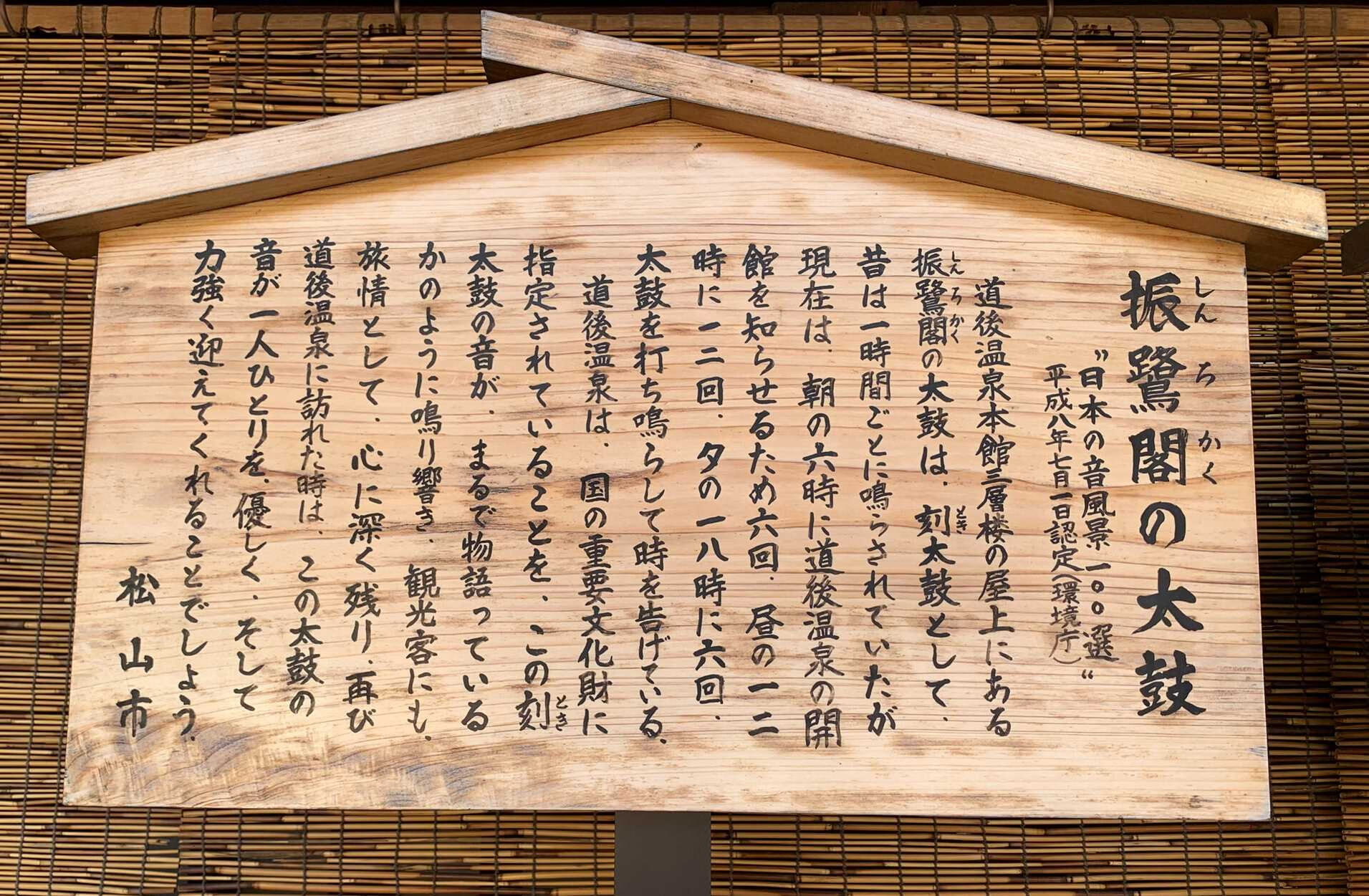

> 振鷺閣

* 振鷺閣(しんろかく)は道後温泉本館神の湯の塔屋部分にあたる。太鼓が吊り下げられており、刻太鼓(ときだいこ)が1日3回鳴らされる(朝6時の開館時および正午、午後6時)。1996年(平成8年)7月1日に環境庁の日本の音風景百選に指定された。> 3階

* しらさぎの間:2024年(令和6年)のリニューアルで新たに一般開放された19畳の部屋。定員は18人で、事前予約制。

* 飛翔の間:2024年(令和6年)のリニューアルで新たに一般開放された12畳半の部屋。定員は10人で、事前予約制。

* 霊の湯三階個室

* 坊つちやんの間:3階の霊の湯利用者用個室の一番奥に位置する、1895年(明治28年)10月に夏目漱石が正岡子規とともに利用したといわれる部屋。1966年(昭和41年)に松岡譲によって名付けられた。漱石ゆかりの資料の置かれている。

> 2階

* 神の湯二階席

* 霊の湯二階席

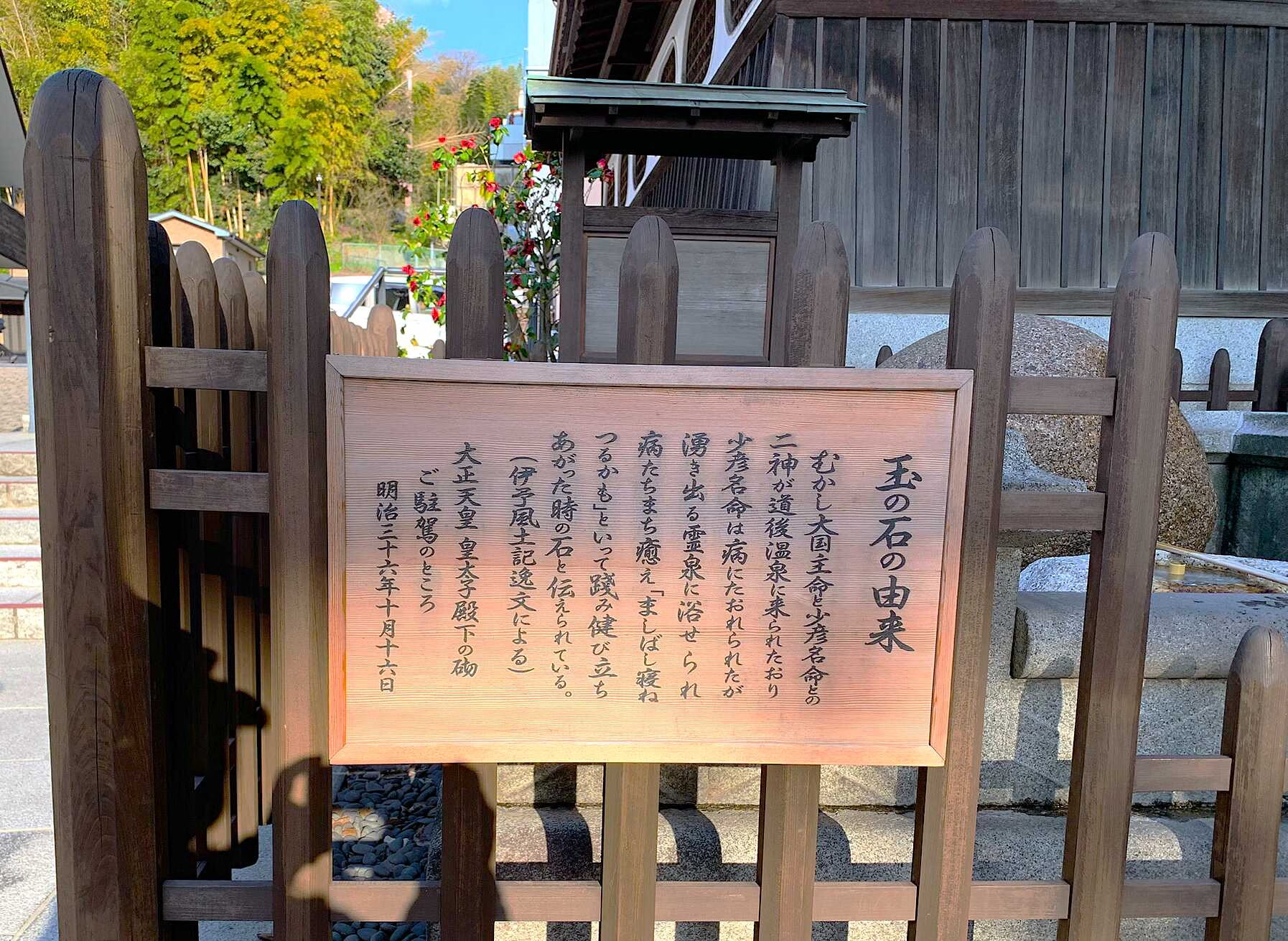

* 又新殿(ゆうしんでん):日本で唯一の皇室専用浴室。御影石の最高級品である庵治石(あじいし)を使った浴槽の他、控え室、トイレ等が備えられている。これまでのべ10人の皇族が入浴したが、各宿泊施設に引き湯が行われたことなどから、1952年(昭和27年)を最後に使用されていない。

* 展示室

> 1階

* メインの浴場の「神の湯」と「霊の湯」がある (略)歴史

1890年(明治23年)、道後湯之町の初代町長として伊佐庭如矢(いさにわゆきや)が就任した。この頃、町の最大の懸案は、老朽化していた道後温泉の改築であった。

伊佐庭は町長就任に際して、自らは無給とし、その給料分を温泉の改築費用に充てることとした。総工費は13万5千円。当時の小学校教員の初任給が8円といわれた時代で、あまりに膨大な予算に町民は驚き、町の財政が傾きかねない無謀な投資だと非難が渦巻いた。反対運動は激しさを増し、伊佐庭が命の危険を感じるほどであったが、伊佐庭は決定を貫き通した。

棟梁は城大工の坂本又八郎を起用し、姿を現した木造三層楼は、当時でも大変珍しがられた (略)

・1950年(昭和25年)3月19日、昭和天皇の戦後巡幸で訪れた天皇が又新殿で入浴。

・1994年(平成6年)12月、神の湯本館、又新殿(ゆうしんでん)・霊の湯棟、南棟、玄関棟の4棟が国の重要文化財に指定された。

・1996年(平成8年)7月、振鷺閣から打ち鳴らされる刻太鼓(ときだいこ)が「残したい日本の音風景100選」に選ばれる。

・2007年(平成19年)3月、美しい日本の歴史的風土100選に松山城と共に選定された。 (略)

道後温泉本館を南西角から時計回りに1週(最後の写真は、湯神社付近の高台から)

道後商店街(どうごしょうてんがい)とは、愛媛県松山市にある商店街。

概要

伊予鉄道の市内電車の道後温泉駅前から道後温泉本館にかけてL字型のアーケードがあり、道の両側にはみやげ物店や飲食店など観光客向けの商店が建ち並んでいる。その数約65店舗。店舗の入れ替わりは多少あるものの、空き店舗が非常に少ない商店街で、空き地は全くない(2006年8月現在)。道幅はあまり広くなく、そのためもあって、浴衣姿の観光客が繰り出す夜8時前後には大変にぎわう。

道後温泉本館が明治時代に建てられ、その門前市的に発達してきた商店街であることから、明治のロマンを感じさせることを活性化の目標としており、愛称も「道後ハイカラ通り」としている。自称「日本一のおみやげ商店街」 (略)

「湯築城跡」を後にし、目と鼻の先にある「道後の温泉街」を大人散策。宿泊先である「道後温泉・八千代」は、食事なしプランでの宿泊であった為、夕食を頂戴出来そうなレストランを探しつつ、「道後の温泉街」を大人散策させて頂いた次第です。朝の段階では、あまり人影はありませんでしたが、上記の大人散策を終え再び「道後の温泉街」に来てみると、かなりの人の数。「やっぱり道後温泉は人気あるんだな…」と思いつつ、朝も拝見した「道後温泉本館」や「道後温泉別館 飛鳥乃温泉」、道後温泉駅近くにあった「坊ちゃん列車」・「坊っちゃんからくり時計・足湯・湯釜等がある放生園(小さな公園?)」等を改めて見学しましたが、やはり「道後温泉本館」は、「国の重要文化財に指定された建造物」だけあって「別格の佇まい」。思わずその周りを何週かしてしまい、建造物としての魅力を満喫した次第です。正直、内部にもお邪魔したと思ったのですが、それなりの距離の大人散策であった為、お腹も減っており、散策中に発見し狙いを定めた「伊予食堂 おとら」に参った感じでした(17:00ちょっと前に付き、まだ空いていませんでしたが、ほどなく目の前にある「坊っちゃんからくり時計」が動き出し(=17時)たので、それを少しだけ拝見し、1番乗りで「伊予食堂 おとら」に入店出来ました…)。

道後温泉街を大人散策!

【最後に(大人散策マップ by Google My Map も…)】

以上が、「本ブログ別記事で紹介しました『大人散策@松山城』に続いて実施した『萬翠荘・坂の上の雲ミュージアム・湯築城跡・道後温泉本館等を含む道後温泉街の大人散策情報』に付き、各施設の概要と共に共有」させて頂いた内容になります。

私達夫婦の感想としては、「萬翠荘」・「坂の上の雲ミュージアム」・「湯築城跡」・「道後温泉本館」とどれも魅力的で、「松山を満喫できる大満足の大人散策だった!」と言う感想を持ったのですが、皆様はどの様にお感じになられましたでしょうか? この「大人散策@松山」の後に、夕食で参った「伊予食堂 おとら」、翌日の『「湯神社」・「伊佐爾波神社」・「宝厳寺」・「石手寺」をと言った神社仏閣の大人散策』に関しても別記事で紹介しておりますので、併せてご参照頂けますと幸いです(更新中)。

尚、今回の「大人散策@松山」は、「香川・愛媛を巡る6泊7日の旅」の中の6日目に、「松山城」に続いて実行させて頂いた次第で、全体的な行程として、以下の記事も別記事で記載して折りますので、併せてご参照頂けますと幸いです(具体的な旅のスケジュールは「香川・愛媛を巡る6泊7日の旅」をご参照ください(旅全体のMapはこちら))。

【あわせてお読みいただきたい「香川・愛媛の旅シリーズ」関連記事…】