この孫子の言葉の意味は?

戦いは、多少荒削りでも“速さ”を優先すべきという教えです。

秀吉の中国大返しとの関係は?

秀吉は即断即決で動き、光秀に主導権を渡さず戦局を掌握しました。

なぜ長期戦は不利なの?

兵站・士気・同盟・敵対勢力の準備時間など不確定要素が増え、負ける可能性も生まれ、勝っても損が大きくなるためです。

秀吉の判断の優れた点は?

完璧さより“速さ”を優先し、状況を一気にひっくり返した点です。

現代ではどう応用できる?

重要局面ではスピードが競争優位を生む可能性があるという考え方に通じます。

【はじめに】

🔗 この記事は、「孫子の教え」に考察を加えた記事の1つです

▶︎【「孫子の教え一覧」(シリーズまとめ記事)】

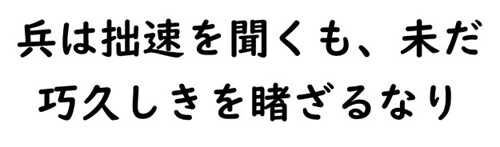

本日は、『「孫子」の中に出てくる言葉、「兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり」を、日本史上の実例を取り上げつつ考えてみたい』と思います(本ブログの別記事で、個人的に選んだ、「孫子の教え一覧」も記載していますので、併せてご参照ください)。

📚本記事で得られる情報📚

✅「兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり」の意味・メッセージの理解

✅この「孫子の教え」における具体的な 「日本史上の実例」を考察

現在の日本語に置き換えた際、表記の仕方や読み方に違いはあるようですが、皆様は、「兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり(=へい は せっそく を きくも、いまだ こう のひさしき を みざるなり)」って聞いた事ありますか? そもそも、”孫子”、なんてご存じですか? インターネットで調べると、様々な検索結果が出てくるはずですが…。

しかしながら、その言葉をどうとらえるかは、人それぞれ…。個人的には、「それが古典の良さ」だと思っており、私自身も若い頃から、孫子を何回も読み返し、それぞれの部分で、その時に応じた理解をしてきました。言い換えると、「自身の置かれている状況や考え方の変化によって、多少なりとも、理解が変わってくる」という事になるのですが…。つまり、「そこに書かれている文章その物は変わらずとも、多くの『示唆』を示してくれる」のが、「孫子」だと思う次第で、その「とらえ方」を共有するのは、それはそれで面白いと思っている次第です。

その為、本日は、この「兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり」という言葉を選択させて頂き、考察を加えたいと思った次第です(本ブログの別記事で、個人的に選んだ、「孫子の教え一覧」も記載していますので、併せてご参照ください)。すなわち、『孫子の中に出てくる言葉、「兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり」を、日本史上の実例を取り上げつつ考えてみたい』と思います。

【孫子の概要】

まずは、「孫子の概要」から抑えさせて頂こうと思います。私の世代の男性(1970年代前後の生まれ)の多くは、孫子を知っていらっしゃる方がほとんどだと思いますが、まずは基本に忠実に、”孫子” につき、Wikipedia の力を借り調べてみますと、以下の様にあります。

『孫子』(そんし)は、紀元前500年ごろの中国春秋時代の軍事思想家孫武の作とされる兵法書。武経七書の一つ。古今東西の兵法書のうち最も著名なものの一つである。紀元前5世紀中頃から紀元前4世紀中頃あたりに成立したと推定されている (略)

https://ja.wikipedia.org/wiki/孫子_(書物)

つまり、簡単に理解すると、「2500年も前の兵法書」で、「古典の中の古典」と言う事でしょうか? 勿論、現代版のものしか、私には読む事は出来ませんが、「端的でシンプルな文章は、読む側の状況に応じて、理解でき、自身の考えを巡らせる為のベースとなる、原理原則が書かれた書物」、と言った認識を個人的に持っている次第です。

本ブログ別記事では、他の「孫子の教え」につき、「サマリ的に一覧でも記載」しておりますし、「それぞれの “教え” を一歩深堀して記載」もしておりますので、宜しければ、是非ご参照ください!

①「兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり」、②「風林火山」、③「迂直の計」、④「百戦百勝は善の善なるものにあらず」、⑤「彼を知り己を知れば百戦して殆うからず」、⑥「人を致して人に致されず」、⑦「囲師には必ずかく」、⑧「正を以って合し、奇を以って勝つ」、⑨「勝兵は鎰を以て銖を称るがごとく」、⑩「先ずその愛する所を奪わば、即ち聴かん」、⑪「善く戦う者は、これを勢に求めて、人に責めず」、⑫「呉越同舟」、⑬「軍を縻す」、⑭「兵を形すの極は無形に至る」、⑮「死地に陥れて然る後に生く」、⑯「君命に受けざる所あり」、⑰「爵禄百金を愛んで敵の情を知らざる者は不仁の至りなり」

【「兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり」のメッセージは?】

そんな「孫子」の中で、今回選んだ、文章・フレーズは、「兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり」。そのままに、直訳的に(個人的ですが)理解すると、「戦は長期戦を想定するよりも、なるべく短期決戦を想定し、迅速に行動すべし」と言った感じでしょうか。もう少し、個人的な見解を踏まえるなら、「ダラダラ考え行動しないで、決める時には、スパッと決め、素早く行動する」と言った様にも、捉えられる認識をしております。

【「兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり」の日本史における実例は?(「中国大返し」と「美濃大返し」)】

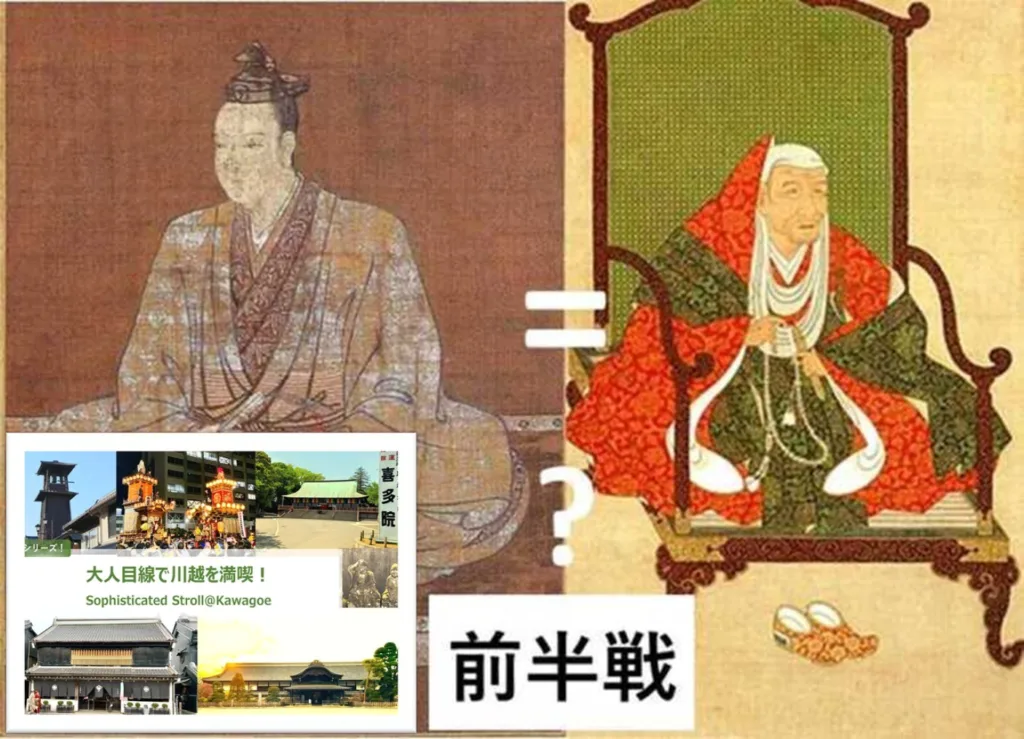

では、この「兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり」に関する上記の理解をベースに、「日本の歴史上の事象」で、「何かあったかなー?」と考えた時に、最も最初に思い浮かんだのが、『秀吉の「中国大返し」』。念の為、再度 Wikipedia の力を借り、「中国大返し」を調べてみますと以下の様にあります。

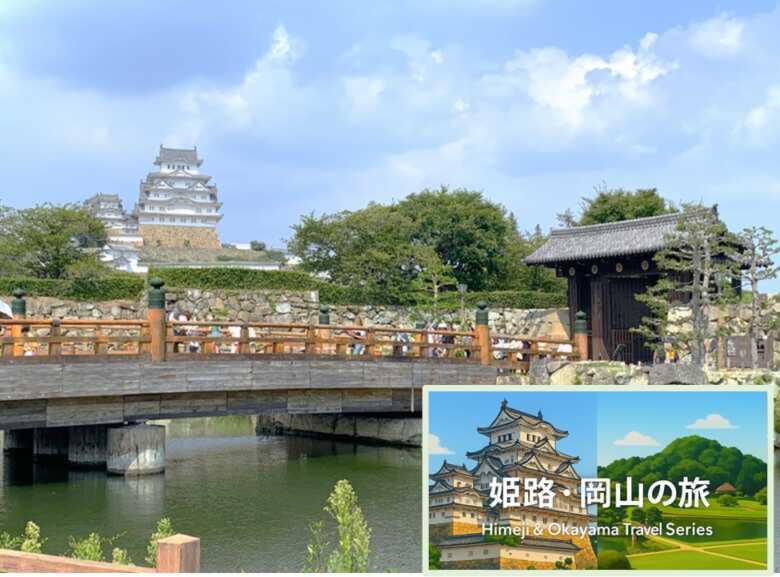

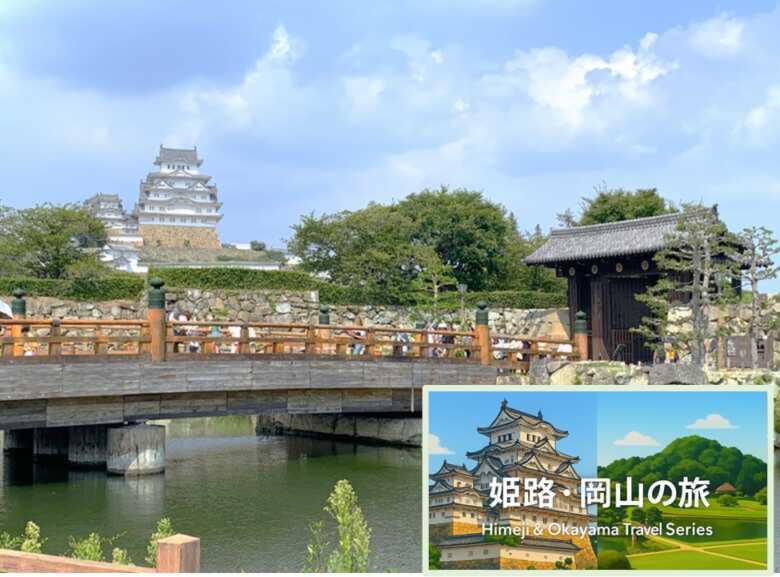

中国大返し(ちゅうごくおおがえし)は、天正10年6月(西暦1582年6月-7月)、備中高松城の戦いにあった羽柴秀吉が主君織田信長の本能寺の変での自害を知った後、速やかに毛利氏との講和を取りまとめ、主君の仇明智光秀を討つため京に向けて全軍を取って返した約10日間にわたる軍団大移動のこと。備中高松城(岡山県岡山市北区)から山城山崎(京都府乙訓郡大山崎町)までの約230 km を踏破した、日本史上屈指の大強行軍として知られる。この行軍の後、秀吉は摂津・山城国境付近の山崎の戦いにおいて明智光秀の軍を撃破した (略)

https://ja.wikipedia.org/wiki/中国大返し

現代とは違い「移動手段は人力だった時代に、10日で 230㎞ と言う距離を、数万にのぼる軍隊が移動した」と言う事です。信長が、光秀に討たれたと言われる「本能寺の変」が起こったのは、甲州征伐後(武田家最後の居城・新府城、菩提寺の恵林寺は別記事で紹介中)の、間もない天正10(1582年)年6月2日。また、山崎の合戦(天王山については、別記事で紹介中)のあった6月13日には、明智光秀は、命を落としていたようですので「大きな政変が、10日ちょっとで、決着がついた」と言う事と理解しています。現代風に考えると、「10時間ちょっとの半日位で、本能寺の変から山崎の合戦のまで、決着がついてしまった…」といったような感じではないでしょうか?

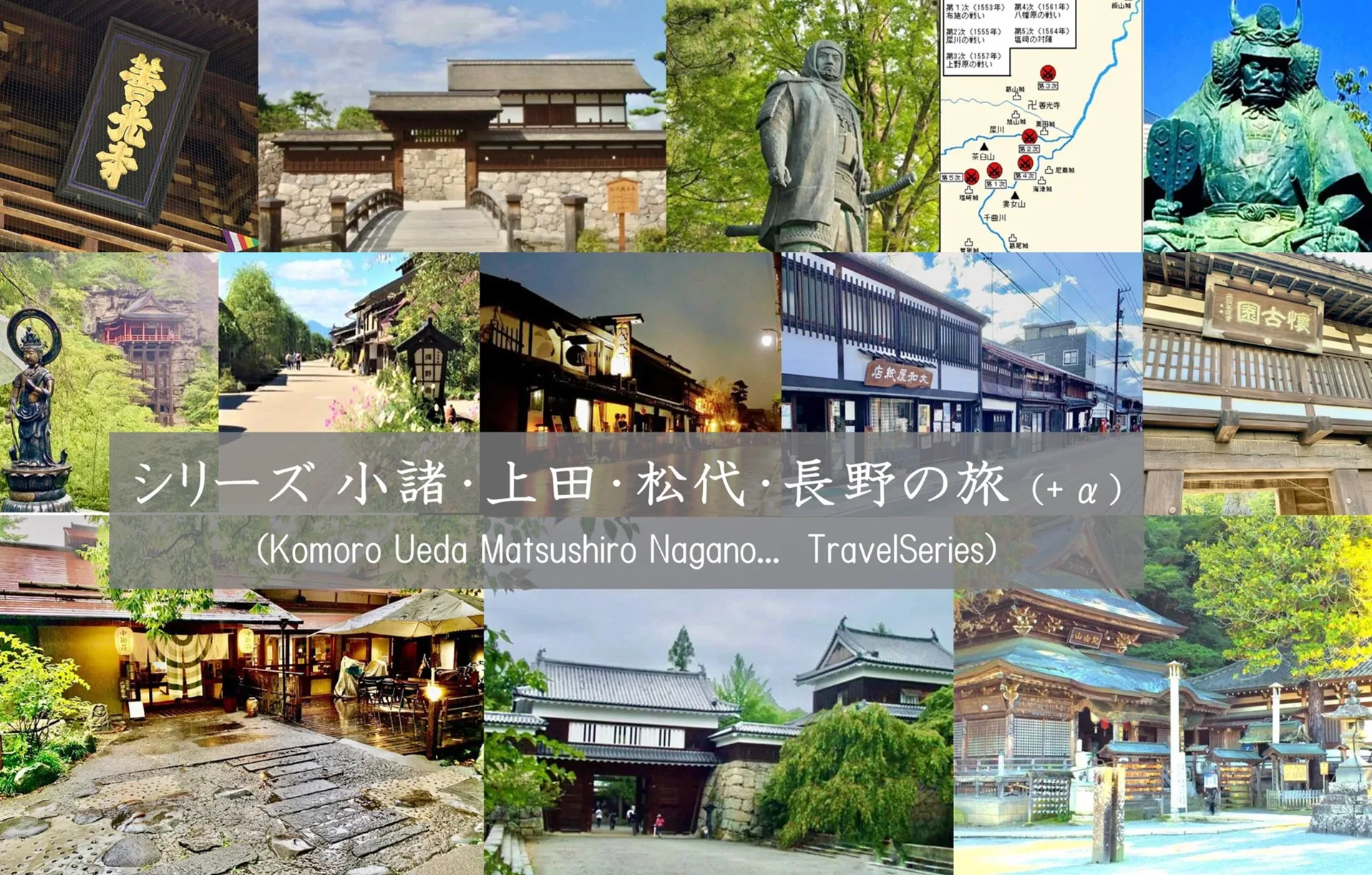

また秀吉は、上記、山崎の合戦後に起こった「賤ケ岳の戦い」でも「美濃大返し」と言われる「拙速な軍行」を行っています。こちらもWikipedia の記載を確認すると以下の様にあります。

美濃大返し(みのおおがえし)は、賤ヶ岳の戦いの際に羽柴秀吉が美濃国大垣(岐阜県大垣市)から近江国木之本(滋賀県長浜市木之本町)までの13里(約52km)の道のりを5時間でかけぬけた大掛かりな軍団移動のことをいう (略)

https://ja.wikipedia.org/wiki/美濃大返し

ご承知の通り、『この戦いで秀吉は、柴田氏を滅ぼし、実質的に織田家中を手中に治め、その後は、家康(家康関連では、江戸城・浜松城・久能山東照宮・日光東照宮・関ヶ原合戦等を別記事で紹介しています)との対立(小牧・長久手の戦い)、北条攻め(小田原征伐)と続き、天下人になっていく訳』です(小田原城も別記事で紹介しています)。言い換えると、「『兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり』の例として取り上げた『中国大返し』&『美濃大返し』を、自身の人生における勝負所で実行した『秀吉』は、『天下人』になって行った…」という事になると言った理解になった訳です…。

【最後に:「兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり」から何を学ぶ?】

以上が、『孫子の中に出てくる言葉、「兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり」を、日本史上の実例を取り上げつつ考えてみた』内容になります。

上記2つ;『中国大返し』&『美濃大返し』といった「秀吉における『兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり」の例」として記載いたしましたが、皆様はどの様に感じられましたでしょうか? 個人的には、「けっこう無茶させるなー」と思った部分もありますが、『秀吉としては、「ここが勝負所」と思ったらからこそ、多少無茶でも、多少準備が出来ていなくても、拙速な行動に出た』と言う事だと思った次第ですが…。

一方で、自身の事に置き換えるなら、『一歩間違えれば、「早とちり」、「焦り」、「準備不足」等の避難を浴びるかもしれないが、「ここが勝負所と思ったなら、多少無茶でも拙速に行動すべし!」と言う心持で、仕事に取り組んだ事』を思います…。勿論、秀吉ではないので、後で非難をよく浴びましたが…。つまり、「ここが勝負所」と認識する力や、「本当に勝負する時に『周囲から協力を得られるだけの人間力』」と言ったものが、同時に必要なのでしょうが、こらと同様に「勝負する時に拙速に行動できる力」も必要だと改めて思った次第です(もう、色々と遅いかもしれませんし、自身にはそこまでの人間力が無かったという事です…)。

皆さまにも、皆さまが置かれた状況があると思いますが、上記ににも記載した通り、「孫子と言う古典」は、「端的でシンプルな文章が、読む側の状況に応じて、理解でき、自身の考えを巡らせる為のベースとなる、原理原則が書かれた書物」だと思いますので、読んだことがある人には、今一度読み直してみてはいかがでしょうか? また、読んだ事の無い方は、是非一度読んでみては、いかがでしょうか?

【あわせてお読み頂きたい! 関連記事…】

尚、本ブログ別記事では、他の「孫子の教え」につき、「サマリ的に一覧でも記載」しておりますし、「それぞれの “教え” を一歩深堀して記載」もしておりますので、宜しければ、是非ご参照ください!