鎌倉街道上道とは?

鎌倉時代の主要軍事・交通路で、現在も道標・言い伝え等に痕跡が残ります。

今回の見どころは?

街道沿いに残る、馬頭観音、道標、寺社などで、その歴史と共に楽しめます。

歩く距離は?

約8〜12kmで、3〜4時間ほどが目安です。

地形の魅力は?

河岸段丘や台地の縁など、街道と地形の関係を体感できます。

アクセスは?

智光山公園へは狭山市駅・入間市駅からバスで行きスタート、ゴールは所沢駅近辺で、本記事は想定しております。

こちらのページでは、「川越近辺と限定的なエリアですが『鎌倉街道の上道』における具体的な大人散策情報(智光山公園・バス停~西武(新宿/池袋)線・所沢駅間)を共有」させて頂こうと思います。

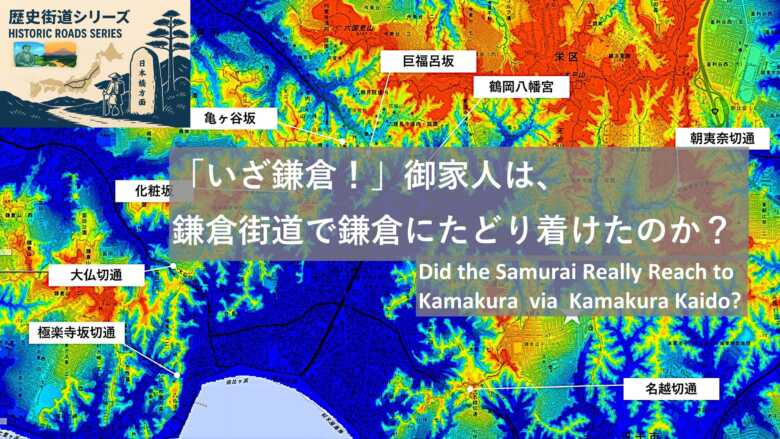

あちらこちらで目にしたり、耳にしたりする鎌倉街道ですが、この上道は、「神奈川県の鎌倉から群馬県の高崎を結ぶ古道」と言われているようで、現代では、中々その痕跡を見つける事が難しい場所も多々ある様です。本来は、鎌倉から高崎まで大人散策/ポタリングさせて頂くべきかもしれませんが、体力的・時間的事情もありますし、自転車(ポタリング)では石碑等を見過ごす可能性もあるので、まずは私達夫婦の住まう川越近辺からこの痕跡を、徒歩(散策)で、たどってみる事にしました。

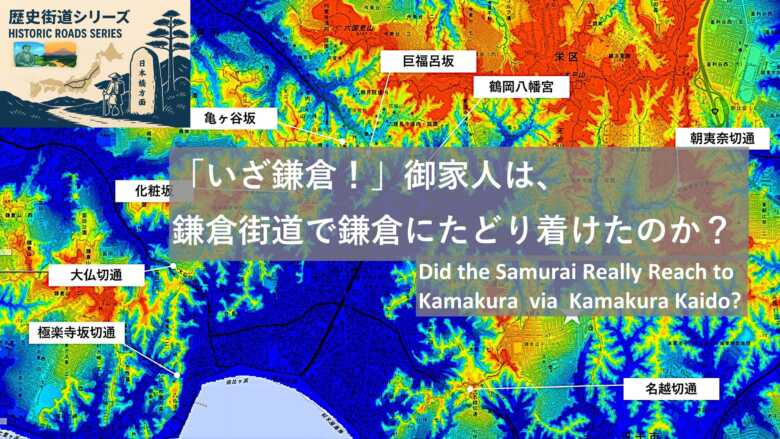

(別ページにて、①「鎌倉」ってどんな都市?その歴史は?、②鎌倉を満喫する2泊3派の旅(プラスα)、③鶴岡八幡宮の大人散策情報、④鎌倉五山筆頭・建長寺の大人散策情報、⑤鎌倉大仏で有名な高徳院の大人散策情報、⑥長谷観音・あじさいで有名な長谷寺の大人散策情報、⑦鎌倉宮/永福寺跡の大人散策、⑧鎌倉七口・鎌倉の切通しを大人散策と言った内容の記事も記載して折りますので、併せてご参照頂けますと幸いです…)

そのスコープとさせて頂いたのは、西武線の所沢駅近辺~東武東上線の武蔵嵐山駅。とは言っても、所沢駅から武蔵嵐山駅は、普通に歩いても、35㎞~40㎞程ある様です。近辺の史跡等、見所もあるので、それらを含めて大人散策すると、更にそれ以上になると思い、1日で行くのはかなり無理のある行程だと推察し、分割作戦を取る事にしました。

ただ街道を歩くだけでなく、いい大人が、史跡巡り等も含め、楽しみながら大人散策できる事と交通(移動)の効率性を想定し、4つに分割しました。その内容は、

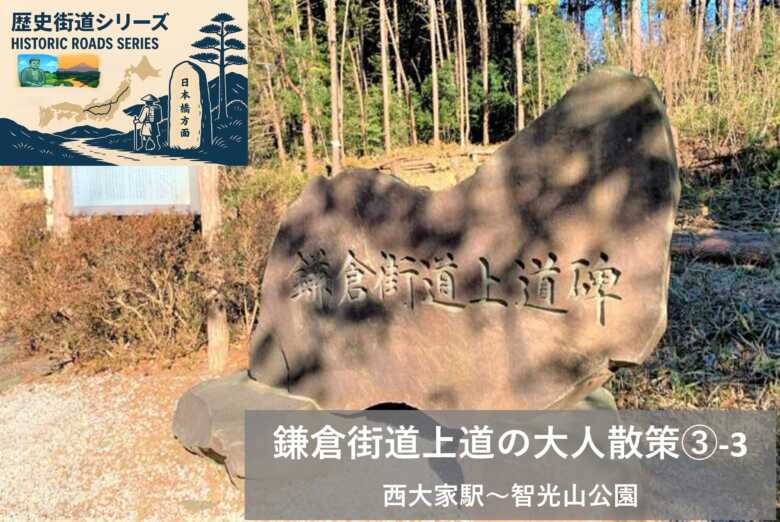

の4分割です。途中電車では、上記以外の駅で、川越線の武蔵高萩駅、西武新宿線の狭山市駅等もありますので、川越や高麗・高麗川近辺、日光脇往還(八王子~日光)の杉並木等の周辺散策も考え、更に分割しても良いと思いますし、自転車(ポタリング)であれば、①+②や③+④と統合しても良いと思いますが、今回は、①~④で分割した、④智光山公園公園・バス停~西武(新宿/池袋)線・所沢駅(鎌倉街道だけを進めば、13‐14㎞程度)、につき下記にコースをとその風景を記載します。是非、皆様の大人散策の企画の参考になれば幸いです(別記事で、①東武東上線・武蔵嵐山駅~鳩山の大橋バス停、②鳩山の大橋バス停~東武越生線・西大家駅、③東武越生線・西大家駅~智光山公園バス停についても紹介しています)。

【鎌倉街道上道を大人散策(④智光山公園公園・バス停~西武(新宿/池袋)線・所沢駅)】

①智光山公園

今回のスタートポイントは、智光山公園です。狭山市駅からバスでのアクセスが良いと思います。同時に「③東武越生線・西大家駅~智光山公園バス停」の記事でも紹介させて頂きましたし、智光山公園の散策情報でも記載させて頂きましたが、所沢駅から本大人散策を開始し、この智光山公園をゴールにすると(こちらで紹介するコース/ルートを反対に進むと)、近くにあるサイボクハムで、温泉と食材調達を最後に出来るので、その選択肢も是非考慮に入れて頂ければと思います。

ちなみに、この智光山公園の東側には、河越夜戦の際に、上杉憲政が陣取ったと伝わる「城山砦」があります。この鎌倉街道を居城の群馬県藤岡市・平井城から進むのであれば、理にかなった場所に城山砦がある事、理解できると思います。

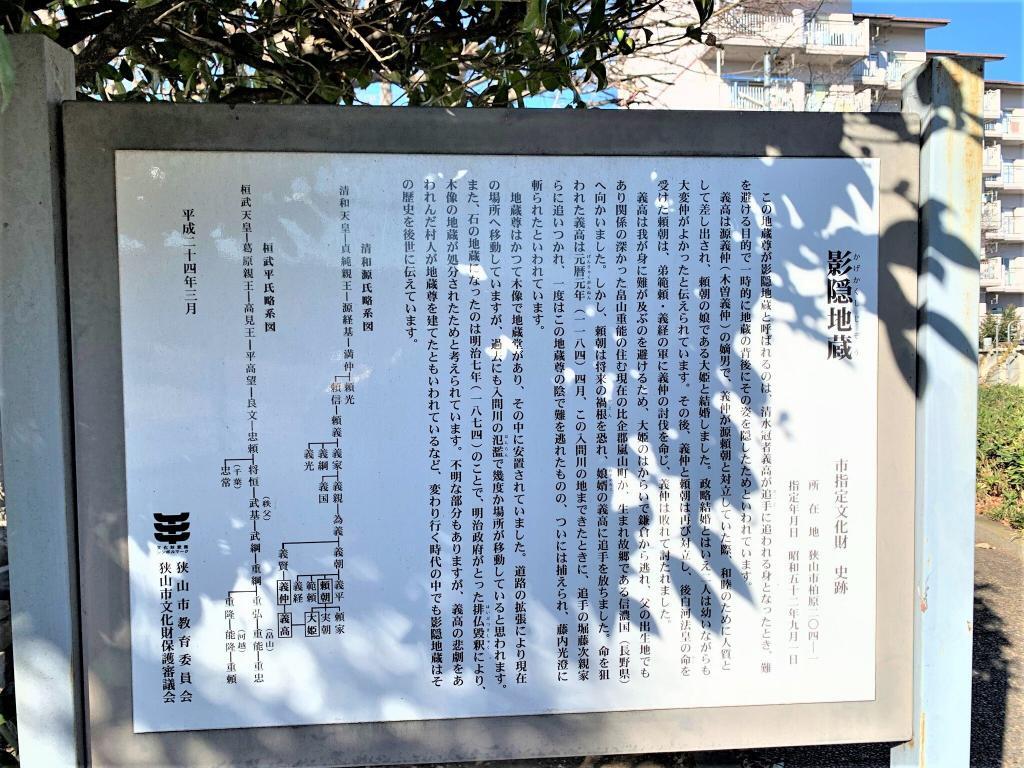

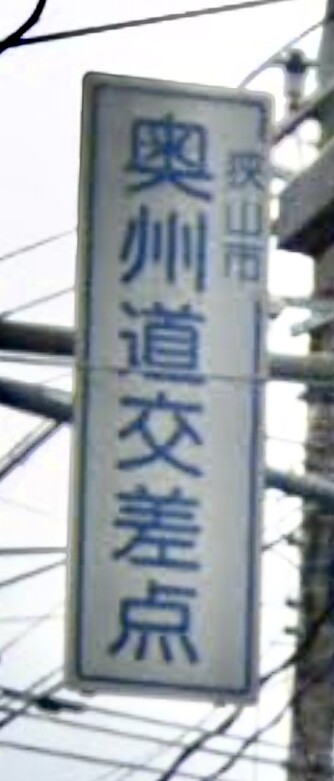

②信濃坂・影隠地蔵・鎌倉街道の説明文・奥州道交差点

智光山公園を出発し、1㎞ちょっと進むと入間川の河岸段丘だと思いますが、長くて急な下りの坂道が出てきます。ここが信濃坂です。その信濃坂を下ると影隠地蔵と鎌倉街道説明文の看板、信濃坂の道しるべが出てきます。本ブログ別記事の”入間・狭山の散策スポット”でも、ご紹介致しましたが、この影隠地蔵の由来は、狭山市のホームページによると、以下の様にあります。

”(略)源義仲の嫡男で頼朝の娘婿となった清水冠者義高が、実父の死をきっかけに頼朝から追われる身となったとき、難を避ける目的で一時的に地蔵の背後にその姿を隠したためといわれています(略)”

https://www.city.sayama.saitama.jp/manabu/dentou/siteibunkazai/kagekakusijizou.html

また、その目の前の交差点は「奥州道」と言う名の交差点です。つまり、「逆方向から『鎌倉街道』を進むと、『奥州道』の交差点を超えた先に『信濃坂』がある…」と言った具合で、「いったいこの道は何処に行くのか?」と思わずツッコミたくなるポイントです。また同時に、鎌倉時代の悲劇を歴史として考えてしまうポイントでもありますので、皆様もそれぞれの思いにふけってみて頂ければと思います…。

③入間川・八丁の渡し

現在では、何処に「八丁の渡し」があったか、不明の様で、狭山市のホームページによると、以下の様にあります。

”この八丁の渡しは、市内に2ケ所あるとされています。その1つは、子ノ神さまを下り、本富士見橋周辺の中島辺りだとか、もう1つは奥富の前田、入間川堤防に建つ九頭龍大権現の石仏辺りから柏原へ渡る浅瀬です”、

https://www.city.sayama.saitama.jp/manabu/dentou/minwa_densyo/irumagawa_chiku/den-hattyounowatasi.html

個人的には、新富士見橋と昭代橋の間辺りが、鎌倉街道を直線的に結ぶことが出来るラインなので、この辺りなのでないかと思った次第ですが…)。以下の地図は、鎌倉街道の延長線と勝手に思う、入間川を左岸と右岸のMapです。ちなみに九頭竜大権現は、別記事でも紹介しています。

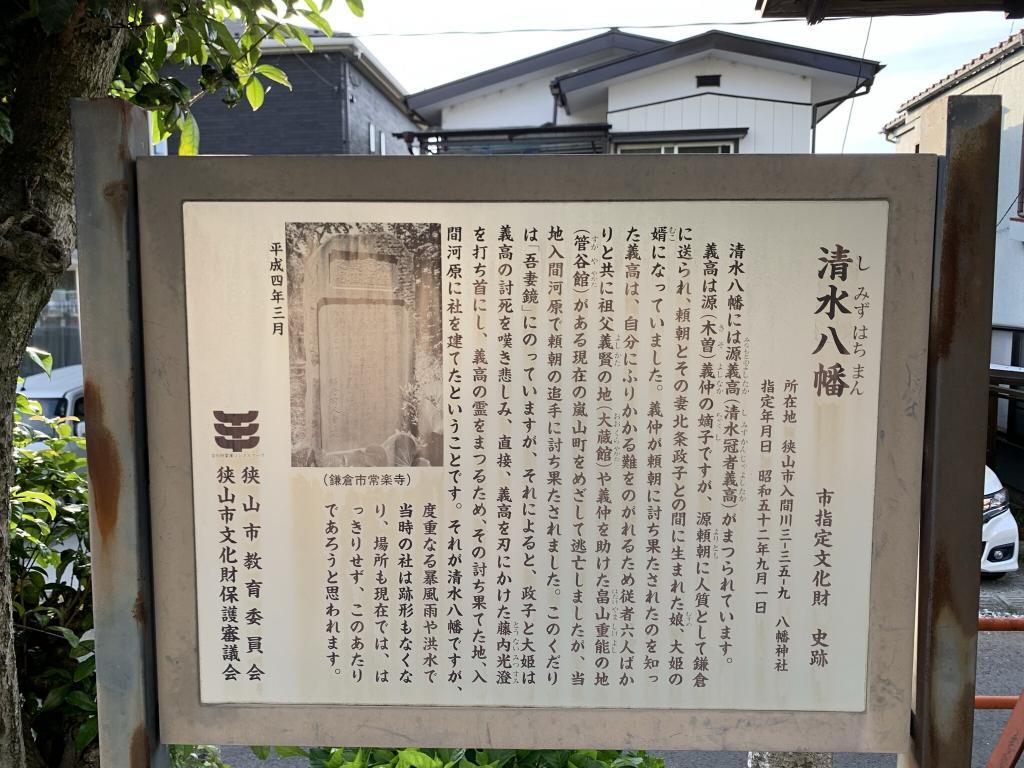

④清水八幡

上記、影隠地蔵のパートでも紹介しました、源義高に関連するお社です。狭山市のホームページによると、以下の様にあります。

”入間川3丁目にある清水八幡は、清水冠者義高(しみずのかじゃよしたか)を祭神とする神社です。ここに同社があるのは、元暦元年(1184)4月、源頼朝みなもとのよりともが放った追手により「入間河原いるまがわら」で討たれた義高の死を悲しんだ入間川の里人が、その遺骸いがいを埋めて墓を築いたためです。(略)

入間川3丁目の八幡神社所蔵の『八幡神社縁起』によると、義高の死を哀れんだ北条政子ほうじょうまさこが手厚く保護したためで、立派な社殿が築かれましたが、応永9年(1402)に起こった入間川の洪水ですべてが押し流されてしまい、その後は成円寺じょうえんじ(江戸時代まで旧中央公民館の場所にあった寺院)に移されたとあります。” (略)

https://www.city.sayama.saitama.jp/manabu/dentou/siteibunkazai/simizuhatiman.html

鎌倉街道は、「鎌倉時代の源氏一族に大きく関連する古道」なんだと改めて思った次第です。

⑤徳林寺

上記、勝手に八丁の渡しの場所と推察した道を、狭山市方面に向かって坂を登り始めると、左側に徳林寺が出てきます。狭山市のホームページによると、以下の様にあります。

”創立年代は、はっきりしませんが、(略)開山一樹存松は天文2年(1533年)に入寂しており、永正乃至享禄(1504年~1532年)頃の創立と考えられます。(略) 新田義貞、足利基氏らの滞陣の跡であるとの伝承もあります。また、武蔵野33観音霊場の第17番札所でもあります。(略)”

https://www.city.sayama.saitama.jp/manabu/dentou/bukkaku/irumagawa_chiku/tokurinji.html

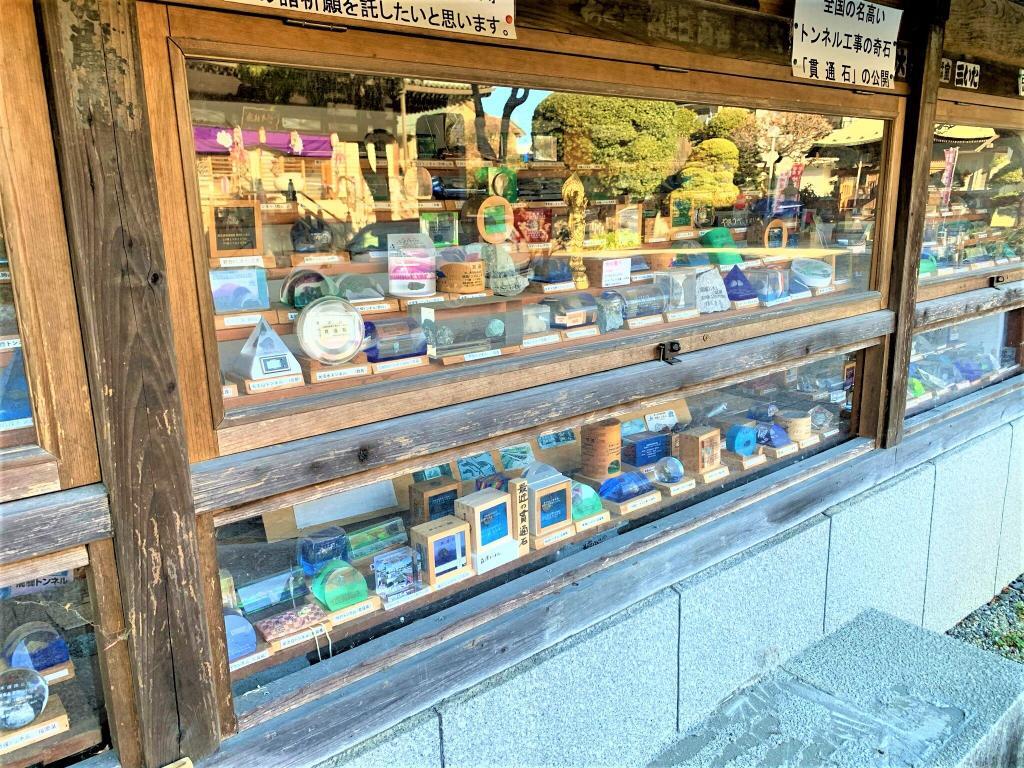

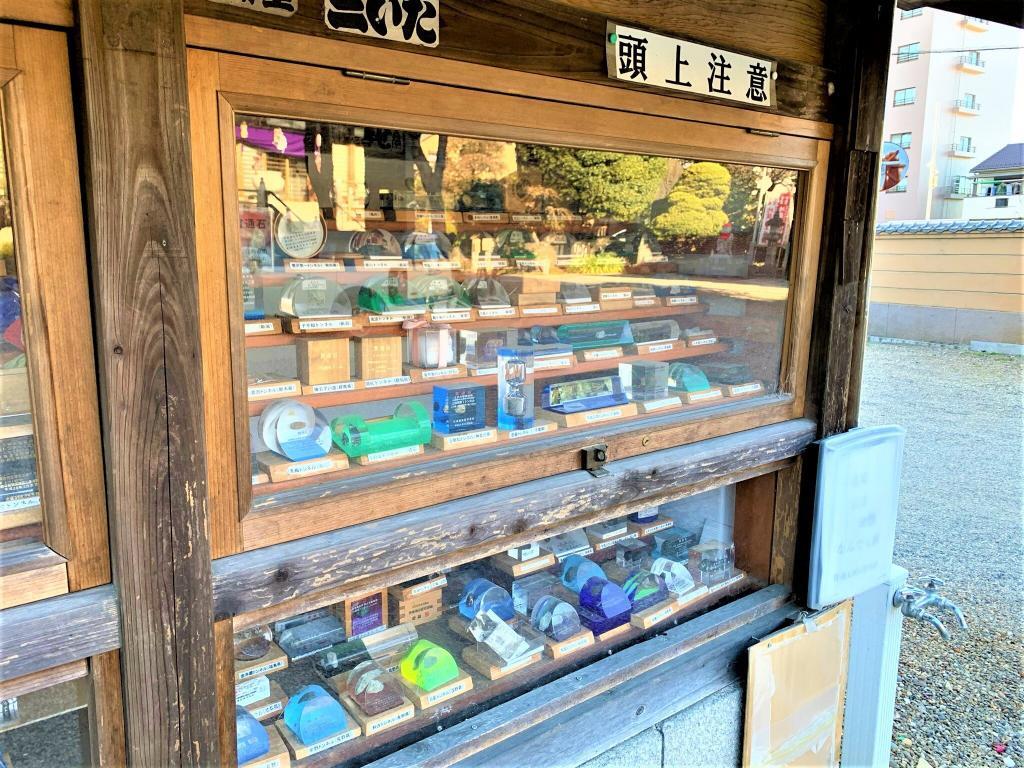

「新田義貞、足利基氏らの滞陣の跡」とも言われるこちらのお寺、大きくて立派なお寺なのですが、同時に面白い展示物が境内にあります。それは、日本各地の ”トンネルの貫通石” です。理由は正直わかりませんが、展示の張り紙には、”願いを貫く” と書いてありました…。

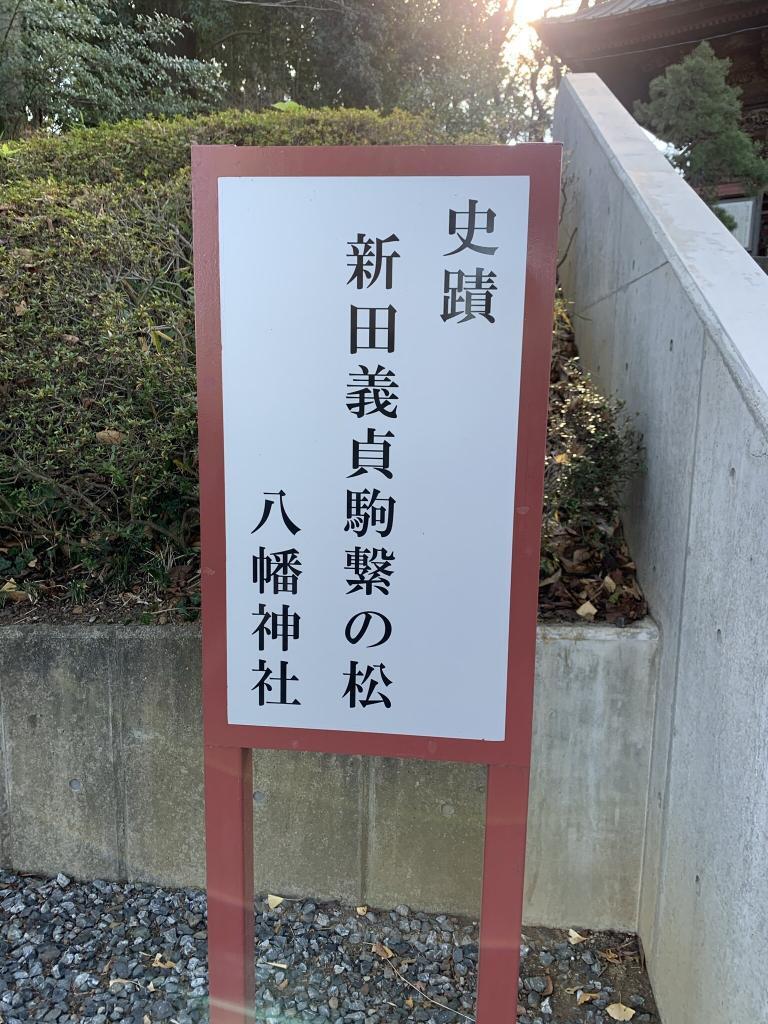

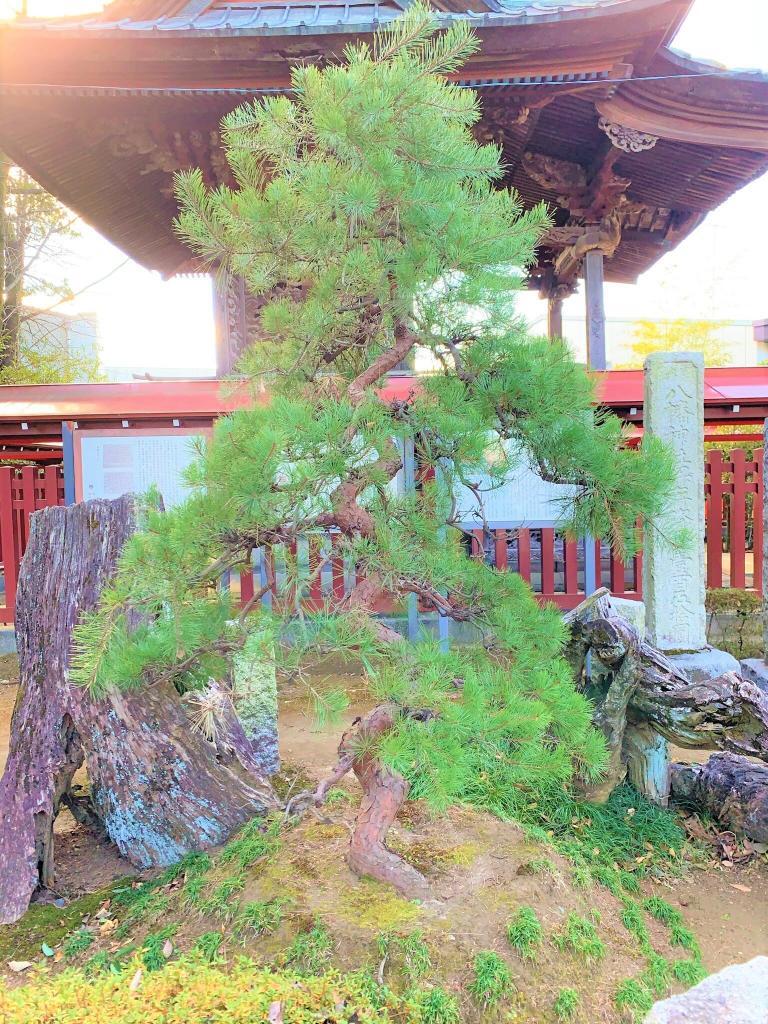

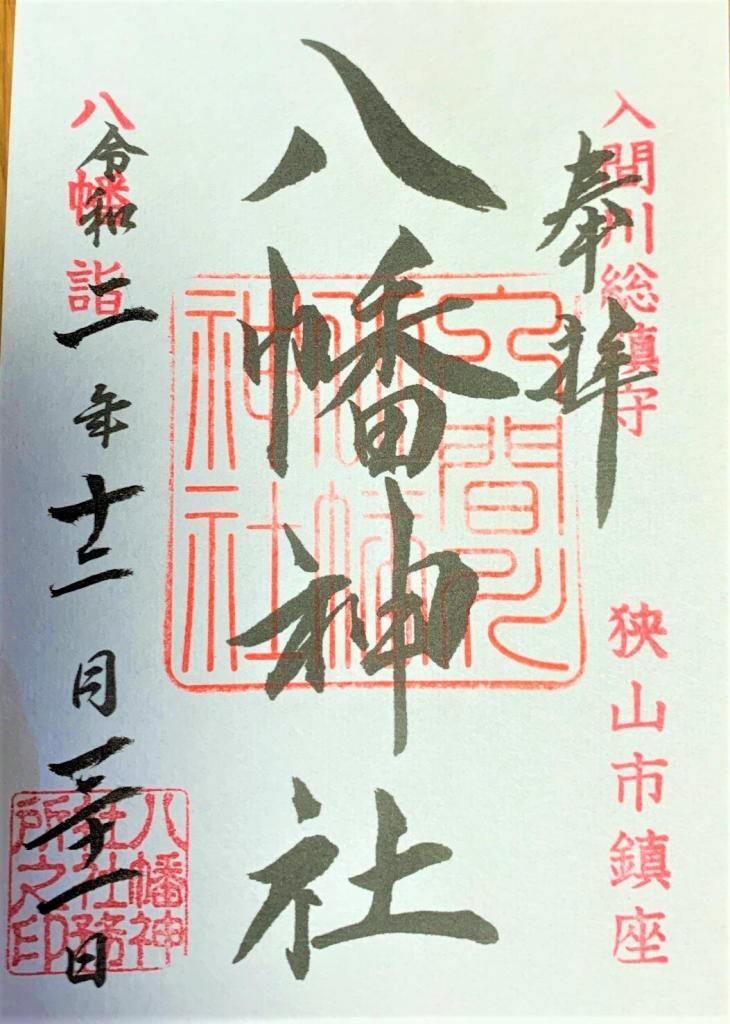

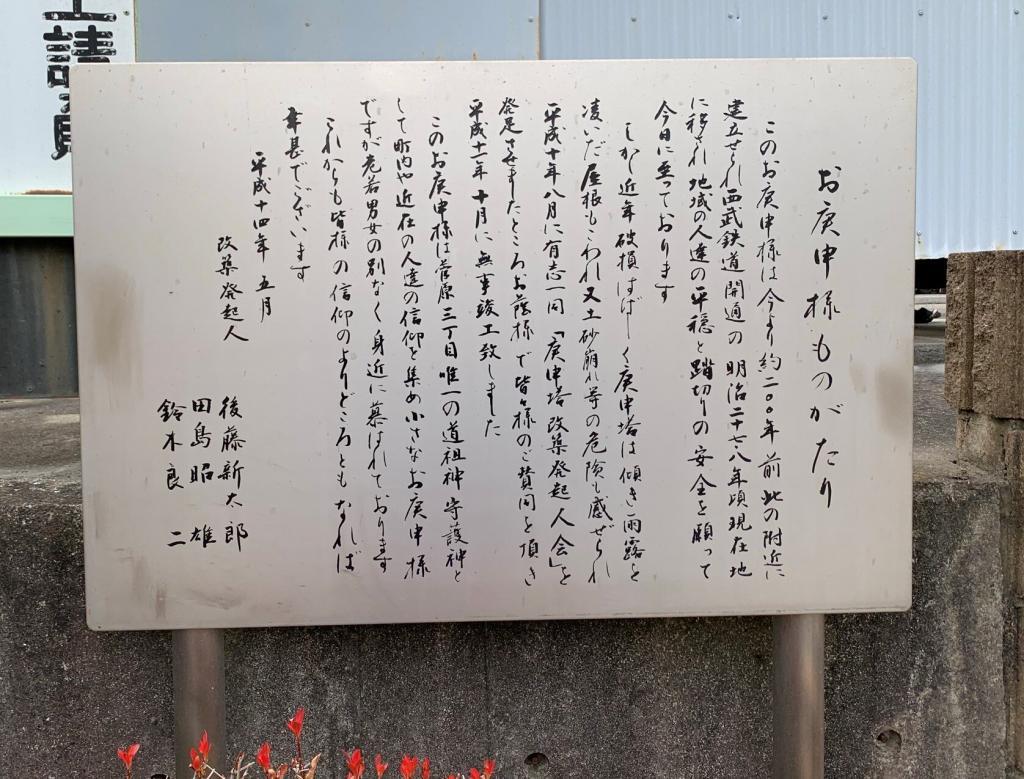

⑥狭山八幡神社

徳林寺から南に数百メートルの場所にある神社で、こちらも中々立派です。先に触れました「信濃坂で入間川の河岸段丘を下り、ここ狭山八幡神社で、反対側の入間川の河岸段丘を登った」と言った場所で、本殿脇からの眺めは非常に素晴らしいものです。

同時に、本殿の彫刻は素晴らしく必見です。傍らには、「新田義貞駒繋の松」と表札があり、真新しいですが、渦を巻いた「龍の様な松」があります。勿論当時の松でない事は明らかですが、新田氏の痕跡が、この地に語り継がれていると言う事は、鎌倉街道ならではないかと思った次第です(入間川の下流、川越の的場付近にも「的場八景」の一つとして「駒形の一本松」という新田義貞に関連するスポットがありますが…)。

⑦庚申塔・道々の馬頭観音/石像

狭山八幡神社を出て、西武新宿線を超え、市街地を歩くのですが、その西武新宿線を渡る直前に、庚申塔があります。その線路を渡り、直線の市街地を歩いていくと、中々古道の痕跡を見つけられませんが、道々には、馬頭観音・石像等が見られます。

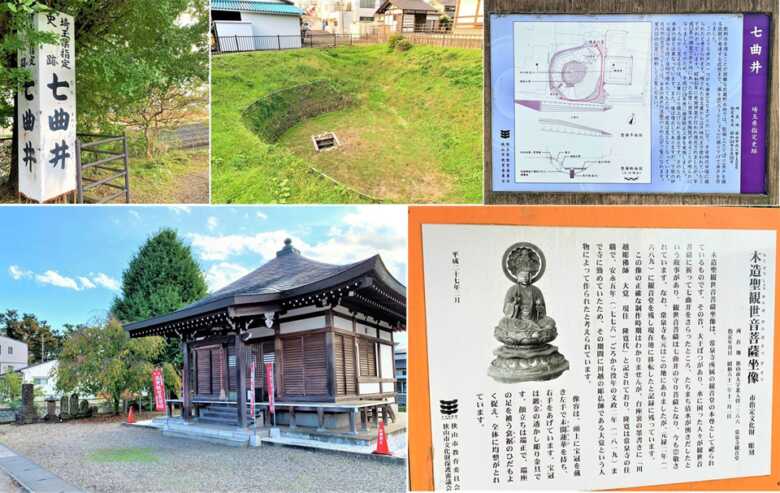

⑧七曲井・常泉寺観音堂

本ブログの別記事でも紹介しましたが、『「七曲井」は「古代の井戸」』だそうです。すり鉢のような形に堀ったその下に井戸があります。狭山市のホームページによると、また常泉寺観音堂も狭山市のホームページの力を借りますと、以下の様にあります。

”(略)創立年紀は不詳ですが、建仁2年(1202年)9月創立という言い伝えが残っています。(略)

むかし武蔵野は乾燥しやすい地で、水脈が深く数十丈という深さに至らないと水を得ることが出来ませんでした。文保2年(1318年)の大干ばつの時、地域の人々が観音様に祈り、古井戸を浚さらうと清水がコンコンと湧いてきたそうです。このことによって観音様は、一層大切に崇敬されたとのことです”

https://www.city.sayama.saitama.jp/manabu/dentou/siteibunkazai/nanamagari.html、https://www.city.sayama.saitama.jp/manabu/dentou/bukkaku/iriso_chiku/jousenjikannondou.html

人間水がないと生きていけないので、地元の方によって守り続けられてきた物だと思うと、感慨深いものがあります。

⑨入間野神社

上記、七曲井・常泉寺観音堂から、不老川を渡ったところにあります。こちらも狭山市のホームページにによると、以下の様にあります。

”建久2年(1191)の鎮座と伝えられ、当社奉斎の神像には、天正6年(1578)卯月と記されています(略)”

https://www.city.sayama.saitama.jp/manabu/dentou/jinjya/iriso_chiku/irumanojinjya.html

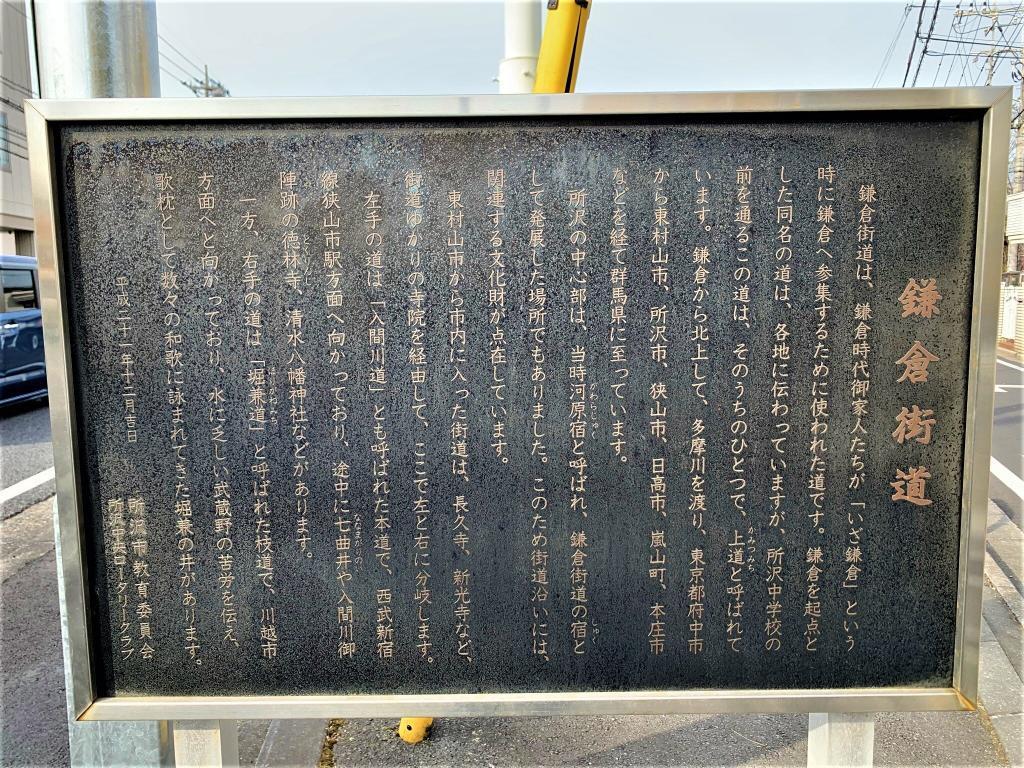

故に、上記の常泉寺観音堂とほぼ同時期に開かれた神社との事の様です。入口には、鎌倉街道の説明看板もあり、神社が開かれた時代を考えると、鎌倉街道との関りが深いんだろうと、勝手な妄想をしてしまいます。

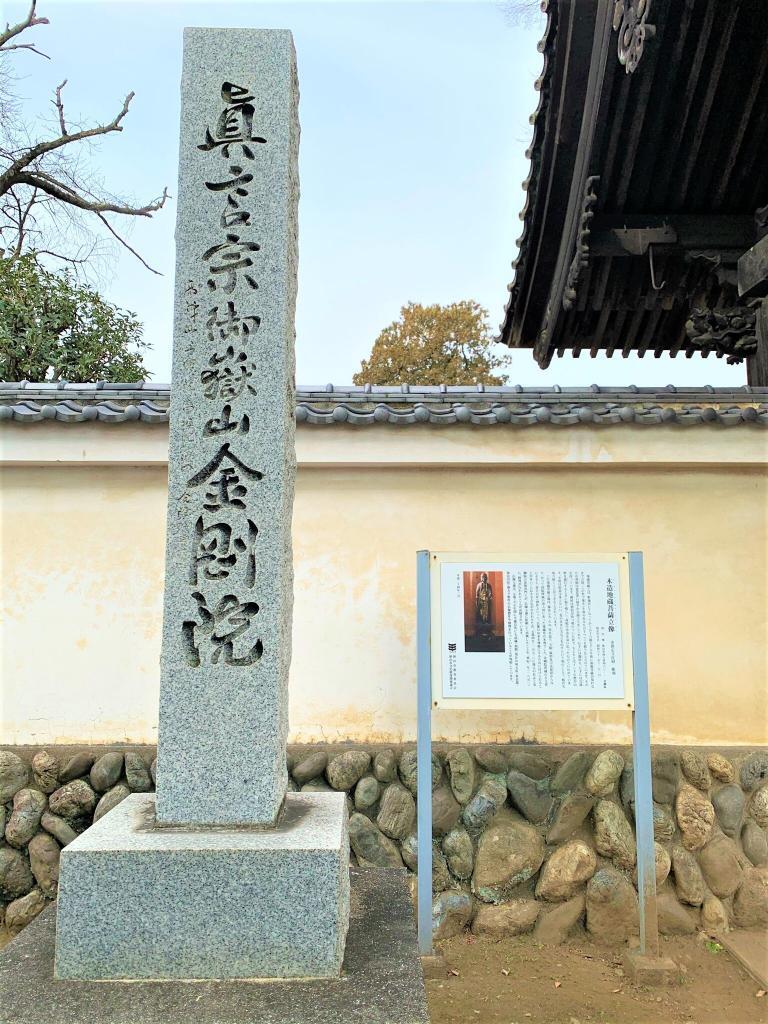

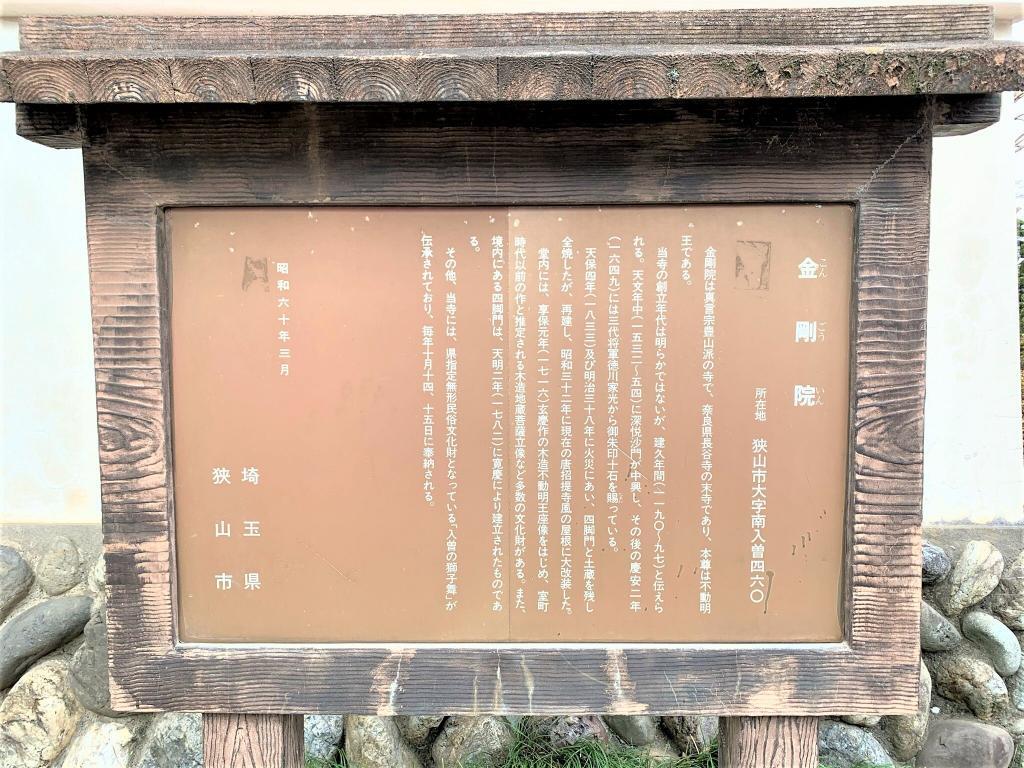

⑩金剛院

入間野神社を更に南に進むと、最初の交差点の脇に「金剛院」が出てきます。「こちらの寺院もまさか?」と思って、狭山市のホームページを調べてみますと(https://www.city.sayama.saitama.jp/manabu/dentou/bukkaku/iriso_chiku/kongouin.html)、”創立年代は不詳”、とありました。

しかし、実際に散策中に撮影した、入口にあった説明看板を拝見すると、”当寺の創建年代は明らかでないが、建久年間(1190~97年)と伝えられる”、とありました。やはり、この年代から想像すると、こちら金剛院も、常泉寺観音堂・入間野神社同様、鎌倉街道と関りが深い寺院であろうと、思いにふけってしまった次第です。

⑪堀兼道との追分

金剛院を出てからは、しばらく鎌倉街道の痕跡らしきものを見つける事は出来ませんでした。ただ、畑(普通の畑や茶畑)が続き、水田が見当たらない事から、上記、七曲井で引用させて頂いた通りの「乾燥した土地」であった事が容易に想像できる景色があちこちで見られます。

ここまで、西武新宿線を右手に見ながら進んできましたが、所沢市に入ってすぐ、その線路を渡り、今度は、左手に線路を見る事になります。西武新宿線が目指すは新宿。鎌倉街道が目指すは(手前に国分寺・府中等がありますが)鎌倉なので、「線路と一般の道と違いはあれど、ここがある意味「追分」か…」なんて思いながら歩を進めました。

その勝手に思い込んだ追分から、2-3㎞程で「堀兼道との追分」が出てきます。ここにある説明の看板には、「鎌倉街道の”枝道”=堀兼道」とあります。この先には、別記事で紹介しております「堀兼の井」もありますが、それを更に川越方面に延ばすと、東山道武蔵路の駅ではないか(「的場八景」の1つとも…)と言われている「若宮八幡神社(川越市的場)」や、鎌倉街道(上道ではなく)との伝承が残る川越・坂戸のエリアに向かっており、東山道武蔵路とも言われている道の様です。

専門的な事は勿論わかりませんが、もしこの堀兼道が東山道武蔵路だったとすると、「鎌倉街道が出来る前は、こっちの堀兼道が本道だった?」とんて思ったりしました。こちらの堀兼道は、別記事で、大人散策情報をご紹介させて頂いて折りますので、併せてご参照頂ければ幸いです。

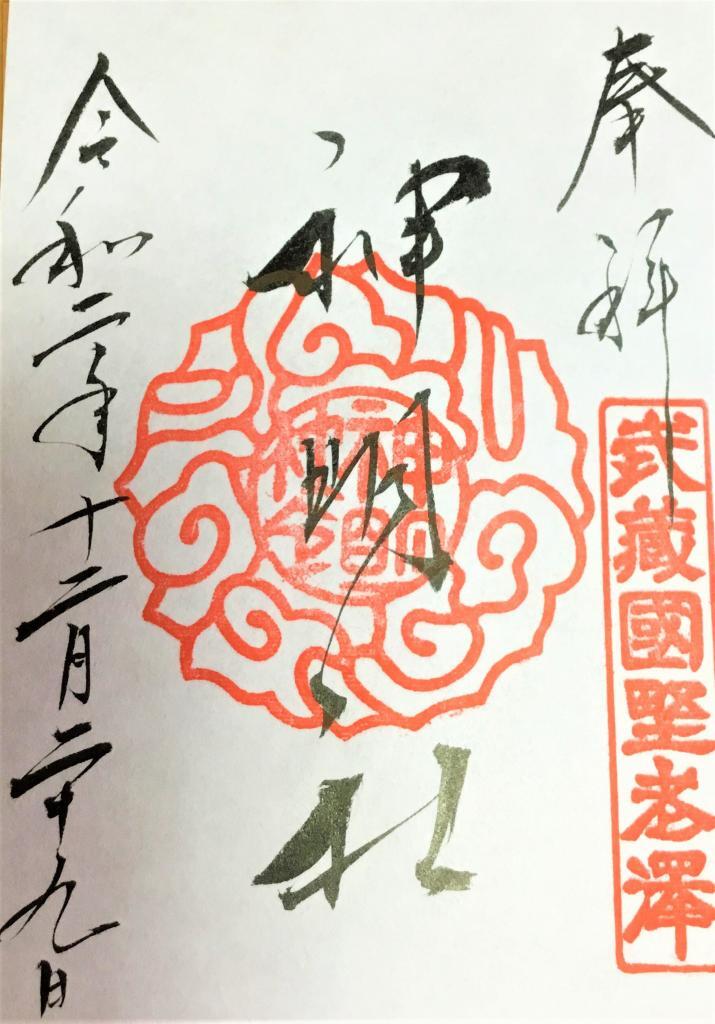

⑫所澤神明社

堀兼道との追分を過ぎ、峰の坂の交差点を過ぎた右側に「所澤神明」社が出てきます。私達夫婦は、全く存じ上げない神社でしたが、実際にお邪魔してみると、非常に立派な神社でした。Wikipediaによりますと、以下の様にあります。

”所澤神明社(ところさわしんめいしゃ)は、埼玉県所沢市宮本町にある神社である。登記上の宗教法人名称は神明社(しんめいしゃ)。所澤総鎮守であり「関東のお伊勢さま」としても知られる。6月第1日曜日に人形供養祭が行われる(略)”

https://ja.wikipedia.org/wiki/所澤神明社

社殿も立派ですが、木々も立派で、お伺いした際には、大きな熊手も飾られており「所澤の総鎮守」にふさわしい “風格” が漂っています。本殿の東側の一段下がった所には、夜はちょっと怖そうな、人形や兜を祀った社殿の様なものもありました。

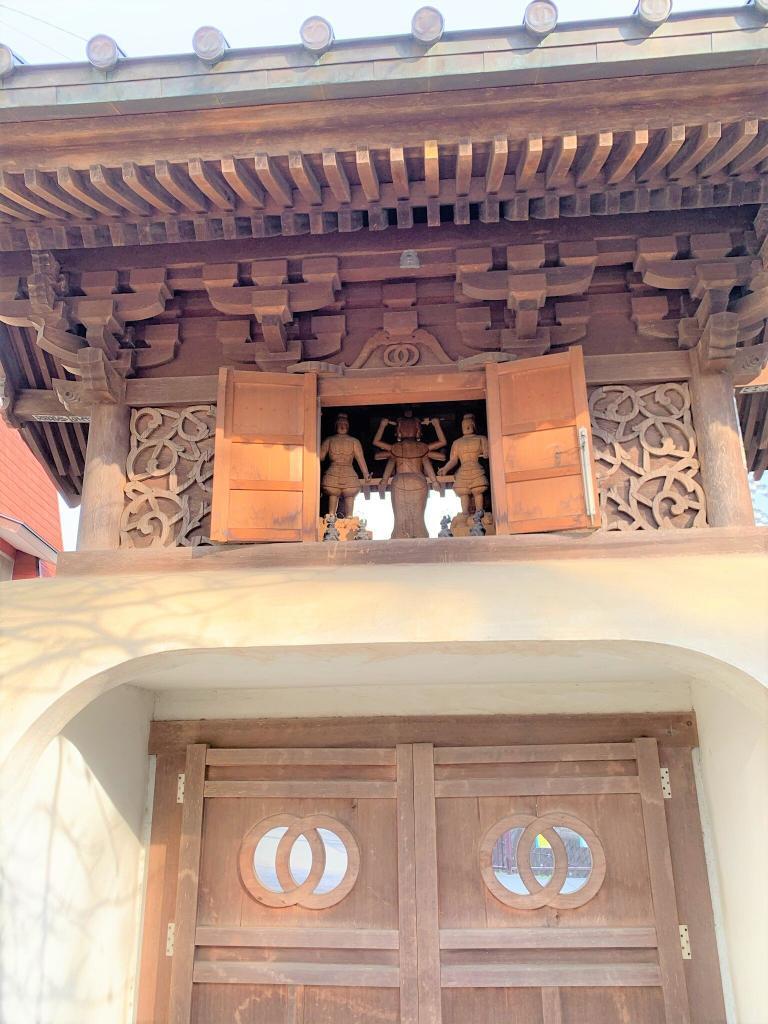

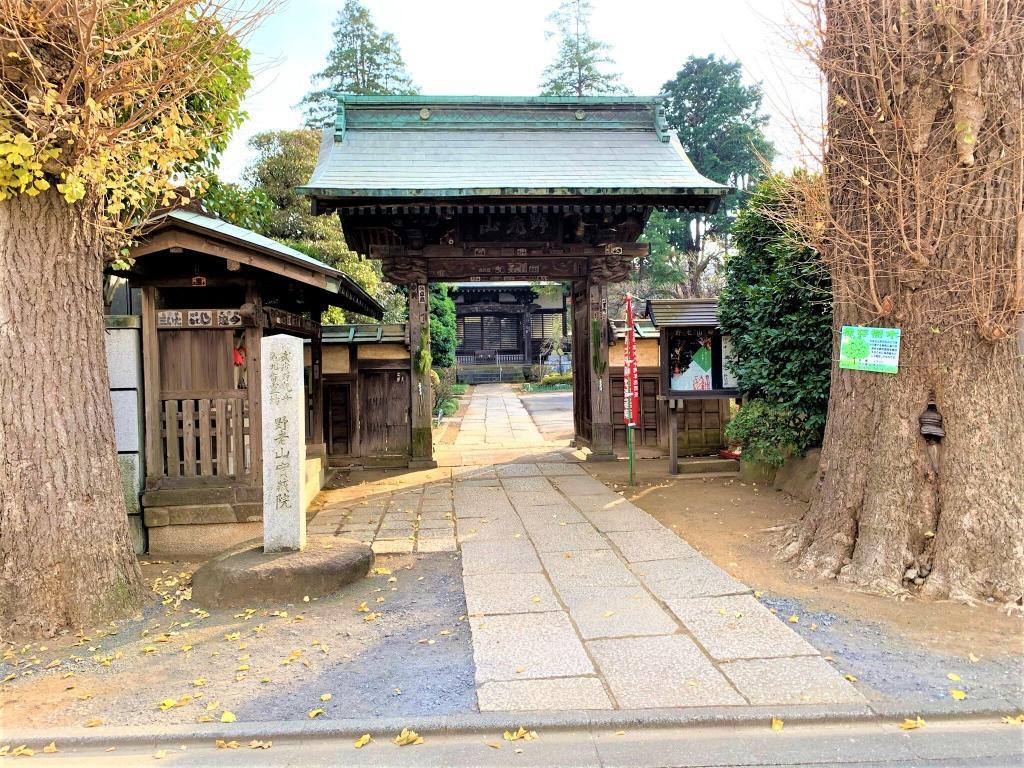

⑬新光寺/竜宮門

神明神社を出て、すぐ近くの川(東川?)を渡らずに、脇に入る道があり、こちらが鎌倉街道と言われているようです。大きな通りから、住宅街の道に入るのですが、入ってすぐに、個性的な門が出てきます。「新光寺の竜宮門」と言うようです。

お伺いした時は、いつも通りなのか、たまたまラッキーだったのかわかりませんが、門の上の部分の扉が開いており、木像を拝見させて頂く事が出来ました、また、内部には、沢山の石像があり、奥には大きな木(恐らく枝垂桜?)がありました。季節を変えてまた散策させて頂きたいと思いました。

⑭実蔵院

新光寺を出て数百メートル進むと、今度は「実蔵院」が左手に出てきます。北側の入口にある、イチョウの木の迫力はすごいものがあります。広くはありませんが、内部の手入れされた植栽は美しく、一瞬でも立ち寄って頂きたいと思います。

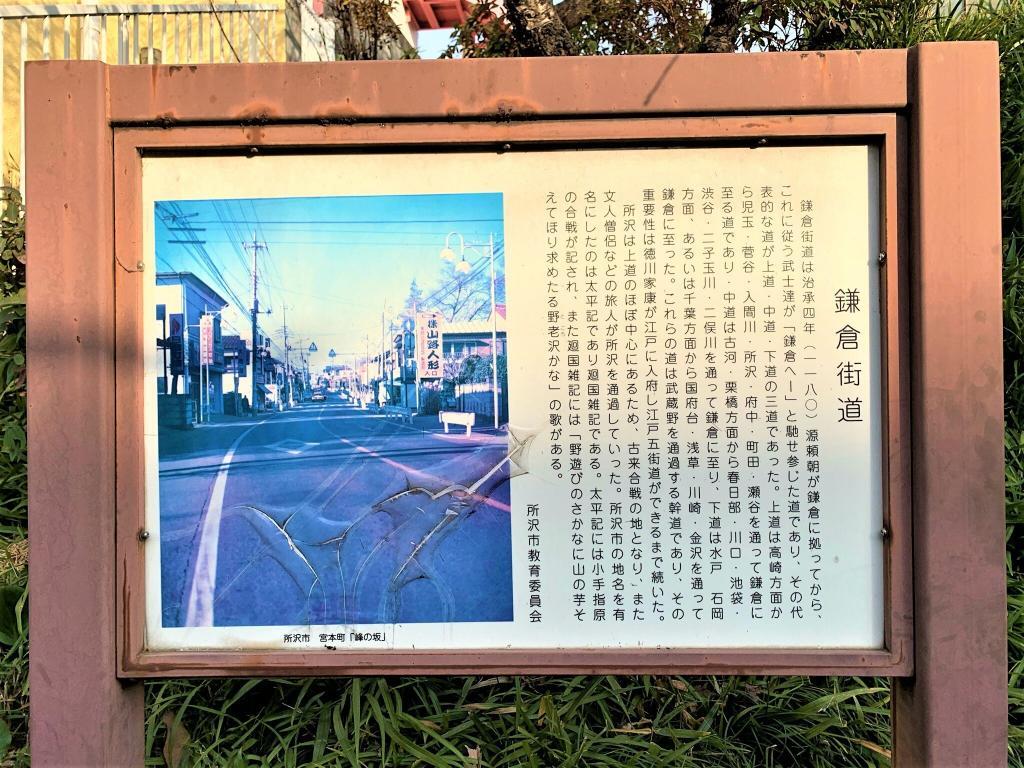

⑮鎌倉街道の表札

実蔵院を出て、坂道を登るように進むと、左手に鎌倉街道の説明看板が出てきます。所沢と鎌倉街道の関連が太平記に記載がある事に付き触れています。

⑯所沢駅

上記、日高市の智光山公園からたどって、所沢駅を今回のゴールとさせて頂きました。所沢駅は、西武新宿・池袋線の交わる駅で、西武鉄道の本社もある駅です。故に街も大きく、電車だけでなく、バスも様々な方向に出ているので、アクセスの良い場所で「食事をするも良し」、「そのまま帰るも良し」な感じです。

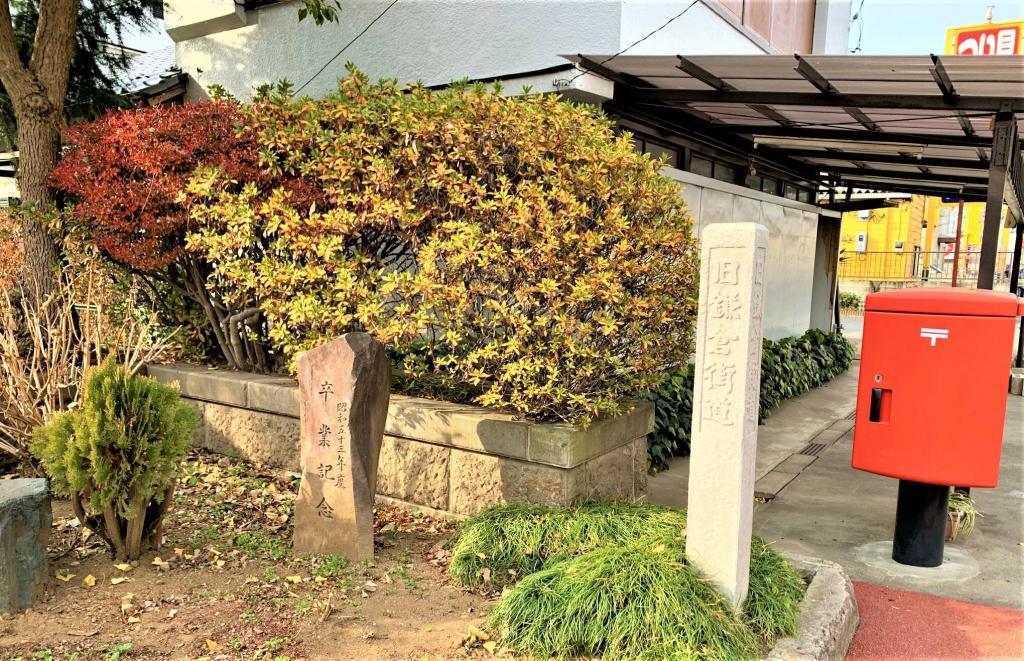

⑰各ポイントでの鎌倉街道の目印

ちなみに…、この古道・鎌倉街道を散策していると、場所によって、「鎌倉街道」の標柱を拝見します。これらを探しながら散策するのも面白いのでないかとも思いました。

【最後に】

以上が、4分割した内の、「④智光山公園公園・バス停~西武(新宿/池袋)線・所沢駅」のコースの概要になります。最初にも記載しましたが、「智光山公園 ⇒ 所沢駅」でも良いと思いますが、「所沢駅 ⇒ 智光山公園」でも良いと思いますので、皆様のニーズに合わせ、ご検討頂きますと幸いです。言い換えれば、どちらを出発点にしても、上記記載のスポットは、鎌倉街道の上道を進む上でこれを感じるポイントだと思いますので、街道散策の楽しみ方の一つとして、めぐって頂ければと思っている次第です。

(別ページにて、①「鎌倉」ってどんな都市?その歴史は?、②鎌倉を満喫する2泊3派の旅(プラスα)、③鶴岡八幡宮の大人散策情報、④鎌倉五山筆頭・建長寺の大人散策情報、⑤鎌倉大仏で有名な高徳院の大人散策情報、⑥長谷観音・あじさいで有名な長谷寺の大人散策情報、⑦鎌倉宮/永福寺跡の大人散策、⑧鎌倉七口・鎌倉の切通しを大人散策と言った内容の記事も記載して折りますので、併せてご参照頂けますと幸いです…)

以下、Googleマイプレイス(マイマップ)で作成した地図を、アプリ・GogleMpsで、位置情報をONにしてスマホでご利用頂くと、紹介したスポットを、自身の位置確認しつつ大人散策する事が出来ます!

【あわせてお読み頂きたい! 「街道シリーズ」の関連記事…】

【あわせてお読みいただきたい「プラスα」の関連記事】