堀兼道とは?

鎌倉街道の枝道とも東山道武蔵路の痕跡とも言われる古道です。

主な見どころは?

堀兼神社、三ツ木原古戦場、生越道々標、入間川の河岸段丘などです。

距離はどれくらい?

今回ご紹介するコースは、新所沢〜的場で、約17〜20km位です。

東山道武蔵路との関係は?

直線路や遺跡から、古代官道を踏襲した可能性が高いと認識しています。

散策時の注意点は?

車通りの多い区間があるため、安全に注意して歩く必要があります。

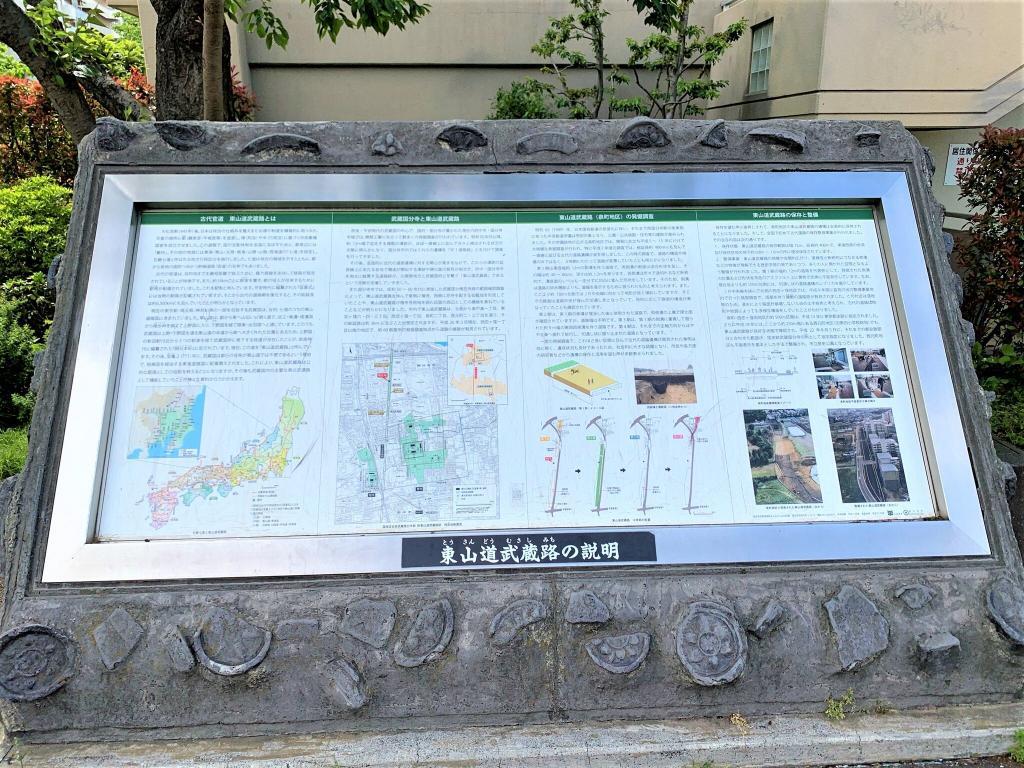

こちらのページでは、「古代に造られた官道の一つと言われ、上野国・下野国から武蔵国を南北方向に通り武蔵国の国府(府中・大國魂神社)に至ったと言われる『東山道武蔵路』、そして鎌倉街道の枝道とも言われる『堀兼道』の大人散策情報を紹介」させて頂こうと思います。

📚本記事で得られる情報📚

✅「東山道武蔵路」の概要・ルート

✅「東山道武蔵路」と「堀兼道」の関連性

✅「東山道武蔵路(堀兼道?)」の大人散策情報(所沢~川越・的場)

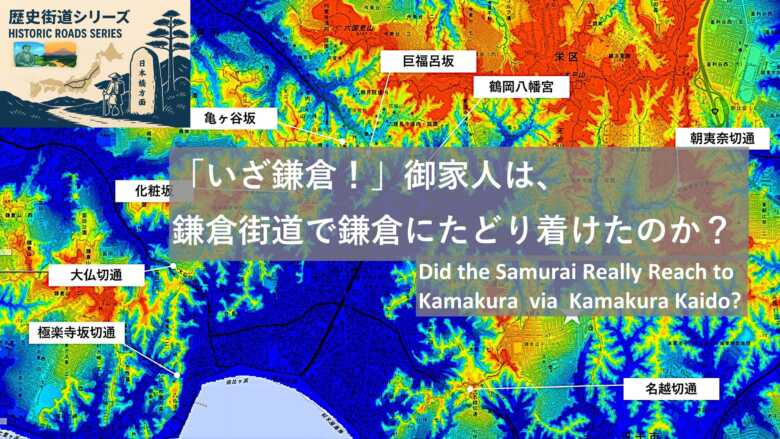

本日ご紹介するのは、本ブログの別記事でも触れました「鎌倉街道の上道」を散策してしている際に発見した「堀兼道」なる古道です(鎌倉街道上道に関しては、①東武東上線・武蔵嵐山駅~鳩山の大橋バス停、②鳩山の大橋バス停~東武越生線・西大家駅、③東武越生線・西大家駅~智光山公園バス停、④智光山公園公園・バス停~西武(新宿/池袋)線・所沢駅の4分割でご紹介しています)。

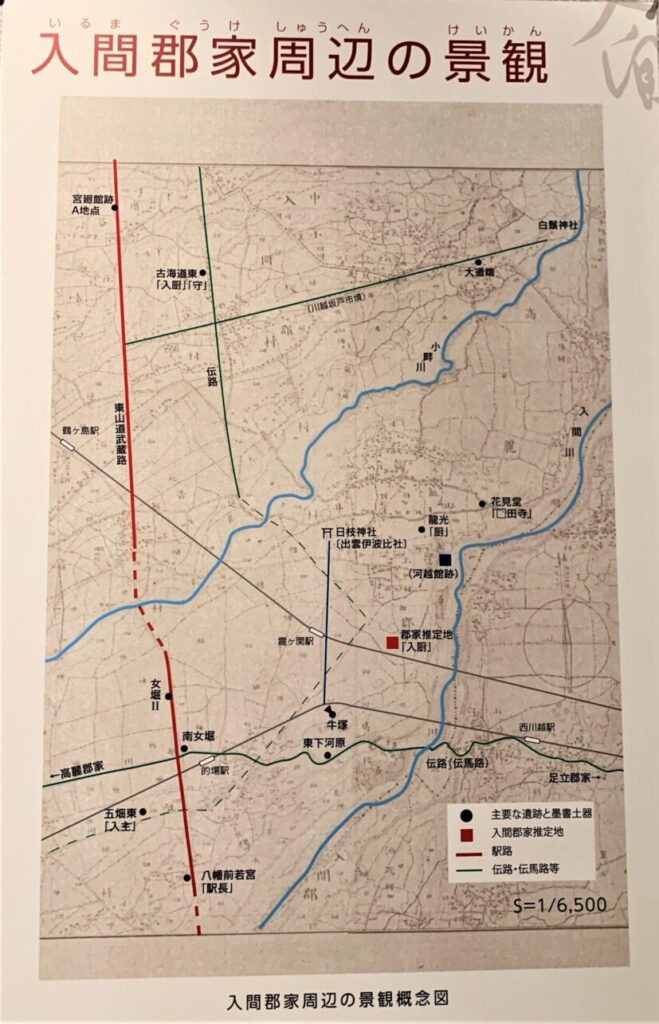

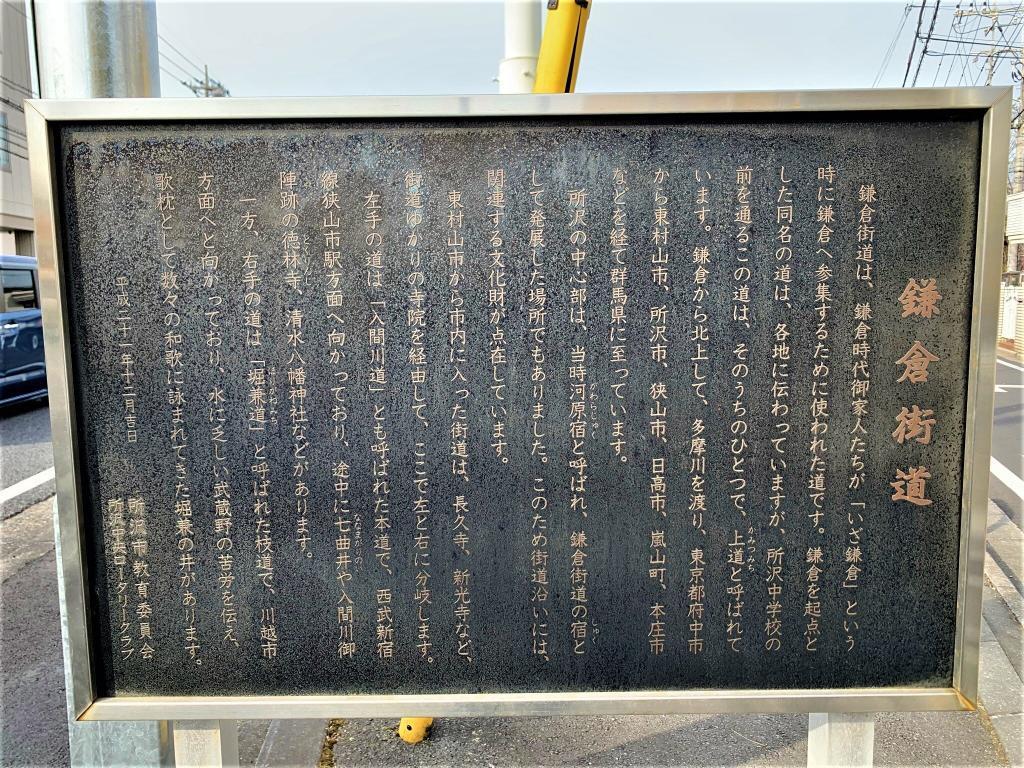

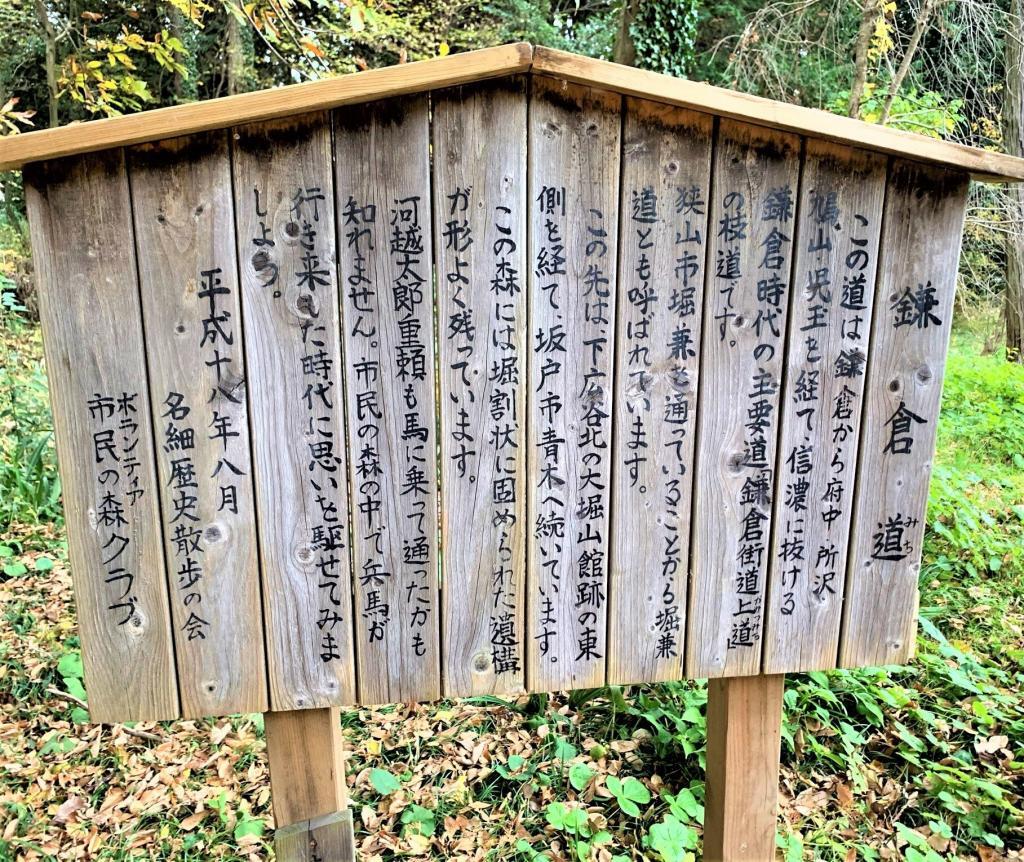

発見したのは、新所沢駅の南東1㎞程の場所にある鎌倉街道の説明文。現地の表札には、「鎌倉街道の枝道」との記載がありました。自宅に帰り様々調べさせて頂きました所、「堀兼道は東山道武蔵路を踏襲している?」の様な情報も発見(特にこちらのサイトを参考にさせて頂きました。すごいサイトです…:http://www.asahi-net.or.jp/~ab9t-ymh/touzando-m/touzando1.html)。またこの道、別記事の「河越夜戦の戦の経過を勝手に考察」した記事で触れさせて頂いた「三ツ木原古戦場」の近くも通っているようで、更にその北側の延長線上には、私達夫婦の住まう川越(的場エリアですが…)も通っているようです(その近くには、南大塚古墳群や入間川を越えたエリアには的場古墳群、河越氏館跡と言った本ブログでも紹介させて頂いたポイントを通っていく様に見受けられます)。

となれば、まずは「堀兼道を大人散策」しない訳にいかないので、早々に出かけさせていた次第です。つまり、こちらのページでは、「古代に造られた官道の一つと言われ、上野国・下野国から武蔵国を南北方向に通り武蔵国の国府(府中・大國魂神社)に至ったと言われる『東山道武蔵路』、そして鎌倉街道の枝道とも言われる『堀兼道』の「所沢~川越・的場間の大人散策情報」をメインに紹介」させて頂きます。下記に、堀兼道の大人散策コース/ルートを紹介させて頂きますので、皆様の大人散策・ポタリングの参考になれば幸いです。

ちなみに今回のコースは、各スポットも含め散策すると20㎞近くなると思われます(散策では、結構きついかもしれませんが、ポタリングなら丁度良い距離感だと思います)。故に、道々の写真撮影を忘れてしまったポイントもありますので、別のタイミングで撮影した写真や、もう既に撮影済みだったポイントも多々あります事(特に新狭山駅付近以降)、予めご了承ください。

【堀兼道を大人散策:堀兼道との追分(新所沢駅)~おなぼり山公園(的場駅)】

⓪大人散策・ポタリングの開始にあたって

まずは、今回のコース/ルートをご紹介するにあたって、個人的ではありますが、私のこの古道に対する理解を、前提として記載させて頂きます。個人的な理解をさせて頂いたのは、以下の可能性がこの道にはあると言う事です。

「まず、東山道武蔵路が開かれ(「東京・府中」~「群馬・太田」と言われているらしいです)、その後時代が下って、鎌倉街道(上道)が整備された際、所沢までは、かなり近しいルートで東山道武蔵路を踏襲(府中の国府跡(大國魂神社とその周辺)~今回ご紹介の追分)。しかし、鎌倉街道上道は、同じ群馬でも高崎を目指したので、太田を目指す東山道武蔵路とは、若干方向が違う為、新所沢付近の追分で分岐し、鎌倉街道の枝道として、また途中に堀兼の井がある事から、堀兼道の通称で、踏襲されていった。

今となっては、川越付近までしか、この古道(≒東山道武蔵路≒鎌倉街道枝道≒堀兼道)のルートは分かっておらず、痕跡が川越の的場付近までは確認されているのみで、その北限が、女堀遺跡(川越の的場駅付近)」

上記を前提にさせて頂き、以下この古道(≒東山道武蔵路≒鎌倉街道枝道≒堀兼道)の大人散策情報を記載いたします。

※ 参考(Wikipediaより) ※

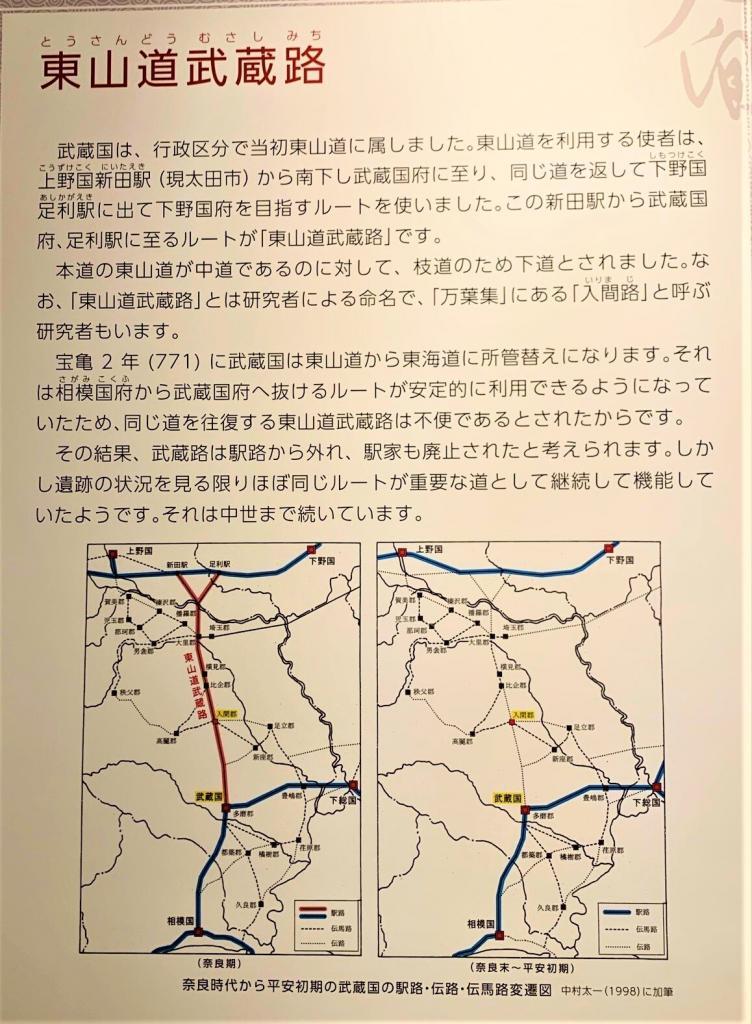

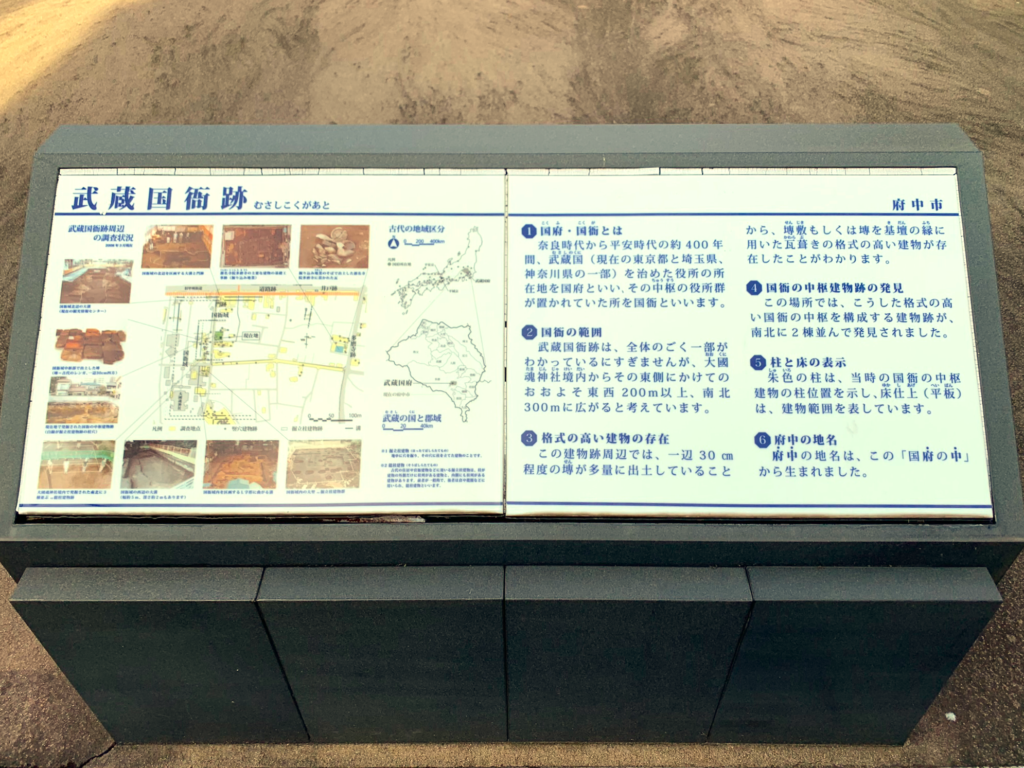

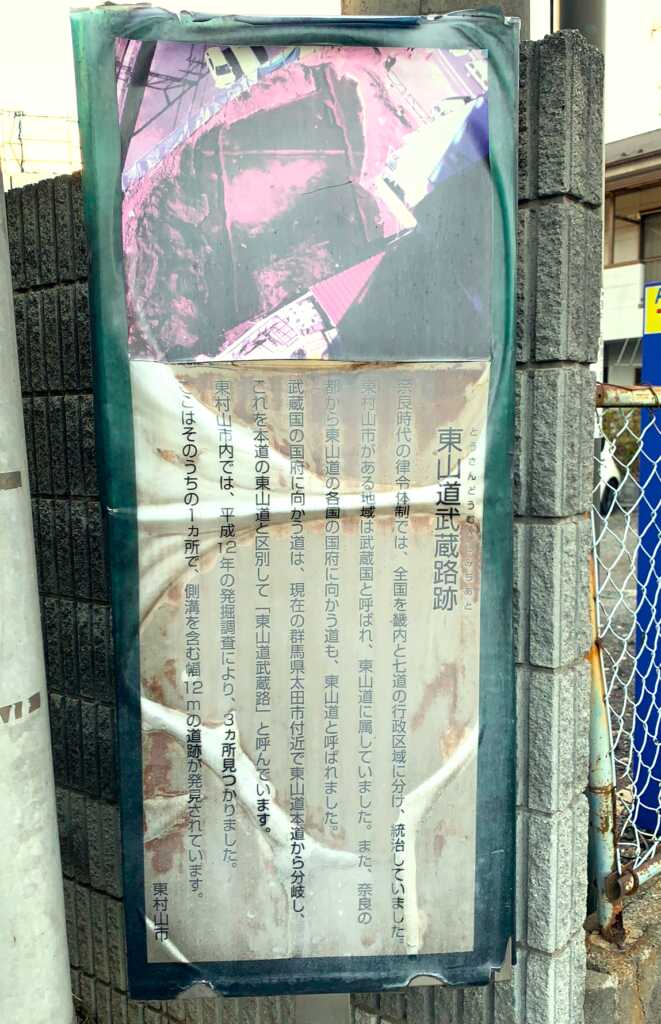

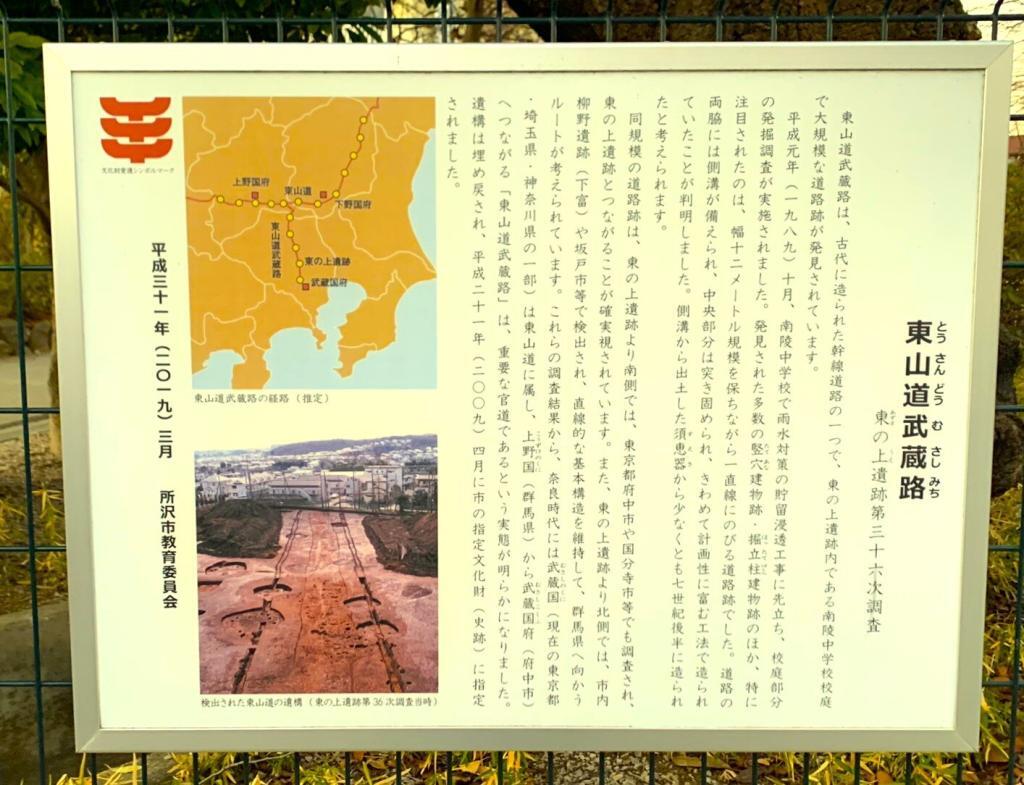

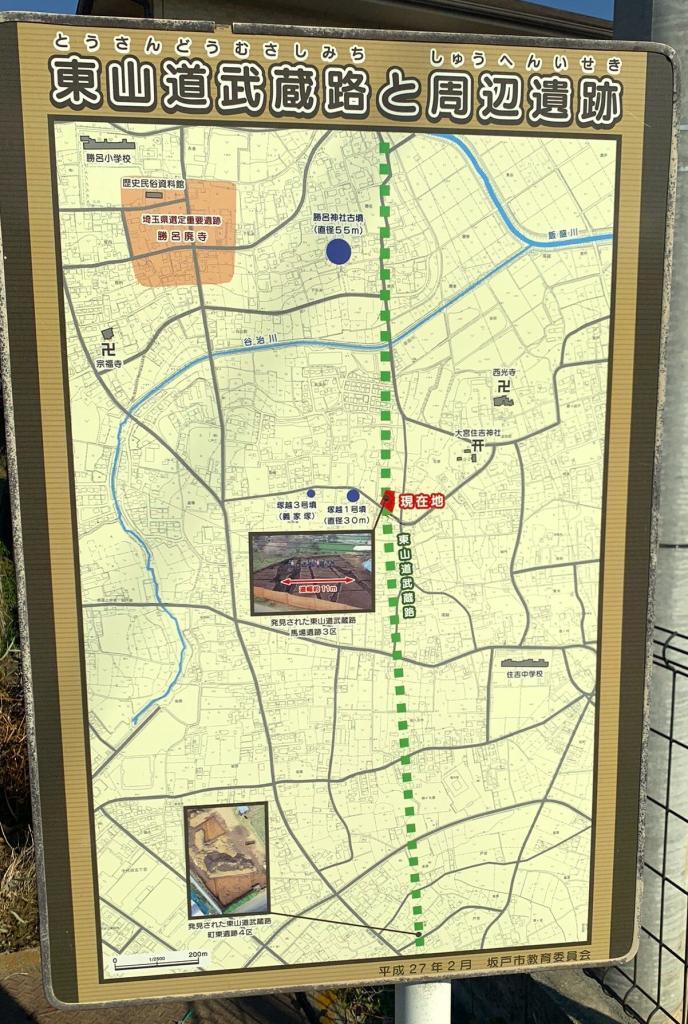

東山道武蔵路(とうさんどうむさしみち)は、古代に造られた官道の一つ。当初東山道の本道の一部として開通し、のちに支路となった道であり、上野国・下野国から武蔵国を南北方向に通って武蔵国の国府に至る幅12m程の直線道路であった。

途中に駅が5つあった[注釈 1]と考えられているが、その名称・位置については不明である。概要・設置

7世紀に律令制が確立されるとそれに伴って行政区画の整備も行われ、いわゆる「五畿七道」が設置された。この制度により畿内以外の国々はそれぞれ所定の「道」に属し、同時にそれらの国の国府を結ぶ同名の官道が建設されることになった。

この際、武蔵国は相模国の東に接する海沿いの国ではあったが、近江国を起点に美濃国・飛騨国・信濃国・上野国・下野国・陸奥国(当時はまだ出羽国はなかった)と本州の内陸国が属する東山道に属することになった。このため、道としての東山道にもこれらの国々から大きく外れたところにある武蔵国の国府を結ぶ必要が生じた。

普通官道は地理的制約から特定の国の国府を通れない場合、支道を出して対処するのが原則であり(例:東海道の甲斐国・山陽道の美作国)、武蔵国の場合も上野国府と下野国府との間で本道を曲げて、上野国邑楽郡から5駅を経て武蔵国府に至るルートが設置された。

その結果、上野国府 – 新田駅(上野国) – 武蔵国府 – 足利駅(下野国) – 下野国府というルートが採用されることになり、新田駅 – 足利駅間は直進ではなく南北にわたってY字形に突き出る格好となった。この突き出した部分が東山道武蔵路である。

①堀兼道との追分(新所沢駅)

今回は、川越(本川越駅)から西武新宿線で、新所沢に行き、そこから10分程歩いた鎌倉街道上道と堀兼道の追分からスタートします。追分の付近から堀兼道を見ると「確かにまっすぐな道」ですが、古道の痕跡は見つけられませんでした(まっすぐな道その物が「痕跡」かもしれませんが…)。住宅街を抜けながら、再び新所沢駅付近まで戻り、線路を越えます。新所沢駅近辺は、かなり開発が進んでいると思うので、痕跡はないと思いますが、新所沢駅の北側(下記地図参照)で、また、斜めに入る道があり、そこから不思議な位「まっすぐな道」を進みます。

②直線の道

上記、斜めに入るポイントから、直線がかなり続きます。斜めに入ってすぐに水路がありますが、ここでさえ、小さな橋の様になっており、直進できるくらいです。恐らく1.5㎞程直線が続きます。ただ、直線的な道がある事以外、古道の痕跡をこちらでも見つける事はできませんでした。1.5㎞程進むとクランクの様な道となり、その先に並行する、2本の道が出てきます。道が中途半端に広く、車も多いのですが、歩行者にはあまり優しくない印象を持ちましたので、お気を付けて下さい。

③並行する二本の道

非常に不思議な感じのする道です。東側に大きな道があり、車がかなり通っているようですが、西側の細い道は車の通りはほとんどなく、その代わり、散策されていらっしゃる方が多くいました。二本の道の間には、木々が生い茂り、大人散策には絶好のコースだと思いました。専門的な事は良く解りませんが、正にここが古道の痕跡と言われているようで、この広さが、東山道武蔵路の痕跡だと言う事らしいです。

④馬頭観音・鎌倉街道の標柱

この並行する2本の道の狭い方の道を進むと、馬頭観音や鎌倉街道の標柱を見る事が出来ます。上記ににも記載しましたが、「ここでの鎌倉街道の意味は『鎌倉街道枝道=堀兼道=東山道武蔵路』」と言う理解をしています。

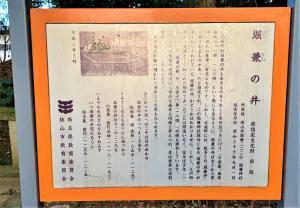

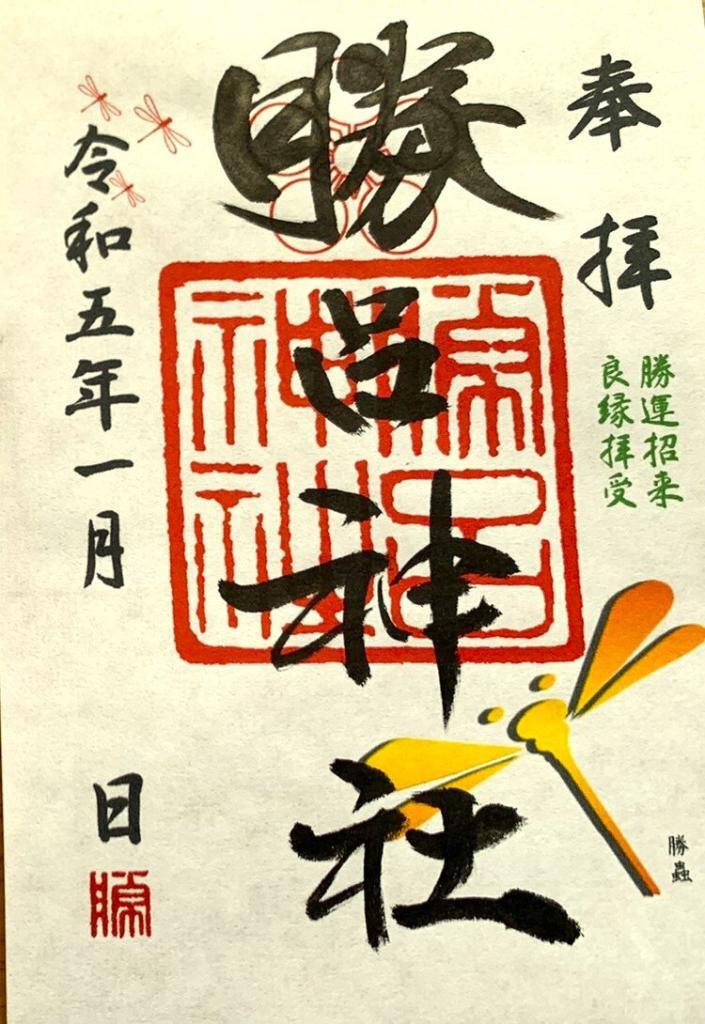

⑤堀兼神社・堀兼の井

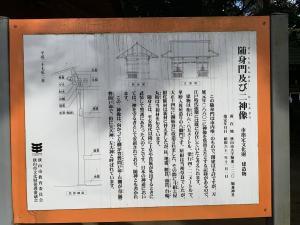

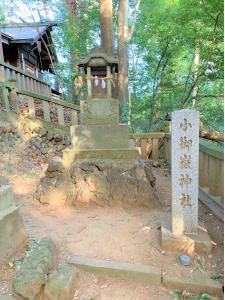

並行する道は、2㎞近く続いていたと思います。そしてその平行が終わると、狭い道が大きな道に踏襲されるような感じで、一つの道となり、そのポイントから更に、数百メートル進むと、堀兼道の名の由来となったと言われる「堀兼神社・堀兼の井」が出てきます。かなり有名な神社の様で、本殿に向かう門には、門を守る神様の像(随身)が対で左右にいらっしゃり(京都の八坂神社や東京府中の大國魂神社、秩父の三峯神社等にも随身門がありますが…)、その門をくぐった先に、本殿があります。大きくはありませんが、厳かな雰囲気の漂う社殿で、周囲は土塁なのか、空堀なのか、人工的に掘った様な跡がありました。境内には、堀兼の井や、欅の大木、富士塚の様なものもありました為、(若干の休憩も兼ねつつ)このスポットだけで、30分~1時間程費やしてしまいました…。

堀兼神社と堀兼の井 (最初の8枚:堀兼神社の様子、次の5枚が堀兼の井)

⑥権現橋、石仏、鎌倉街道の標柱

堀兼神社を抜け更に進むと(歩道がないのですが、車はかなり通っていたので、散策される際はご注意下さい)、大きな新しい道を越えます。道(堀兼道)その物は直線的に続いていますが、この新しく大きな道がさえぎっているので、近くの交差点の信号で横断する事をおすすめします。この道を渡り、再び直線道路を進むと、すぐ先に「権現橋」(不老川を渡ります)が出てきて、その傍らに石仏がいらっしゃり、鎌倉街道の標柱があります。狭山市のホームページには、なんとも街道らしい、昔話が伝わっているようですので、旅のお供にご覧ください:https://www.city.sayama.saitama.jp/manabu/dentou/ehon/horikane/gongen.html)

⑦鎌倉街道の標柱と近くの馬頭観音

権現橋を越え更に進むと、台地を登るようになり、しばらく進んだ右手に学校(堀兼中学校)が出てきますので、それを目指し右折し、学校の目の前を再び左折して北上します(堀兼道=東山道武蔵路そのものは、そのまま直線的につながっていたのでしょうか?)。一瞬森の中の様な感じになりますが、すぐに畑と住宅街になり、1㎞弱進むと「鎌倉街道」の標柱が出てきます。

また、上記中学校の方に右折したポイントを、そのまま直進し広い道を進むと、下り坂の脇に馬頭観音があります。このルートも直線的で「堀兼道=東山道武蔵路」の痕跡の可能性も感じますが、この古道、「堀兼道=東山道武蔵路」としては、中学校の方に回るのが正しいルート・コースの様です。

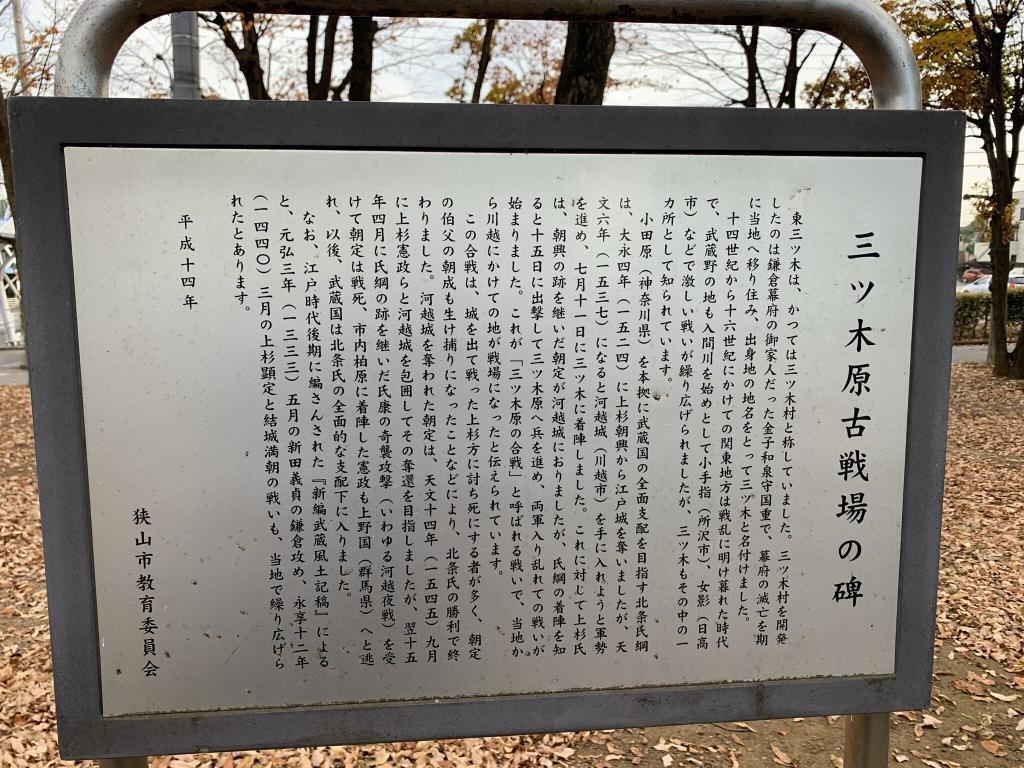

⑧三ツ木原古戦場

上記をさらに進むと、工場が見えてきて、ここで一旦この古道は途切れてしまう様です。故に一度、西回りで広い現在の道に出て進みます。工場の脇を進んだ先に「新狭山三ツ木公園」が出てきまして、その公園内に「古戦場の碑」が立っています。

この古戦場は、本ブログ別記事で触れさせて頂きました「河越夜戦」の発端となった場所と認識しております。こちらの古戦場・三ツ木原古戦場は、新田義貞が鎌倉を攻めた時(1333年) & 北条氏綱が川越城を奪った時(1537年)の戦場と言われているようで、写真の通り「古戦場の碑」があり、狭山市のホームページ(https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/kouhou/koho/sayamanofuukei/shinsayama/fuukei09.html)には、新田義貞の事についてのみ触れられていますが、現地の説明文には、新田義貞の事も触れていますが、有名な河越夜戦の原因となった、北条氏綱が扇谷上杉氏の朝定より河越城を奪った戦(=三ツ木原の合戦;この戦で扇谷上杉の朝定は河越城を失う)をメインに記載しています。この先の入間川を渡った目と鼻の先に、上杉憲政が陣取ったと伝わる城山砦もあり、個人的には、日本三大奇襲の1つ、河越夜戦の際、北条氏康はこの付近に陣取ったと思っており、戦国時代「関東の派遣を争った最前線」の1つだと言って良い場所の認識をしている次第です。

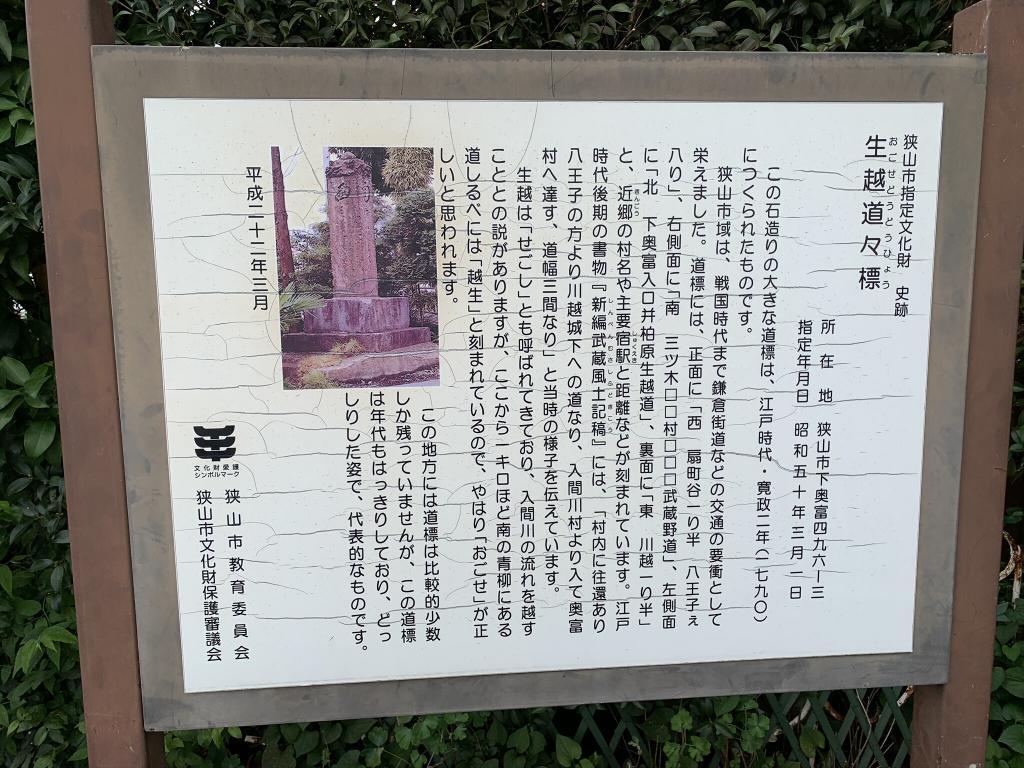

⑨生越道々標(おごせどうどうひょう)

狭山市のホームページによると、以下の様にあります。

”下奥富にある生越道道標(おごせどうどうひょう※「せごしどうどうひょう」とも呼んでいます。)は寛政2年(1790)に建てられたもので、国道16号の新狭山駅入口交差点近くにあります。(略) 左側面に「北 下奥富入口并柏原生越道」(略) 正面には「西 扇町谷一り半 八王子拾八り」、右側面には「南三ツ木□□村□□□武蔵野道」、裏面には「東 川越一り半」と、近郷の村名や主要宿駅と距離が刻まれています (略)”

https://www.city.sayama.saitama.jp/manabu/dentou/siteibunkazai/segosidou.html

上記引用中、 ”□” で記載され読めない文字の部分ですが、私には「南三ツ木堀兼村東山道武蔵野道」としか思えないのです…。この道標の南側を東山道武蔵路が通っていたという意味と理解して間違えないと思った次第です。

⑩八雲神社・途中の石仏・八瀬大橋

生越道々標の南と言えば、三ツ木ヶ原古戦場の辺りを東山道武蔵路が通っていたと言う事になりますが、この辺りは、今では工場地帯。ただ、「今昔マップ(http://ktgis.net/kjmapw/index.html)」なる便利な地図があり、そちらで直線をたどると、どうやら生越道々標の少し川越側から、入間川の河岸段丘を下って行くようです。

以下写真は、(少し場所ずれますが)入間川の河岸段丘の上にある「八雲神社」からの写真で、かなりの高低差がある事、ご理解いただけると思います。この河岸段丘を降り、更に進むと、沢山の石仏があったりします。またその先は八瀬大橋ですので、この橋を渡り川越の的場の方に行きます。「八瀬」と言うくらいでしょうから、8つの瀬(もしくは「沢山」の瀬)があったと言う事でしょうか? 逆に言えば、「8つ(沢山)の瀬に分かれていたなら、それぞれの水量は少なく、川を渡るのに適した場所であった」と言う事でしょうか?

この辺りは、私達夫婦の住まいから近い事もあり、よく散策する場所ですが、夏の休日には、川の中で遊ぶ人たちもよく見かけ、浅瀬が続いているようで、渡河しやすい場所なんだろと、勝手な想像を抱いてしまいます。ちなみに、八瀬大橋から3-4㎞程、入間川をさかのぼった、左岸(流れに向いて左側の岸)の河岸段丘の上に、上記でも触れました河越夜戦の際に上杉憲政が陣取ったと伝わる城山砦や、その対岸には、九頭竜大権現の石碑があります。

⑪入間川を渡った所の塚

上記にご紹介した今昔マップを拝見すると、今ある橋の前は、もう少し北(下流)を渡っていた様に見受けられますが、現状は今ある八瀬大橋を渡らなければならないので、こちらを渡り、改めて昔(とは言っても明治時代の地図でしょうから堀兼道(=鎌倉街道枝道・東山道武蔵路)と言う事を確定できませんが…)渡っていたと思われる付近を目指しました。

現在はサイクリングロードで、堤防も兼ねているような感じですが、その途中から、砂利道に降り進むと「塚」の様なものが出てきます。自然にできたのか、人工的か、分かりません…。また、人工的であったとしても、その古道と関連があるか分かりません…。塚にはかなり大きめ砂利が目立ち、畑を耕す上で出た砂利をまとめたのか、近くの水路を掘った際の瓦礫なのかわかりませんが、なんとなく不自然に感じた次第です。皆様も散策する機会があったら、見てみて下さい.

(ちなみに、付近には「的場八景」の一つと言われるらしい「蟹ヶ淵」も近くにあります…)

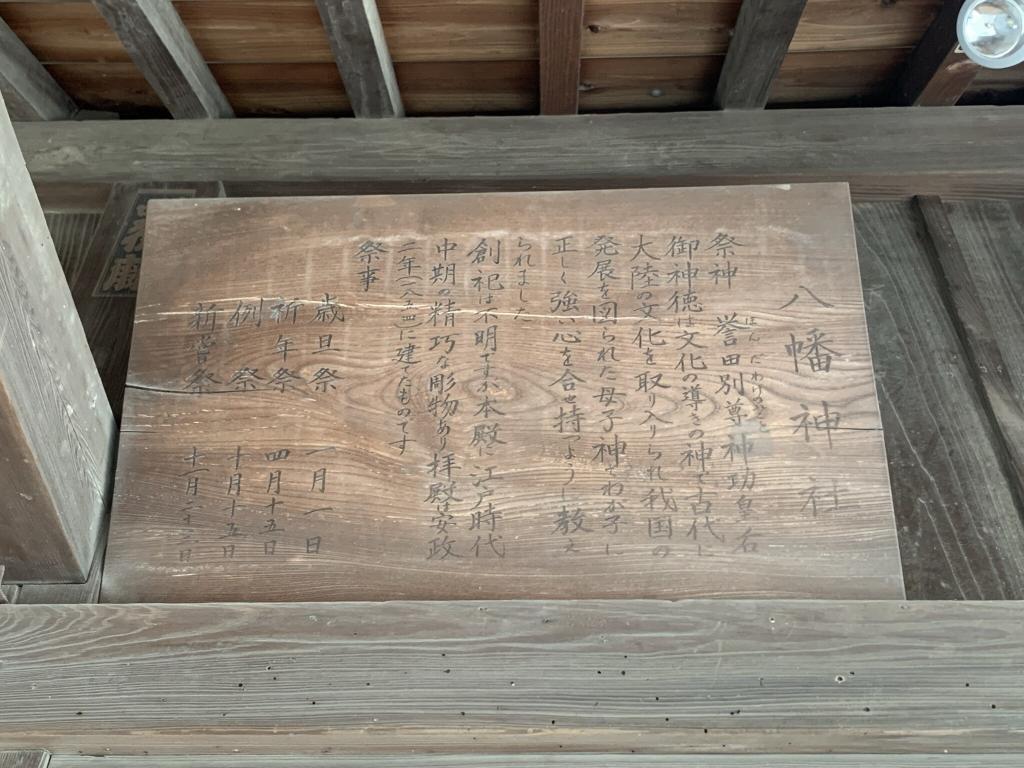

⑫若宮八幡神社

砂利道を抜け、大きめの道を渡った先に、若宮八幡神社があります。Wikipediaの力を借りますと、以下の様にあります。

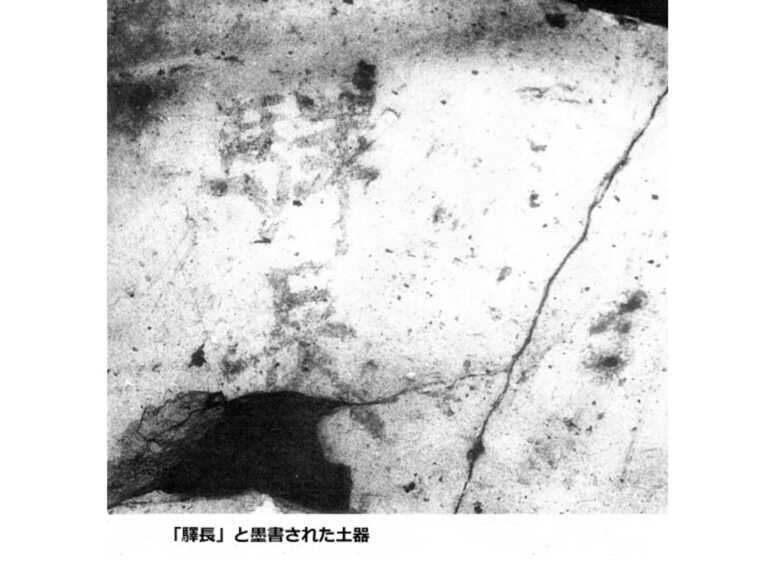

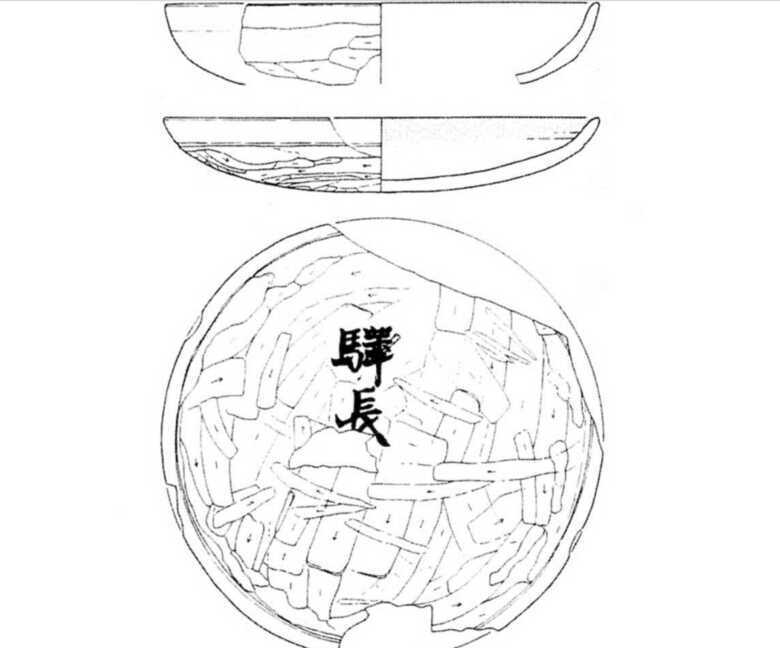

”(略) 八幡前・若宮遺跡(川越市的場):「驛長」の墨書土器が出土し、こちらも駅跡の可能性が高いとして注目されている。(略)”

https://ja.wikipedia.org/wiki/東山道武蔵路

勿論事実はわかりませんが、「東山道武蔵路がこの場所(付近)を通っていた痕跡かもしれない」なんて情報をもらうと、ワクワクしてしまいます。但し、現在の神社は、少し南側に移転された後の建物の様ですが…。

(ちなみに、上記「蟹ヶ淵」は、この若宮八幡と併せて「的場八景」の一つと言われるらしいです…)

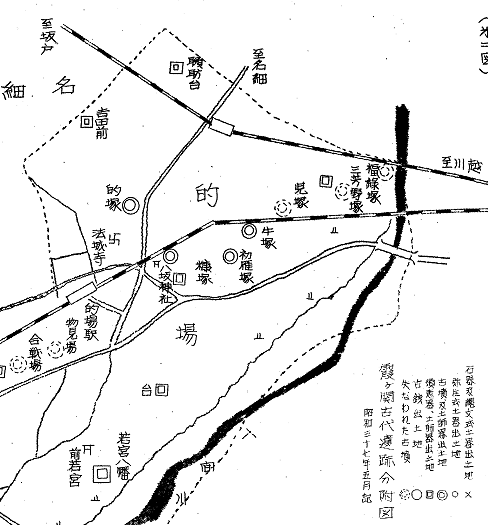

的場周辺の古墳・遺跡出土地点の地図(散歩 山歩 餐歩 参歩(https://zatuho.seesaa.net/article/a52021101.html?seesaa_related=category)より)

⑬石仏・的中観音

若宮八番神社を出て、少し緩やか目の河岸段丘を登り、的場駅方面に向かう所に石仏があり、その道を更に北上し大きめの幹線道路をを超えた所に、観音様がいらっしゃいます。「やはりこの道は、古道と言う事なのか?」と思ってしまうポイントです。

一番右は、的中観音東に500m程の場所にある石像

⑭おなぼり山公園 ⇒ 的場駅

的中観音を過ぎ、更に進み、川越線を超え、更に数百メートル進んだ住宅街の中に「おなぼり山公園」が出てきます。Wikipediaによると、以下の様にあります。

”(略) 女堀遺跡(川越市的場):現在確実に武蔵路の遺構として考えられている最北の遺跡。(略)”

https://ja.wikipedia.org/wiki/東山道武蔵路

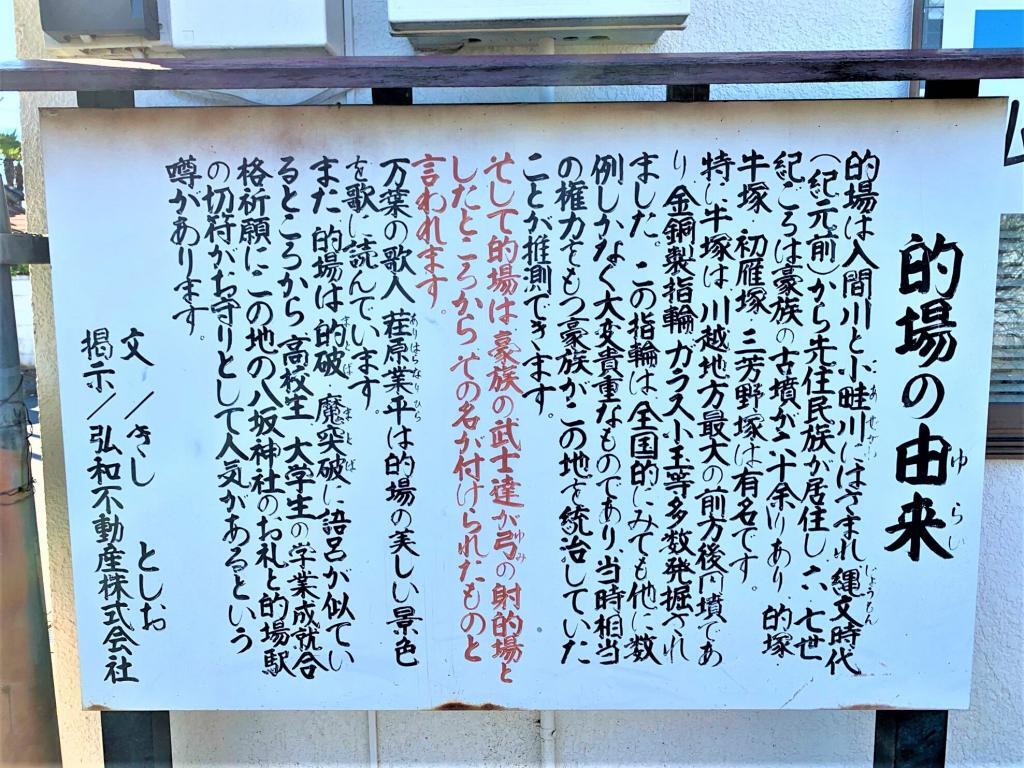

しかし、残念ながら正確な場所は調べ切れませんでした。公園の名称(おなぼり;女堀)から、この辺りである事は間違えないと思いますが…。その後、的場駅まで戻り帰宅しましたが、的場駅の目の前に、この ”的場” の地名の由来も記載がありましたので、以下写真も併せてご参照頂けますと幸いです。

的場の由来@的場駅とそこにあったほとんど読めない観光案内

【最後に】

以上が、堀兼道の大人散策・ポタリングコースの情報になります。上記の前提でも、記載させて頂きましたが、堀兼道=鎌倉街道枝道=東山道武蔵路のイメージで、散策させて頂きましたので、途中色々な時代の事を考えながら散策出来、かなり楽しい大人散策だったと思います。

東山道武蔵路としての痕跡は、この的場までの様ですが、鎌倉街道の伝承は、このさらに北側にも多く残っているようですし、東山道武蔵路も同様(的場の更に北で発見した東山道武蔵路の痕跡もある様)で、今後の研究も進んでいくだろうと思っています。私達夫婦には、発掘も、研究その物もできませんが、その結果を知り、その地域を楽しみながら散策する事は出来ますので、今後も情報収集をしつつ、大人散策・ポタリングをしていきたいと思った次第です。故に、本ブログの別記事でも紹介させて頂きます、河越館跡やその近くの古墳(牛塚)、的場八景等に付いても、少しづつ調べ、少しづつ大人散策させて頂こうと思っている次第です。

後日、的場付近から改めて北上し、「堀兼道=鎌倉街道枝道=東山道武蔵路をイメージ」しつつ、その痕跡を探してみましたので、いくつか写真を紹介します(こちらは、別記事の坂戸ポタリングでも紹介しています)ので、最下部の地図と併せてご参照頂けますと幸いです。

参考にさせて頂いたサイト:http://www.asahi-net.or.jp/~ab9t-ymh/touzando-m/touzando1.html

(別ページにて、①「鎌倉」ってどんな都市?その歴史は?、②鎌倉を満喫する2泊3派の旅(プラスα)、③鶴岡八幡宮の大人散策情報、④鎌倉五山筆頭・建長寺の大人散策情報、⑤鎌倉大仏で有名な高徳院の大人散策情報、⑥長谷観音・あじさいで有名な長谷寺の大人散策情報、⑦鎌倉宮/永福寺跡の大人散策、⑧鎌倉七口・鎌倉の切通しを大人散策と言った内容の記事も記載して折りますので、併せてご参照頂けますと幸いです…)

以下、Googleマイプレイス(マイマップ)で作成した地図を、アプリ・GogleMpsで、位置情報をONにしてスマホでご利用頂くと、紹介したスポットを、自身の位置確認しつつ大人散策する事が出来ます!

【あわせてお読み頂きたい! 「街道シリーズ」の関連記事…】