【更新中・準備中】

【はじめに】

今回は、「『甲斐武田家とは?・武田信玄とは?』と言った題材をベースに、『甲斐武田家のルーツ・歴史』、『武田信玄と言う人物を城郭・戦・インフラ等の様々な視点』から考察」をさせて頂こうと思います。

📚本記事で得られる情報📚

✅「孫子の教え」として、Pick Upした一覧を確認

✅それぞれの「孫子の教え」における「サマリ的概要」を「日本史の実例」と共に確認

以下の記事で、それぞれのシリーズの記事一覧に飛ぶ事が出来ます

いきなりですが、皆様は、「甲斐武田家」をどの程度説明できますでしょうか?、「武田信玄」と言う武将をどの程度語ることが出来ますでしょうか? 自身に対し、この問いを当てはめると、「甲斐武田家は、甲斐源氏の代表と言われ、戦国期に現山梨の甲斐を治めたの武家」、そして「その代表と言われる武田信玄は、戦国最強とも言われた同じく戦国期を代表する武将」と言った感じです。つまり言い換えると、『「甲斐武田家」に関しても、「武田信玄」に関しても、もうちょっと知識はあるはずだが、それを包括的に整理整頓して、理解してこなかった…』という事に昨今気が付いてしまった次第です…。

故に、こちらのページでは、今少し「甲斐武田家」・「武田信玄」を包括的に理解すべく、いくつかの切口でまとめさせて頂こうと思った次第です。すなわち、「『甲斐武田家とは?・武田信玄とは?』と言った題材をベースに、『甲斐武田家のルーツ・歴史』、『武田信玄と言う人物を城郭・戦・インフラ等の様々な視点』から考察」をさせて頂こうと思います。

【「甲斐武田家」とは?】

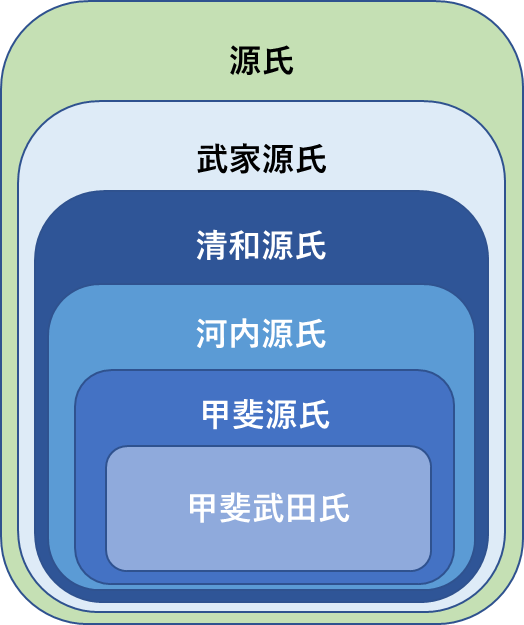

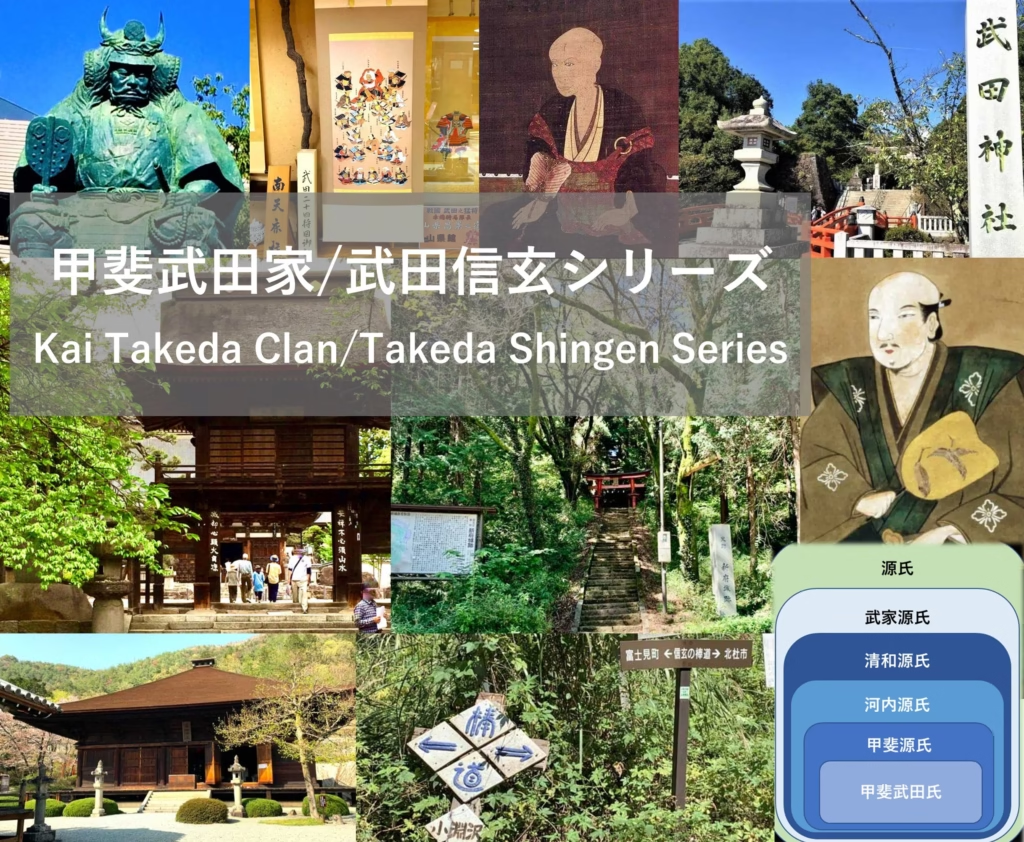

まずは、甲斐武田家から…。本ブログ別記事で紹介しておりますので、詳細はそちらをご参照頂きたいのですが、一目で「甲斐武田家」の位置づけを図に示すと以下の様な認識なる次第です。

今少しこの図に付き、甲斐源氏の歴史も含め記載させて頂くと、次の様になります(詳細は別記事をご参照ください)。

「源氏」とは、「臣籍へと降下し「源(みなもと)」の本姓を受けた皇子や皇孫の氏族」で、嵯峨源氏や清和源氏と、同じ源氏でも、分かれた天皇の違いにより「区別」があり、公家源氏と武家源氏のカテゴリ分け方もある理解。その中で「武家源氏」の代表格は「清和源氏」で、そこから「摂津源氏」、「大和源氏」、「河内源氏」等に分かれ、その「清和源氏の1つ河内源氏」からは、源義家が出てきて、「武家の棟梁」として認識され、その一門から、石川源氏(石川氏)、甲斐源氏(武田氏)、常陸源氏(佐竹氏)、下野源氏(足利氏)、上野源氏(新田氏)等が出てきた。

「甲斐源氏」の発端は、河内源氏の初代・頼信が甲斐守に任命された事に始まらしく(1030年)、甲斐国に土着が始まったのは 1130年位、新羅三郎義光の子・義清とその子供・源清光辺りと言われる様。甲斐国では、まず巨摩郡市河荘(甲府盆地の底部=富士川と笛吹川が合流する地域一帯?)を勢力基盤とし、義清・清光期には古代官牧であった八ヶ岳山麓の逸見荘(北杜市の七里岩の台地の上?)へ進出した(北杜市の谷戸城は、清光の居城であったと言われる)。

甲斐源氏4代目・信義は、韮崎の武田八幡宮で「武田」を復し、「甲斐武田家の初代」となった(1140年位)と言われる理解で、信義は、鎌倉時代には御家人となって駿河守護に任命されたが、頼朝に警戒され失脚。

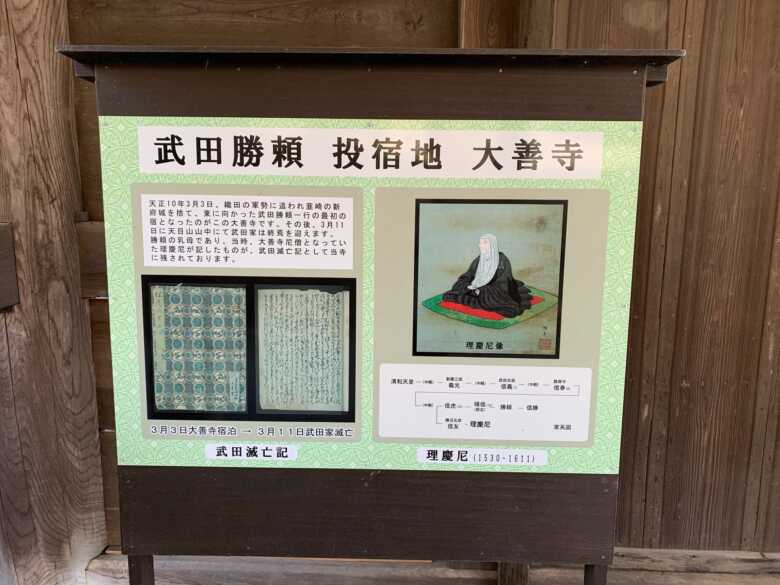

その後、甲斐武田家3代目からは紆余曲折があるが、15代信虎の頃に、甲斐をほぼ統一し、信虎の後の信玄の時代になると、金山開発や信玄堤等の領土整備等も行い、信濃を中心に領土を拡大した。しかし、勝頼の代になると更に領土を拡大するも、長篠の戦いを境に衰退を始め、1582年に滅亡した。

いかがでしょうか? 本当に簡単に言ってしまえば、「天皇の血を引く一族の1つが “源氏” で、その中の “清和源氏” から、武家の筆頭格と言って良い “河内源氏” が出て来て、そしてその一門から “甲斐源氏” も出て来て、甲斐武田家がその筆頭格になり、その甲斐武田家の代表格が “武田信玄“」と言った感じになるのですが…。少しだけだと思いますが、「甲斐源氏とは?」と言った視点で、「その歴史」・「”様々な源氏” との関連」・「武田信玄の位置づけ」と言った部分が見えてきたのでないと思う次第ですが、本ブログ別記事では、家系図も含めた詳細情報を記載しておりますので、併せてご参照頂ければ幸いです。

【「武田信玄」とは?】

上記、「甲斐源氏とは?」と言った視点で、その概要を抑えさせて頂きましたので、こちらでは「その代表」と言ってよい認識の「武田信玄」を中心に記載させて頂きます。ただ「武田信玄に付き、一言で言ってしまう」と、先に記載しました「戦国最強とも言われた戦国期を代表する武将」と言った内容になてしまうので、こちらでは「いくつかの切口」に基づいて、「武田信玄と言う武将を理解」すべく、「甲斐武田家にかかわる事象」も含め記載してみたいと思います。

そもそも「武田信玄(1521~1573年:家督相続は1541年位と言われる)」の先代(父)は「武田信虎」で、次の代(子供)は「武田勝頼」になります。つまり、別の言い方をすると「信玄の前の代に甲斐が統一」され、「信玄の次の代には、甲斐武田家は滅んでしまった」という事になります。今少し違った見方をすると、「1140年に、韮崎の武田八幡宮にて元服し、武田太郎信義と名乗った事に始まる甲斐武田家」は、「1582年に甲斐武田家は滅亡」しておりますので、「450年弱くらい続いた甲斐武田家の、40年位の絶頂期」を生きた武将が「武田信玄」と言う理解でよいと思っております。以下にそんな「武田信玄」を中心に、「城郭関連」・「戦関連」・「インフラ関連」・「エピソード関連」と言った切口で「甲斐武田家」に付き、少しだけ考察させて頂きます(詳細は、別シリーズの記事も多々ありますが、それぞれのリンクよりご参照ください)。

■ 城郭関連

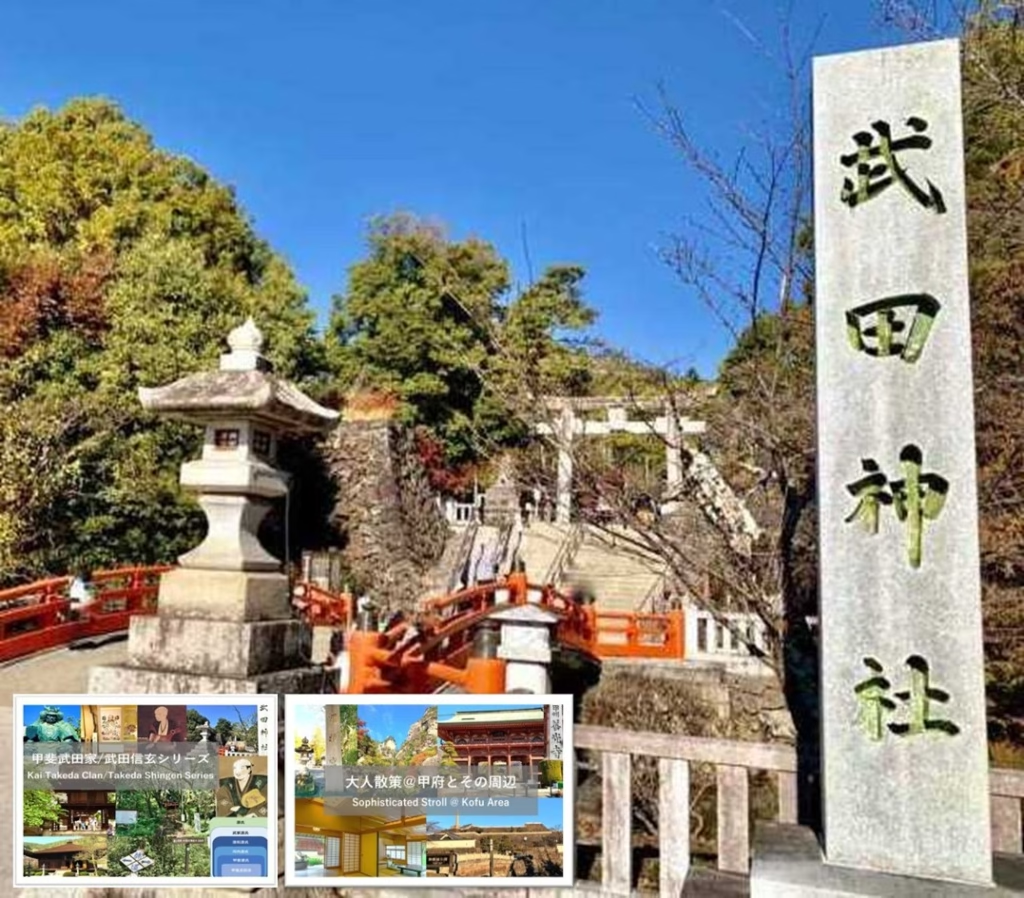

・躑躅ヶ崎館(現・武田神社) / 要害山城 / 新府城

「武田信玄の居城」として有名なのは「躑躅ヶ崎館(現・武田神社)」。しかしこの居城(躑躅ヶ崎館(現・武田神社))を拠点としたのは、「先代の信虎」・「次の代の勝頼」で、「信虎・信玄・勝頼の3代・60年位」と言われているようです。また、「躑躅ヶ崎館の詰城」であった「要害山城」で武田信玄は誕生したと言われております。つまり、『「信虎」が、「躑躅ヶ崎館・要害山城」を整備し、「武田信玄」がそれを受け継ぎ、その後「勝頼」も居城としたが、「信長の甲州征伐」に備え、「躑躅ヶ崎館」から「新府城」に拠点を移した』と言った歴史がある認識です。言い換えると、「勝頼は、『躑躅ヶ崎館では、信長の攻撃に耐えられない…』と思った物的証拠が『躑躅ヶ崎館』・『新府城』である!」と思ってしまったと言う事で、『武田信玄と言う武将を考える際、「城郭に関しては、自身の構築したお城を居城としていなかった」という事になり、「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」と言ったと伝わる「信玄らしさ(城郭に対するこだわりはあまりない?)」を感じる事が出来る』のでないかと思います。そして、そんな歴史を認識しつつ、そして妄想をしつつ、躑躅ヶ崎館(現・武田神社) / 要害山城 / 新府城を巡るのも、大人散策ではないかと思います!(ちなみに、甲府駅にほど近い「甲府城(舞鶴城)」は、基本武田信玄とは関係ない旨、追記して置きます…)

・武田の三堅城:久能山城・岩櫃山・岩殿城

上記、「武田信玄の居城」に付き、記載させて頂きましたが、「甲斐武田家の領内」は、「信玄の晩年~勝頼の家督相続直後が最盛期」だったと言われ、「本拠地の甲斐(現・山梨)」に加え、「北信濃を除く信濃(現・長野)の大部分」・「遠江(現・静岡西部)を除く駿河一帯」・「上野の西部」にわたっていたと認識しており、それなりの領土を支配していたようです。その領土内には、「武田の三堅城」と呼ばれる城郭があった認識で、それらは、「久能山城(静岡)」・「岩櫃山(群馬東吾野)」・「岩殿城(山梨大月)」になる理解です。どれもかなりのインパクト感じる「山城」(個人的には「“岩” 山城」だと思ってますが…)で、「躑躅ヶ崎館に比べると格段に堅牢な城郭」と皆様も思うのでないかと推察している次第です(甲斐武田家滅亡後、駿河を抑えた徳川家康は、「久能山城は駿府城の本丸」と言ったとも言われ、その死後、亡骸が埋葬され久能山東照宮(別格官幣社)になった歴史もある認識)。故に、それぞれちょっと距離がありますが、巡ってみては如何でしょうか?

■ インフラ関連

・信玄堤・信玄棒道

上記、「甲斐武田家の居城/領内の城郭」に付き、記載させて頂きました。これらの城郭も「インフラ」ですが、「城郭とは異なった、信玄の残したインフラの遺構」も、現・山梨には残されています。その代表は、「甲府の地を水害から守るべく設計された “信玄堤“」 & 「信濃侵攻を支えた “信玄棒道“」だと認識しております。

「信玄堤」は、「ある1つの場所に設置された堤防」だけの事を指すのではなく、「水の流れをコントロール」し、「その勢いをそぎ」・「溢れる事/壊れる事が無い様に堤(=堤防)の構築・管理」を行った「総合的な治水事業」と教わった記憶をしております。つまり、現在「信玄堤」と言われる堤防だけを見ても、「信玄の築いた “総合的な治水事業”」を理解する事は難しいと思う次第ですので、「将棋頭/石積出・高岩・信玄堤 (狭義の意味で=堤防)・築堤本陣跡/三社神社・竜王用水」と言った、それぞれを理解する事で「信玄堤に隠された戦略を理解できる」のでないかと思う次第です。

また「信玄棒道」は、『「信玄が、”戦は戦闘だけが戦ではない”」と理解していた事を理解できる痕跡』だと思っております。つまり、戦地への兵士・物資の移動、そのスピード等も踏まえ「道路の建設が必要」と考えたと思われる痕跡だと思っております。現在は、「歴史を感じ、自然を感じる大人散策路」と言った感じですが、その歴史・武田信玄の心持を感じつつ散策すると、ただの「気持ちの良い散策」が、「知的好奇心をそそる大人散策」に昇華するのでないかと思っております。

■ 戦関連

・川中島の戦い・関東(小田原)/駿河侵攻・三増峠の戦い・三方ヶ原の戦い

「戦国最強」とも言われた「武田信玄」。「それは何故?」でしょうか? 戦国期の戦の勝敗は、見解の違いもあり、一概には言えないと思いますが、「信玄の勝率は95%を超える」とも言われ、この数字だけを見ても「確かに戦国最強かも…」と思ってしまうかもしれません。ただ、その数字を知っただけでは、「信玄の強さを実感した!」とは言えないのではないかと、個人的には思っている次第です。つまり、上杉謙信と戦った「川中島の戦い」が有名ですが、それ以外の「関東(小田原)/駿河侵攻」・「三増峠の戦い」・「三方ヶ原の戦い」等を、少しだけ踏み込んで「戦その物の経過」を妄想してみると「信玄=戦国最強と言われた由縁」がみえてくる気がするという事です。各リンク先のページで、それぞれの戦に付き、勝手な妄想をしておりますので、皆様も今一歩、それぞれの戦の経過に付き踏み込んで、「信玄=戦国最強と言われた由縁」を感じてみてはいかがでしょうか?

■ エピソード関連

・風林火山/心頭滅却すれば…・明智光秀/天海との関わり?・敵に塩を送る・御旗盾無も…/武田24将

皆様は、「武田信玄にかかわるエピソード」って何か思い浮かぶものは、ありますか? 本ブログで取り上げておりますのは、「風林火山/心頭滅却すれば…」・「明智光秀/天海との関わり?」・「敵に塩を送る」・「御旗盾無も…」・「武田24将」です。

まずは、「風林火山」ですが、これは皆様ご承知の通り、「武田軍の軍旗に掛かれていた文言(スローガン?)」。勿論「風林火山」と書かれていたのではなく、「故其疾如風、其徐如林、侵掠如火、不動如山」と書かれていたようですが、これをいつの時代からか分かりませんが、「風林火山」と言うようになったと理解しております。そして、『この「”通称” 風林火山」は、現在の武田信玄の墓所がある「恵林寺」の僧「快川紹喜」による』と言われているそうです。「恵林寺の快川紹喜」と言えば、「武田家滅亡」の折に、「織田軍による焼き討ち」が行われた際、「心頭滅却せば、火も自づと涼し…(=しんとうめっきゃく せば ひも おのずから すずし…)」の辞世を残したと言われる「僧侶」です。そして更に、『「快川紹喜」は、「土岐氏の出」』とも言われている様で、『織田信長による比叡山焼き討ち後に、武田信玄により招聘(しょうへい)を受けて甲州に移ったとされる「川越喜多院の中興の祖・天海」』には、同じく『「土岐氏の出」と言われる「明智光秀」』と同一人物説があるのです…。「風林火山/心頭滅却すれば…」・「明智光秀/天海との関わり?」…、これらに関連する歴史を妄想しつつ、恵林寺に脚を運んでみるのも面白いのでないかと思う次第です。

次に、「敵に塩を送る」。現在でもたまに耳にするフレーズですが、これは「武田信玄と上杉謙信の間であったとされるエピソード」がもとになっている理解です。「謙信は、命のやり取りをした相手(信玄)に助け舟(=駿河侵攻により、塩が甲斐に入ってこない状況下塩を送った)」を出し、それに対し「信玄はお礼(通称 “塩留の太刀(現東京国立博物館所蔵)” を送った)」をする。「殺伐とした戦後期」に「清涼感を与える逸話」だと個人的には理解している次第です。

そして最後に、「御旗盾無もご照覧あれ」・「武田24将」。「御旗」は、「日本最古とも言われる日の丸」で、「盾無」は、「源氏に伝わる8種類の鎧の内の1つとも言われる鎧」で、「いずれも『甲斐武田家の家宝』」。「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」と言ったと伝わる「武田信玄」ですが、その中枢をなす忠臣は「武田24将」と言われ、武田家では、重要な決め事(決意)を示す際、「御旗・盾無」の前で、「御旗盾無もご照覧あれ」と言って「親方が、家臣団の前で決意」を示し、親方・家臣団一丸となって事に当たったと言われている認識です。つまり、「御旗盾無もご照覧あれ」と言うフレーズは、『「武田24将」をはじめとする、親方を含めた家臣団が一丸となって事に当たる為の魔法のフレーズ』だと思っている次第ですので、この「御旗盾無もご照覧あれ」と言うフレーズを頭の中で唱えつつ、「武田24将」に思いを馳せつつ、各スポットを巡ると、甲斐武田家・武田信玄がより身近に感じられるのでないかと思っております…。

【最後に】

以上、「『甲斐武田家とは?・武田信玄とは?』と言った題材をベースに、『甲斐武田家のルーツ・歴史』、『武田信玄と言う人物を城郭・戦・インフラ等の様々な視点』から考察」をさせて頂いた内容になります。

いかがでしたでしょうか? 「甲斐武田家」の超概要理解、「武田信玄に関するいくつかの角度からの考察」をさせて頂きましたが、皆様は、どの様にお感じになられましたでしょうか? 個人的には、『「武田信玄」を「戦国最強とも言われた戦国期を代表する武将」と言うだけでは不十分』だと、改めて思ってしまった次第です。尚、こちらのページでは、かなりサマリ的な記載に留まっておりますので、もしお時間がある様でしたら、それぞれのリンク先のページもご参照頂き、「甲斐武田家とは?・武田信玄とは?」に付き、今一歩踏み込んでみてはいかがかと思う次第です!

【あわせてお読み頂きたい!

“まとめ記事を含めた” 大人散策@甲府とその周辺シリーズ & 甲斐武田家・武田信玄シリーズ」関連記事…】

【あわせてお読み頂きたい! 「甲斐武田家・武田信玄シリーズ」関連記事…】

【あわせてお読み頂きたい! 「大人散策@甲府とその周辺シリーズ」関連記事…】