三増峠の戦いとは?

武田信玄と北条氏が戦った山岳戦で、地形を活かした布陣が特徴の認識です。

信玄の小田原侵攻の目的は?

北条氏の本拠・小田原城を攻める遠征で、真の狙いは、小田原ではない駿河の海の確保であったと推察しています。

河越夜戦の特徴は?

北条氏康が奇襲で勝利した戦で、日本三大奇襲の一つに数えられます。

関ヶ原の戦いと壬申の乱の共通点は?

いずれも日本の覇権を決めた戦で、地理に関ヶ原が舞台となった事、日本の頂点を争う戦いである事と言った辺りが共通しています。

孫子の兵法との関連は?

迂直の計や背水の陣など、孫子の戦略が日本の戦にも、意識してか否かは別として、例として見れる認識です。

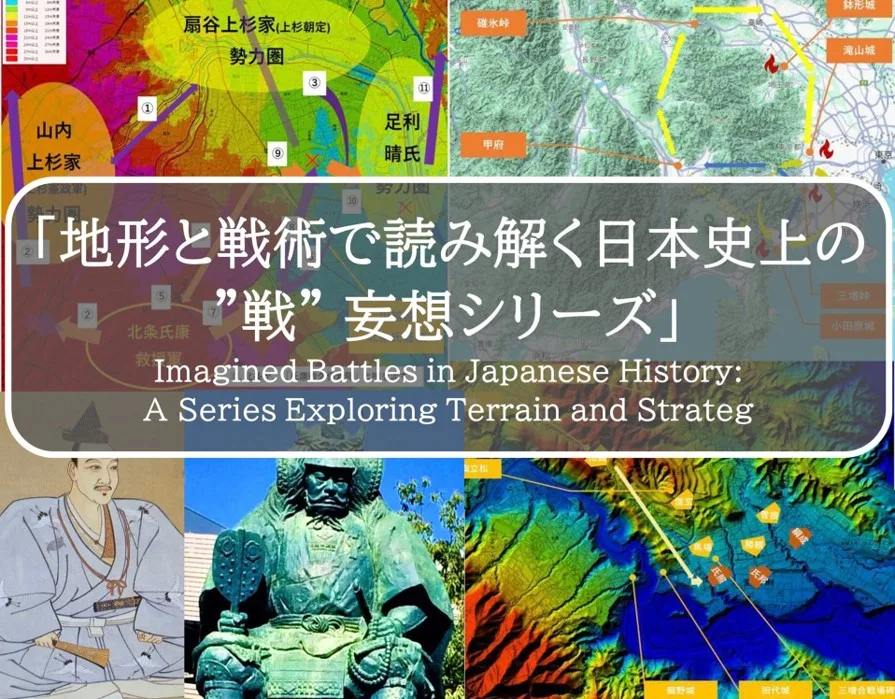

こちらのページでは、「これまで、本ブログ別記事でいくつか紹介させて頂きました『日本史上の “戦”』に付き、その概要を抑え、勝手に考察(妄想?)させて頂きた記事に付き、まとめ記事として紹介』させて頂きます。

📚本記事で得られる情報📚

✅「日本史上の “戦”」:三増峠の戦い・信玄の小田原侵攻・河越夜戦・甲陽鎮撫隊(新選組の後継?)の勝沼戦争・関ヶ原の戦い/壬申の乱等の概要・詳細リンク

✅「孫子と日本史の関連」:三方ヶ原の戦い・秀吉の小田原征伐・桶狭間の戦い・厳島の戦い等・詳細リンク

いきなりですが、皆様が思い浮かべる「日本史上の戦」って何ございますでしょうか? 本ブログでは、様々な「日本史上の戦」を取り上げさせて頂きました。「三増峠の戦い」・「信玄の小田原(関東)侵攻」・「河越夜戦」・「甲陽鎮撫隊が汚名を被った勝沼戦争」・「関ヶ原の戦い/壬申の乱」、更には「孫子と日本史シリーズ」においても、様々な「日本史上の戦」を取り上げ、「孫子の教え」との関連性に付き考察も加えさせて頂いた次第です。言い換えると、本ブログで様々な角度で「日本史上の戦」を取り上げさせて頂いたが、まだ「まとめ/サマリページ」を作成していたなかった為、中々本ブログの読者の皆様に「日本史上の戦」を Key にしたメッセージを届けられていなかったと思ってしまった次第です。

そんな状況であると思ってしまった為、今回こちらのページでは、本ブログ別記事の様々な「日本史上の戦」を取り上げ、「まとめ/サマリページ」として、皆様にご案内させて頂こうと思った次第です。すなわち「これまで、本ブログ別記事でいくつか紹介させて頂きました『日本史上の “戦”』に付き、その概要を抑え、勝手に考察(妄想?)させて頂きた記事に付き、まとめ記事として紹介』させて頂きます。

■ 三増峠の戦い

皆様は、「三増峠の戦い」ってご存じでしょうか? 以下に紹介する「関ヶ原の戦い」辺りの大戦と比べると、認知度は低いかもしれませんが、「小田原・北条氏と甲斐・武田氏が戦ったとされれる日本を代表する山岳戦」なんていわれ方もする様です。同じく以下に紹介する「信玄の小田原(関東)侵攻」の最終盤、甲斐・武田氏が、北条氏の小田原城を攻めた後、甲斐への帰路で発生した戦ですが、しかし、中々その詳細は見えていない所もい多いらしく、個人的には、現代に伝わる布陣図も、戦の経過から考えると「なぜ?」が付いてしまう戦である認識です。逆の言い方をすると「どんな妄想をしても間違いとは言い切れないのでは?」と思ってしまった次第で、『勝手に「地形図」や「信玄の心持」を想像しつつ「戦の経過」をしてみた記事』が、今回紹介する内容になります。詳細を以下のリンク先の記事で紹介しておりますので、皆様も、「皆様なりの考察」をしてみてはいかがでしょうか?

■ 武田信玄の小田原侵攻

上記、「三増峠の戦い」の段落で、少しだけ触れました「信玄の小田原(関東)侵攻」。甲斐・武田氏(武田信玄)は、本拠地の甲府から、そのまま南東に行けば、北条氏の小田原城を攻める事が出来たはずなのに、甲府から、わざわざ北に進路を取り、碓氷峠(軽井沢近く)を超えて、関東平野に入り、その後南下。埼玉・寄居の鉢形城・東京・八王子の滝山城と言った「北条氏の支城」を攻め、その後本拠地の小田原に攻め込むと言う、何とも遠回りの行軍を行ったとされているようです。しかし信玄は、何故こんな遠回りをして、小田原城を攻めたのでしょうか? しかも小田原城の包囲は数日だったようです…。ただこの「信玄の軍事行動」、「小田原(関東)侵攻」だけを、単体で見てしまうと、少々理解に苦しみますが、その前後の歴史を併せて見ていくと「信玄の心持」を理解できる気がしてくるのでないかと思う次第です。つまり、「信玄は本当に海が欲しかったんだ…」と…。

詳細を以下のリンク先の記事で紹介しておりますので、皆様も、「皆様なりの視点で、”信玄の心持、そして戦略”」を想像してみてはいかがでしょうか?

【あわせてお読みいただきたい関連記事!】

■ 河越夜戦

上記、「三増峠の戦い」・「信玄の小田原(関東)侵攻」と触れさせて頂きましたが、この時の「北条氏の顔」は、晩年の「北条氏康」。自身が山梨(北杜)出身である為、「三増峠の戦い」・「信玄の小田原(関東)侵攻」では、「信玄の強さ」が際立ったように記載してしまった感がありますが、「北条氏康もかなりの知将」と認識しております。そして、その「北条氏康の “かなりの知将ぶり”」が、いかんなく発揮された戦が、「河越夜戦」だと思っている次第でもあります。「日本三大奇襲」にも数えられ、北条氏の関東進出を決定的にした「河越夜戦」ですが、個人的な印象では、「夜戦であった事」・「戦いの範囲が広範囲であった事」から、「中々戦その物の “戦いの経過” が見えてこない戦」と言った印象を持っております。しかし、断片的な「歴史的な情報」を「地形図」と共に組わせ、実際に現地に赴いてみると、様々な想像・妄想が浮かんできて、「河越夜戦の実際の戦いの経過はこうであっただろう!」と仮説を立てて(妄想をして)しまった次第です。「日本三大シリーズの “日本三大奇襲“」の1つとして、また「孫子と日本史シリーズの “善く戦うものは、これを勢いに求めて、人に責めず“」の実例として取り上げると同時に、「河越夜戦の実際の戦いの経過」についても考察(妄想?)をしておりますので、詳細を以下のリンク先の記事よりご参照頂けますと幸いです!

【あわせてお読みいただきたい関連記事!】

■ 甲陽鎮撫隊(新選組の後継?)の勝沼戦争

そもそもですが、皆様は「甲陽鎮撫隊」って聞いた事ありますでしょうか? 恐らく、相当数の方が、聞いた事は無いのでないかと思います。では、質問を変えて、「新選組」は聞いた事がありますでしょうか? こちらは、多くの方がご存じだと思います。幕末の動乱期に、農民から武士へと出世した浪士隊で、近藤勇・土方歳三が有名処のツートップだと認識しています。

そんな「新選組」が、戊辰戦争の戦いにおける戦いの1つ・勝沼戦争に際し、幕府から賜った部隊の名前が、「甲陽鎮撫隊」と理解しており、この甲陽鎮撫隊は、勝沼戦争で敗れてしまう訳です。そしてその過程の話として、「甲陽鎮撫隊は、甲府城を抑えるべく、甲州街道を進軍するが、豪遊三昧のノロノロ進軍で戦地に向かった為、すでに甲府城は新政府軍に抑えられていて間に合わず、結局、大善寺の眼前・勝沼の地で戦になるが敗戦した」と言う、「甲陽鎮撫隊の失態」の側面を前面にだした話をしばしば耳にするのです。しかしながら、(新選組のファンでも、近藤勇・土方歳三に思い入れがある訳ではありませんが)個人的には、この大善寺の目の前で起こった勝沼戦争における敗戦は、甲陽鎮撫隊(≒新選組)の責任では無く、幕府の頭の固く実行力に乏しい役人の責任だと思っていおります。その事実関係を抑えた上で、「勝沼戦争の敗戦で被った汚名に関する考察」を、以下リンクにて記載しておりますので、ご参照頂けますと幸いです。(甲陽鎮撫隊と新政府軍が、共に抑えようとした甲府城址(舞鶴城)、進軍した甲州街道についてもリンクを紹介しますので、併せてご参照ください!)。

【あわせてお読みいただきたい関連記事!】

■ 関ヶ原の戦い・壬申の乱

皆様は、「関ヶ原」と耳にした際、どんな「日本史上の出来事」を思い浮かべますでしょうか? 恐らく、かなりの確率で「関ケ原の戦い」を思い浮かべるのではないかと思います。しかし同時に、この地は「古代の争乱」として有名な「壬申の乱」の舞台の1つでもある事、忘れてはいけないと思います。

『「関ヶ原の戦い」は、1600年に「徳川家康を総大将とした東軍」と「毛利輝元を総大将とし反徳川の石田三成を中心とする西軍」が、現在の「不破郡関ケ原町」を主戦場とした合戦で、勝者である徳川家康は強大な権力を手に入れ、徳川氏を中心とする江戸幕府の成立に繋がった戦』で、

『「壬申の乱」は、672年に「天智天皇の太子・大友皇子(=弘文天皇)」に対し、「天智天皇の弟・大海人皇子(後の天武天皇)」が兵を挙げて勃発し、反乱者である「大海人皇子(後の天武天皇)が勝利」したと言う戦』

と言った理解をしています。言い換えると、この「関ヶ原」の地は、『「日本と言う国の頂点を争う戦」が2度もあったエリア』という事になるのですが、その位置関係・地形を見ると「それも必然」と思えてくるのではないかと思う次第です。以下の記事では、その「関ヶ原」において、「それぞれの戦に思いを馳せる(コース・日程・スポットを踏まえた)大人散策情報」を記載しておりますので、以下リンクよりご参照頂けますと幸いです(併せて、「西軍が関ヶ原の戦い前に本拠地とした旧国宝24城の1つである大垣城」・「“孫子の教え” と “関ヶ原の戦い” に付き考察を加えた記事」についてもリンクを紹介しますので、併せてご参照ください!)

【あわせてお読みいただきたい関連記事!】

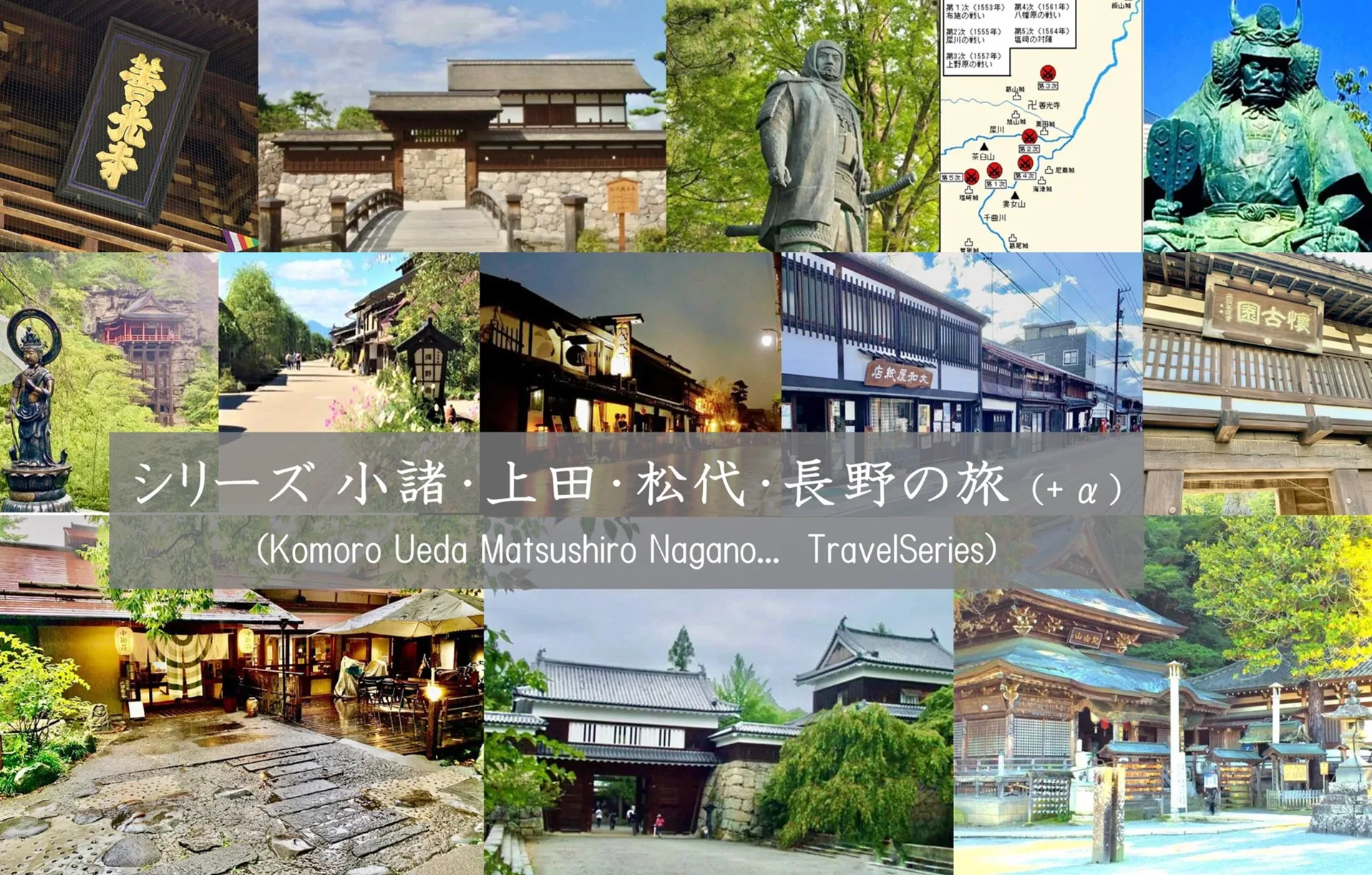

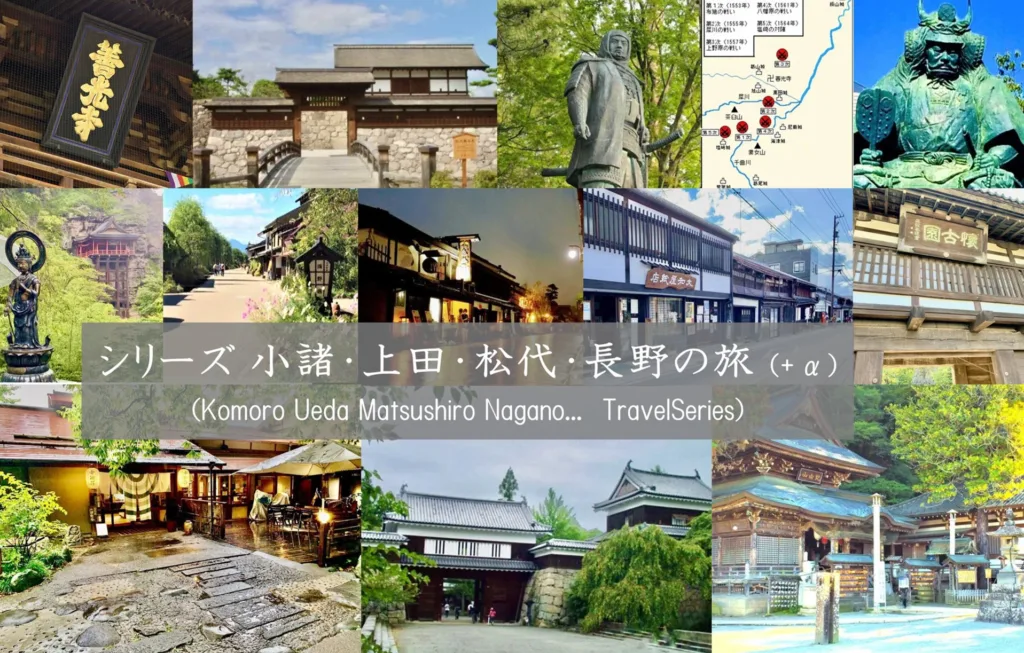

■ 川中島合戦

「川中島合戦」は、「12年間で5回」あったと言われているようで、「第4次川中島合戦」は、その5回の中で「最も激しく戦闘があった戦い 」と言われる、信玄と謙信の戦です。

そんな第4次川中島合戦で、「信玄は海津城に、謙信は妻女山に布陣」したと言われ、中々決戦にならない状況でしたが、先に武田方が仕掛ける形となり、上杉軍はこの武田方動きを察知し、夜中のうちに妻女山を下山して川を渡り布陣(「鞭声粛々夜河を渡る」と大河ドラマ等でよく取り上げられるシーンですね)し、夜明けと共に『逃げてくるはずの「上杉軍」を待ち構えていた “武田本隊” 』を「逆に強襲」したと言われる戦でもある認識です。

結果は、引き分けの考え方(=「前半は上杉の勝ち、後半は武田の勝ち」)が一般的とされる戦いと理解しておりますが、上杉謙信は、本当に妻女山に陣取ったのでしょうか?「上杉謙信が陣取ったと言われる妻女山」、「海津城」から本当によく見えます。直線距離にして「2km ちょっと」らしいですので、それは見えますよね。でも同時に「地理的に上杉はかなりリスクのある布陣をした」とも思えます…。

そんな理解の上で、『甲陽軍艦には、「妻女山」は「西条山」と書かれている』らしいと言う情報を得ました。故に、あえて「妻女山」ではなく「西条山」言う言葉(文字面)を気にしてみると、「西条」と言う文字が気になってきます。つまり、「この “西条” と言う地名をベースに妄想をしてみた…」という事になるのですが、中々面白い発見があった次第です…。皆様の見解は如何でしょうか?

【あわせてお読み頂きたい! 「シリーズ 小諸・上田・松代・長野の旅 (+α)」関連記事…】

■ 孫子視点で、日本史上の戦を妄想(シリーズから少し脱線…)

「地形と戦術で読み解く日本史上の “戦” 妄想シリーズ」より少し脱線します…。

上記、三増峠の戦い・信玄の小田原(関東)侵攻・河越夜戦・甲陽鎮撫隊が汚名を被った勝沼戦争・関ヶ原の戦い/壬申の乱と言った、「日本史上の戦」に付き記載させて頂きましたが、(自身だけかもしれませんが…)戦と言って忘れてはいけないのが「孫子」。上記、三増峠の戦い・信玄の小田原(関東)侵攻・河越夜戦・関ヶ原の戦いに関しては、「孫子との関連」を触れておりますが、その他にも「日本史上の戦」を拝見していくと、(日本史に与えた影響は限定的かもしれませんが)「源平合戦(源義経)」・「厳島の戦い(毛利元就)」・「三方ヶ原の戦い(家康 vs 信玄)」・「桶狭間の戦い(織田信長)」・「信長の甲州征伐」・「秀吉の小田原征伐」・「大村益次郎の上野戦争」と言った様な戦が、(他にもまだありますが)「孫子と日本史の関連」として、(個人的ではありますが)思い浮かんできます。そもそも「孫子」をWikipedia で調べてみますと、以下の様にあります。

『孫子』(そんし)は、紀元前500年ごろの中国春秋時代の軍事思想家孫武の作とされる兵法書。武経七書の一つ。古今東西の兵法書のうち最も著名なものの一つである。紀元前5世紀中頃から紀元前4世紀中頃あたりに成立したと推定されている (略)

https://ja.wikipedia.org/wiki/孫子_(書物)

「2500年も前の兵法書」で、「古典の中の古典」と言う事でしょうか? 勿論、現代版のものしか、私には読む事は出来ませんが、「端的でシンプルな文章は、読む側の状況に応じて、理解でき、自身の考えを巡らせる為のベースとなる、原理原則が書かれた書物」、と言った認識を個人的に持っております。故に、「結果論(=たまたま?)」かもしれませんが、「孫子と日本史の関連」も出て来て当然と思われ、こんな視点で「日本史上の戦」を見てみる事も「大人の楽しみ方の1つ」ではないかと思う次第です。

■ その他(シリーズから少し脱線… again…)

再び、「地形と戦術で読み解く日本史上の “戦” 妄想シリーズ」より少し脱線します…。

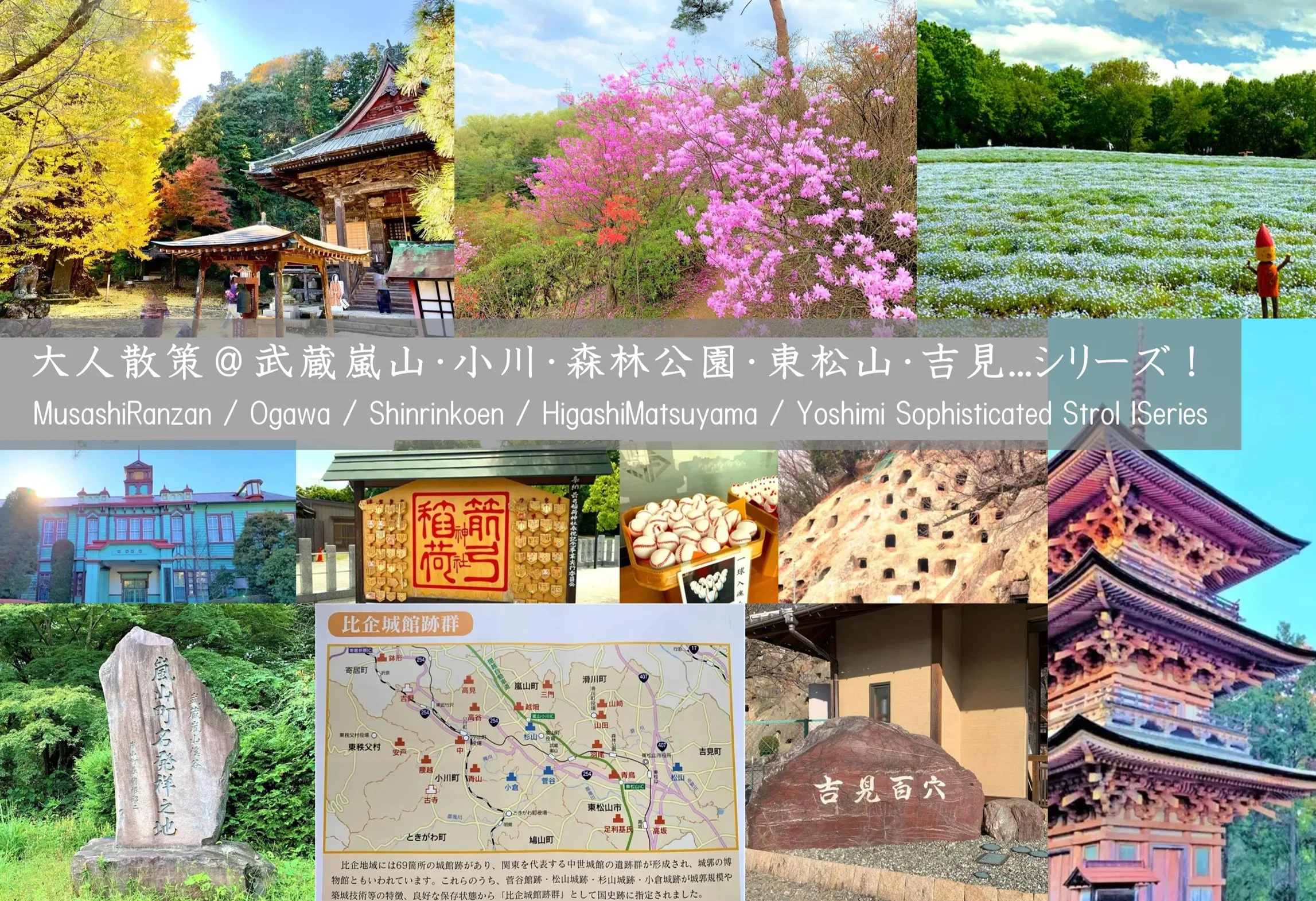

上記、「日本三大シリーズの “日本三大奇襲“」に付き、少々触れましたが、「地形と戦術で読み解く日本史上の “戦” 妄想シリーズ」とはしていない物の、本ブロブでは『「戦を妄想する… Japanese Historical battle」のカテゴリ』を設けており、「日本史上の戦」に関連する記事を、本シリーズよりとは、少し毛色が違いますが記載している記事もござます。少しだけ、具体例を紹介させて頂きますと、「沼田城の紹介に加え、”もし沼田城を攻めるならどう攻めるか?” を妄想した記事」・「甲斐・武田家の家宝として伝わり、戦の前に誓いを立てたと言われる “御旗盾無” を考察した記事」・「謙信と信玄が争った川中島合戦で、最も大きな戦いとなった言われる第4次の合戦で、謙信が陣取ったと言われる妻女山に疑問を感じた記事」・「日光の戦場ヶ原と言う地名が、神話の世界における神々の戦に関連すると考察した記事」と言った内容で紹介しております。また違った視点で「日本史上の戦」を妄想できると思うので、併せて以下記事ご参照頂けますと幸いです。

【最後に】

以上、「これまで、本ブログ別記事でいくつか紹介させて頂きました『日本史上の “戦”』に付き、その概要を抑え、勝手に考察(妄想?)させて頂きた記事に付き、まとめ記事として紹介』させて頂いた内容になります。

上記、個人的に Pick Up させて頂いた、それぞれの「日本史上の戦」を紹介させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか? 戦その物の情報は、限定的かもしれませんでしたので、詳細記事をご参照頂ければと思っておりますが…。日本は長い歴史を持った国で、日本史上多くの戦もあったはずですが、それぞれの詳細を現在の私達が知る事は、かなり難しいと思う次第です。同時に、それぞれの戦いが、今日の日本を作ってきた礎であり、それらを知る事は、現代の私達にとっても重要だと思う次第です。つまり申し上げたい事は、「情報は限定的でも、妄想はいくらでもでき、その先には、私達の祖先が築いて来てくれた日本と言う国の歴史があり、そこから気付く事が多くある」と思っているという事です。是非皆様も、「日本史上の戦を妄想」する事から、ご自身の糧になるメッセージを考えてみてはいかがでしょうか?

【あわせてお読み頂きたい! 「地形と戦術で読み解く日本史上の “戦” 妄想シリーズ」の関連記事…】