こちらのページでは、「江戸時代に整備されたと言われる “五街道” の中で『”海道”と呼ばれた”街道”』に付き、『海道 ⇒ 街道』と呼称が変わって行った経緯とその理由を考えてみたい」させて頂こうと思います。

📚本記事で得られる情報📚

✅「海道」と呼ばれた「街道」って、何処の街道?

✅「海道」と呼ばれた「街道」』に関する、勝手な考察

本ブログ別記事でも紹介しておりますが、皆さんは「五街道」はご存じですよね? 「東海道・中山道・甲州街道・日光街道・奥州街道」ですよね…。故に、念の為…、と言った感じですが、Wikipedia で、「五街道」を調べてみますと、以下の様にあります。

五街道(ごかいどう)は、江戸時代の江戸・日本橋を起点に伸びる東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道の五つを指した陸上幹線道である。1601年(慶長6年)に徳川家康が全国支配のために江戸と各地を結ぶ以下の5つの街道を整備し始め、2代将軍秀忠の代になって基幹街道に定められた (略)

https://ja.wikipedia.org/wiki/五街道

江戸時代に整備された事は、存じ上げて折りましたが、その江戸時代でも、随分と早い段階で整備されたのですね…。「東海道」・「中山道」の別記事でも触れましたが、これは、「五畿七道」の元で整備された多くの区間の道(「行政区分の道」ではなく、「道路としての道」)が、元々のベースとなっているので(東海道は東海道、中山道は東山道)、それなりのスピーディーさを持って整備できたのでないかと、勝手に推測してしまいます…。

そんな、「五街道」ですが、中には『海がないのに「海道」と呼ばれた「街道」』がある事ご存じでしょうか? まずは、以下に『海がないのに「海道」と呼ばれた「街道」』に関し、情報を整理し、その後、「その名称がどの様に変遷していったのか…」を抑えてた上で、「その背景を推察」していきたいと思います。すなわち、「江戸時代に整備されたと言われる “五街道” の中で『”海道”と呼ばれた”街道”』に付き、『海道 ⇒ 街道』と呼称が変わって行った経緯とその理由を考えてみたい」と思います。

【『「海道」と呼ばれた「街道」』は、何処の街道?】

「東海道・中山道・甲州街道・日光街道・奥州街道」と言った「五街道」に関する詳細情報は、別記事で触れていますが、ここでは、その中で『海がないのに「海道」と呼ばれた「街道」』を取り上げてみたいと思います。

早速、様々調べてみたのですが、色々なサイトに出てくる情報を、ある程度自分なりにまとめてみると、ポイントとして記載されているのは、恐らく以下「4つのポイント」だと認識した次第です。

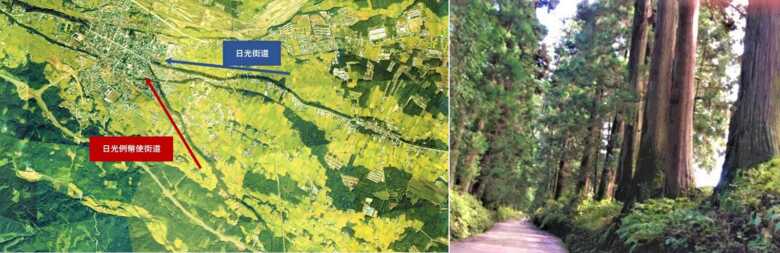

- 「五街道」の内、「東海道」は勿論だが、「甲州街道、日光街道、奥州街道」は、「甲州海道、日光海道、奥州海道」であったと言う事。

- また、「甲州(現・山梨)」や「下野(現・栃木)」には、『海がないのに「海道」はおかしいだろう…』と「新井白石が幕府に意見」した事。

- そしてそれに従い、『幕府は正式名称を「道中」』としたと言う事(=「甲州道中、日光道中、奥州道中」?)。

- しかし、この「道中」と言う言葉よりも、「街道」と言う言葉の方が、理由はわからないけど、現在では「市民権を得ている」と言う事。

これらの4点が、共通して出てくる内容になっていると理解させて頂きました。しかし、これらは恐らく事実として、正しい事なのでしょうが、私としては、以下2点がどうしても気になってしまいました…。

- なぜ「最初は “海道” だった」のか?

- なぜ、「現在市民権を得ているのは『”道中” でなく “街道”』」なのか?

個人的に、勝手に気になってしまった上記 2点ですが、皆様は同お感じになりましたでしょうか?

【『「海道」と呼ばれた「街道」』に関する、勝手な考察】

「なぜ、五街道が整備された最初の頃、甲州 / 日光 / 奥州は『海道と呼ばれたか?』」を考えるにあたって、まず、「五街道の2大街道」である「東海道と中山道」をまず考えてみると、以下の様に考えられると思います。

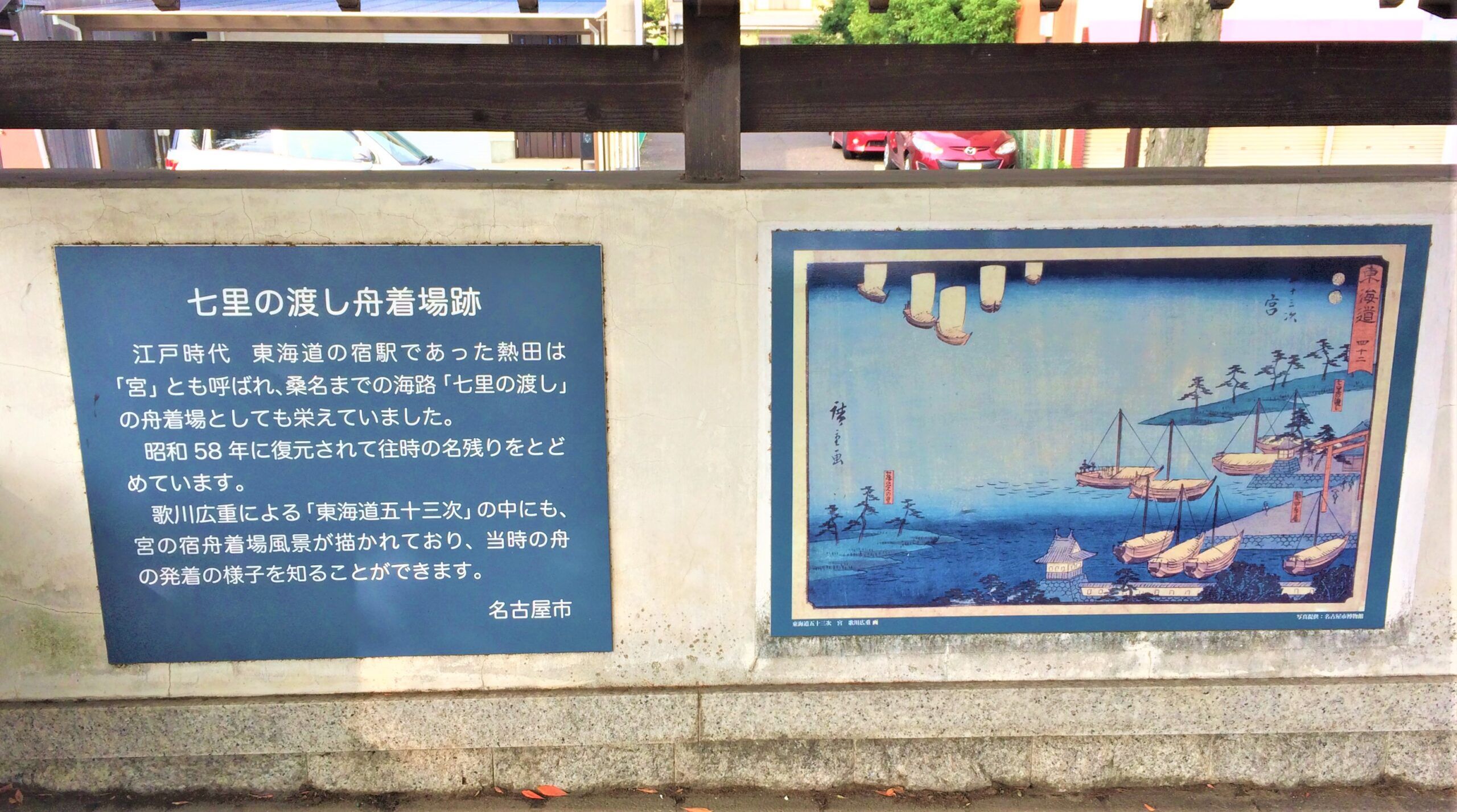

- 「東海道」は、「五畿七道」の始まりと共に、「東海道」と言われていた「道」(行政区間の括りの意味ではなく)で、「河口付近の大河との闘い」を必要とする「海側の道」。

- 「中山道」も、「五畿七道」の初めの頃から、「東山道」をベースにした「道」(行政区間の括りの意味ではなく)だが、「日本列島の真ん中を通る峠との闘い」である「山の道」。

つまり、「東海道は、その歴史から、そのまま『東海道』と名付けられ」、「中山道は、東山道をベースにし、日本列島の真ん中を通る道だから『中山道』と名付けられた」ように思えてきます(東山道の「東」を「中」に、わざわざした理由は「?」ですが、勝手な個人的考察を別記事でも取り上げております)。あくまでも個人的な推察で、何の証拠もありませんが…。

そして次に、「甲州 / 日光 / 奥州のそれぞれの街道(海道)」を考えてみます。

もし、「東海道・中山道」にならって、「これら 3つの街道」に名前を付けるのであれば、いかがでしょうか? どれも「海沿いの道」ではなく、どちらかと言うと「山の道」なので、「中山道」にならって、「甲州山道、日光山道、奥州山道」となるのではないでしょうか? 正直、読み方は、「センドウ?」でも、「サンドウ?」でも、特にこだわりはありませんが、いづれにしても、「”地域名” と “山道”」がセットになっているためか、「”それぞれの地域” が “山の頂上”」の様に思えてしまい、私にはしっくりきません(あくまでも個人的主観ですが…)。逆の言い方をすると「中山道」は、地域名でない為か、『山の中を貫く道が「中山道」と言った感じに思える』のでしっくりくる感じがします…。

では、正式名称である「道中」では、どうでしょうか?「甲州道中、日光道中、奥州道中」。いかがですか? 正式名称と言われているので、おかしくない感じもしますが、「道中」と言われると「道その物」、もしくは「道の途中」といった状況を示している様に感じられ、「道なかば感」があり、これも私にはしっくりきません(やはり個人的主観ですが…)。

では、「街道」は如何でしょうか?「甲州街道、日光街道、奥州街道」。やはり個人的な主観に基づくものですが、「一番しっくりくるように感じる」のは、私だけでしょか? 恐らく「普段から使っている」から、「しっくりくる」可能性はありますが、「甲州 / 日光 / 奥州と地名(=街)があるので『そこに伸びる・続く』 or 『そこを通る』正にその道」の感じが出てきませんか?

こうなってくると、勝手な推測として、以下の様に考えてみた次第です。

『「五街道」を整備した「徳川幕府」としては、自身にゆかりの深い「東海道」をベースに、(恐らく無意識に近い状態で)「同じ道で、自身が整備した主要幹線道路群」だから、「統一感」を持たせるべく、元々「東山道」をベースにしている「中山道」は別として、「甲州 / 日光 / 奥州」にも、「海道」と名付けた。しかし、「海もないのに・・・」と「違和感」を一般市民は感じており、「新井白石の上申」もあったので、「道中」と変更した。それでも、「道中」では、「道その物」もしくは「道の途中」といった「状況」を示している様で、「道なかば感」がある様に感じられ、まだ多くの人にっとて、「100%しっくりこない状況」であった。そんな状態であったが、「栗(九里)より(四里)うまい十三里」(「川越」の「サツマイモ」を宣伝する為の「キャッチフレーズ」?)、の様に、「文字る」のが得意な日本人は、『「海道」を同じ読み方で「街道」』すると、『「目的に地に延びる」、もしくは「その場所に通じている」正に「その道そのもの」』と言ったイメージが出来、「最もしっくり来た」ので、この呼び方が「市民権を得る事」となり、それが現在まで続いている』

こんな「勝手な推測(妄想?)」をしてしまいましたが、皆様はどう思われましたでしょうか?

【最後に】

以上が、「江戸時代に整備されたと言われる “五街道” の中で『”海道”と呼ばれた”街道”』に付き、『海道 ⇒ 街道』と呼称が変わって行った経緯とその理由を考えてみた内容」になります。

正直、呼び方なので「なんでも良い」気はしますが、やはり「しっくりくる感覚」は、重要と思います(繰り返しで恐縮ですが「あくまでも個人的な主観」ですが…)。それは、「物事の理解」も進みますし、「覚える事もたやすくなる」からだと思います。故に、「海道」ではなく、「道中」でもなく、「街道」が今に生き残ったのでないかと、誠に勝手ながら思ってしまった次第です。別の記事で触れました、「落合」や「追分」、「分水嶺」、そして「切通」や「五稜郭」といった言葉(名称)も、『その状況を踏まえた「しっくりくる名称(言葉)」』で、非常に「日本らしいネーミングセンス」と思ってしまうのは、私だけでしょうか? 皆さんの周囲にも、しっくりくる名称、しっくりこない名称、それぞれあると思いますので、それらを考えてみるもの「大人の楽しみ方の1つ」ではないかと思った次第です…。

【あわせてお読み頂きたい! 「”街道を連想するワード” シリーズ」の関連記事…】

【あわせてお読み頂きたい! 「街道シリーズ」の関連記事…】