道後の古社寺巡りのおすすめルートは?

道後温泉本館周辺から湯神社→伊佐爾波神社→宝厳寺→石手寺の順に徒歩で巡ると、高低差と見どころのバランスが良いです。

所要時間の目安は?

写真撮影や参拝を含めて2.5〜3.5時間が目安です。石手寺での滞在時間により変動します。

見どころは?

伊佐爾波神社の本殿と参道階段、石手寺の国宝・文化財群、湯神社の湯のまち展望、宝厳寺の静かな境内がハイライトです。

アクセスは?

伊予鉄道 市内電車「道後温泉」停留所から徒歩圏。石手寺へは、本記事紹介以外のコースとして、道後公園側からのアクセスも快適です。

服装や持ち物の注意点は?

階段と坂が多いため歩きやすい靴が必須。参拝用に小銭、御朱印帳、天候によっては日傘やレインウェアがあると安心です。

【はじめに】

こちらのページでは、「道後温泉街から徒歩で巡れる、この地域の Key となる神社仏閣と認識する『湯神社・伊佐爾波神社・宝厳寺・石手寺』の大人散策情報を、それぞれの概要と共に、実際の参拝ルート含め共有」させて頂こうと思います。

📚本記事で得られる情報📚

✅湯神社・伊佐爾波神社・宝厳寺・石手寺の超概要

✅湯神社・伊佐爾波神社・宝厳寺・石手寺の大人散策情報/ルート・所要時間

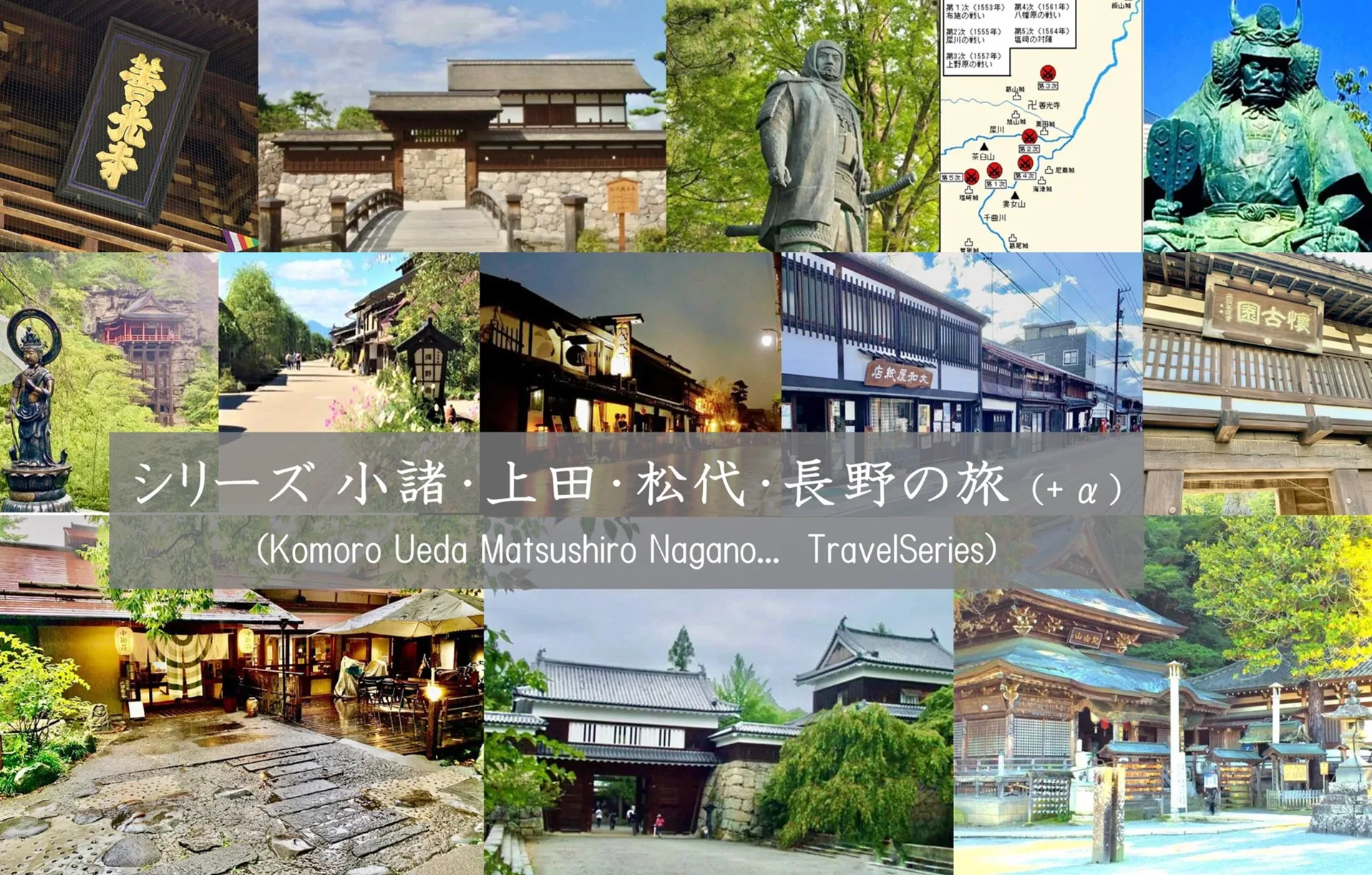

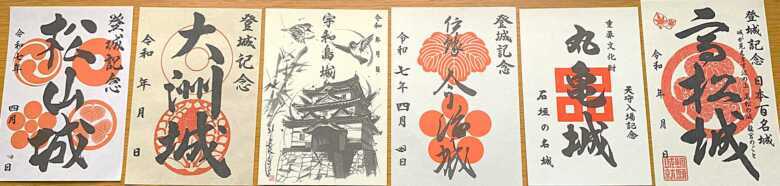

本ブログ別記事で、現存12天守の一つである「松山城」に付き記載させて頂きました。そして、「松山城」に参らせて頂くのであれば、道後温泉に宿泊して温泉を楽しみ、更には、松山における Key の大人散策スポット(萬翠荘 / 坂の上の雲ミュージアム・湯築城跡(日本100名城の一つ)等も楽しんで、道後の温泉街も大人散策する事を想定させて頂きました。しかし、埼玉の川越から、折角この地に脚を運ぶのであれば、まだ不十分…。という事で、「道後温泉街からほど近い神社仏閣を大人散策!」と言うプランも組み込み、「湯神社・伊佐爾波神社・宝厳寺・石手寺」に、今回(2025年の春)、「香川・愛媛を巡る6泊7日の旅(旅全体のMapはこちら)」の中の最終日(7日目)に、訪問(参拝)申し上げた次第です。

今回こちらのページでは、その際に訪問(参拝)した「湯神社・伊佐爾波神社・宝厳寺・石手寺」の大人散策の内容に付き、共有させて頂きます。すなわち、「道後温泉街から徒歩で巡れる、この地域の Key となる神社仏閣と認識する『湯神社・伊佐爾波神社・宝厳寺・石手寺』の大人散策情報を、それぞれの概要と共に、実際の参拝ルート含め共有」させて頂こうと思います。

【道後温泉街からほど近い神社仏閣を大人散策!】

「香川・愛媛を巡る6泊7日の旅(旅全体のMapはこちら)」の5日目、宇和島(城)から大洲城を経由して松山に移動し、「道後温泉・八千代」に到着。その日は温泉を楽しんで、翌日の6日目、「松山城(現存12天守)」・「萬翠荘」・「坂の上の雲ミュージアム」・「湯築城跡(日本100名城)」・「(若干)道後の温泉街」の大人散策を満喫し、「道後温泉・八千代」にもう1泊。そしてこの旅の最終日(7日目)に、「湯神社・伊佐爾波神社・宝厳寺・石手寺」に、朝一から午後一くらい(2.5時間位の行程)で、訪問(参拝)させて頂いた感じでした。以下に、それぞれの神社仏閣の基本情報、並びにその詳細ルートも含めた大人散策情報を共有させて頂きます。

ちなみに、6・7日目のスケジュールの全体図は、

6日目の朝『「道後温泉・八千代(9:00位発)」⇒ (道後温泉駅から路面電車) ⇒「松山城(9:30~12:00位)」を巡った後 ⇒ 全て徒歩で「萬翠荘(ランチ休憩も含んで12:30~13:30位)」⇒「坂の上の雲ミュージアム(13:30~14:00位)」⇒「湯築城跡(14:30~15:30位)」⇒「(若干)道後の温泉街(15:30位~17:00位)」⇒「伊予食堂 おとら(夕食:17:00~18:00位)」と巡って ⇒ 「道後温泉・八千代(18:30位着)」』と言う感じの行程でした…。

そして7日目は、朝、『「道後温泉・八千代(11:00前にチェックアウト)」⇒「道後温泉駅のコインロッカーに荷物をあづけ(11:00位)」⇒ 全て徒歩で「(若干)道後温泉の街並み(11:00~11:30位)」 ⇒ 「湯神社(11:30位)」⇒「伊佐爾波神社・宝厳寺(12:00前後)」⇒「石手寺(12:30過ぎ~13:00過ぎ)」と巡り、 「道後温泉駅(13:30位)」に戻って、少し休憩した後バスで「松山空港」に移動の後(道後温泉~松山空港は40分くらいだった記憶)、「松山空港内の“かどや 松山空港店“」で “鯛めし”で、今回の旅を〆て、「羽田空港」⇒「川越」に帰宅した』と言う感じの行程でした…。

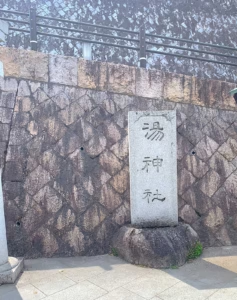

■ 湯神社

「湯神社」は、道後温泉本館の南東の高台・冠山?にある神社。主祭神:大己貴命(=大国主)・少彦名命(大国主の国造りを支えた神)、相殿神:素戔嗚(大国主の祖先(父?))・櫛名田比売(スサノオの妻)との事なので、「国津神系の神社」と認識している次第です。Wikipedia には、以下の様にあります。

湯神社(ゆじんじゃ)は、愛媛県松山市冠山にある神社。式内社で、旧社格は県社。神紋は「亀甲に花菱」。

相殿に式内社の出雲崗神社(いずものおかじんじゃ)を祀る。別称として、「湯月大明神」、4柱の神を祀るため「四社大明神」、伊佐爾波神社の西にあるため「西宮」とも呼ばれる。概要

松山市市街地の東部、道後温泉近くの冠山山頂に鎮座する。

社名は道後温泉によるもので、古くは道後温泉の起源地である鷺谷(現 松山市道後鷺谷町)に鎮座していた。祭神

>主祭神

・大己貴命(おおなむちのみこと) – 大国主命の異称。

・少彦名命(すくなびこなのみこと) (略)

>相殿神(出雲崗神社祭神)

・素盞嗚命(すさのおのみこと)

・稻田姫命(くしなだひめのみこと)国作り(国造り) 歌川国芳『日本国開闢由来記』巻一より波に乗ってオオナムチ(大国主神)の前に出現したスクナビコナ(右上) 『日本略史 素戔嗚尊』に描かれたヤマタノオロチ(月岡芳年・画) スサノオ 景行天皇 歴史

湯神社は、景行天皇が皇后・八坂入姫命とともに当地に行幸した際、道後温泉の守護神として、鷺谷の大禅寺の前に創建されたと伝えられる。鷺谷は、鷺が痛めた足を温泉に浸して治療していたとされる場所で、道後温泉発見の起源地である。また、鷺は道後温泉のシンボルにもなっている。舒明天皇の行幸に際し、社殿が新築された (略)

「湯神社」へは、道後温泉本館の南東側(湯神社の社殿からは北側)から、階段を登ってアクセスさせて頂きました。階段を登って行くと「空の散歩道」と言う看板・石碑があり、足湯もあって、そこからは「道後温泉本館の全体図」をじっくり拝見する事が出来ます。そして、その「空の散歩道」から駐車場を挟んだ、南東の反対側に「湯神社」の社殿があり、摂末社の「中嶋神社」も並んで配置されていました。上記引用によると、『「ヤマトタケル(日本武尊)」の父にあたる「12代・景行天皇」が行幸した際に創建された神社』という事の様ですので、恐らく、1600年~1700年前の創建と思われる神社だと認識(ほぼ神話の世界の話になるので、正確に見えませんが…)。その歴史を感じつつ、参拝させて頂き、南側の階段から、次の目的地である「伊佐爾波神社」に参るべく、失礼させて頂きました。

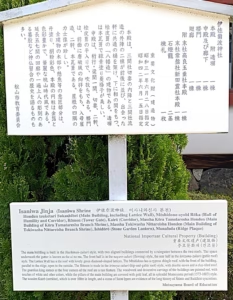

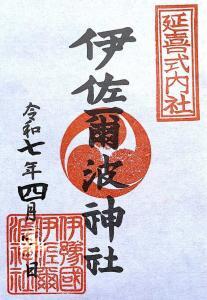

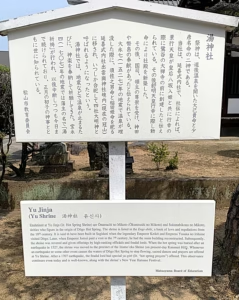

■ 伊佐爾波神社

「湯神社」の次に参らせて頂いたのは、「伊佐爾波神社」。「道後八幡」の別名がある通り、源氏の守り神とも言われる「八幡神」を祭る神社と認識しております。Wikipedia には、以下の様にあります。

伊佐爾波神社(いさにわじんじゃ)は、愛媛県松山市にある神社。式内社で、旧社格は県社。神紋は「左三つ巴」。

別称として「湯月八幡」・「道後八幡」とも呼ばれる。概要

松山市市街地の西部、道後温泉近くの道後山の東南端に鎮座する。もとは道後公園のある場所にあったが、建武年間に河野通盛によって湯築城構築のため現在地に移された。

現存する社殿は寛文7年(1667年)に松山藩主松平定長によって造営された。

国の重要文化財に指定されている社殿は、全国に3例しかない八幡造である。このほか、重要文化財の太刀(銘 国行)が伝えられている。祭神

>主祭神

・譽田別尊 (ほんだわけのみこと) – 応神天皇に同じ

・足仲彦尊 (たらしなかつひこのみこと) – 仲哀天皇に同じ

・氣長足姫尊 (おきながたらしひめのみこと) – 神功皇后に同じ

・三柱姫大神 – 宗像三女神に同じ。以下の3柱を指す

‐ 市杵島姫尊 (いちきしまひめのみこと)

‐ 湍津姫尊 (たぎつひめのみこと)

‐ 田心姫命 (たぎりひめのみこと)

>配神

・東照大神 (東照大権現) – 徳川家康に同じ応神天皇 宇佐神宮 石清水八幡宮本社楼門 浜松城の徳川家康像 歴史

>概史

社伝によれば、仲哀天皇と神功皇后が道後温泉に来湯した際の行宮跡に創建されたという。旧鎮座地は「伊佐爾波岡」と呼ばれていた。

平安時代中期の『延喜式神名帳』には「伊予国温泉郡 伊佐尓波神社」と記載され、式内社に列している。神仏習合の時代には、宝厳寺と石手寺は、共に伊佐爾波神社の別当寺であったとされる。

伊予国守護・河野氏による湯築城の築城に際し、現在の地に移転した。当社は湯築城の守護神として河野氏から崇敬されたほか、道後七郡(野間・風速・和気・温泉・久米・伊予・浮穴の各郡)の総守護とされた。

松山藩の藩主となった加藤嘉明は、松山城の固めとして松山八社八幡を定め、当社は「湯月八幡宮」として一番社とされた。また武運長久の祈願社として、社領に久米郡井合の土地100石を寄進した (略)三韓征伐 新羅王 神功皇后に帰順奉る所。1860年歌川国芳 。 住吉神社(山口県下関市)本殿(国宝)千鳥破風があるため一見すると春日造に見えるが檜皮葺流造である 住吉大社(大阪府大阪市)第三本宮幣殿(奥)・第四本宮幣殿(手前) 住吉神社 (福岡市) 神門 住吉神社(壱岐)拝殿 境内

>本殿

寛文7年(1667年)造営。様式は「八幡造」といわれ、後殿・前殿の2棟の社殿が前後につながった形をとる。後殿は祭神の夜の座所、前殿は昼の座所とされる。後殿は切妻造、檜皮葺、桁行9間、梁間2間で、三間社を横に3つ繋げた形となる。前殿は流造、檜皮葺き、桁行9間、梁間2間。国の重要文化財に指定。

>申殿(もうしどの)

本殿の前に位置する。桁行1間、梁間1間、一重、切妻造平入りで檜皮葺。前方に桁行3間、梁間1間、妻入の廊下が接続する。国の重要文化財に指定。

>楼門

社殿正面に位置する。入母屋造、本瓦葺。初層正面は唐破風とする。国の重要文化財に指定。

>廻廊

楼門の左右から伸び、本殿等の社殿を囲む。国の重要文化財に指定 (略)

「道後八幡」の別名はあり、扁額にも「八幡宮」とありますが、神社名は、「伊佐爾波神社」。参拝時から、『普通に考えたら「伊佐爾波八幡宮」でいい気がする…』と思っていた次第です。でも、上記Wikipedia の引用を拝見し、その名称、少し腑に落ちた感じでした。

つまり、

①まだ「三韓征伐」前ではあったが、八幡宮の祭神として有名な「神功皇后」に所縁があり(神功皇后と言えば、住吉神社をイメージする方も多いかもしれませんが…)、

②「源平合戦で、平氏一族でありながら鎌倉方(八幡神を信仰する河内源氏方)に組した河野氏」にも関係深く(伊佐爾波神社は、元々あった現・湯築城跡の場所から、その築城に伴い河野氏により移転させられた)、

③松山藩主:加藤氏(元々は八幡神を信仰する河内源氏の流れを汲む甲斐源氏・甲斐武田氏の家臣で、その後(事実は不明も)源氏である家康が出た松平氏の家臣になったとも…)・松平氏(徳川に縁深い久松松平氏系と認識)のサポートも受け、

④伊佐爾波神社のHP(https://isaniwa.official.jp/)によると「詳細は不明なものの、源氏の大本である清和天皇(858-876)の頃に、道後八社八幡宮の1つとして創建された」言われているらしい、

と言った辺りから推察すると、「元々は、『仲哀天皇と神功皇后が道後温泉に来湯した際の行宮跡』に、『八幡宮』のカラーをまといつつ創建され、時代背景故に「武」・「八幡神」のカラーは失わなかったが、依然として『仲哀天皇と神功皇后が滞在した地:伊佐爾波岡』のカラーが、神社名に強く残った神社」と言った感じかな…、と勝手に思ってしまったという事です…。

そんな「道後八幡」こと「伊佐爾波神社」。道後温泉駅から続く参道、並びに社殿は「さすが!」の一言。長い一直線の参道を遠目に「社殿」を見つつ進み、階段を登り切った瞬間、目の前に圧巻の姿で現れる「社殿」は、江戸初期に、松山藩主・松平氏によって造営された、国の重要文化財との事。上記の様な「歴史的な妄想」と「圧巻の建造物」を同時に楽しめる大人散策スポットが、『「道後八幡」こと「伊佐爾波神社」』だと思う次第です。

■ 宝厳寺

「伊佐爾波神社」の次に参らせて頂いたのは、「一遍上人・誕生地」として有名な認識の「宝厳寺」。Wikipedia には、以下の様にあります。

宝厳寺(ほうごんじ)は、愛媛県松山市道後湯月町にある時宗の寺院。山号は豊国山。院号は遍照院。境内は「一遍上人の誕生地」として愛媛県指定史跡となっている。

歴史

寺伝では天智4年(665年)に、斉明天皇の勅願により国司越智守興(おちもりおき)が創建したという (略)

正応5年(1292年)、時宗の祖・一遍の弟にあたる仙阿によって再興され、時宗に改宗し、時宗十二派のうちの奥谷派本山となった。一遍は延応元年(1239年)河野通広の第二子として、この寺の一角で誕生したとされているが、異説もある (略)境内

>山門:唯一焼失を免れた。上人坂を上り詰めたところにある。

>本堂:新造された阿弥陀三尊像を拝観できる。

>一遍上人堂:新造された青銅製漆塗一遍上人像(像高113cm)を拝観できる。一遍聖絵の模写4枚を展示 (略)

「宝厳寺」には、「伊佐爾波神社」から「社殿北東側の階段」経由で参らせて頂きました。車は通れない階段の通路をショートカット的に進むと、若干高低差はありますが、5分もかからずアクセス出来た感じでした。「宝厳寺境内」は「限られた空間」ですが、「踊り念仏で有名で、捨聖(断捨離の聖人?)とも言われた鎌倉期の僧・一遍上人」の「誕生地」すので、その人柄に思いを馳せつつ(踊ってませんし、断捨離祈願もしてませんが…)、お参りさせて頂いた次第です(写真が、うまく撮れていませんでした為、以下Wikipedia より引用いたします)。

※ 参考 (Wikipediaより)

一遍(いっぺん、英語: IPPEN)は、鎌倉時代中期の僧侶。時宗の開祖。全国各地で賦算(ふさん)と呼ばれる「念仏札」を渡し、踊りながら南無阿弥陀仏(念仏)と唱える「踊り念仏」を行った。徹底的に自身の所有物を捨てたことで「捨聖(すてひじり)」とも呼ばれた (略) https://ja.wikipedia.org/wiki/一遍

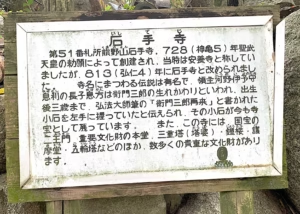

■ 石手寺

「宝厳寺」から、再び来た階段を戻り、「伊佐爾波神社」の駐車場を抜け、山間の道を進んで、次に向かったのは「石手寺」。Wikipedia には、以下の様にあります。

石手寺(いしてじ)は、愛媛県松山市にある真言宗豊山派の寺院。熊野山(くまのざん)、虚空蔵院(こくぞういん)と号す。本尊は薬師如来。四国八十八箇所第五十一番札所。遍路の元祖とされる衛門三郎の再来伝説ゆかりの寺でもある (略)

歴史

寺伝によれば、神亀5年(728年)に伊予国の太守、越智玉純(おちのたまずみ)が夢によってこの地を霊地と悟り熊野十二社権現を祀った。これは聖武天皇の勅願所となり、天平元年(729年)に行基が薬師如来を刻んで本尊として安置して開基したという。創建当時の寺名は安養寺、宗派は法相宗であったが、弘仁4年(813年)に空海(弘法大師)が訪れ、真言宗に改めたとされる (略)文化財

>国宝

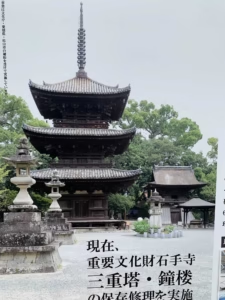

・仁王門 – 三間一戸楼門、入母屋造、本瓦葺き (略) 『伊予古蹟志』に文保2年(1318年)の建立とある。様式的にもその頃の建立とみられ、鎌倉期建築の特徴がよく現れている (略)>重要文化財

・本堂 – 本瓦葺き、正面側面とも五間、単層入母屋造りの仏堂。鎌倉末期 (略)

・三重塔 – 鎌倉時代末期 (略)

・訶梨帝母天堂 – 鎌倉時代末期 (略)

・鐘楼 – 袴腰造。元弘3年(1333年)の建立(柱墨書による) (略)

・護摩堂 – 室町時代初期 (略)

・五輪塔 – 鎌倉時代末期、総高273 cm花崗岩製 (略)

・銅鐘 – (略) 建長3年(1251年)6月の銘 (略)

・木造金剛力士立像(二王門安置) – (略) 1240年頃、鎌倉盛期運慶派の特徴を示す (略)

「石手寺」は、「鎌倉期の歴史ある建造物」を拝見できる寺院と認識しており、「松山にお邪魔した際は、外せない大人散策スポット」と想定し、今回の参拝コースに組み込ませて頂いた次第です。上記の通り、「宝厳寺」からは、「伊佐爾波神社」の駐車場を抜け、山間の道を進んで、参らせて頂いたのですが、途中、(かなり草木に覆われていましたが)「五輪塔(重文・鎌倉期)」を拝見しつつ歩を進めた緑の多い道は、中々のコース。ストレスを感じる事なく、15分程で「石手寺」まで参る事が出来ました。「石手寺」には、北東側の入口からお邪魔し、まずは南側の出入り口に移動し、「渡らずの橋」付近から、大人散策を開始しました。

「回廊」・「仁王門(国宝・鎌倉期)・木造金剛力士立像(重文・鎌倉期)」と進み、「鐘楼(重文・室町期)・銅鐘(重文・鎌倉期)」・「護摩堂(重文・室町期)」・「一切経堂」・「訶梨帝母天堂(重文・鎌倉期)」・「大師堂」・「絵馬堂」・「本堂(重文・鎌倉期)」・「阿弥陀堂」と時計回りで巡らせて頂き、最後に「お茶堂」で、御朱印を頂戴し、参拝を完了させて頂いた次第です。あいにく、「三重塔(重文・鎌倉末期)」」は修復中で拝見できませんでしたが、「歴史を感じる建造物が立ち並ぶ空間」は中々の大人散策スポットだと思った感じで、松山に脚を運んだ際は、脚を伸ばすべきだと実感した次第でした。

その後、来た道とは別の「石手寺」の南側の広い道を「義安寺」に寄り道しつつ、「道後温泉駅」まで戻り、一休みした後、バスで、松山空港まで移動し、川越への帰宅の途についた次第でした。

【最後に(大人散策マップ by Google My Map も…)】

以上が、「道後温泉街から徒歩で巡れる、この地域の Key となる神社仏閣と認識する『湯神社・伊佐爾波神社・宝厳寺・石手寺』の大人散策情報を、それぞれの概要と共に、実際の参拝ルート含め共有」させて頂いた内容になります。

「湯神社・伊佐爾波神社・宝厳寺・石手寺」の概要、並びに大人散策情報を記載させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか? 個人的に思った事は、「それなりの範囲の神社仏閣を巡ったが、2.5時間程度で巡る事が出来、中々効率的で、この地域の歴史・文化を感じるコースだった」と言った印象を持った感じでした。言い換えると、皆様がこの地域に脚を運ばれる際、「現存12天守の一つである松山城」・「道後温泉本館」と言った主役級のスポットには、勿論脚を運ばれると思いますが、もしプラスで時間を確保できるのであれば、別記事で紹介した「萬翠荘」・「坂の上の雲ミュージアム」・「湯築城跡(日本100名城)」・「道後の温泉街」と言ったスポットに加え、「湯神社・伊佐爾波神社・宝厳寺・石手寺」も訪問候補に挙げてみても宜しいのではないかと思った次第です…。

尚、今回の「道後温泉街からほど近い神社仏閣を大人散策」は、「香川・愛媛を巡る6泊7日の旅」の中の7日目に、実行させて頂いた次第で、全体的な行程として、以下の記事も別記事で記載して折りますので、併せてご参照頂けますと幸いです(具体的な旅のスケジュールは「香川・愛媛を巡る6泊7日の旅」をご参照ください(旅全体のMapはこちら))。

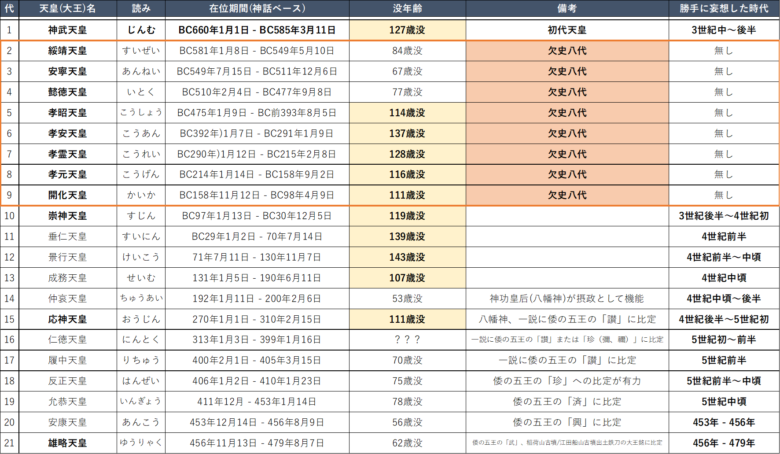

尚本ブログでは、諏訪大社や熱田神宮、大宮氷川神社、川越氷川神社、川越喜多院、日光の二社一寺、久能山東照宮、浅草寺、深大寺、神田明神、大國魂神社等々、有名何処の神社仏閣に加え、日本三大怨霊 / 日本三大八幡 / 神社の社格 / 神社のカテゴリー分類と言った内容に関する考察の記事も記載しております。以下に、本ブログで記載した(一部記載が追い付いていない神社仏閣もありますが…)祭神の系統や社格(神社)や宗派(仏閣)といった切り口で、マトリックス上にまとめた一覧表を共有させて頂きますのでご参照頂けますと幸いです。また、今後調査や訪問を行い、本ブログで記載していきたいと思って折りますので、「更新中」である事を予めご容赦頂けますと幸いです(画像では見にくいので、クリック頂くとpdfのファイルが開く様になっております)。

【あわせてお読みいただきたい「香川・愛媛の旅シリーズ」関連記事…】

本殿(国宝)千鳥破風があるため一見すると春日造に見えるが檜皮葺流造である-.jpg)

拝殿-.jpg)