【はじめに】

🔗 この記事は、「孫子の教え」に考察を加えた記事の1つです

▶︎【「孫子の教え一覧」(シリーズまとめ記事)】

本日は、「『孫子』の中に出てくる『囲師には必ずかく』と言うワード(フレイズ?・センテンス?)に付き、その意味を抑えた上で、『具体的な例』を『日本史上の出来事』から考えてみたい」と思います(本ブログの別記事で、個人的に選んだ、「孫子の教え一覧」も記載していますので、併せてご参照ください)。

📚本記事で得られる情報📚

✅「囲師には必ずかく」の意味・メッセージの理解

✅この「孫子の教え」における具体的な「日本史に関連する人物・出来事」を考察

いきなりの質問ですが、皆さんは「囲師には必ずかく(いしには かならず かく;囲師必闕(いしひっけつ)」って、聞いたことありますか? 個人的な、理解を簡単にさせて頂きますと、「窮地に追い込まれた相手に対しては、包囲するのでなく、逃げ道を残しておきましょう」と言った意味と理解しています。「自軍がどんなに優勢であっても、敵軍を完全包囲し、敵軍の生きる道がなくなる様な事態に “もっていってはならない”」と言う事でしょうが、これはなぜでしょうか? 正直、その明確な答えを持ち合わせている訳ではありませんが、個人的に思う事は、「自身(=自軍)の損害を最小限にする為」だと思っている次第です…。

こちらのページでは、そんな個人的印象を持っているフレイズ?(センテンス?)・「囲師には必ずかく」に付き、記載させて頂こうと思います。すなわち、「『孫子』の中に出てくる『囲師には必ずかく』と言うワード(フレイズ?・センテンス?)に付き、その意味を抑えた上で、『具体的な例』を『日本史上の出来事』から考えてみたい」と思います。

参考 : 孫子”に関しては、Wikipedia の力を借りますと以下の様にあります。

『孫子』(そんし)は、紀元前500年ごろの中国春秋時代の軍事思想家孫武の作とされる兵法書。武経七書の一つ。古今東西の兵法書のうち最も著名なものの一つである。紀元前5世紀中頃から紀元前4世紀中頃あたりに成立したと推定されている (略)

https://ja.wikipedia.org/wiki/孫子_(書物)

「2500年も前の兵法書」で、「古典の中の古典」と言う事でしょうか? 勿論、現代版のものしか、私には読む事は出来ませんが、「端的でシンプルな文章は、読む側の状況に応じて、理解でき、自身の考えを巡らせる為のベースとなる、原理原則が書かれた書物」、と言った認識を個人的に持っている次第です。

また、本ブログ別記事では、他の「孫子の教え」につき、「サマリ的に一覧でも記載」しておりますし、「それぞれの “教え” を一歩深堀して記載」もしておりますので、宜しければ、是非ご参照ください!

①「兵は拙速を聞くも、未だ巧久しきを睹ざるなり」、②「風林火山」、③「迂直の計」、④「百戦百勝は善の善なるものにあらず」、⑤「彼を知り己を知れば百戦して殆うからず」、⑥「人を致して人に致されず」、⑦「囲師には必ずかく」、⑧「正を以って合し、奇を以って勝つ」、⑨「勝兵は鎰を以て銖を称るがごとく」、⑩「先ずその愛する所を奪わば、即ち聴かん」、⑪「善く戦う者は、これを勢に求めて、人に責めず」、⑫「呉越同舟」、⑬「軍を縻す」、⑭「兵を形すの極は無形に至る」、⑮「死地に陥れて然る後に生く」、⑯「君命に受けざる所あり」、⑰「爵禄百金を愛んで敵の情を知らざる者は不仁の至りなり」

【「囲師には必ずかく」のメッセージは?】

上記、「囲師には必ずかく」のメッセージは、「窮地に追い込まれた相手に対しては、包囲するのでなく、逃げ道を残しておきましょう」という事と記載しました。正直戦時下で、「自身が窮地に追い込まれる様な状況」に置かれたくはありませんが、もしその様な状況に置かれたら、戦の最中ですから「死を覚悟して、相手に一太刀でも浴びせよう」となってしまう事だとは、容易に推測されます。つまり、たとえ「自軍が圧倒的に優勢」であったとしても、「完全包囲する=こちらもそれなりの損害を受ける」と言う事になります。故に、たとえこちらが「優勢の状況」であったとしても、「逃げ道を残しておく」ことで、「自軍の被害を最小限に」抑える事が出来ると言う事になると理解している次第です。

これは、「現代社会でもよく言われる事」だと思います。例えば、近いところでは、「会社で上司が部下を叱責」する際、「逃げ道」を残しておかないと、部下は「鬱」になり、その「責任を上司がとる羽目」になると思います。少し大きな視点で、歴史から考えてみると、「政治が圧政」を続ければ、「一揆・反乱」が起こり、「鎮圧」をしなくてはならなくなりますし、時にはそれが原因で「政府の転覆」につながるなる事も、歴史上起こってきたことです。「自軍(自身)が有利な立場であったとしても、相手の事を考え、”追い詰め過ぎないようにする事” が重要」と言う、「戒め」の様なフレーズだと思った次第です。

【「囲師には必ずかく」の 日本史における実例は?】

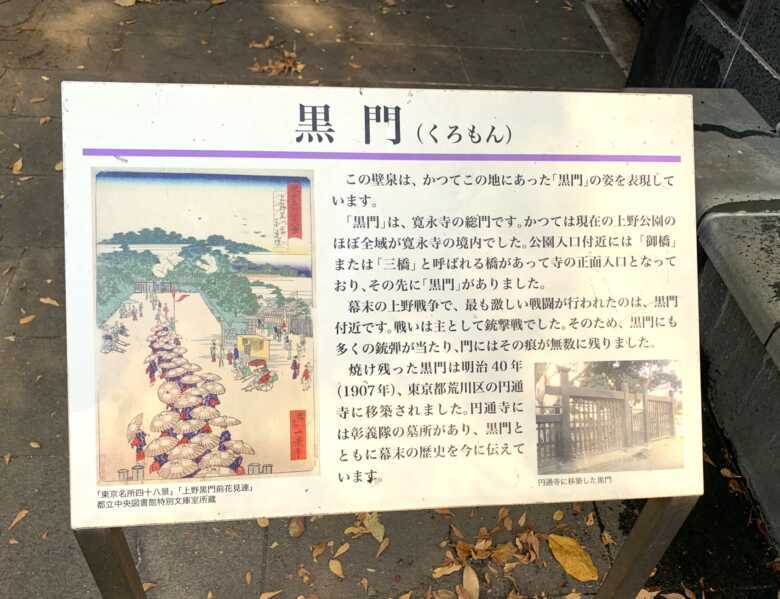

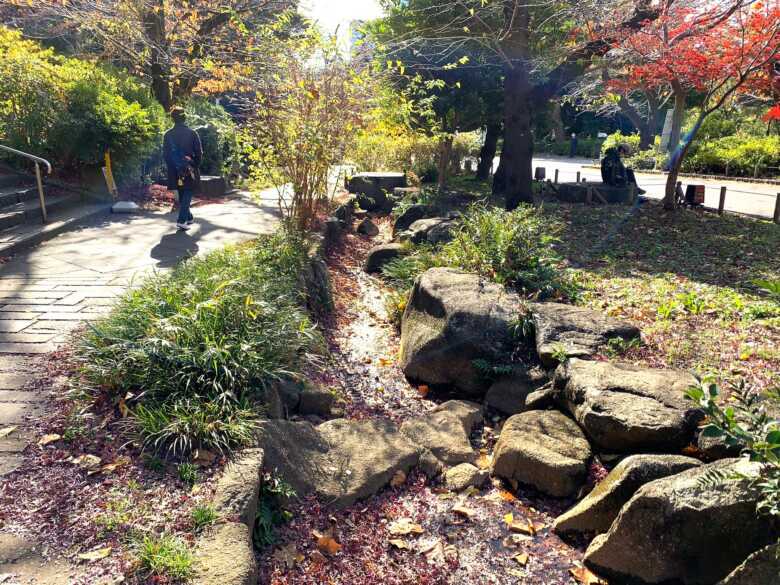

では、上記な様な理解の元、「日本の歴史」の中で、「これを実践した例」を何か思い浮かびますでしょうか? 私がすぐに思いついた事象が「上野戦争」でした(上野公園の大人散策情報は、別記事で記載しております)。Wikipedia の力を借り、上野戦争の概要を押さえますと以下の様にあります。

上野戦争(うえのせんそう、慶応4年5月15日(1868年7月4日))は、戊辰戦争の戦闘の1つ。江戸上野(東京都台東区)において彰義隊ら旧幕府軍と薩摩藩、長州藩を中心とする新政府軍の間で行われた戦いである (略)

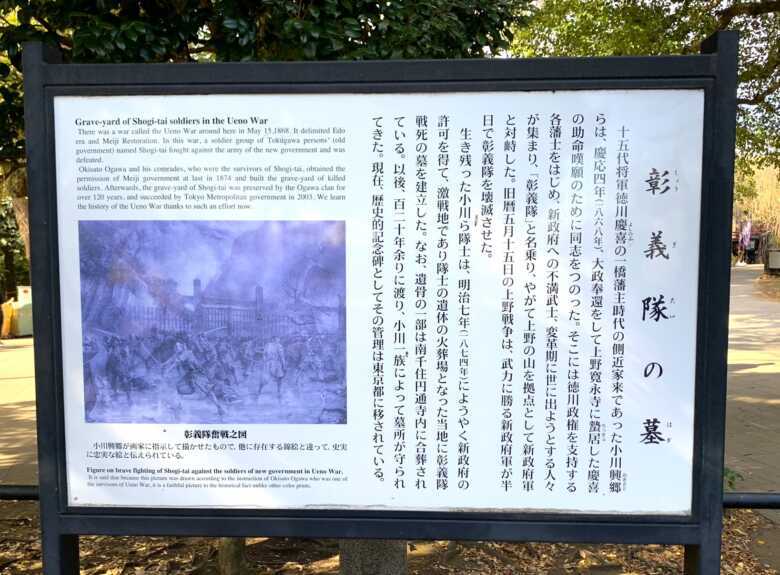

https://ja.wikipedia.org/wiki/上野戦争 上記絵図も参照

「戊辰戦争」で、江戸においては、「江戸城・無血開城」が有名で、「江戸では戦はなかった」と理解している人も多いと思いますが、「1日だけ、 “江戸の中” で “戦”」が行われているのです。場所は、「徳川将軍家の菩提寺」の一つである「寛永寺」で、今でいうと「上野公園」。「人口密集地の江戸」で “戦” があれば、その戦に関わり合いの無い「一般人」も「巻き添え」となるのが必定ですが、この戦は、「江戸のど真ん中」で “戦” になったにも関わらず、「たった一日で決着」のついた、そして、(私の知る限りですが)「ほとんど一般市民には影響がなかった “戦”」と理解しています(寛永寺には、大きな被害が出てしまったようですが…)。

【上野戦争が1日で決着したのはなぜ?】

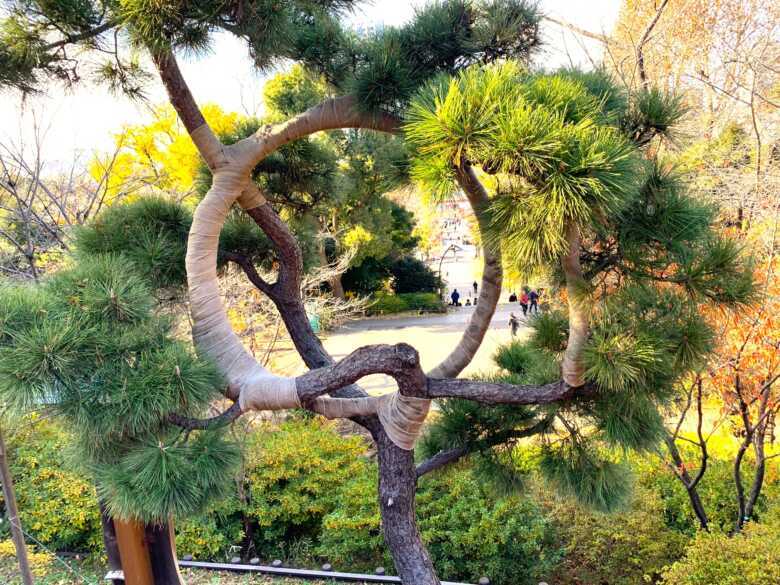

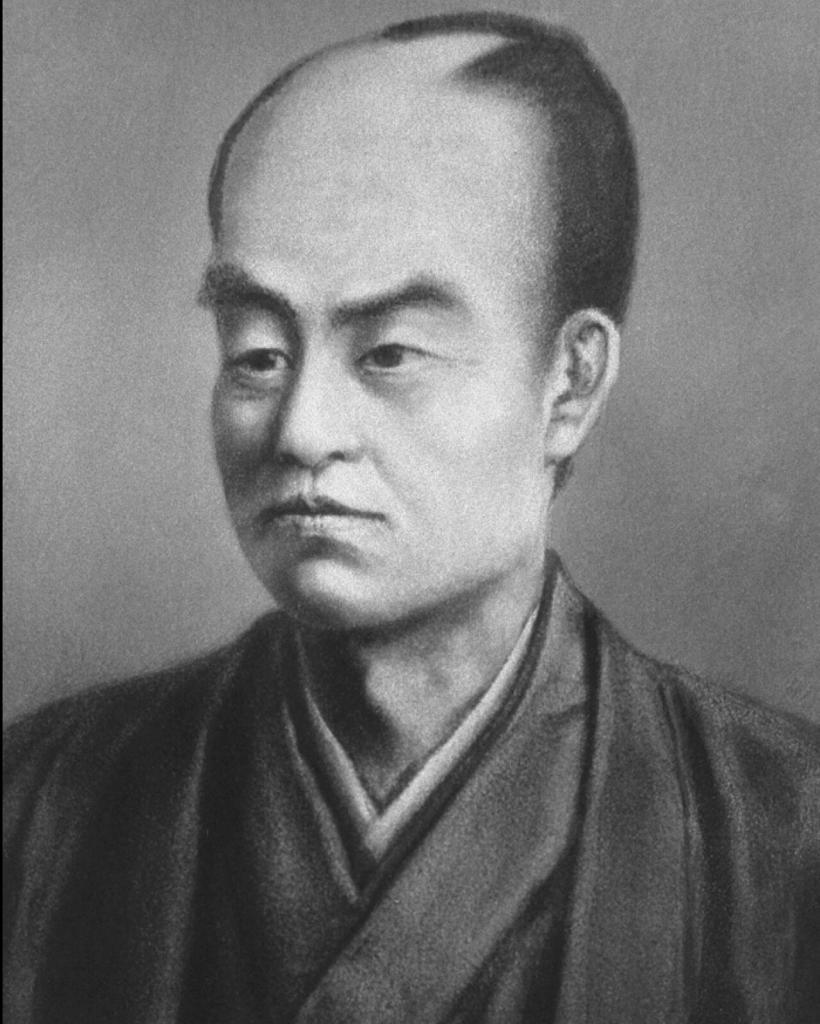

ではなぜこの “戦”、上記の様に「すんなりと決着」がついたのでしょうか? これは、この戦を新政府側で指揮を取った「大村益次郎」の「戦略」による所が大きいと、よく言われていますし、私自身もそう思っています。

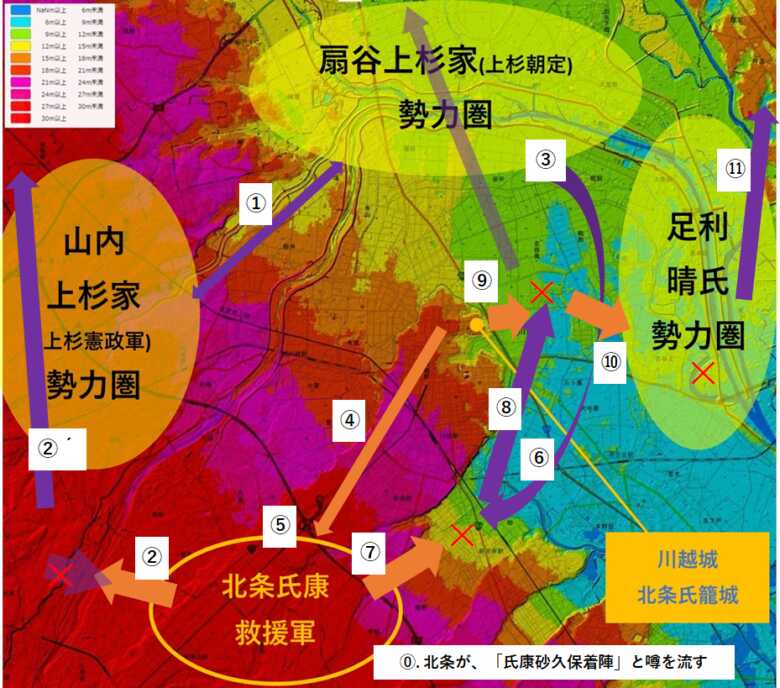

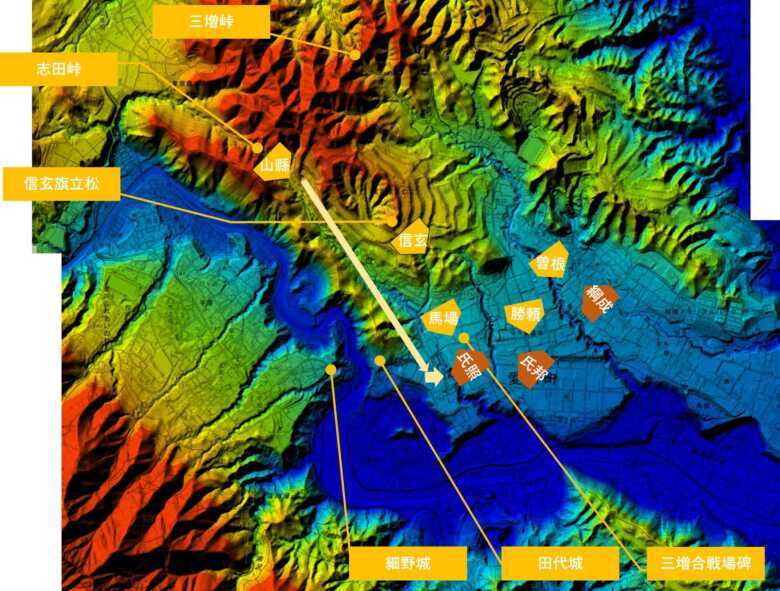

つまり、「大村益次郎」は、「彰義隊」が江戸にいられては困るので、戦闘に及んだと思われますが、「人口密集地の江戸市中」で殲滅するのでなく、「彰義隊」の拠点である「寛永寺」での戦闘を選択し、「江戸から早期に追い出すために戦を行った」と思っております。もう少し記載しますと「『彰義隊の拠点である寛永寺』を戦場に選び、実際の戦闘時においては、北東側は『彰義隊の敗走路を確保』すべく “軍を置かなかった”」と理解していると言う事です。

秋と初夏の別格官幣社・靖国神社の様子と御朱印 & 参道の喫茶店で頂いたラテ (一部写真Wikipediaより)

上記と同じ、Wikipedia の項目を読み進めると、以下の様にあります。

(略) 新政府軍は長州藩の大村益次郎が指揮した。大村は海江田信義ら慎重派を制して武力殲滅を主張し、上野を封鎖するため各所に兵を配備してさらに彰義隊の退路を限定する為に神田川や隅田川、中山道や日光街道などの交通を分断した。大村は三方に兵を配備し、根岸方面に敵の退路を残して逃走予定路とした。

(略) 5月15日(7月4日)、新政府軍側から宣戦布告がされ、午前7時頃に正門の黒門口(広小路周辺)や即門の団子坂、背面の谷中門で両軍は衝突した。(略) 加賀藩上屋敷(現在の東京大学構内)から不忍池を越えて佐賀藩のアームストロング砲や四斤山砲による砲撃を行った。

(略) 西郷が指揮していた黒門口からの攻撃が防備を破ると彰義隊は寛永寺本堂へ退却するが、団子坂方面の新政府軍が防備を破って彰義隊本営の背後に回り込んだ。午後5時には戦闘は終結、彰義隊はほぼ全滅し、彰義隊の残党が根岸方面に敗走した。戦闘中に江戸城内にいた大村が時計を見ながら新政府軍が勝利した頃合であると予測し、また彰義隊残党の敗走路も大村の予測通りであったとされる (略)

https://ja.wikipedia.org/wiki/上野戦争

以下の地図に、「この戦の位置関係」を含め明示しますが、「新政府軍の布陣」は、明らかに「徹底的な交戦よりも、『彰義隊を江戸市中から追い出す』ための布陣」に見えるのでないかと思います。つまり、『大村益次郎が上野戦争で取った戦略の根底には、「孫子」の「囲師には必ずかく」の「ポリシー」があり、それが故に、短期間(1日)のうちに「彰義隊」を敗走させる事が出来、結果「江戸市中に大きな影響を与える事もなく」守る事が出来た良い実例』だと理解した次第です。

【最後に:「囲師には必ずかく」から何を学ぶ?】

以上が、「『孫子』の中に出てくる『囲師には必ずかく』と言うワード(フレイズ?・センテンス?)に付き、その意味を抑えた上で、『具体的な例』を『日本史上の出来事』から考えてみた」内容になります。

上記の様な、勝手な考察をさせて頂きましたが、皆さまはどう思われましたでしょうか? 「囲師には必ずかく」。分かってはいても、ついついやりすぎてしまう事は、誰にでもあると思います。しかし同時に、この考え方は、現代社会において「道徳的にも大切な考え方」だと思いますし、そして更に、「実利にもかなった考え方」だと思います。

日本において、「孫子」を「学校の授業」で取り上げる事は、ほとんどないと思いますが、こういった考え方を「日本史の授業」等に組み込みながら、今日の学校で教えて行けば、「いじめによる自殺」といった問題には、「良い解決策」になるのでないかと思った次第です(ちょっと安直かもしれませんが…)。ちなみに、この「囲師には必ずかく」の次には、「窮寇には追ることなかれ」(=窮地に陥った敵軍を攻撃してはならない)とも記載されていますので…。

もし機会がありますれば、「上野公園」や「大村益次郎も合祀」されている「靖国神社(別格官幣社)」に脚を運び、「上野公園」では「彰義隊の墓所」に手を併せつつ、「靖国神社では大村益次郎の像」を見上げつつ、「幕末を生きた彼らの心持」に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

【あわせてお読み頂きたい! 関連記事…】

尚、本ブログ別記事では、他の「孫子の教え」につき、「サマリ的に一覧でも記載」しておりますし、「それぞれの “教え” を一歩深堀して記載」もしておりますので、宜しければ、是非ご参照ください!