大内宿の見どころは?

茅葺き屋根が並ぶ宿場町の街並み、本陣跡、こみせ、石畳風の道、高倉神社の丘からの俯瞰が見どころです。

名物の「ねぎそば」とは?

長ねぎを箸代わりに使って食べる名物そば。香りと体験性が魅力です。

おすすめの散策ルートは?

入口からメイン通り→奥の石段で丘へ→俯瞰撮影→通りへ戻って食事と土産→本陣跡周辺を回遊。

所要時間の目安は?

写真+食事込みで約2〜3時間。繁忙期は余裕を30〜45分。

アクセス方法は?

会津若松から車で約60〜80分。近隣に大きな駐車場があります。

こちらのページでは、「江戸時代にタイムスリップした様な感覚を五感で感じる事が出来る『大内宿』をご紹介」致します(記載内容は「夏にお伺いした際の内容」をベースにしていますが、「別途参った際に撮影した冬の写真」も併せて記載します)。

📚本記事で得られる情報📚

✅「大内宿」概要

✅「大内宿」の楽しみ方(会津の地で、高遠そば?) ✅+アルファの情報(川越からの道のり;ルート・他の宿場町との比較等)

そもそもですが…、皆さんは「大内宿」をご存じですか?

有名な認識ですので「存じ上げていらっしゃる方が大多数」だと思うと同時に、「名前」を知らない人でも、「写真」は見たことある方がほとんどだと思います。「大内宿」は「会津西街道」にある「宿場町」で、現在は「かやぶき屋根の建物が軒を連ね、江戸時代の雰囲気をそのままに伝える観光地」の認識です。また、「大内宿」・「会津西街道」は、Wikipediaによると、以下の様にあります。

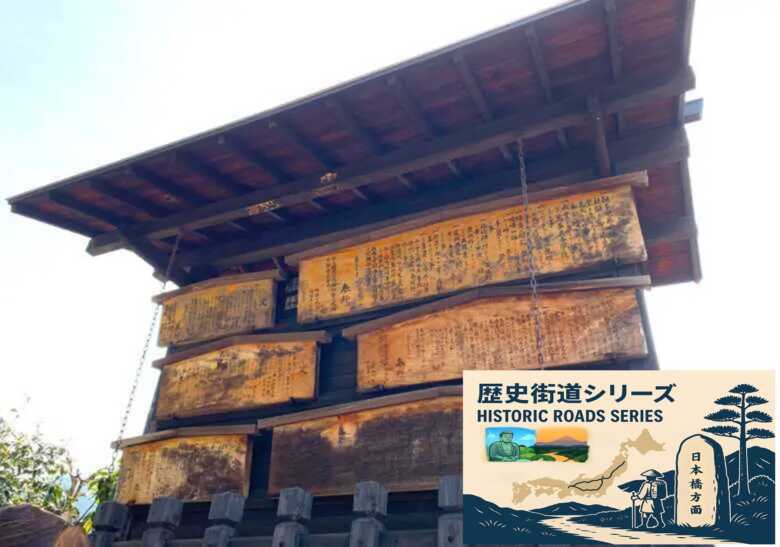

大内宿(おおうちじゅく)は、福島県南会津郡下郷町大字大内にある、江戸時代における会津西街道(別称:下野街道)の「半農半宿」の宿場の呼称。明治期の鉄道開通に伴って宿場としての地位を失ったが、茅葺屋根の民家が街道沿いに建ち並ぶ同集落の通称、あるいは観光地名として現在も受け継がれている。1981年(昭和56年)に重要伝統的建造物群保存地区として選定され、福島県を代表する観光地の1つとなっている(一部に宿泊施設復活) (略)

会津西街道は、江戸時代に会津藩主・保科正之によって整備された、会津の若松城下から下野の今市に至る街道 (略) 経路は福島県会津若松市から栃木県日光市今市(旧今市市)までの全長130キロメートルに及び、現在の福島県道131号下郷会津本郷線、国道121号に沿っている (略)

https://ja.wikipedia.org/wiki/会津西街道

つまり、「江戸期の街並みが『重要伝統的建造物群保存地区』として良く残された『会津西街道の宿場町』で、その歴史を感じる事が出来る『福島を代表する観光地』の1つ」という事と理解しました。言い換えれば、『歴史を “五感” で感じることが出来るのが「大内宿」』といった理解をしている次第です。

こちらのページでは、そんな「大内宿」を紹介します。すなわち、「江戸時代にタイムスリップした様な感覚を五感で感じる事が出来る『大内宿』をご紹介」致します。

【川越から大内宿への道のりで見られた景色と道のり】

数年前の夏季休暇、「福島への旅行」を企画し、川越の自宅を車で出ました。外環から東北自動車道に出て、東北自動車道を北にのぼり、白河インターチェンジで降り、289号線を進んで、峠を越え、「大内宿」をまわり、「会津若松で観光」する2泊3日の旅を想定した次第です。

まずは、「大内宿までの道のり」に付き記載いたします。最初の目的地は「大内宿」でしたので「白河インターチェンジ」を降り、289号線を進むルートで参ったのですが、その途中、ビュースポット的な場所を発見しました。川越から休みなく走り続けていたので、休憩も兼ね、車を止めたのですが、写真の通り「びっくりするくらいの景色」で、一気に旅モードに。「阿武隈川」の源流域に近い景色だと看板で認識しました。

素晴らしい景色に疲れも吹き飛び、しばらくの休憩の後、また車に乗り込み「峠越え」に向かった次第です。ただ「峠越え」とは言っても、道は広く整備されており、自然の中を気持ちよく走れる感じでした。そして、峠を越え(トンネルを潜り?)、「そろそろ大内宿かなー」と思っているところで、「川(河川)」を発見し、ビックリする事がありました。それれは、河川の名称を示す看板に「阿賀川」とあったのです。「ん???」とお感じになったと思いますので、今少し記載しますと、この時になぜビックリしたかと言うと「阿賀野川」と勘違いしたからです。そう、「峠越え」の前に見た景色の付近は「阿武隈川」の源流域で、その「阿武隈川」は、福島を縦断し、宮城で「太平洋」にそそぐ川。一方、勘違いした「阿賀野川」は、新潟で「日本海」にそそぐ川。つまり、「超えてきた峠」は、太平洋と日本海の「中央分水嶺」だったと思った訳です。でもよく考えてみれば、新潟の川は「阿賀野川」。「なーんだ勘違いか…」とその時は、思って「大内宿」に進みました。

しかし後日談で、勘違いと思った「阿賀野川」と「阿賀川」、帰宅後調べてみると、同じ川でした…。「阿賀川」は、会津若松抜け、新潟に入り、「阿賀野川」と名前を変え、日本海にそそいでいました(名前を変えるなんて、千曲川と信濃川みたいですね…)。あの時に、「中央分水嶺を超えたんだー」(正確には、トンネルでくぐったのですが…)と思った事の記憶が、改めてよみがえってきた次第です。

【大内宿の正直な印象は、江戸時代へのタイムスリップできる空間!】

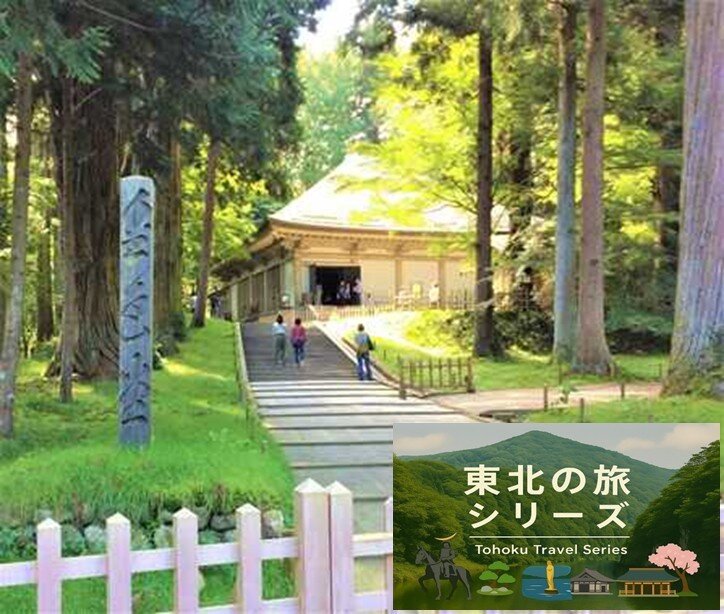

「大内宿」に到着し、若干離れた駐車場に車を止め、「江戸時代の街並み」を目指し、歩き始めました。「宿場町エリア」に入って行くと、もはやタイムスリップです。写真では見ていましたが、「かやぶき屋根の建物」、「舗装されていない道」、注意を怠ると落ちてしまいそうな「水路」、もはや現代ではありません。お土産物屋さんや、カフェ、食事処が目に付くので、現代ですが、外からの見た目は、「タイムスリップしてしまった…」としか思えない程の雰囲気をまとったエリアで、「これぞ『大内宿』!」と早々に思った次第です。

大内宿の様子 @夏+冬②

4~500Mくらいの通り全てが、そんな感じの雰囲気なので、感動の一言です。故に、時間をかけ、楽しみつつ大人散策を遂行させて頂き、一番北の端の方(水路の流れを登っていった方)までいったのですが、その先は「山」になっていました。そして、その山を登れる階段を発見しましたので、何気なく、その階段を登り、通ってきた宿場町を見ると…。理解できました…。「よく写真で紹介される大内宿」のイメージ図…。まさにこの場所です! そして、この場所からだと、尚の事、宿場の様子がわかり、「更にタイムスリップ感が高まる感覚」になった次第です。「江戸の昔って、正にこんな感じだったんだろうなー」と思いながら、何枚も写真を撮取ってしまいました…。皆様も「大内宿」に脚を運んだ際は、このスポットは外してはいけないと思いますので、宜しければ、心に留め置いていただければと思います。

大内宿の様子と北側の高台からの眺め

【会津の地で、高遠そば(長野)と言われる理由】

「大内宿」の宿場町の全体図を見終えて、再び階段を降り、「通り(街並み)」に戻って、遅めのランチを頂きました。そのランチは、有名な「長ネギで食べる『高遠そば』」を頂戴しました(最終的には、箸で頂戴しましたが…)。夏の暑い時期には、辛味大根が食欲をそそります。満足の内に食べ終えて、お腹も落ち着いたところで思った事は、「ん???」、「高遠???」と…。でもよく考えてみれば当然。会津藩は、徳川秀忠のご落胤「保科正之」が、「会津松平氏の起源」で、高遠から山形を経て「会津藩の初代藩主」となった人なので、納得できました。Wikipedia にも、以下の様にあります。

(略) 正之が会津転封の際に一緒に連れて来た蕎麦打ち職人から続く伝統の蕎麦は、正之が初めて藩主となった高遠藩に由来して「高遠そば」と呼ばれ、福島県会津地方に根ざしてきた (略)

https://ja.wikipedia.org/wiki/高遠そば

(略) 蕎麦に関しては、高遠そばの名で知られており、箸の代わりにネギを用いて蕎麦を食べる風習がある (略)

桜が美しい「高遠城址公園」。武田勝頼の居城でもあった「高遠城」。また「新宿御苑」は、高遠藩の下屋敷だった場所。と言った感じで「高遠の連想ゲーム」を心の中でしながら、高遠そばの味を思い出しつつ、翌日以降の会津若松観光に備え、その日は宿に向かいました(会津若松観光における、会津若松城と会津松平氏庭園の御薬園/武家屋敷の記事は、別途記載しています。また高遠城は勿論、高遠の隣、諏訪に関する記事も記載しておりますので、宜しければご参照ください)。

【最後に:他の「宿場町」・「通り(街並み)」との比較】

以上が、「江戸時代にタイムスリップした様な感覚を五感で感じる事が出来る『大内宿』をご紹介」申し上げた内容になります。

上記にも記載しましたが、「『大内宿』は、『本当にタイムスリップ』してしまった様な『江戸時代を味わえる雰囲気』を醸し出している宿場町」だと思います。私の住まう川越も「江戸を味わえる小江戸」、なんて言われますが、「川越は、江戸時代の商業の街」を(実際に作られたのは明治期ですが…)、「大内宿は、田舎の宿場町」を、それぞれ連想する様なイメージです。また、別記事でご紹介しました長野県の「上田市の柳町」や「東御市の海野宿」・「信濃追分に接する追分宿」・「松本の中町通り」・「中山道(木曽道)の奈良井宿・妻籠宿・馬籠宿」、更にちょっと離れて「滋賀の長浜」・「岡山の倉敷」・「ベンガラの街・吹屋」・「秋田の角館」・「千葉の佐原」等とも、まったく違った雰囲気を醸し出していると思います。日本人で、大人になったからには、一度は「大内宿」に脚を運び「古き良き、江戸時代の日本」を感じるべく「タイムスリップを体感」しに訪れてみては、如何でしょうか?

【あわせてお読み頂きたい! 「東北の旅シリーズ」の関連記事…】

【あわせてお読み頂きたい! 「街道シリーズ」の関連記事…】