【はじめに】

こちらのページでは、「現在では、長野の塩尻にあり、国籍を問わず多くの観光客を魅了する『奈良井宿』の概要を抑えた上で、大人散策情報(楽しみ方の一例)を共有」させて頂こうと思います。

本ブログ別記事で「中山道」につき記載させて頂きました。律令国家時代には「東山道」と言われた道を、中山道・日光例幣使街道・奥州街道などに再編されたとも言われる道ですので、大雑把に行ってしまえば「旧東山道の一部が中山道になった」と言う理解です(正確には、東山道は中津川から神坂峠(現恵那山トンネル付近)を越え、諏訪湖から流れる天竜川に沿って広がる盆地の伊那谷に入り、これを北上し諏訪方面に向かった一方、中山道は中津川から木曽谷に沿って北上し塩尻(≒諏訪)地方に至ったルートと言われている様ですので一致しませんが…、ちなみに東山道武蔵路は別記事で紹介しており、東山道と中山道のルートの違いに関する考察も別記事で行っております…)。

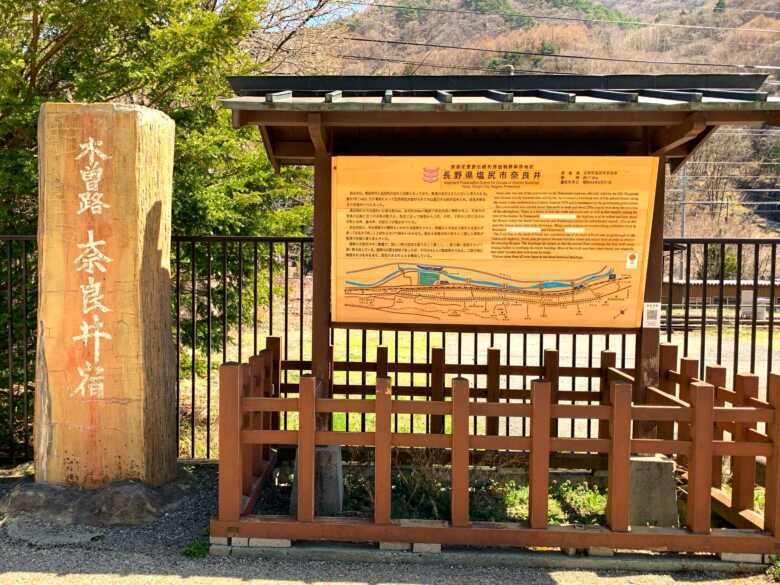

そんな中山道ですが、広義の意味では「木曽路」とも言われる道(狭義の意味では、美濃と信濃の境付近の木曽地方の区間を指した道ですが…)です。つまり、江戸から京都に伸びる全長500㎞以上の中山道において、100㎞程通る木曽地方の道の名称が、全体の名称として認知されたと言う事です。言い換えると「全区間の五分の一(1 / 5)に満たない区間が、全体の名称として認知される程のインパクトを持った区間だったのではないか」と想像してしまった次第です。

そんな中山道沿いで、且つ狭義の意味の木曽路上にある奈良井宿は、中山道の当時の面影を残すスポットとして、妻籠・馬籠ともに有名で、現在では国籍を問わず「古き良き日本」を感じるべく多くの人が訪れる観光スポットと言って良いと思います。私達夫婦も1度は夫婦だけで、2度目は海外の知人のリクエストに同伴する形で、妻籠・馬籠を含め参らせて頂いた場所です。そして思った事は、この地(木曽地方:奈良井・妻籠・馬籠)にいらっしゃる海外の方の多くは、私たち日本人よりも「古き良き日本を感じたがっている…」と言う事で、「日本人として、もっとこの地方(=狭義の意味での「木曽路;少なくとも奈良井・妻籠・馬籠」)を知らなければいけない…」と言う物でした。

そんな印象を持っている「(狭義の意味での)木曽路」ですが、こちらのページでは、「その奈良井宿に焦点を絞って、その概要と大人散策情報(楽しみ方の一例)を記載」させて頂きます。

【奈良井宿の概要】

まずは、奈良井宿の概要を抑えるべく、Wikipedia の力を借りますと、以下の様にあります(引用の後に、箇条書きでポイントまとめてます=引用読まなくても大丈夫です…)。

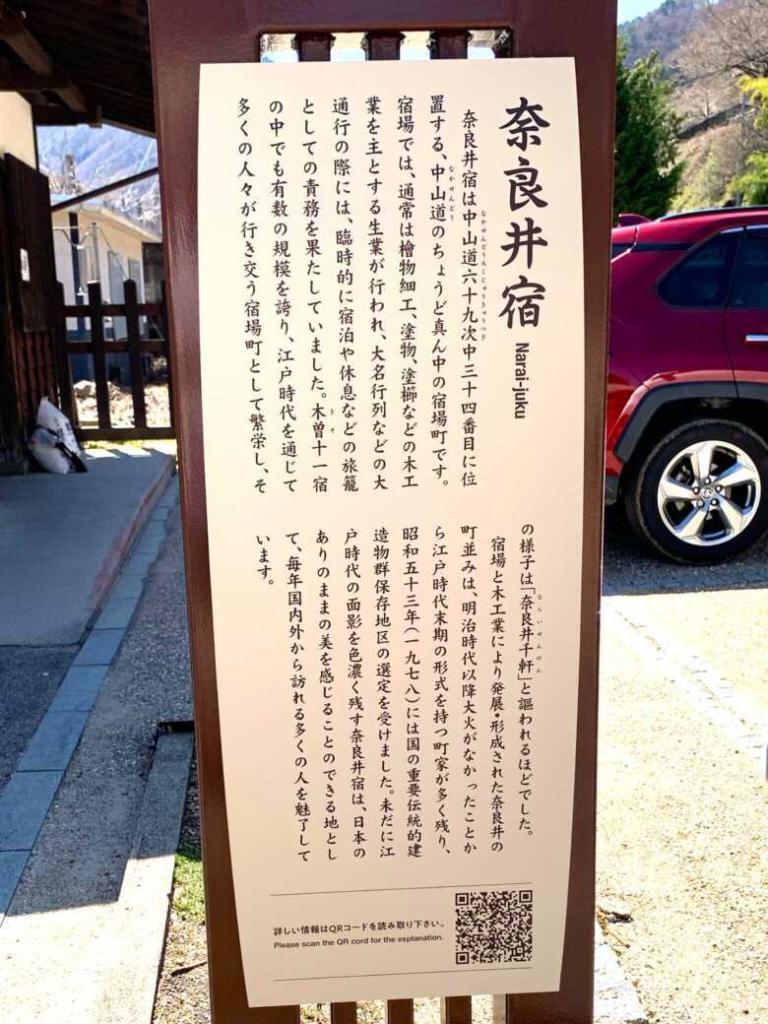

奈良井宿(ならいじゅく)は、中山道34番目の宿場(→中山道六十九次)。現在の長野県塩尻市奈良井に位置する。

概要

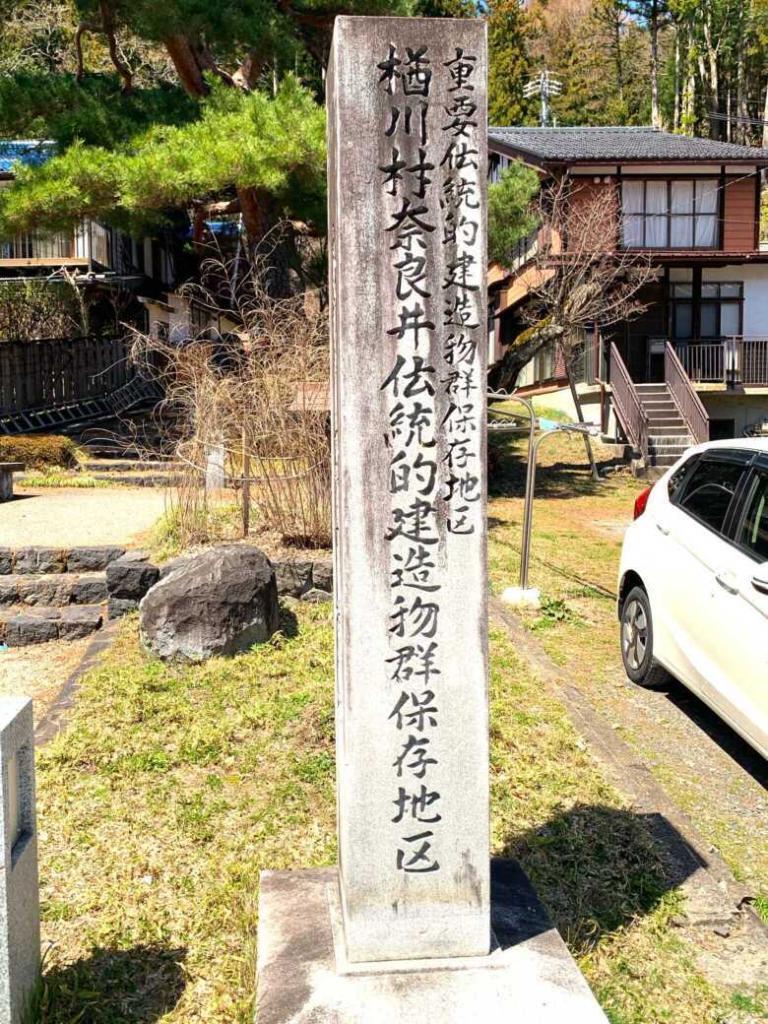

塩尻市(旧楢川村)の奈良井川上流に位置する、標高900m台の河岸段丘下位面に発達した集落である。現在は重要伝統的建造物群保存地区として、繁栄した当時の町並みが保存されている。山あいに寺社を擁し、宿場、蕎麦などの食事処、土産物店など、観光できる街並みに整備されている。

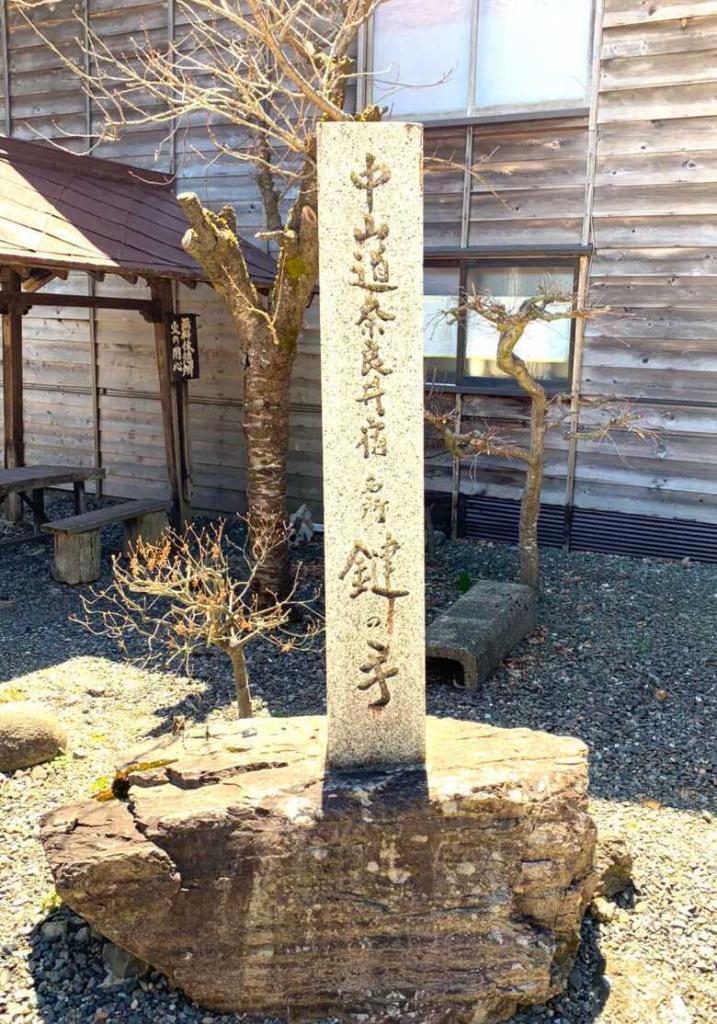

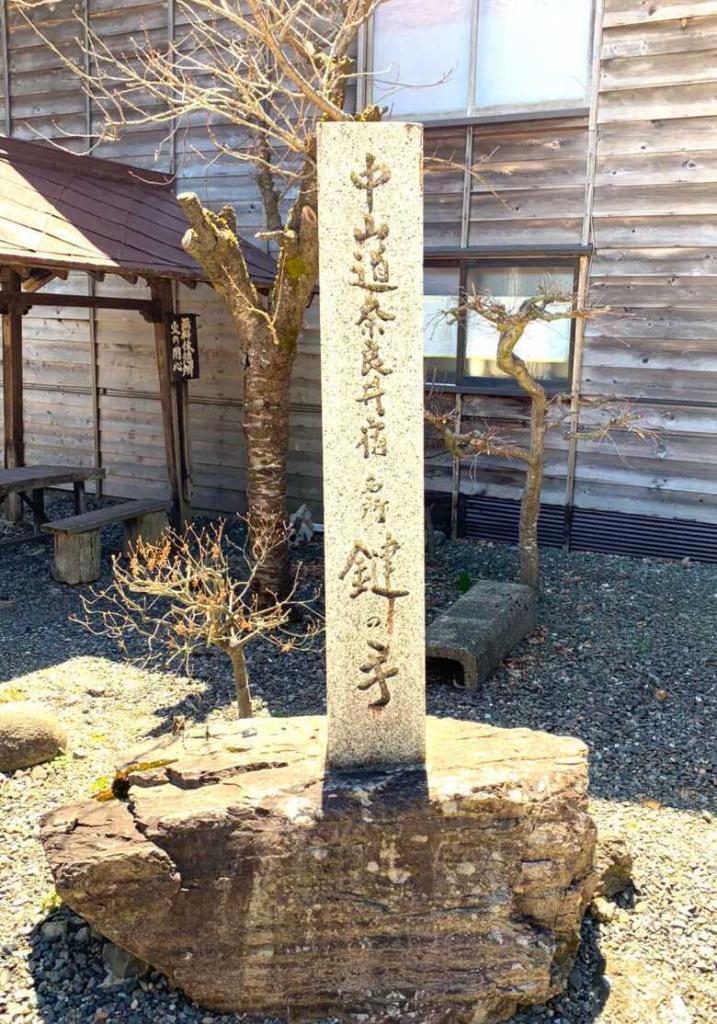

木曽路十一宿の江戸側から2番目で、11宿の中では最も標高が高い。難所の鳥居峠を控え、多くの旅人で栄えた宿場町は「奈良井千軒」といわれた。江戸寄りから下町、中町、上町に分かれ、中町と上町の間に鍵の手がある。

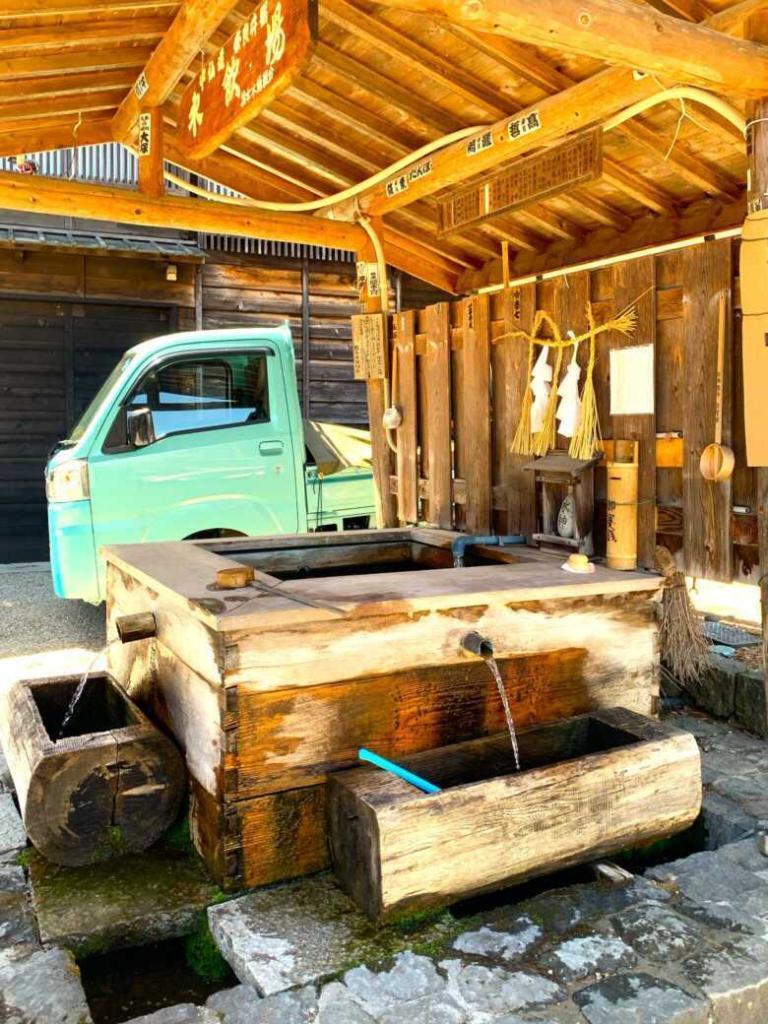

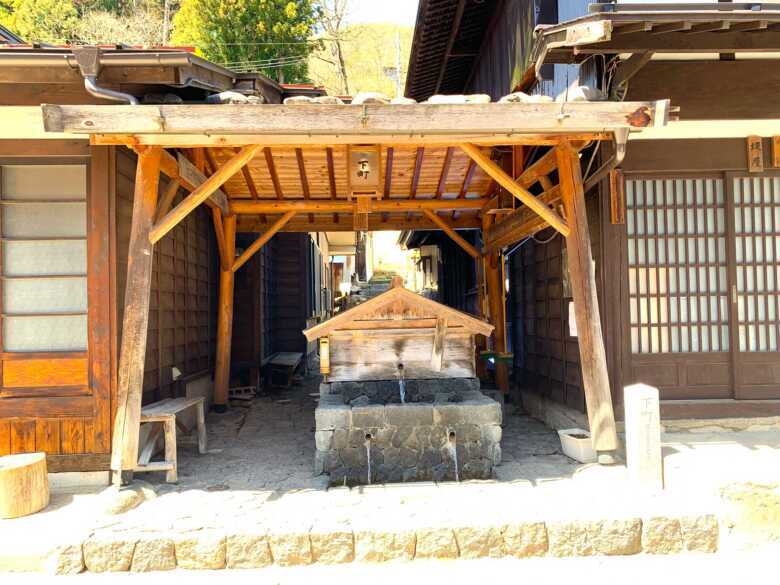

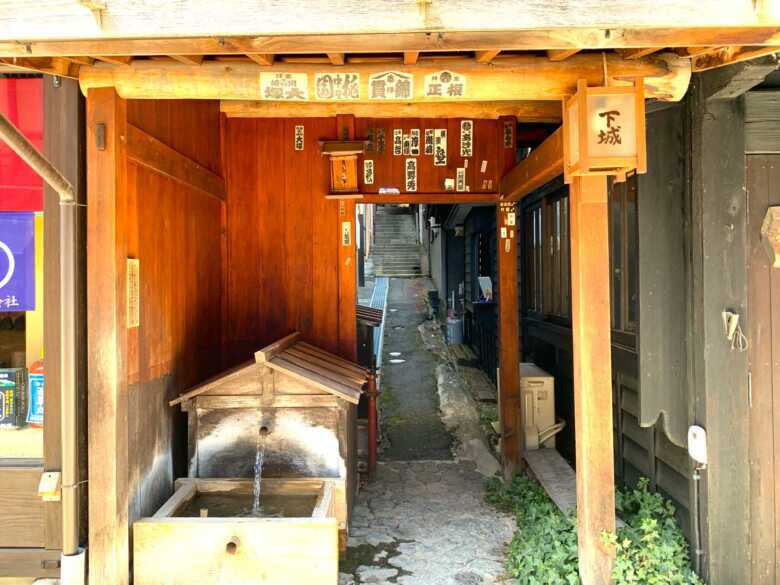

水場は、山側に6ヶ所ある。江戸時代から曲げ物、櫛、木曽漆器などの木工業が盛んで、旅の土産物として人気があった。天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、奈良井宿の宿内家数は409軒、うち本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠5軒で宿内人口は2,155人であった (略)史跡・みどころ

https://ja.wikipedia.org/wiki/奈良井宿

・杉並木

・旅館えちごや

・楢川歴史民俗資料館

・原家住宅(徳利屋)郷土館 ‐ 江戸時代の旅籠「徳利屋」だった町屋で、現在は市の有形文化財 (略)

また引用中「『木曽路』十一宿の江戸側から2番目」とありますし、上記でも少し触れましたので、「木曽街道」についてもWikipedia の力を借りますと、以下の様にあります。

木曽街道(きそかいどう)は、京と江戸を美濃国および信濃国を経て結んでいた山道の俗称である。

概要

https://ja.wikipedia.org/wiki/木曽街道

古代から中世の吉蘇路、江戸時代の中山道(木曽路)のこと。当時は木曾街道と書いた。狭義には、中山道のうち、美濃国と信濃国の境界部に当たる木曽地方の一部区間を指した。贄川宿・奈良井宿・薮原宿・宮ノ越宿の上四宿、福島宿・上松宿・須原宿の中三宿、野尻宿・三留野宿・妻籠宿・馬籠宿の下四宿からなる11の宿場が設置された (略)

少々引用が長くなってしまいましたが、以下にポイントをサマリ的にまとめます。

- 奈良井宿は、中山道34番目の宿場(中山道はTOTALで六十九次)で、現在の長野県塩尻市奈良井に位置

- 標高900m台の河岸段丘上に発達した集落

- 現在は重要伝統的建造物群保存地区として、繁栄した当時の町並みが保存されている

- 木曽路十一宿の江戸側から2番目で、11宿の中では最も標高が高いらしく、難所の鳥居峠を控えている

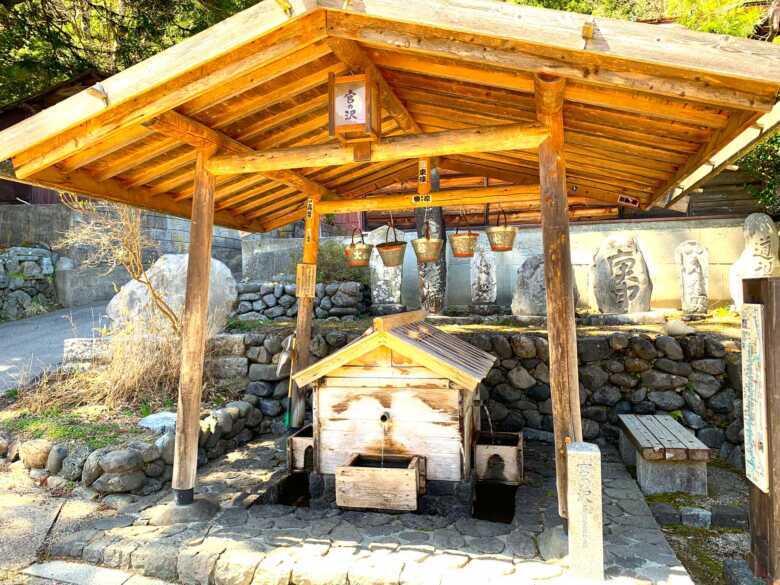

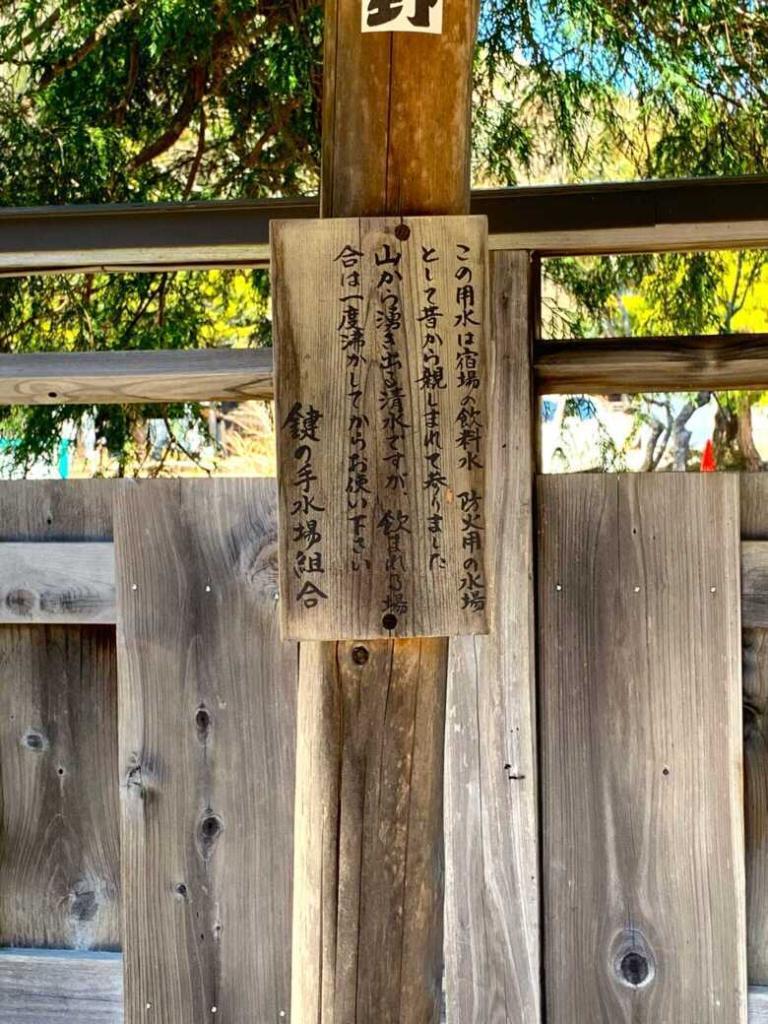

- 水場は、山側に6ヶ所あり、鍵の手と言われるクランク上の道があり、江戸時代から曲げ物、櫛、木曽漆器などの木工業が盛んだった

- 奈良井宿の宿内の家数は409軒、うち本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠5軒で宿内人口は2,155人(1843年の『中山道宿村大概帳』より;ちなみに妻籠宿=418人・馬籠宿=717人)

- 「史跡・みどころ」としては、杉並木・旅館えちごや・楢川歴史民俗資料館・原家住宅(徳利屋)郷土館といった辺りがあげられる様子

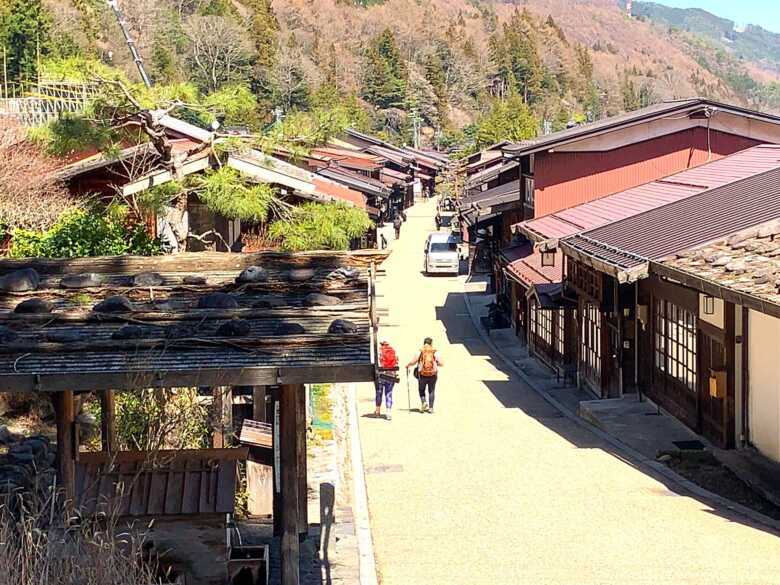

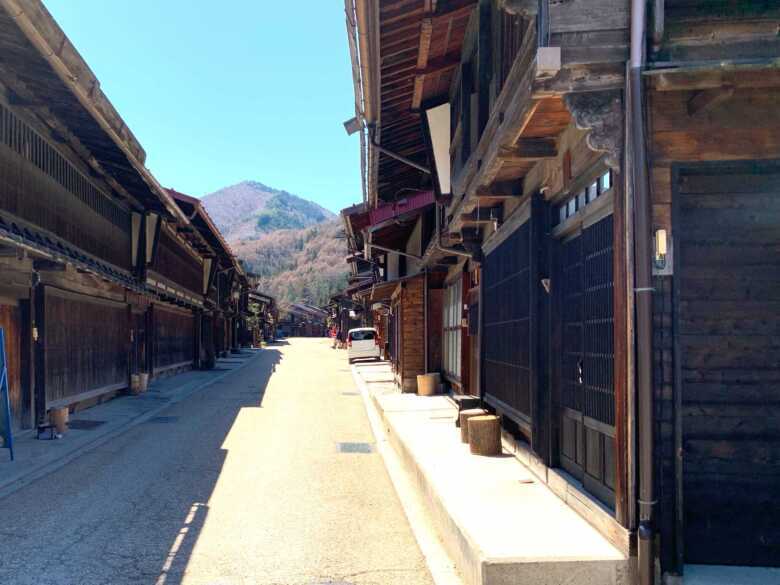

実際に奈良井宿ににお伺いし、現在同じく(狭義の意味の)木曽路にある妻籠・馬籠と比較すると、宿場町として残るエリア(距離)が大きい(長い)事を実感できます。木曽路十一宿の中では最も標高が高いらしく、難所の鳥居峠を控える奈良井宿は、現在観光地として有名な妻籠(418人)・馬籠(717人)に比べ、人口も多く(2155人)、(狭義の意味の)木曽路における中心的な宿場町として栄え、多くの旅人を支えてきたのだろうと思うと同時に、地の利を生かした産業(曲げ物、櫛、木曽漆器等)も発展してきた地域だったんだろうと想像してしまった次第です。また、そういった歴史があるからこそ、地域の方々がこの地を大切に守り、結果として「重要伝統的建造物群保存地区」となった事だろうとも想像してしまった次第で、この地にお邪魔する際は、地域の方々に感謝しつつ「古き良き日本」を感じるべきだと改めて認識した次第です(別記事で紹介中の重要伝統的建造物群保存地区:角館・大内宿・川越・佐原・ひがし茶屋街・主計町・奈良井宿・海野宿・妻籠宿・岩村町・祇園(京都)・吹屋(高梁)と言った辺りがありますので宜しければ」、ご参照ください)

【奈良井宿を大人散策!】

上記、奈良井宿の概要を抑えさせて頂きましたので、こちらの段落では「奈良井宿における大人散策情報(≒楽しみ方の一例)」を記載させて頂きます。とは言いつつ、「重要伝統的建造物群保存地区」の奈良井宿ですが、楽しみ方は、人それぞれだと思います。なので、皆様の趣味嗜好に合わせ、奈良井宿の大人散策を楽しんで頂ければと思いますが、私達夫婦がこちらを奈良井宿を楽しませて頂いた切り口を共有させて頂きます。参考になれば幸いです。

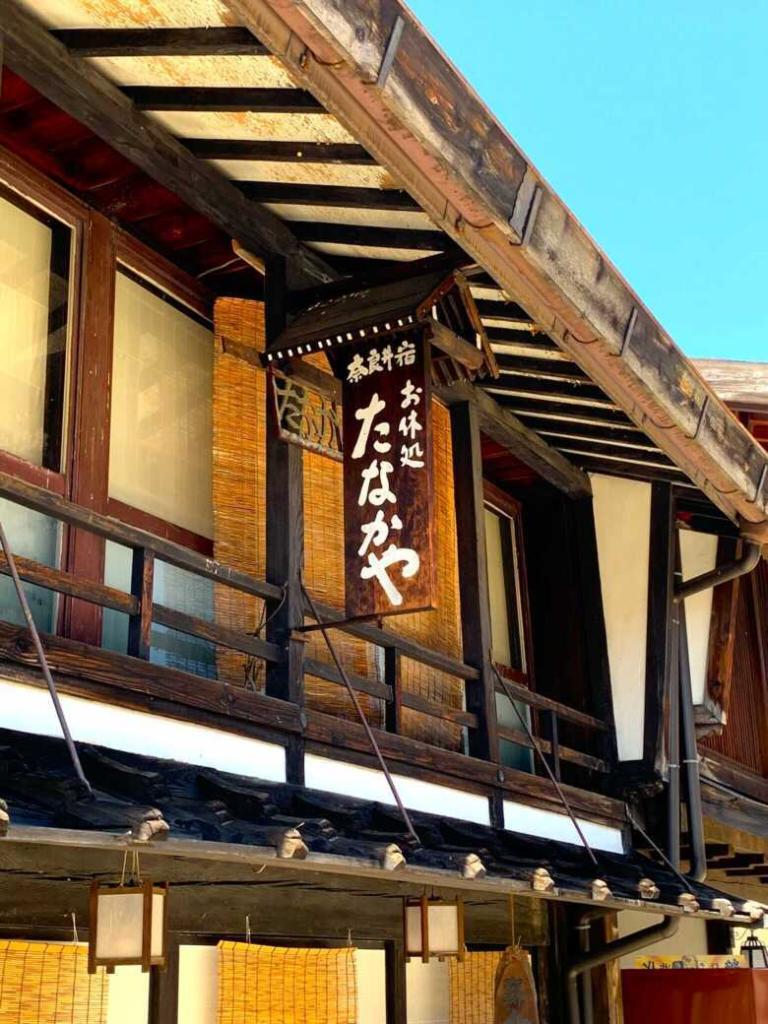

・街並み / 建造物を楽しむ

先ずは「重要伝統的建造物群保存地区」の奈良井宿ですので、その街並みと建造物を楽しむ切り口が、真っ先に来ました。奈良井宿にある建物の建築様式の特長として有名な「出梁造り( 二階を少しせり出した造り)」や、不届きものを抑える為に工夫された構造の道といわれる「鍵の手」等ある様ですが、純粋にこの街の雰囲気を楽しんでも良いと思っています。難しい事を言われても頭に入ってきませんが、それは当然の事。「古き良き日本」を感じるべく奈良井宿にお邪魔している訳ですから、先ずする事は「通りに立って両サイドの歴史ある建造物を感じ『古き良き日本』を感じる事」だと思う次第です。

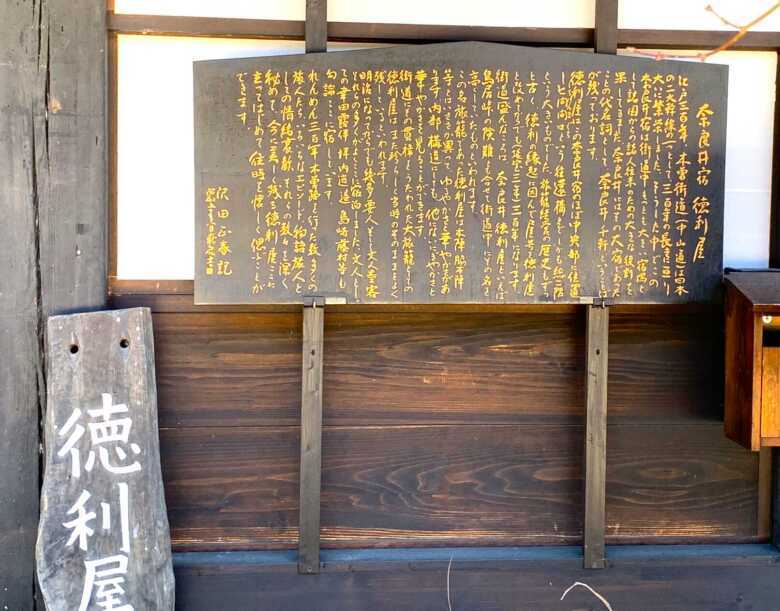

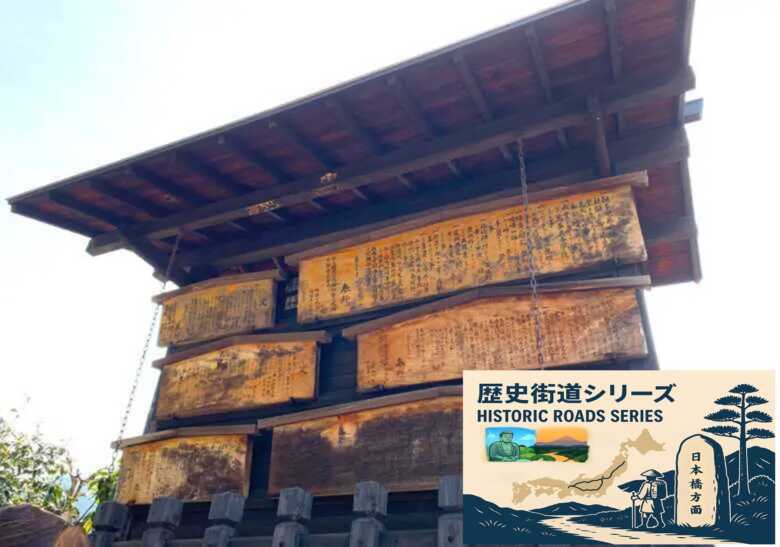

とは言いつつ、「”橋げた” 無しで、木組みだけで、奈良井川にかかる『奈良井木曽の大橋』」、「大宝寺の龍の天井絵(建造物ではないかもしれませんが…入口に七福神もいらっしゃいますので…)」、「(現在では食事も出来る)徳利屋の建造物としての佇まい」、「木造建造物の中になぜか現れた石造りの建物(別の意味でいい味を醸し出しています)」、「江戸を感じさせる高札場」と言った辺りは、ポイントとして抑えても良いのでないかと思います(ちなみに、ちょっと毛色違いますが、奈良井駅も昭和レトロを感じさせる駅舎ですし、楢川歴史民俗資料館ではこの地域の歴史を感じる事が出来ます…)。

・水辺を探しつつ歴史に思いを馳せる

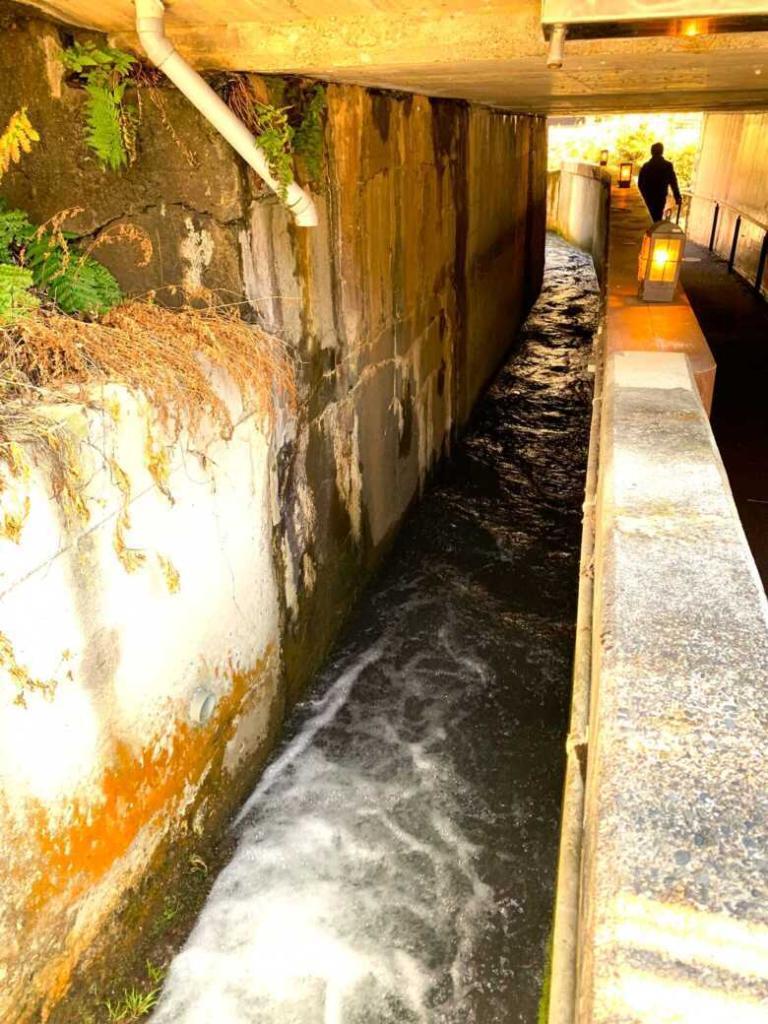

奈良井宿の中には「6つの水場」がある認識です。人が生きて行く上で欠かせない水。飲料水である事は勿論、生活用水であり、火災からこの街を守ったかもしれない防火水でもあるかもしれませんし、歴史上の多くの有名人もお世話になった水でもあると思います。コンコンと流れる水の様子を見ていると、この地に生きてきた地域の方々、この地を通った歴史上の人物に思いを馳せてしまいます。そして気づきました…。全ての水場は、奈良井川とは反対側の道路の西側にある事を…。水量そのものは、奈良井川の方があるのでしょうが、飲料水や生活用水として利用するには、衛生面やコントロールのし易さから、山からの水の方が適しており、江戸期には2000人以上いた地元の方と旅人を支えるだけの十分な水がったあったからこそ、この地が栄えたんだと思った次第です。

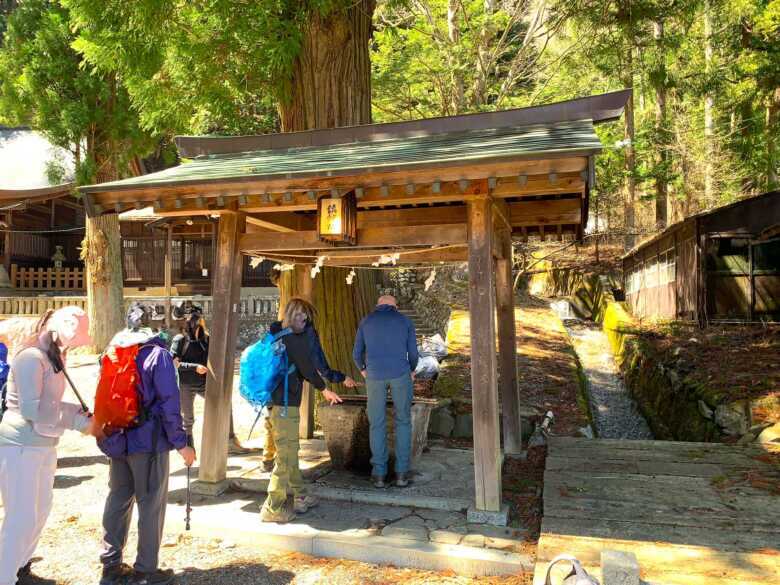

・神社仏閣を巡る

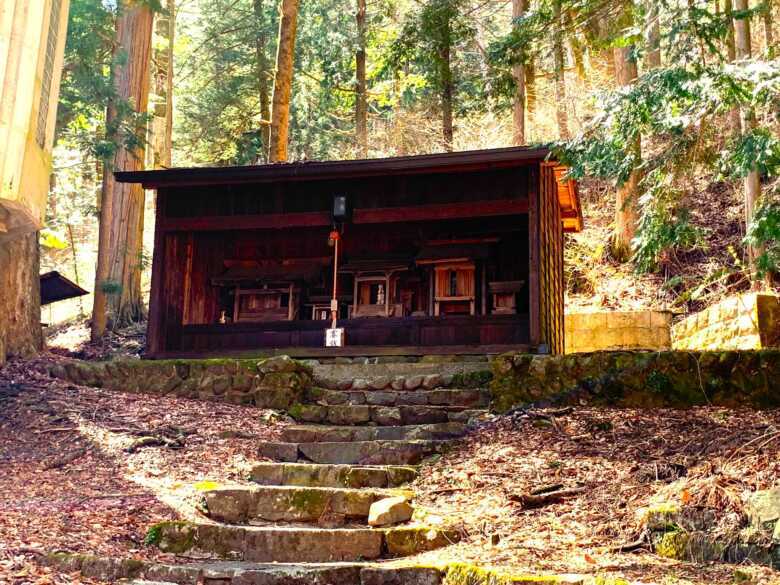

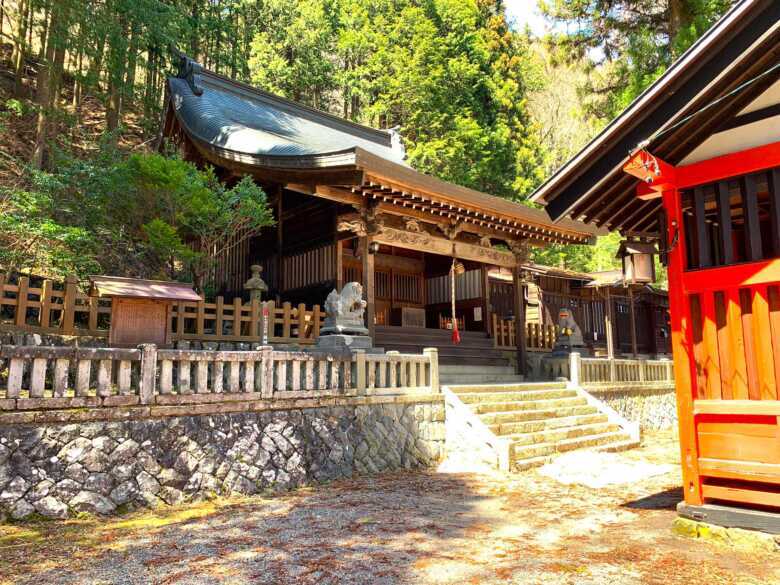

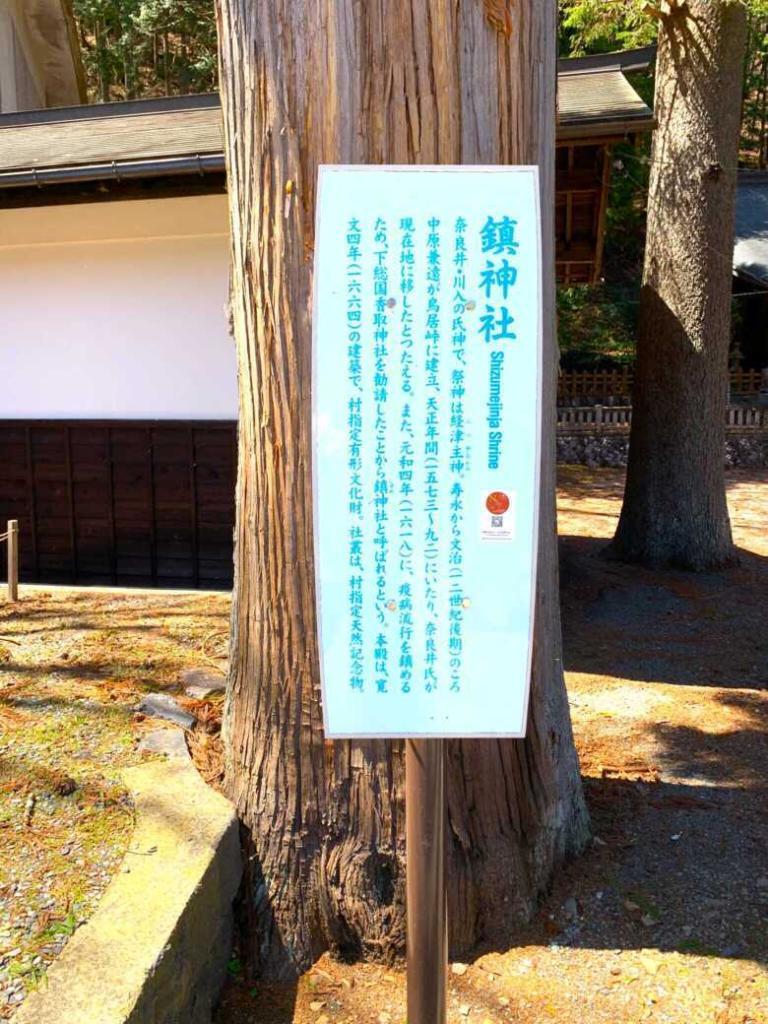

奈良井宿の中には、いくつかの神社仏閣があります。上記、龍の天井絵で触れた大宝寺に加え、長泉寺、浄龍寺、鍵の手付近の荒沢不動尊、旧中山道の杉並木付近の八幡宮、奈良井宿の南の端にある鎮神社といった神社仏閣があります(他にも、いくつかの神社仏閣がある様ですが…)。ちなみに、この地域で最も大きそうな鎮神社は、奈良井宿の鎮守と言われている様で、元々は鳥居峠にあったと言われているそうです。しかし戦国期、甲斐武田氏(勝頼)と尾張織田氏(信長)の間で起こった鳥居峠の戦い(1582年)で、戦火に巻き込まれた後、勝頼と信長方として戦った木曽氏によって現在地に移され再建された歴史があるそうです。また、現在の祭神は経津主命(天津神系)で、1618年に疫病を鎮める為に現千葉の香取神宮より勧請したと言われている様です。すぐ近くの諏訪大社(国津神系で、甲斐武田氏と関連深く、日本神話の国譲りでも有名)ではなく、わざわざ香取神宮から勧請した事を踏まえると「この地域は、諏訪地方と昔から少し壁があるのかな?」なんて邪推してしまった次第です。

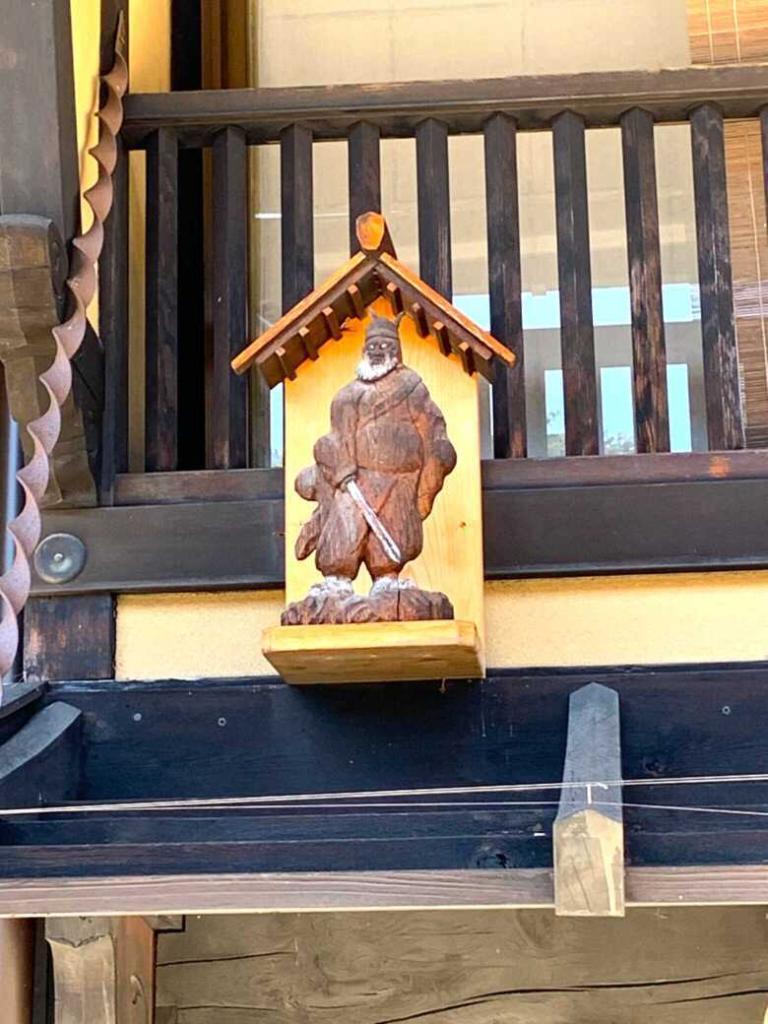

・オブジェ的看板や道祖神を探す

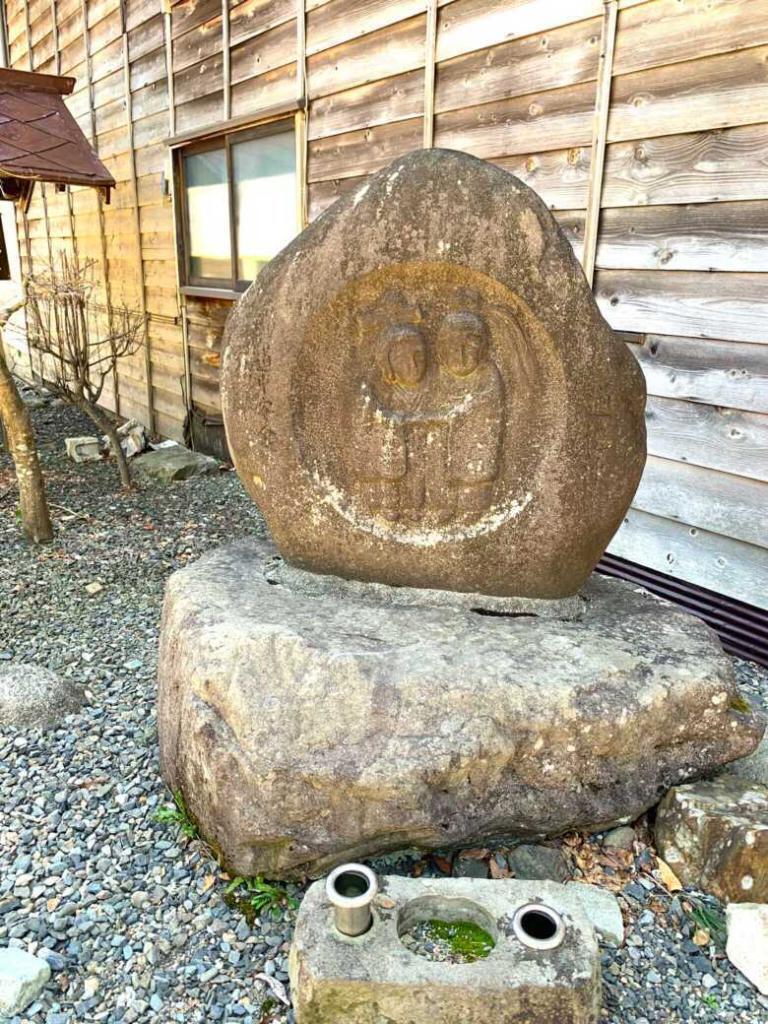

奈良井宿の街中を散策していると、軒先に個性的なオブジェ的要素のある看板や「(1つだけでしたが)男女二神が手を取り合う和合の形を示す『双体像の道祖神』」を見つける事が出来ます。江戸期から続く宿場町らしく、歴史ある、そして味のある看板も目につき、大人の好きなお米から作る透明な液体;日本●の蔵元の目印で、その熟成度の目印でもあった杉玉(現在は宿泊施設の一つの様ですが…:BYAKU Narai|長野県・奈良井宿の百の物語に出逢う宿(https://byaku.site/accommodations/)をご参照ください)も見る事が出来ます。また、安曇野地方でよく見かける「双体像の道祖神」を1つだけですが見つけてしまうと、上記同様、「諏訪地方の影響よりも、奈良井川でつながる松本方面の影響の方が強い地域なのかな?」とも思ってしまった次第です(中央分水嶺的にも分かれていますし…:諏訪湖の水は天竜川経由で、浜松で太平洋に、奈良井川は犀川・千曲川/信濃川と流れ、新潟で日本海に流れます)。こんな発見をしつつ、勝手な妄想を巡らせつつ散策するのは、正に大人散策だと思った次第です。

・美味しいものを頂き、素敵なお土産を見つける

上記、個性的なオブジェ的要素のある看板は、地域の特色を生かした曲げ物、櫛、木曽漆器などの木工業系のお店やお土産物屋さんが多いようです。旅に出たら、その地域の物をお土産として購入し、知人や友人に配りつつ、その地域の事を話す事も楽しみ方の一つですし、自身へのお土産も購入し、その旅で感じた事を思い出す事も大人散策の内ではないかと思って折ります。幸いこの地域のお土産は、地域の色が強いものが多いように見受けられましたので、自身を含めお土産を購入しつつ、その地域ではその地域の物を食べ(信州と言えば「信州そば」と「おやき」のイメージを勝手に持ってますが…)、大人散策を彩ってみては如何かと思います。

【最後に】

以上が、「長野の塩尻にあり国籍を問わず多くの観光客を魅了する『奈良井宿』の概要を抑えた上で、大人散策情報(楽しみ方の一例)を共有」させて頂いた内容になります。

皆様は、この奈良井宿、どの様にお感じになられましたでしょうか? 私達夫婦の場合は、1回目も2回目も車で参らせて頂いたので、今度は奈良井宿~薮原宿を鳥居峠越えで実際に歩き、昔の旅人の気持ちに近づいてみたいと思ってしまいました…。まだ実践したことは無いのですが、馬籠~妻籠間を、馬籠峠を越えて歩いて楽しまれる海外の方も多い様ですし、奈良井宿~薮原宿の鳥居峠越えも、3-4時間程度で行けるらしいので、次回は「馬籠~妻籠~奈良井のルート」を、文明の力(鉄道)を借りつつ、チャレンジしてみたいと思った次第です(別記事記載の通り、プランニングはできていますので、実行の暁には、本ブログで報告したいと思って折ります!)。

また、ちょっと違った視点では、なぜこの木曽路(=中山道)は、このエリアのみ、東山道が通ったと言われる伊那谷ではなく、木曽谷を通されたのか? といった部分にも疑問符がついてしまいました。こちらは、別のTopicとして、改めて調べてみようと思った次第です。こちらも、勝手な仮説(妄想?)が出来た際には、別記事でご披露できればと思って折ります! ⇒「東山道が通ったと言われる伊那谷ではなく、木曽谷を通されたのか?」に付き勝手な妄想をさせて頂きましたので、別記事ご参照ください!

【あわせてお読み頂きたい! 関連記事…】

【あわせてお読み頂きたい! 「街道シリーズ」の関連記事…】