追分とは?

街道(道)が分岐する地点のことです。

どこに多い?

日本中どこにでもあると思いますが、有名所では中山道・東海道の追分である草津追分等、主要街道の分岐点に多く残ります。

なぜ象徴的なの?

進路を選ぶ場所であり、旅や人生の比喩として扱われるためです。

記憶と重なる理由は?

分岐点という構造が、別れや再会の記憶を呼び起こしやすいためです。

大人散策のポイントは?

地形(わかれた道のそれぞれの行き先)や道標を意識すると“なぜここが追分なのか”が見えてきます。

【はじめに:「追分」から何を思い浮かべますか?】

こちらのページでは、「『追分』と言うワードに付き、その意味を少しだけ考えてみた上で、思い浮かぶ具体的な『追分』に付き情報を共有」させて頂こうと思います。

📚本記事で得られる情報📚

✅「追分」とは?

✅紹介したい、いくつかの具体的な「追分」(信濃・新宿・草津等…)

突然ですが、”追分” なる言葉を聞いた事がありますか? また、何を連想されますでしょうか? 更に、何処の「追分」を連想されますか? 個人的ですが、私自身がすぐにイメージするのは、「信濃追分」ですが…。その「追分」Wikipedia で調べてみますと、以下様にあります。

追分(おいわけ)は、道が二つに分かれる場所をさす言葉である。

概要

https://ja.wikipedia.org/wiki/追分

街道の分岐点を意味する言葉であり、甲州街道と青梅街道の分岐である新宿追分や、中山道と北国街道の分岐である信濃追分など、各地に地名として残っている (略)

確かに、たまにでですが「追分」の地名が残っていたり、地名では無くとも「2つの道が分かれていく景色」を拝見し、「追分だ…」と思う事があったと思い出してしまいます。「道が2つに分かれていく」なんて「人生みたい」ですね…。今まで一緒の道を歩いてきた仲の良い友人が、自身とは違う道を歩き始める…。昔の友人を思い出して、哀愁にかられてしまいます…。

そんな感慨を持ってしまった「追分」を今回は考えてみたいと思います。すなわち、「『追分』と言うワードに付き、その意味を少しだけ考えてみた上で、思い浮かぶ具体的な『追分』の情報を共有」させて頂こうと思います。

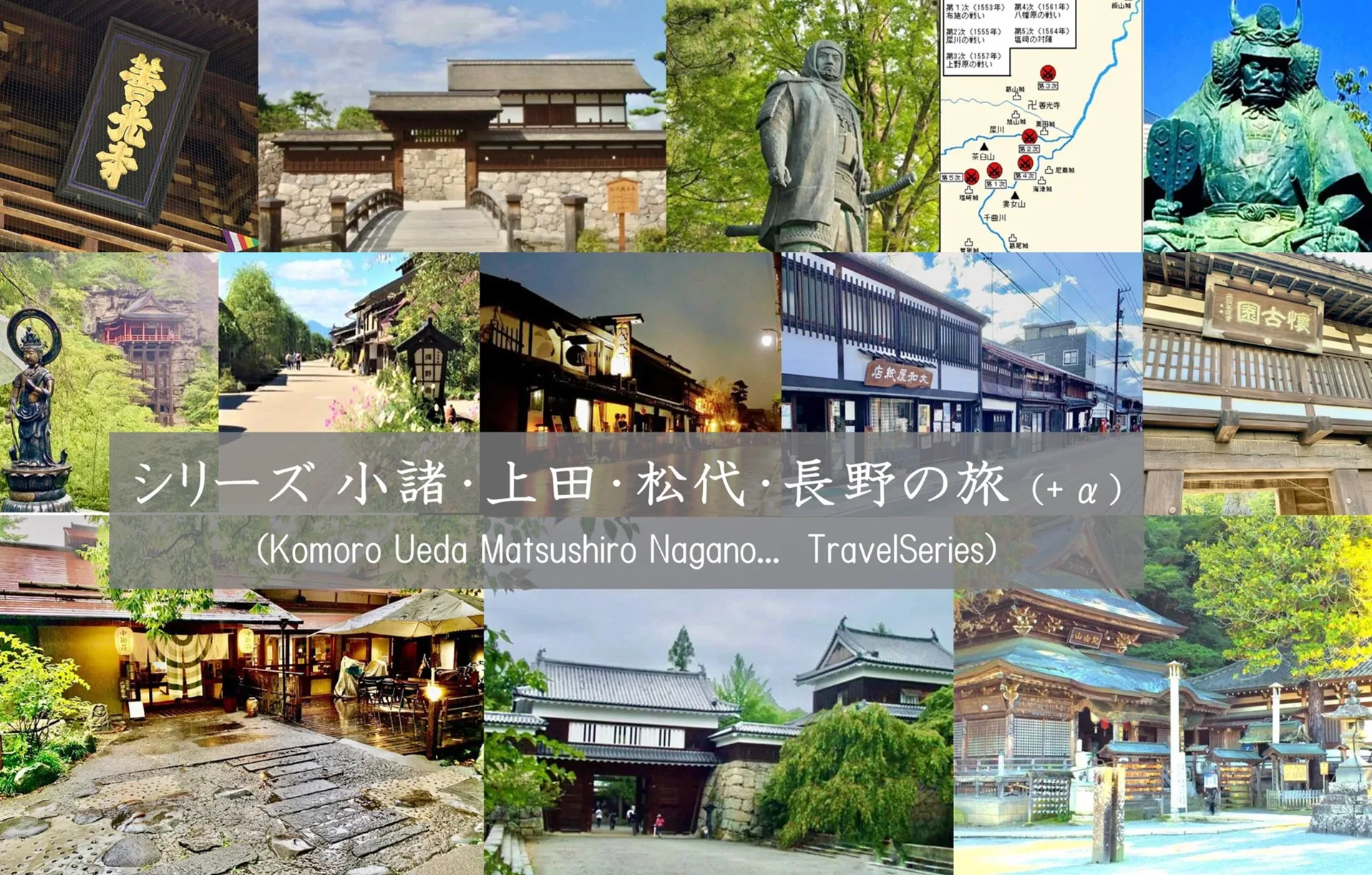

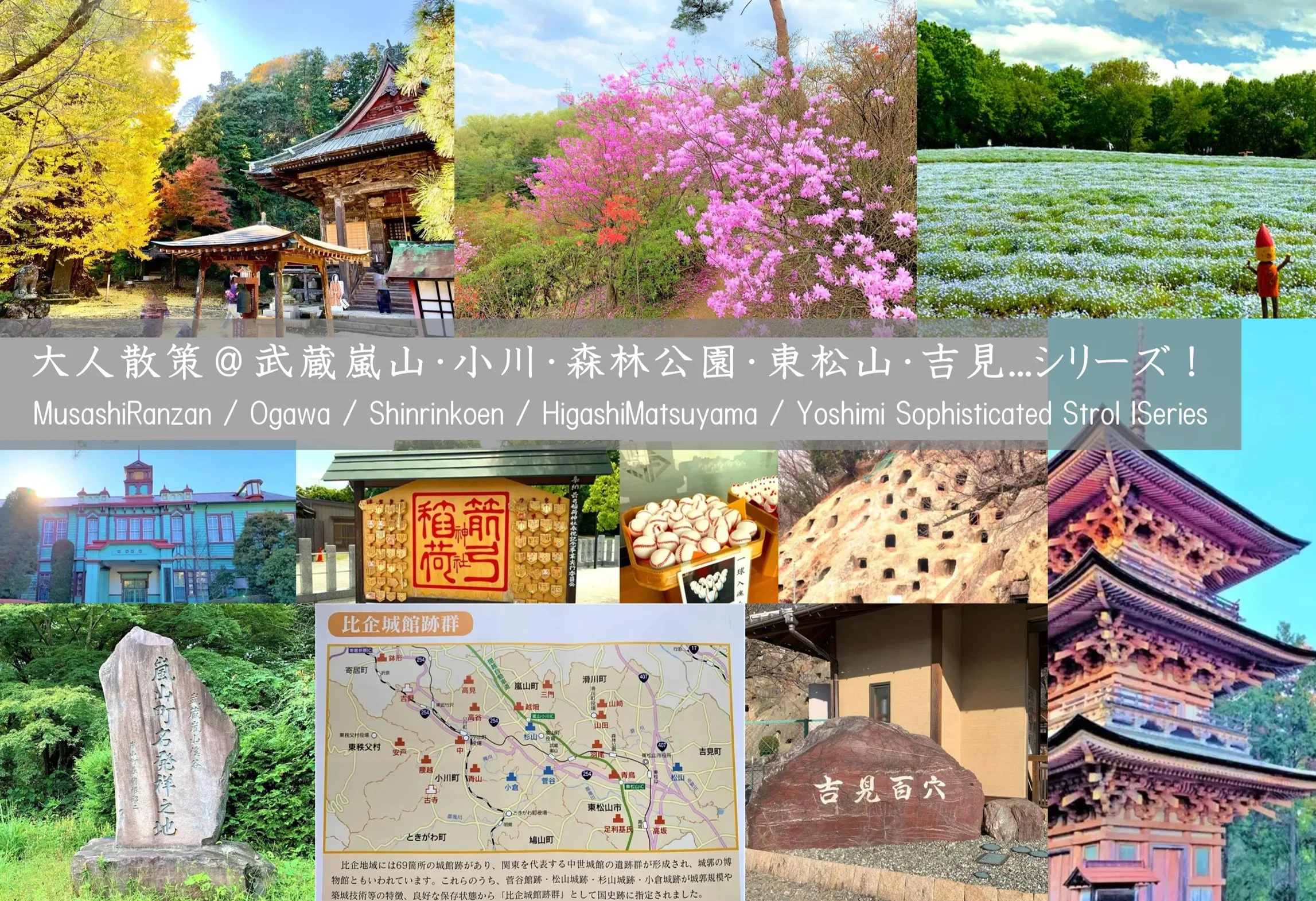

【具体的な「追分」】

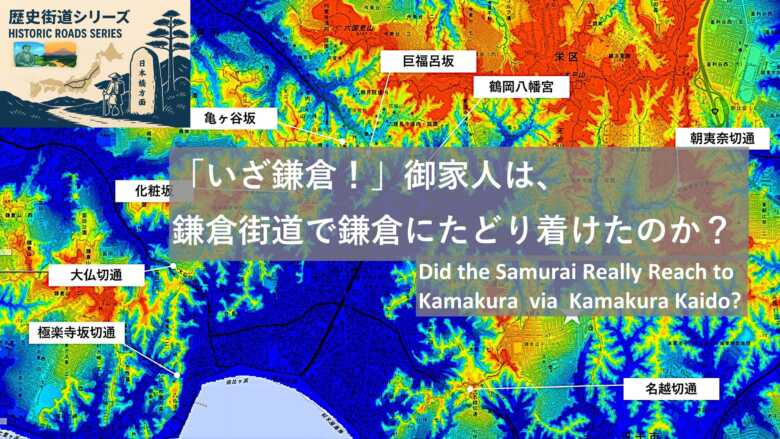

上記、私が連想する「追分」は「信濃追分」と記載しましたが、「追分」をイメージすると、結構沢山の「追分」が頭に浮かんできます。上記、写真を紹介した、ちょっと有名所の「鎌倉街道上道と堀兼道(≒東山道武蔵路?)の追分@所沢」・「中山道と川越街道の追分@板橋」といったと言った所もあれば、日々の何気ない近所の散歩の中で「これって追分だね…」と思う所もあると思います。別記事で紹介した「玉川上水の大人散策」では、スタート地点の「羽村堰」に向かう際、羽村駅の目の前で「これって追分?」というスポットを拝見し、帰宅後に調べたところ、『「鎌倉街道と青梅街道の追分」だったのか…』と思った事もありました。何気ない景色ですが、「追分」と言う言葉を意識してその景色を拝見すると、上記に記載した「旧友を思い出す様な『郷愁感』」が出てくるのは私だけでしょうか?

また、他に有名な「追分」を考えてみると、「東京・新宿の追分」や「滋賀県・草津の追分」あたりが、有名どことして出てくるのでないかと想像します(と言うより私だけの想像かもしれませんが…)。皆様は「どんな(どこの)追分」を連想されますでしょうか? 日本には、多くの「追分」があり、それぞれの特徴があると思いますが、すべてを書く訳にはいかないので、以下、上記有名どころとして連想させて頂きました「東京・新宿の追分」・「滋賀県・草津の追分」、そして真っ先に連想した「信濃追分」の3つの追分に関し、それぞれもう少し深堀してみたいと思います。

【信濃追分】

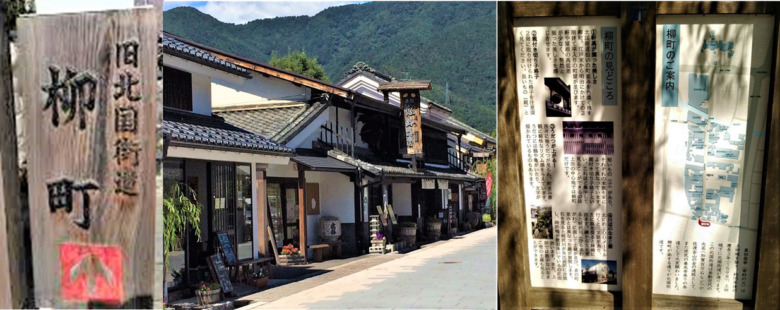

まずは、最初に頭に浮かんだ「信濃追分」ですが、軽井沢の西にあり、近所には「信濃追分と言う駅」もあります。この追分は、五街道の「中山道と北国街道」の分岐地点になります。この場所から中山道は、諏訪・木曽(木曽路:奈良井宿・妻籠宿等)と経由して長野を抜け、馬籠峠・馬込宿を越えて岐阜に入ります(近くの有名何処のお城は苗木城?)。その後、犬山市(犬山城付近)・岐阜市(岐阜城付近)を超え、関ヶ原を抜け、更に滋賀県(彦根城付近・膳所城付近)を抜けて、東海道とともに京都を目指すルートです。

一方の、北国街道は(旧北国街道の宿場町;海野宿、小諸宿、上田柳町等を別記事にて紹介中)、ここを起点に、小諸・上田・善光寺と長野(市)を抜け、新潟に行くルートです(一部分岐しているようで、松代を抜けるルートもある様ですが…)。連想ゲーム的には、関ヶ原の合戦時に、 中山道を進軍した「徳川秀忠軍」が、ちょっと寄り道して、上田の真田氏を抑えるべく、小諸に布陣した時に取ったルートだと想像しています。

この「追分」は、「中山道は京都」を「北国街道は善光寺・新潟」を目指すルートなので「追分」の後、交わる事はありません。『郷愁感』と共に想像するなら、「同じ学校で過ごした、仲の良い友人と、卒業を機会に会う事がなくなってしまった…」と言った感じで、若干さみしいい感じがしてきます…。

【新宿追分】

しかし、「追分」で分かれても、また交わる街道もあります。新宿追分の2つの街道です。ご存じの方も多いと思いますが、この追分は、「甲州街道」と「青梅街道」が分かれる所です。

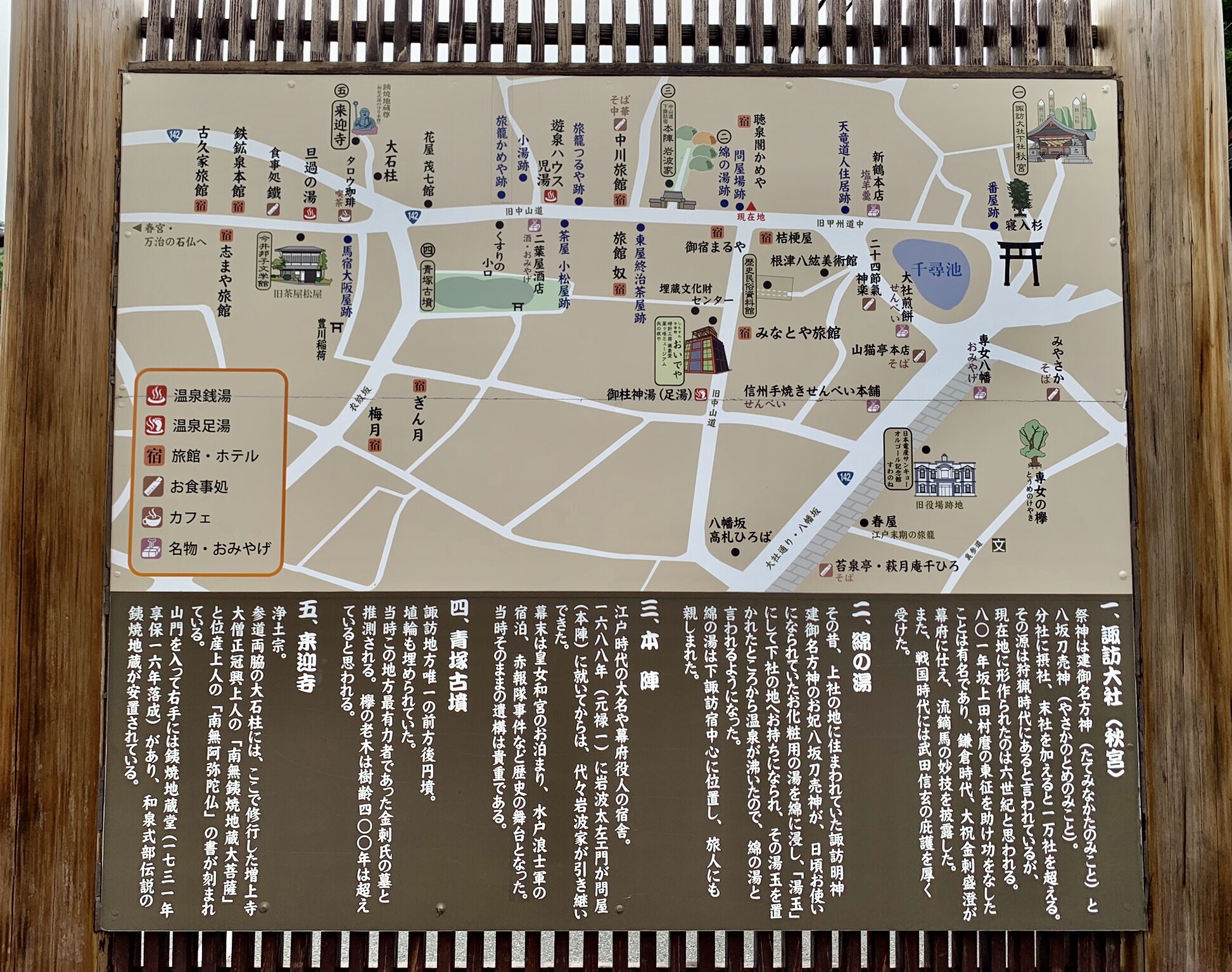

甲州街道は、現在の20号線にほぼ近しいルートを通る街道で、(江戸城の半蔵門に直結していますが…)東京の都心(新宿)から八王子を抜け、小仏峠を超え大月に入り、笹子峠を越えて甲府に入った後、韮崎(我が故郷北杜市も)と進んで、八ヶ岳を東に見つつ現在の山梨県を抜けた後、現在の長野県に入り、諏訪湖を超えた下諏訪(諏訪大社下社秋宮のすぐ近く)で、中山道にぶつかります。

もう一方の、青梅街道は、新宿で甲州街道と分岐した後、現在の西東京市や武蔵村山市を経由して、青梅、奥多摩にたどり着きます。現在は、その先の道はあまりメジャーではないので、ここで街道も終了と思いきや、この街道、更に続いており、奥多摩から更に山の中を進み、山梨県に入った後、柳沢峠を越え、大菩薩嶺を東に見ながら、甲府に向かい、最終的には、甲府の東(酒折(「日本武尊(ヤマトタケル)が、東征(東国の征討)の帰路に立ち寄った場所」とも言われ、また「連歌発祥の地」とも言われる「酒折宮」があります)と言う、「山梨学院大学があるあたりの甲斐善光寺も近い場所」で、甲州街道と一緒になります。

つまり、『この「甲州街道と青梅街道」は、新宿の「追分」で分岐していますが、甲府近辺で、また一緒になる』んですね。『郷愁感』と共に想像するなら、「志をそれぞれ持ちながら、別の道を歩んできた昔の友人と、また一緒になった」と言ったような感じで、心がほっこりします。

【草津追分】

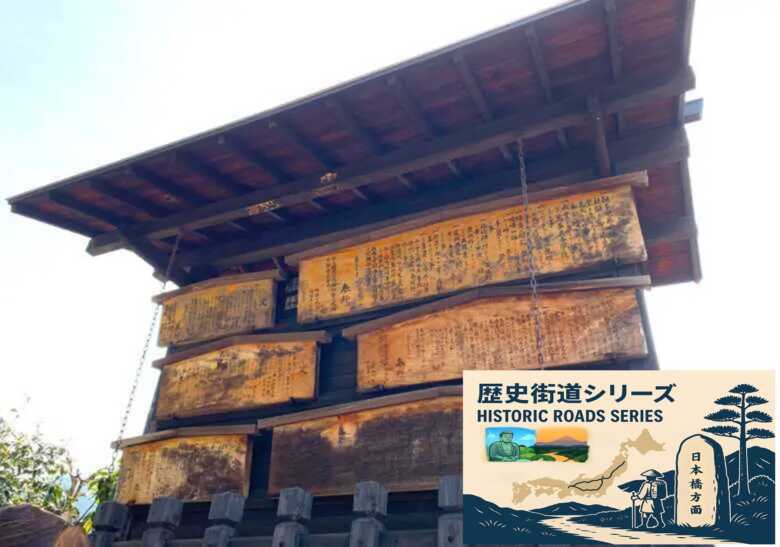

上記、「甲州街道と青梅街道」と同じ様な印象を持つのが「東海道と中山道」の2大街道。京都から江戸を目指す際、滋賀県の草津宿にある草津追分で、東海道と中山道は分かれます。2つの街道に関しては有名なので、簡単に記載しますと、、、

中山道は、上記に記載しましたが、第一級の街道で、京都と江戸を結ぶのですが、東海道とは違い、本州中央部の山の中を抜けてくる街道;「山の道」。

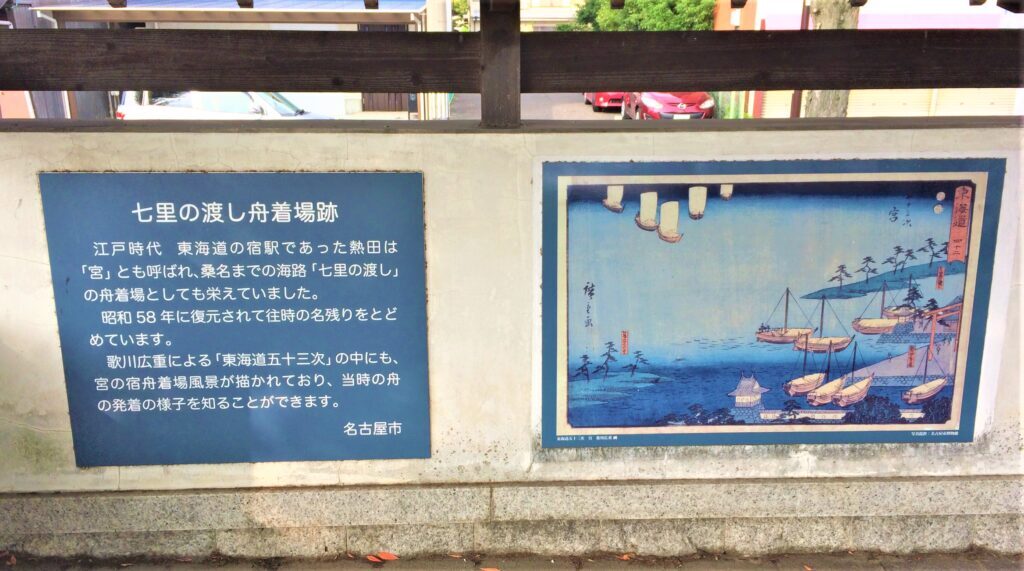

また、東海道 は、京都と江戸を結ぶ、中山道と同じく当時第一級の街道で(今もですが)、本州の東側を通る街道。一部海上を進むことも想定した(桑名―熱田間=七里の渡し)、その名の通りの海側の街道;「海の道」。

この2大街道、京都を出て江戸に向かう際、現在の滋賀県・草津市までは一緒ですが(付近で有名なお城は膳所城(日本三大湖城)?)、ここで「追分」となり分かれます。「東海道は海」を越え、「中山道は山」を越え、それぞれ厳しい道を進みますが、「最終的には、花の大江戸で一緒に」なると言う事です。もしこれを人生と例えるなら、「違った道を選んだかつての旧友と目標達成と共に再開した」ってな感じでしょうが、「こんな人生だったら羨ましいな…」と思ってしまった次第です…。

【最後に】

以上が、「『追分』と言うワードに付き、その意味を少しだけ考えてみた上で、思い浮かぶ具体的な『追分』の情報を共有」させて頂いた内容になります。

人の人生はそれぞれですし、街道とは全く関係ありませんが、観光に行き「追分」と言う言葉を見たり、普通の生活の中で、「追分(まさにその場所)」を通ると、上記の様なことを考え、旧友を思い出したり、自身の人生を振り返ってみたりしてしまう事があります…。いろんな楽しみ方があると思いますが、皆さんも「追分」と言う「言葉や場所」に出会ったとき、少し立ち止まり、それぞれ分かれた街道(普通の道でも)を見ながら「昔の友人を思い出す機会」としてみてはいかがでしょうか? もしかしたら、旧友に会えるかもしれません…。

【あわせてお読み頂きたい! 「”街道を連想するワード” シリーズ」の関連記事…】

【あわせてお読み頂きたい! 「街道シリーズ」の関連記事…】