社格とは何?

神社の格式や肩書を示す制度で、古代から近代まで変遷しました。

古代社格制度の特徴は?

延喜式神名帳に基づき、式内社と式外社に分類されました。

中世社格制度の特徴は?

一宮や総社など、国司の巡拝に基づく分類が行われました。

近代社格制度の特徴は?

明治期に官幣社・国幣社・府県社・郷社・村社などに分類されました。

戦後の神社制度は?

GHQの神道指令により社格制度は廃止され、神社本庁の別表神社制度が導入されました。

【はじめに】

こちらのページでは、「『神社の肩書』と言って良い認識の『社格』に付き、歴史に置けるそれぞれの制度を抑え、その変遷を理解した上で、地方の神社に見られる『神社名・石柱の社格を隠した痕跡』の意味を考察」させて頂こうと思います。

📚本記事で得られる情報📚

✅神社「社格」の歴史(上古社格制度・古代社格制度・中世社格制度・近代社格制度・別表神社とは?)

✅「神社名・石柱の社格を隠した痕跡」に付き考察

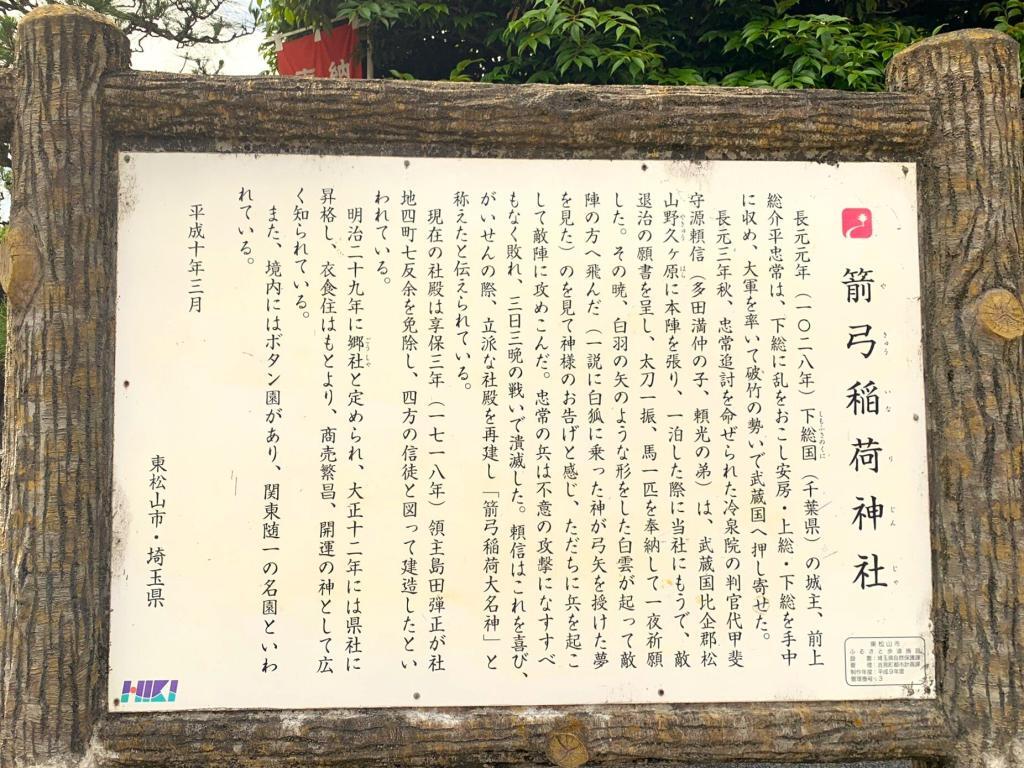

皆様は、神社めぐり等は、されますでしょうか? 私達夫婦は、寺社巡りが好きで、多くの神社仏閣にお邪魔させて頂き、大人散策を楽しんでおります。本ブログ別記事で紹介させて頂きました、「狛犬ではない、狛〇シリーズ」と言った観点や、居住地川越での「七福神巡り(基本お寺ですが…)」、読み方から野球に関連しバット絵馬等がある「東松山の箭弓神社」、「通りゃんせ♪」発祥の地と言われる「川越の三芳野神社」、江戸風鈴の飾りが見事な「川越氷川神社」、日本一の参道の長さを誇ると言われる「氷川神社の総本社・大宮氷川神社」等、様々な特徴のある神社等にお参りさせて頂き、大人散策を楽しんでいます(それぞれ詳細は別記事参照)。

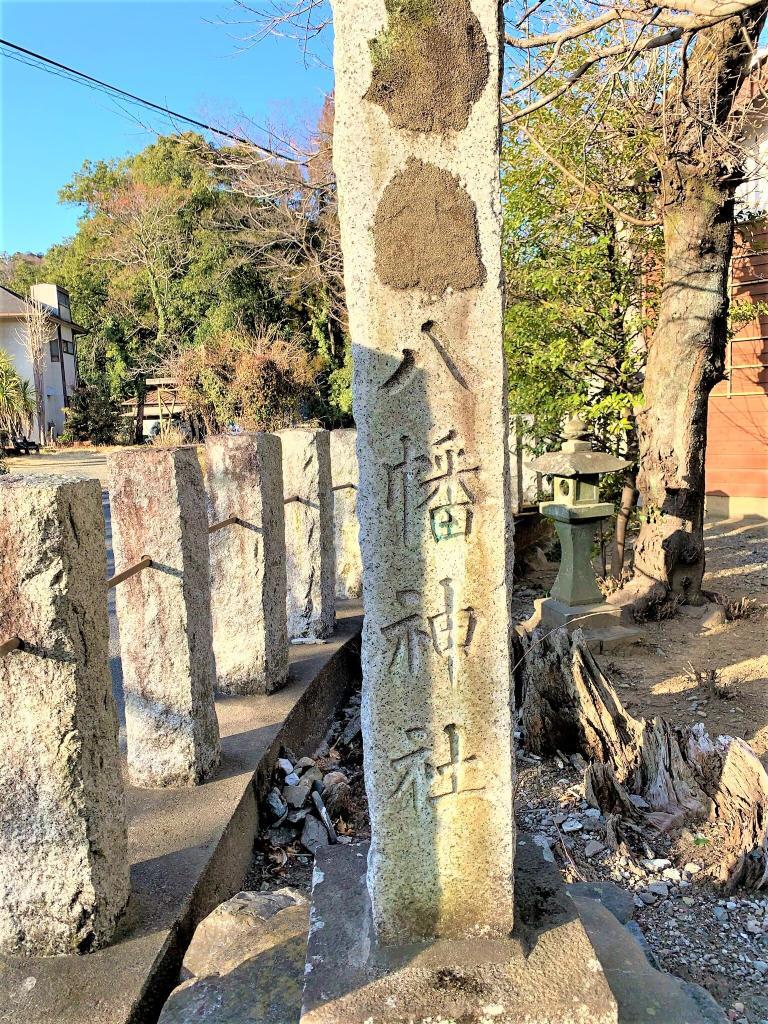

御朱印ブームもあり、多くの方が神社にお参りにいらっしゃる様になった昨今ですが、実際に神社めぐりをしていると、神社名を標記した石柱に「村社」と記載されている神社であったり、それがセメントで覆われて見えなくなっている神社もあれば、「一宮」や「官幣大社」を謳う神社もありますし、「総社市/一宮」の様に地名にまでなっている地域もあり、様々な場所で、ちょっと疑問を持ちたくなる光景や事象を目にしたり、耳にしたりするのでないかと思います。言い換えると、「何で神社の石柱がセメントで覆われているの?」、「『〇〇国一宮』・『官幣大社』ってどんな肩書?由来は?」、「『総社』ってそもそも何?」と言った様な疑問が湧いてきてしまった経験がある方も多いのでないかと思います。

こちらのページでは、上記の様な疑問を解決すべく、神社の「社格」に関し、その内容と歴史に付き調べた上で考察を加えさせて頂きました内容を共有させて頂きます。すなわち、「『神社の肩書』と言って良い認識の『社格』に付き、歴史に置けるそれぞれの制度を抑え、その変遷を理解した上で、地方の神社に見られる『神社名・石柱の社格を隠した痕跡』の意味を考察」させて頂こうと思います。

【「社格制度」の名残?:別表神社とは?】

上記の様に「官幣大社」と言った肩書を、神社にある石柱でも見る事がありますし、大宮氷川神社の様に「武蔵国一宮」とも、HPに大々的に記載している神社もありますが、現代ではそういった肩書的な「社格」は正式には存在していない様で、それに代わるものとして、「別表神社」と言う ”カテゴリー分け” が存在しているのみの様です。Wikipediaの「別表神社」の項目には、以下の様にあります。

別表神社(べっぴょうじんじゃ)とは、神社本庁が定めた、神社本庁が包括している一部の神社のことである。

概要

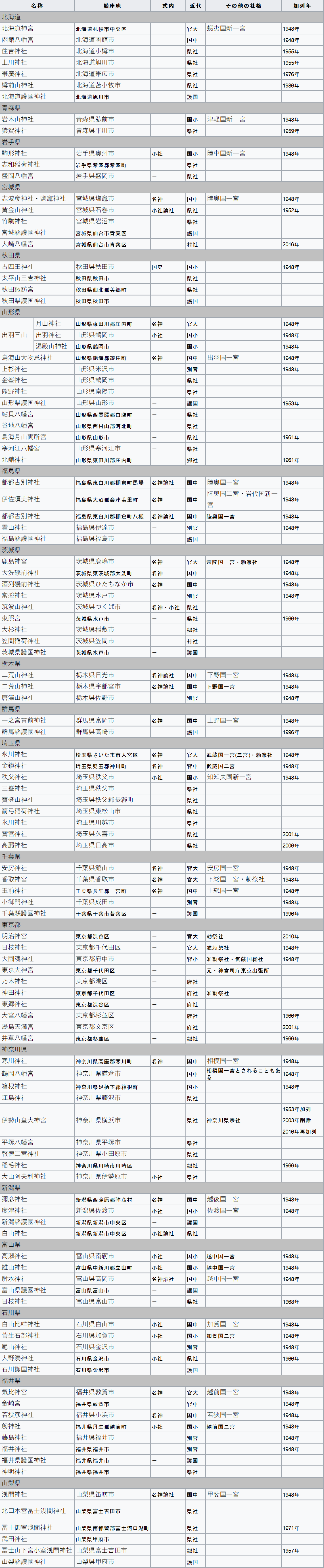

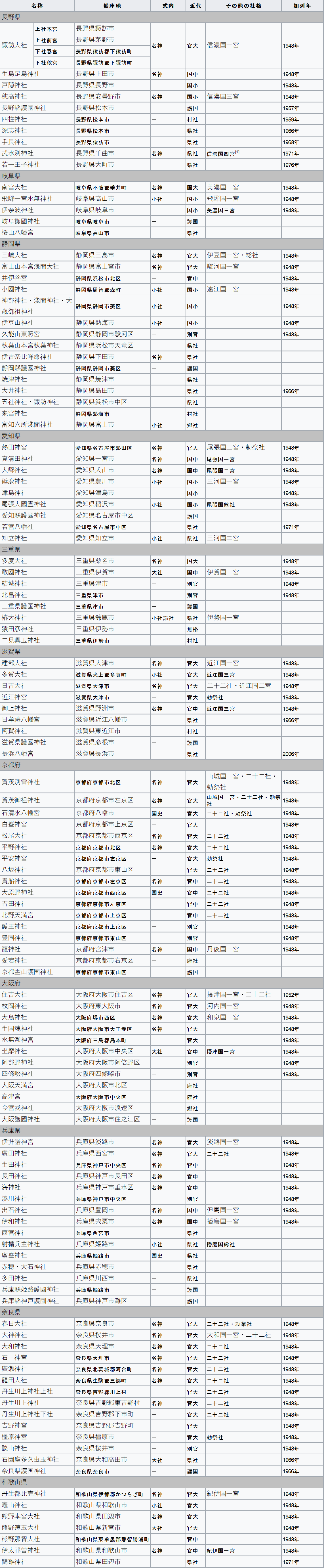

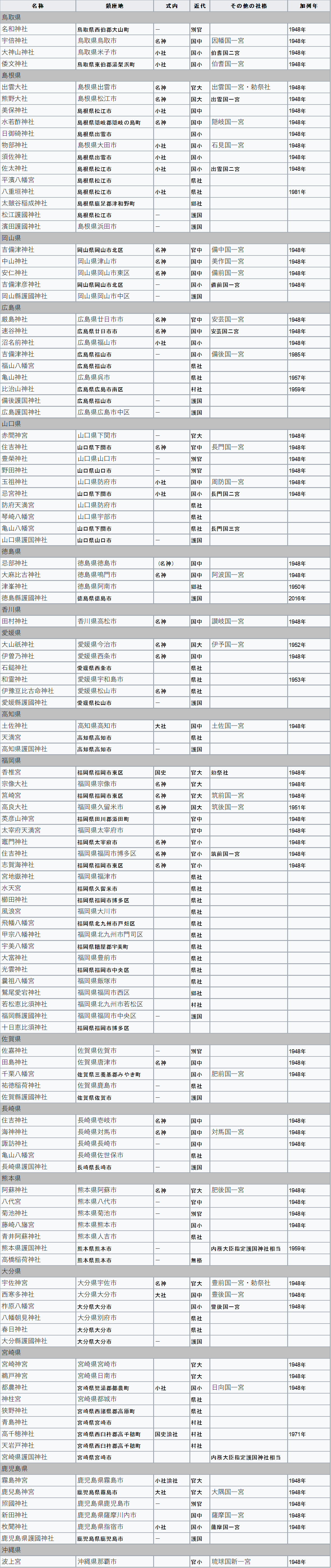

昭和21年(1946年)2月2日の神社の国家管理の廃止に伴い、公的な社格の制度(近代社格制度)が廃止されたため、それに代わるものとして昭和23年(1948年)に定められた。社格制度廃止後は、全ての神社は対等の立場であるとされた(伊勢神宮を除く)。しかし、旧の官国幣社や一部の規模の大きな神社については、神職の進退等に関して一般神社と同じ扱いをすると不都合があることから、「役職員進退に関する規程」において特別な扱いをすることと定めている。その対象となる神社が同規程の別表に記載されていることから、「別表に掲げる神社」(別表神社)と呼ばれる (略)この規定により、旧府県社・内務大臣指定護国神社を中心に別表神社の数は次第に増加し、平成18年(2006年)現在で353社となっている。

別表神社は社格のような神社の格付けではなく、あくまでも神職の人事のみにかかわる区別である。しかし、別表に掲げられている神社は社殿、境内、神職の数などの面で比較的大きな規模の神社であり、一般には一種の格付けとして捉えられている。なお、社格同様、伊勢神宮は別格として別表神社に入れられておらず、神宮大宮司は、「神宮規則」により、勅裁を得て任免するとされ、さらに特別の扱いがなされている (略)

https://ja.wikipedia.org/wiki/別表神社

戦後、「戦争原因の一因が『神道にある』」との理由で「国による神社の管理禁止」が、GHQから命令された事(神道指令:信教の自由や軍国主義の排除、国家神道を廃止、神祇院を解体し政教分離を果たすために出されたもので、公的機関による神社への支援、資金援助が禁止された)により、新しい制度として生まれたのが「別表神社」と理解しています。その一覧表もWikipediaより引用いたしましたが、その顔ぶれは、(勿論存じ上げていない神社もありますが)比較的大きな、有名処の神社の様で、(伊勢神宮だけは別格の様ですが)別表神社に名を連ねる事は、「格付けではない」の「建前」はありつつも、一種のステータス的要素であるよな気もした次第です。信仰心には上も下もないので、「その建前」は時代にそくした物だと思う反面、国家の礎を築き、その役割を信仰と共に存在し続けてきた神社側の視点から考えると、自社のアイデンティティ・「社格」的要素を「建前上」堂々と謳えない事は、ちょっと割り切れない心情もあると思い、現在でも以下に記載する、大宮氷川神社の様に「武蔵国一宮」を謳ったり、秩父神社の様に「国弊」を謳ったりするのは、仕方ないと思った次第です。

【「社格制度」の歴史】

上記の様に、現在では「(伊勢神宮は別格として)建前上、上も下もない社格」ですが、今尚、大宮氷川神社の様に「武蔵国一宮」&「官幣大社」を謳う神社がある事も事実です。では、『その「社格」は、いつの時代のどんなものだったのか?』を理解すべく、時系列で、社格制度の変遷を見て行きたいと思います。

・上古社格制度

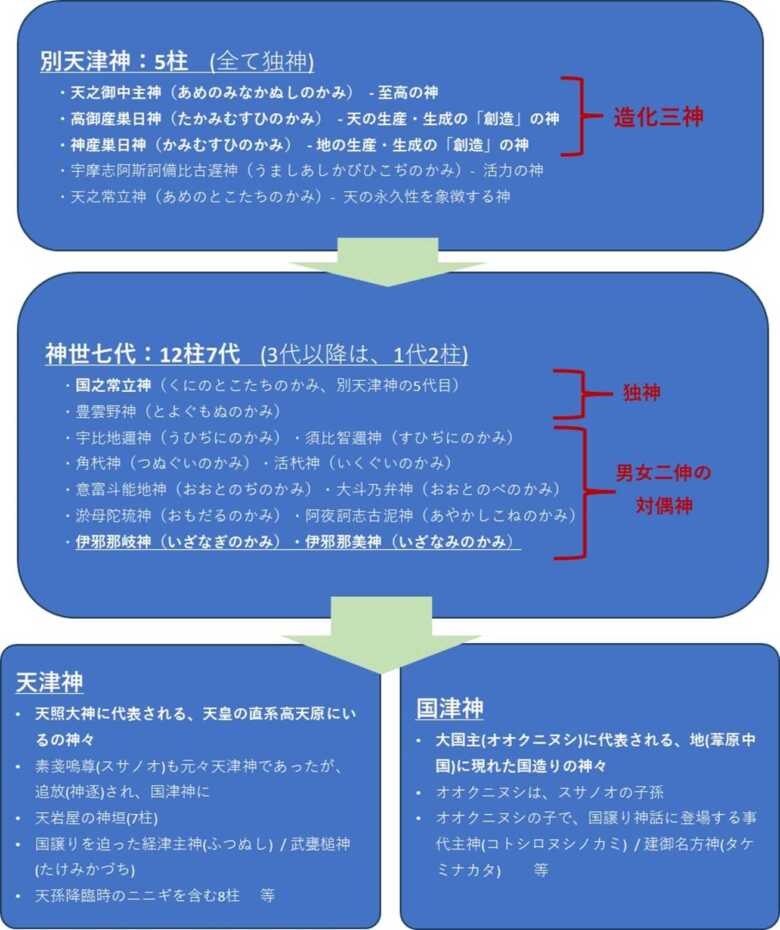

上古社格制度は、古事記や日本書紀の編纂前にはあったと言われている制度の様で、「天津社と国津社に分類した制度」と理解しており、「社格」と言うより、簡単に言ってしまうと「天皇家に直結する純粋な味方の血統か否かの分類」と思った次第です。Wikipediaの「天津神・国津神」の項目には、以下の様にあります。

天津神・国津神(あまつかみ・くにつかみ)は、日本神話に登場する神の分類である。天津神は高天原にいる神々、または高天原から天降った神々の総称、国津神は地(葦原中国)に現れた神々の総称とされている。

概要

日本神話において、国津神がニニギを筆頭とする天津神に対して国土(葦原中国)の移譲を受け入れたことを国譲りとして描かれている。これはヤマト王権によって平定された地域の人々(蝦夷、隼人など)が信仰していた神が国津神に、ヤマト王権の皇族や有力な氏族が信仰していた神が天津神になったものと考えられる (略) なお高天原から放逐されたスサノオや、その子孫である大国主などは国津神とされている。■ 天津神

・別天津神

> 造化三神…天之御中主神、高皇産霊神、神産巣日神

> 宇摩志阿斯訶備比古遅神、天之常立神

・神世七代

> 国之常立神(クニノトコタチ)、豊雲野神、宇比地邇神・須比智邇神、角杙神・活杙神、意富斗能地神・大斗乃弁神、淤母陀琉神・阿夜訶志古泥神、伊邪那岐神・伊邪那美神(イザナギ・イザナミ)

・主宰神

> 天照大御神(アマテラス)

・その他

> 少名毘古那神(スクナビコ)、天忍穂耳命、邇邇芸命(ニニギ)、思金神(オモイカネ)、建御雷神(タケミカヅチ)、天手力男神、天児屋命、天宇受売命(アメノウズメ)、玉屋命、布刀玉命、天若日子、天之菩卑能命など■国津神

https://ja.wikipedia.org/wiki/天津神・国津神 青字:一部追記

・主宰神

> 大国主神(オオクニヌシ)

・大国主の御子神

> 阿遅鉏高日子根神、下照比売、事代主、建御名方神、木俣神、鳥鳴海神

・大国主の配偶神

> 須勢理毘売命(スセリビメ)、八上比売、沼河比売、多紀理毘売命、神屋楯比売命、鳥取神

・その他

> 椎根津彦、須佐之男命(スサノオ)、櫛名田比売(クシナダヒメ(スサノオ妻))、大物主神(オオモノヌシノカミ(オオクニヌシの幸魂奇魂))、久延毘古、多邇具久、大綿津見神(オオワダツミノカミ(ワダツミ))、大山津見神、宇迦之御魂、大年神、木花之佐久夜毘売((コノハナノサクヤビメ(ニニギの妻))、玉依比売、豊玉毘売、八束水臣津野命、多紀理毘売命、市寸島比売命、多岐都比売命、伊勢津彦、洩矢神、千鹿頭神など (略)

・古代社格制度

古代社格制度は、平安期位に定められた制度の様で『「延喜式」と呼ばれる法令にて、「式内社」と「式外社」に神社を分類した内容で、同時に、官幣社は神祇官より奉幣を受ける神社で、国幣社は国司より奉幣を受ける神社といった分類』を見て取れる様です。Wikipediaの「社格」の項目、「古代社格制度」の段落には、以下の様にあります。

(略) 官社(式内社)

国家の保護を受けた神社は、全て「官社」と呼ぶことができるが、通常は、朝廷より祈年祭班幣を受ける神社のことを言う (略)律令時代末期の法令『延喜式』(延長5年(927年))が現存しており、ここに官社リストが掲載されている。『延喜式神名帳』に記載されている神社を式内社(しきないしゃ)といい、『延喜式』の時代に明らかに存在していても延喜式神名帳に記載されていない神社を式外社(しきげしゃ)という。式内社は2861社が記載されている。これらは当時朝廷から重視された神社であることを示している。 (略) 「式内社」は、後世、格式高い神社であることを示す社格として非常に重視された。

官幣社は神祇官より奉幣を受ける神社で、国幣社は国司より奉幣を受ける神社である。それぞれに大・小の格が定められている。当初は全て神祇官から直接奉幣を受けていたが、遠国の神社についてはそこへ行くまでに時間がかかるため、国司が代理で行うようになり、官幣社・国幣社の別ができた。ただし、遠国であっても重要な神社は官幣社となっていた。

社格の順は以下の通り。

https://ja.wikipedia.org/wiki/社格

- 官幣大社 – 304座198所(『延喜式神名帳』記載、以下同様)

- 国幣大社 – 433座155所

- 官幣小社 – 188座375所

- 国幣小社 – 2207座2133所 (略)

私の理解は、①まず全国各地の神社を「式内社」or「式外社」に分け、②「式内社」を「官幣社」or 「国幣社」に分けた』と理解させて頂きました。つまり『「式内社(「官幣社」 > 「国弊社」)」>「式外社」』といった理解になった次第です。言い換えると、「官弊/国弊」等を謳う神社の由縁は、この平安時代に定められた「古代社格制度」にある様です。1000年以上昔の「社格」が今尚「神社の肩書」に使われている所もある様で(使っていない所もあると思いますが…)、神社の視点から見た時、「昔からある由緒正しい神社です!」とアピールしてる様に感じた次第です。

・中世社格制度

平安期も後期にさしかかるタイミングで出てきたのが、「中世社格制度」と言われている様です。Wikipediaの「社格」の項目、「中世社格制度」の段落には、以下の様にあります。

(略) 一宮

一宮は国で一番有力な神社。国司が任国に赴任したときに神拝といって任国内の神社を巡拝しなければならなかった。その中でもっとも有力な神社を一宮と呼ぶようになり、一番初めに参拝し、国によっては二宮、三宮も存在した。明確な規定はなく神社の盛衰によるため時代によって異なる。平安時代後期から、地方より始まり、やがて畿内でも定められた。総社(惣社)

国司の神拝の際、任国内の神社を巡拝してまわるには手間がかかるので、国府の近くに神社をまとめて合祀した。それが総社(惣社)である。国司奉幣社

国司奉幣社は各国の国内神名帳に記載のある神社。国内神名帳は、国司が神拝する際に参拝する神社のリスト。ただし、これは一部の国のものしか現存せず、現存しているものも多くが写本や抄本のため、正確な実体や総数などは分からない。二十二社

https://ja.wikipedia.org/wiki/社格

二十二社(明神二十二社)は国家の一大事に朝廷が奉幣した有力神社の22社 (略)

良く聞く「〇〇国一宮」や「総社/一宮」の地名の由来は、「中世社格制度」にある様です(総社市:総社のあった場所、一宮:国の一宮があった場所)。日本各地に多くの神社がある中、国の礎であり、神道の拠点でる神社を、国(地域)を管理する国司は、巡拝する必要があったが、車もない時代に回るのは非常に大変なので、「社格を決めたり(一宮の設置)、一か所に合祀し(まとめ)たり(総社の設置)して、業務の効率化を図った」ものが、「中世社格制度」と理解しました。神社側の視点で言い換えると、「国司が優先的に巡拝する由緒正しい神社です!」と言ったアピール材料になり今尚これが使われていると思った次第です。

・近代社格制度 (神社名を示す石柱に社格を隠した痕跡がある理由も含め…)

近世社格制度は、明治期に新たに神社の等級(ランキング?)をやり直した制度と理解しています。Wikipediaの「近世社格制度」の項目には、以下の様にあります。

近代社格制度(きんだいしゃかくせいど)とは、明治維新以降、『延喜式』に倣って、新たに神社を等級化した制度である。第二次世界大戦後に廃止されたが、「旧社格」などの名称で神社の格を表す目安とされる。

歴史

明治4年5月14日(1871年7月1日)に太政官布告「官社以下定額・神官職制等規則」により制定。これ以前の初期の社格として神祇官直支配社(大奉幣社・中奉幣社・小奉幣社)や勅祭社(大祭社・中祭社・小祭社)があった。昭和21年(1946年)2月2日、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の神道指令により神社の国家管理が廃止されると同時に廃止。GHQの干渉を恐れ、石の社名標の社格が刻まれた部分をセメントで埋めた神社が多かった。その後セメントを除去した社名標もあるが、現在でもそのままのものも多い。神社本庁は昭和23年(1948年)に包括する旧官国幣社の全てを別表神社に指定、人事で特別に扱うとしたが、これは社格とは無関係である。分類

近代社格制度では、社格を官社と諸社(民社)、無格社に分ける。伊勢の神宮は、「全ての神社の上にあり、社格のない特別な存在」とされた。■官社

官社とは、祈年祭・新嘗祭に国から奉幣を受ける神社である。官社は神祇官が祀る官幣社と、地方官(国司)が祀る国幣社に分けられ、律令制の社格に倣ってそれぞれに大・中・小の格があり、「昇格」が行われた。官幣社・国幣社をまとめて官国幣社ともいう。主として官幣社は二十二社や天皇・皇族を祀る神社など朝廷に縁のある神社、国幣社は各国の一宮や地方の有力神社が中心である。(略)・官社の社格の順

官国幣社(官社)については、官幣社は国幣社よりも格が上とされ、それぞれ大・中・小の順に格が下がる。『神道辞典』などによると、官幣大社>国幣大社>官幣中社>国幣中社>官幣小社>国幣小社>別格官幣社 となるが、官幣中社と国幣大社はどちらが上かなどの明確な規定はない (略)■諸社

諸社は府県社・郷社・村社に分類される。府県社は府、県、台湾の州、台湾、北海道、樺太の庁から奉幣を受け、郷社は府県、郡、または市から、村社は市町村から奉幣を受けた。(略)・諸社の社格の順

諸社(民社)は、府社=県社=藩社>郷社>村社の順である。これらの社格の区別は実質的な待遇の差異を伴わず、特に官国幣社においては、官幣社と国幣社の区別の意義などがはっきりしなかった。より整備された社格制度を作ることも考えられたが、成立しなかった。だが、実質的な待遇を見れば、官国幣社、神饌幣帛料供進社(府県社と郷村社の一部)、それ以外の神社の3段階の社格になったといえる。なお、社格とは国家による待遇の差を表したもので、その神社への崇敬の厚さを表したものではない。■無格社

無格社は、法的に認められた神社の中で村社に至らない神社であり、正式な社格ではなく、社格を有する神社と区別するための呼称だったが、社格の一種ともされるようになった。無格社の神社であってもほとんどは氏子を有し、村社以上の神社とは、神饌幣帛料供進がなかった点や境内地が地租もしくは地方税免除の対象とされなかった点などが異なる以外に、目立った相違はない。規模の小さな無格社の多くは、明治末期の神社合祀で廃社とされた。 (略)■その他

https://ja.wikipedia.org/wiki/近代社格制度#官社

社格でしかくはないが、民立の護国神社と政府に保護された神社を区別するため、後者を内務大臣指定護国神社とした。これとは別に、神社の祭礼に天皇から勅使が遣わされることがあり、このような神社を勅祭社とよびこれも社格に類して使われた。 (略)

つまり、かなり簡単に言ってしまうと、『伊勢神宮を “特別な神社” とした上で、「社格を “官社” / “諸社(民社)” / “無格社”」に分け、「官社:官幣大社>国幣大社>官幣中社>国幣中社>官幣小社>国幣小社>別格官幣社」、「諸社:府社=県社=藩社>郷社>村社」、とした制度 』と言った理解になった次第です。また、地方の小さなな神社めぐりをしていると、『入口にある神社名の示す石柱の「(恐らくメインで)村社」の部分を、セメントで隠した、もしくは隠した痕跡のある神社』に出くわすことが多々あります。これまでその理由が分からなかったのですが、敗戦によるGHQの干渉を恐れた事が理由との事、腑に落ちた感じがしました。上記に記載した「別表神社」の前の社格制度が、この戦争の原因の一因になったとされる「近世社格制度」で、戦後GHQの「神道指令」によって廃止されたと理解しましたが、同時に、現在の日本人の宗教観を見ていると、「GHQは、日本人の宗教観を変えようとしたが、結局日本人の『八百万の神々』の本質は、いい意味でも悪い意味でも変わらなかった」と思った次第です。

【最後に】

以上が、「『神社の肩書』と言って良い認識の『社格』に付き、歴史に置けるそれぞれの制度を抑え、その変遷を理解した上で、地方の神社に見られる『神社名・石柱の社格を隠した痕跡』の意味を考察」をさせて頂いた内容になります。

国家の礎を築き、その役割を信仰と共に存在し続けてきた神社という神道の拠点。その等級を「社格」として、「上古社格制度(天皇の見方の直系か否(天津神系 or 国津神系))」⇒「古代社格制度(式内社:官弊・国弊/式外社等)」⇒「中世社格制度(一宮/総社等)」⇒「近代社格制度(官社/諸社等)」と時代の流れと共に変遷してきたが、戦後は「建前上」その等級は(伊勢神宮は別格として)なくなり、「別表神社」として形を変えた訳です。

しかし、上記「近世社格制度の段落内のWikipediaの引用(社格とは国家による待遇の差を表したもので、その神社への崇敬の厚さを表したものではない)」にもある様に、今も昔も「『社格は存在しているが、信仰心に上も下もない』」と考えていたんだなー」改めて感じたましたし、神社側のアピール材料の視点としては、現在では、「建前上」なくなってしまった「社格」を時代を遡る事でアピールし続けているとも思った次第です。同時に、長い歴史を持つ日本だからこそ、様々な視点の様々な都合に基づく表現が絡み合っているが、それを上手い事使い分け、社会が成り立っている様にも思え、「これこそ日本人の得意技!」とも思った次第です。

今後も神社巡りは継続していく事になると思いますが、上記の視点も加えてつつお参りさせて頂く事で、大人散策的要素を加えた神社巡りが出来るのでないかと改めて思いました。

尚本ブログでは、諏訪大社や熱田神宮、大宮氷川神社、川越氷川神社、川越喜多院、日光の二社一寺、久能山東照宮、浅草寺、深大寺、神田明神、大國魂神社等々、有名何処の神社仏閣に加え、日本三大怨霊 / 日本三大八幡 / 神社の社格 / 神社のカテゴリー分類と言った内容に関する考察の記事も記載しております。以下に、本ブログで記載した(一部記載が追い付いていない神社仏閣もありますが…)祭神の系統や社格(神社)や宗派(仏閣)といった切り口で、マトリックス上にまとめた一覧表を共有させて頂きますのでご参照頂けますと幸いです。また、今後調査や訪問を行い、本ブログで記載していきたいと思って折りますので、「更新中」である事を予めご容赦頂けますと幸いです(画像では見にくいので、クリック頂くとpdfのファイルが開く様になっております)。

■ 神社仏閣一覧リスト(HTML.ver) 継続的に更新中!

| No. | 神社仏閣 | 所在地(都道府県) | 所在地(市町村) | 天津 神系 | 国津 神系 | 天皇/皇族系 | 英雄系 | 御霊 神系 | 式内社?(古代社格制度) | 社格(中世社格制度) | 官幣大社 | 国幣大社 | 官幣中社 | 国幣中社 | 官幣小社 | 国幣小社 | 別格官幣社 | 諸社 | 勅祭社 | 別表神社 | 三大怨霊 | 三大八幡 | 仏閣 ? | 仏閣宗派 | 紹介ページ | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 上川神社 | 北海道 | 旭川市 | ● | ▲ | △ | 県社 | ● | |||||||||||||||||||

| 2 | 北海道護國神社 | 北海道 | 旭川市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 3 | 北海道神宮 | 北海道 | 札幌市 | ● | 一宮 | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||||

| 4 | 住吉神社 | 北海道 | 小樽市 | △ | △ | ▲ | 県社 | ● | |||||||||||||||||||

| 5 | 帯廣神社 | 北海道 | 帯広市 | ▲ | ▲ | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 6 | 樽前山神社 | 北海道 | 苫小牧市 | ▲ | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 7 | 函館八幡宮 | 北海道 | 函館市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||

| 8 | 長勝寺 | 青森県 | 弘前市 | 〇 | 曹洞宗 | ▲ | |||||||||||||||||||||

| 9 | 岩木山神社 | 青森県 | 弘前市 | ● | ▲ | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 10 | 猿賀神社 | 青森県 | 平川市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 11 | 最勝院 | 岩手県 | 弘前市 | 〇 | 真言宗 | ▲ | 智山派 | ||||||||||||||||||||

| 12 | 駒形神社 | 岩手県 | 奥州市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 13 | 志和稲荷神社 | 岩手県 | 紫波町 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 14 | 盛岡八幡宮 | 岩手県 | 盛岡市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 15 | 志波彦神社・鹽竈神社 | 宮城県 | 塩竈市 | ▲ | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 16 | 竹駒神社 | 宮城県 | 岩沼市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 17 | 黄金山神社 | 宮城県 | 石巻市 | ▲ | ● | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 18 | 宮城縣護國神社 | 宮城県 | 仙台市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 19 | 大崎八幡宮 | 宮城県 | 仙台市 | ● | 村社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 20 | 古四王神社 | 秋田県 | 秋田市 | ● | ● | ▲ | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 21 | 秋田県護国神社 | 秋田県 | 秋田市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 22 | 太平山三吉神社 | 秋田県 | 秋田市 | ▲ | ● | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 23 | 秋田諏訪宮 | 秋田県 | 美郷町 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 24 | 谷地八幡宮 | 山形県 | 河北町 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 25 | 寒河江八幡宮 | 山形県 | 寒河江市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 26 | 山形県護国神社 | 山形県 | 山形市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 27 | 鳥海月山両所宮 | 山形県 | 山形市 | ▲ | ● | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 28 | 月山神社(出羽三山) | 山形県 | 庄内町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 29 | 北舘神社 | 山形県 | 庄内町 | ● | 郷社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 30 | 金峯神社 | 山形県 | 鶴岡市 | ▲ | ● | △ | 県社 | ● | |||||||||||||||||||

| 31 | 出羽神社(出羽三山) | 山形県 | 鶴岡市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 32 | 湯殿山神社(出羽三山) | 山形県 | 鶴岡市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||

| 33 | 熊野神社 | 山形県 | 南陽市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 34 | 鮎貝八幡宮 | 山形県 | 白鷹町 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 35 | 上杉神社 | 山形県 | 米沢市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:上杉謙信、上杉治憲(鷹山) | |||||||||||||||||||

| 36 | 鳥海山大物忌神社 | 山形県 | 遊佐町 | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 37 | 霊山神社 | 福島県 | 伊達市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:北畠親房、北畠顕家、北畠顕信、北畠守親 | |||||||||||||||||||

| 38 | 伊佐須美神社 | 福島県 | 会津美里町 | ● | ▲ | ● | 二宮/一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 39 | (馬場)都都古別神社 | 福島県 | 棚倉町 | ● | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 40 | (八槻)都都古別神社 | 福島県 | 棚倉町 | ● | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 41 | 福島縣護國神社 | 福島県 | 福島市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 42 | 筑波山神社 | 茨城県 | つくば市 | ● | ● | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 43 | 酒列磯前神社 | 茨城県 | ひたちなか市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 44 | 大杉神社 | 茨城県 | 稲敷市 | ▲ | ● | 郷社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 45 | 笠間稲荷神社 | 茨城県 | 笠間市 | ● | 村社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 46 | 鹿島神宮 | 茨城県 | 鹿嶋市 | ● | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||

| 47 | 茨城県護国神社 | 茨城県 | 水戸市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 48 | 常磐神社 | 茨城県 | 水戸市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:徳川光圀、徳川斉昭 | |||||||||||||||||||

| 49 | 東照宮 | 茨城県 | 水戸市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 50 | 大洗磯前神社 | 茨城県 | 大洗町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 51 | 東照宮(日光) | 栃木県 | 日光市 | ● | ● | ● | 祭神:徳川家康、日光二社一寺 | ||||||||||||||||||||

| 52 | 二荒山神社(日光) | 栃木県 | 日光市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | ● | 日光二社一寺 | |||||||||||||||||

| 53 | 輪王寺 | 栃木県 | 日光市 | 〇 | 天台宗 | ● | 日光二社一寺 | ||||||||||||||||||||

| 54 | 二荒山神社(宇都宮) | 栃木県 | 宇都宮市 | ● | 一宮 | ● | |||||||||||||||||||||

| 55 | 唐澤山神社 | 栃木県 | 佐野市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:藤原秀郷 | |||||||||||||||||||

| 56 | 伊香保神社 | 群馬県 | 渋川市 | ▲ | ▲ | ● | 県社/郷社 | ▲ | |||||||||||||||||||

| 57 | 赤城神社 | 群馬県 | 前橋市 | △ | ● | ● | 二宮 | 郷社 | ▲ | ||||||||||||||||||

| 58 | 群馬縣護國神社 | 群馬県 | 高崎市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 59 | 一之宮貫前神社 | 群馬県 | 富岡市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 60 | 喜多院(川越) | 埼玉県 | 川越市 | 〇 | 天台宗 | ● | |||||||||||||||||||||

| 61 | 東照宮(川越仙波) | 埼玉県 | 川越市 | ● | ▲ | 祭神:徳川家康 | |||||||||||||||||||||

| 62 | 東明寺 | 埼玉県 | 川越市 | 〇 | 時宗 | ▲ | 河越夜戦跡 | ||||||||||||||||||||

| 63 | 日枝神社(川越) | 埼玉県 | 川越市 | ● | 県社 | ▲ | 赤坂日枝神社の本社 | ||||||||||||||||||||

| 64 | 日枝神社(川越上戸) | 埼玉県 | 川越市 | ▲ | ▲天台宗 | ▲ | 狛猿?(神猿?) | ||||||||||||||||||||

| 65 | 氷川神社(川越) | 埼玉県 | 川越市 | ● | 県社 | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 66 | 三芳野神社(川越) | 埼玉県 | 川越市 | ● | 県社 | ▲ | ♪とおおりゃんせ♪発祥の地 | ||||||||||||||||||||

| 67 | 八幡宮(川越) | 埼玉県 | 川越市 | ● | 村社 | ▲ | |||||||||||||||||||||

| 68 | 蓮馨寺 | 埼玉県 | 川越市 | 〇 | 浄土宗 | ▲ | おびんずる様、川越七福神 | ||||||||||||||||||||

| 69 | 氷川神社(大宮) | 埼玉県 | さいたま市 | ● | ● | 一宮(三宮?) | ● | ● | ● | ● | 氷川神社総本社、三宮とも | ||||||||||||||||

| 70 | 調神社 | 埼玉県 | さいたま市 | ● | ▲ | ● | 県社 | ▲ | 狛兎 | ||||||||||||||||||

| 71 | 聖天宮 | 埼玉県 | 坂戸市 | △ | 道教 | ● | |||||||||||||||||||||

| 72 | 大宮住吉神社 | 埼玉県 | 坂戸市 | ▲ | ▲ | 郷社 | ▲ | ||||||||||||||||||||

| 73 | 堀兼神社 | 埼玉県 | 狭山市 | ▲ | ● | ▲ | 鎌倉街道の枝道・堀金道(東山道武蔵道?)沿い | ||||||||||||||||||||

| 74 | 広瀬神社 | 埼玉県 | 狭山市 | ● | ● | 県社 | |||||||||||||||||||||

| 75 | 秩父神社 | 埼玉県 | 秩父市 | ● | ● | 一宮/四宮? | ● | ● | ● | 秩父三社 | |||||||||||||||||

| 76 | 宝登山神社 | 埼玉県 | 秩父市 | ▲ | ● | 県社 | ● | ● | 祭神:神武天皇、秩父三社 | ||||||||||||||||||

| 77 | 三峯神社 | 埼玉県 | 秩父市 | ● | 県社 | ● | ● | 祭神:伊弉諾尊/伊弉册尊、秩父三社 | |||||||||||||||||||

| 78 | 慈光寺 | 埼玉県 | ときがわ町 | 〇 | 天台宗 | ● | 坂東三十三観音の九番札所 | ||||||||||||||||||||

| 79 | 多聞院 | 埼玉県 | 所沢市 | 〇 | 真言宗 | ▲ | 狛虎 | ||||||||||||||||||||

| 80 | 平林寺 | 埼玉県 | 新座市 | 〇 | 臨済宗 | ● | 新緑・紅葉に加え、野火止用水 | ||||||||||||||||||||

| 81 | 秩父御嶽神社 | 埼玉県 | 飯能市 | ● | ▲ | ● | ● | 祭神に東郷平八郎、乃木希典等も | |||||||||||||||||||

| 82 | 正法寺(岩殿観音) | 埼玉県 | 東松山市 | 〇 | 真言宗 | ● | 坂東三十三観音の十番札所 | ||||||||||||||||||||

| 83 | 箭弓稲荷神社 | 埼玉県 | 東松山市 | ● | 県社 | ● | ▲ | 箭弓 ⇒ 野球でバット絵馬等あり | |||||||||||||||||||

| 84 | 高麗神社 | 埼玉県 | 日高市 | ▲ | ● | 県社 | ● | ● | 高麗王若光が主祭神、出世にご利益 | ||||||||||||||||||

| 85 | 聖天院 | 埼玉県 | 日高市 | 〇 | 真言宗 | ● | 高麗王若光菩提寺、狛羊 | ||||||||||||||||||||

| 86 | 水宮神社 | 埼玉県 | 富士見市 | ● | ▲ | ▲ | 狛蛙 | ||||||||||||||||||||

| 87 | 大光普照寺 | 埼玉県 | 神川町 | 〇 | 天台宗 | ▲ | 金鑚神社の別当寺 | ||||||||||||||||||||

| 88 | 鷲宮神社 | 埼玉県 | 久喜市 | ● | ▲ | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 89 | 金鑚神社 | 埼玉県 | 神川町 | ● | ▲ | ● | 五宮(二宮?) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||

| 90 | 玉前神社 | 千葉県 | 一宮町 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 91 | 安房神社 | 千葉県 | 館山市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 92 | 香取神宮 | 千葉県 | 香取市 | ● | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||

| 93 | 小御門神社 | 千葉県 | 成田市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:花山院師賢 | |||||||||||||||||||

| 94 | 千葉縣護國神社 | 千葉県 | 千葉市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 95 | 塩船観音寺 | 東京都 | 青梅市 | 〇 | 真言宗 | ● | 真言宗醍醐派 | ||||||||||||||||||||

| 96 | 武蔵国分寺 | 東京都 | 国分寺市 | 〇 | 真言宗 | ● | 武蔵国の国分寺跡 | ||||||||||||||||||||

| 97 | 豪徳寺 | 東京都 | 世田谷区 | 〇 | 曹洞宗 | ● | 井伊家菩提寺、多くの奉納された招猫 | ||||||||||||||||||||

| 98 | 上野東照宮 | 東京都 | 台東区 | ● | 府社 | ● | 祭神:徳川家康・吉宗・慶喜 | ||||||||||||||||||||

| 99 | 寛永寺 | 東京都 | 台東区 | 〇 | 天台宗 | ● | |||||||||||||||||||||

| 100 | 浅草寺 | 東京都 | 台東区 | 〇 | 天台宗系 | ● | 都内最古、聖観音宗(天台宗系) 坂東三十三観音の十三番札所 | ||||||||||||||||||||

| 101 | 深大寺 | 東京都 | 調布市 | 〇 | 天台宗 | ● | 都内で2番目に古い、深大寺そば | ||||||||||||||||||||

| 102 | 神田明神 | 東京都 | 千代田区 | ● | ● | 府社 | ▲ | ● | ● | ● | 平将門 | ||||||||||||||||

| 103 | 日枝神社(赤坂) | 東京都 | 千代田区 | ● | ● | ▲ | ▲ | 神猿(狛猿)、正確な住所は千代田区永田町 | |||||||||||||||||||

| 104 | 築土神社 | 東京都 | 千代田区 | ● | 村社 | ▲ | 平将門 | ||||||||||||||||||||

| 105 | 靖國神社 | 東京都 | 千代田区 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:幕末以来大東亜戦争までの国事殉難の英霊 | |||||||||||||||||||

| 106 | 大國魂神社 | 東京都 | 府中市 | ● | 総社 | ● | ▲ | ● | ● | 武蔵国府跡 | |||||||||||||||||

| 107 | 芝東照宮 | 東京都 | 港区 | ● | 郷社 | ● | 祭神:徳川家康 | ||||||||||||||||||||

| 108 | 増上寺 | 東京都 | 港区 | 〇 | 臨済宗 | ● | |||||||||||||||||||||

| 109 | 乃木神社 | 東京都 | 港区 | ● | 府社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 110 | 東郷神社 | 東京都 | 渋谷区 | ● | 府社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 111 | 明治神宮 | 東京都 | 渋谷区 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 112 | 井草八幡宮 | 東京都 | 杉並区 | ● | 郷社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 113 | 大宮八幡宮 | 東京都 | 杉並区 | ● | 府社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 114 | 東京大神宮 | 東京都 | 千代田区 | ● | ▲ | ● | 神宮寺庁東京出張所 | ||||||||||||||||||||

| 115 | 湯島天満宮 | 東京都 | 文京区 | ● | 府社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 116 | 報徳二宮神社 | 神奈川県 | 小田原市 | ● | 県社 | ● | ▲ | 祭神:二宮金次郎 | |||||||||||||||||||

| 117 | 安国論時 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 〇 | 日蓮宗 | ▲ | 日蓮が「立正安国論」を執筆した地 | ||||||||||||||||||||

| 118 | 永福寺跡 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 寺院跡 | ??? | ● | 浄土式庭園跡も見れる | ||||||||||||||||||||

| 119 | 鎌倉宮 | 神奈川県 | 鎌倉市 | ● | ● | ● | 建武中興十五社の一社 | ||||||||||||||||||||

| 120 | 建長寺 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 〇 | 臨済宗 | ● | 臨済宗建長寺派の 大本山で、鎌倉五山筆頭 | ||||||||||||||||||||

| 121 | 極楽寺 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 〇 | 真言律宗 | ▲ | 楽寺坂切通は、開山の忍性が開いたらしい | ||||||||||||||||||||

| 122 | 長谷寺(長谷観音) | 神奈川県 | 鎌倉市 | 〇 | 単立寺院 | ● | 浄土宗系統の単立寺院で、最大 級の長谷観音・あじさいが有名 | ||||||||||||||||||||

| 123 | 高徳院 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 〇 | 浄土宗 | ● | 鎌倉大仏 | ||||||||||||||||||||

| 124 | 浄妙寺 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 〇 | 臨済宗 | ▲ | 臨済宗建長寺派で 「鎌倉五山の第五位」 | ||||||||||||||||||||

| 125 | 杉本寺 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 〇 | 天台宗 | ▲ | 鎌倉最古の寺院とも言われ、 坂東三十三観音の1番札所 | ||||||||||||||||||||

| 126 | 鶴岡八幡宮 | 神奈川県 | 鎌倉市 | ● | 一宮? | ● | ● | ▲ | ● | 陣屋本庁から離脱? | |||||||||||||||||

| 127 | 報国寺 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 〇 | 臨済宗 | ▲ | 臨済宗建長寺派で、「竹寺」として有名 | ||||||||||||||||||||

| 128 | 妙法寺 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 〇 | 日蓮宗 | ▲ | 「苔寺」として有名 | ||||||||||||||||||||

| 129 | 由比若宮(元八幡) | 神奈川県 | 鎌倉市 | ● | ▲ | 鶴岡八幡宮の源の神社 | |||||||||||||||||||||

| 130 | 大山阿夫利神社 | 神奈川県 | 伊勢原市 | ▲ | ● | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 131 | 伊勢山皇大神宮 | 神奈川県 | 横浜市 | ● | 総社? | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 132 | 寒川神社 | 神奈川県 | 寒川町 | △ | △ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 133 | 稲毛神社 | 神奈川県 | 川崎市 | ● | 郷社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 134 | 江島神社 | 神奈川県 | 藤沢市 | ● | △ | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 135 | 箱根神社 | 神奈川県 | 箱根町 | ● | △ | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 136 | 平塚八幡宮 | 神奈川県 | 平塚市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 137 | 春日神社 | 新潟県 | 上越市 | ● | 村社 | ▲ | 春日山の由来の神社 | ||||||||||||||||||||

| 138 | 春日山神社 | 新潟県 | 上越市 | ● | 県社 | ▲ | 祭神:上杉謙信 春日山城内 | ||||||||||||||||||||

| 139 | 林泉寺 | 新潟県 | 上越市 | 〇 | 曹洞宗 | ▲ | 上謙信が学んだと言われ、春日山城搦手門が残る | ||||||||||||||||||||

| 140 | 度津神社 | 新潟県 | 佐渡市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 141 | 新潟縣護國神社 | 新潟県 | 新潟市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 142 | 白山神社 | 新潟県 | 新潟市 | ● | ▲ | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||

| 143 | 彌彦神社 | 新潟県 | 弥彦村 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 144 | 射水神社 | 富山県 | 高岡市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 145 | 高瀬神社 | 富山県 | 南砺市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 146 | 日枝神社 | 富山県 | 富山市 | ▲ | ● | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 147 | 富山県護國神社 | 富山県 | 富山市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 148 | 雄山神社 | 富山県 | 立山町 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 149 | 菅生石部神社 | 石川県 | 加賀市 | ▲ | △ | ● | 二宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 150 | 石川護国神社 | 石川県 | 金沢市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 151 | 大野湊神社 | 石川県 | 金沢市 | ● | ● | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 152 | 尾山神社 | 石川県 | 金沢市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:前田利家 | |||||||||||||||||||

| 153 | 白山比咩神社 | 石川県 | 白山市 | ● | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 154 | 劔神社 | 福井県 | 越前町 | △ | ● | △ | ● | 二宮 | ● | ● | |||||||||||||||||

| 155 | 若狭彦神社 | 福井県 | 小浜市 | ● | △ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 156 | 金崎宮 | 福井県 | 敦賀市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||

| 157 | 氣比神宮 | 福井県 | 敦賀市 | ● | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 158 | 神明神社 | 福井県 | 福井市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 159 | 藤島神社 | 福井県 | 福井市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:新田義貞 | |||||||||||||||||||

| 160 | 福井県護国神社 | 福井県 | 福井市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 161 | 福井神社 | 福井県 | 福井市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:松平慶永(春嶽) | |||||||||||||||||||

| 162 | 恵林寺 | 山梨県 | 甲州市 | 〇 | 臨済宗 | ● | 武田信玄菩提寺、恵林寺庭園 | ||||||||||||||||||||

| 163 | 大善寺 | 山梨県 | 甲州市 | 〇 | 真言宗 | ● | ブドウ寺、武田勝頼・近藤勇にゆかりあり | ||||||||||||||||||||

| 164 | 甲斐善光寺 | 山梨県 | 甲府市 | 〇 | 浄土宗 | ▲ | |||||||||||||||||||||

| 165 | 酒折宮 | 山梨県 | 甲府市 | ● | ▲ | 村社 | ▲ | 祭神:日本武尊 | |||||||||||||||||||

| 166 | 武田神社(甲府) | 山梨県 | 甲府市 | ● | 県社 | ● | ● | 祭神:武田信玄、躑躅ヶ崎館跡 | |||||||||||||||||||

| 167 | 願成寺 | 山梨県 | 韮崎市 | 〇 | 曹洞宗 | ▲ | 甲斐武田氏の始祖・武田信義のお墓がある | ||||||||||||||||||||

| 168 | 武田八幡宮(韮崎) | 山梨県 | 韮崎市 | ● | ▲ | 県社 | ▲ | 甲斐武田家発祥の地 | |||||||||||||||||||

| 169 | 清光寺 | 山梨県 | 北杜市 | 〇 | 曹洞宗 | ▲ | 甲斐源氏初代 or 2代目?・源清光墓所 | ||||||||||||||||||||

| 170 | 実相寺 | 山梨県 | 北杜市 | 〇 | 日蓮宗 | ▲ | 樹齢2000年とも言われる神代桜 | ||||||||||||||||||||

| 171 | 久遠寺 | 山梨県 | 身延町 | 〇 | 日蓮宗 | ● | |||||||||||||||||||||

| 172 | 山梨縣護國神社 | 山梨県 | 甲府市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 173 | 浅間神社 | 山梨県 | 笛吹市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 174 | 冨士御室浅間神社 | 山梨県 | 富士河口湖町 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 175 | 冨士山下宮小室浅間神社 | 山梨県 | 富士吉田市 | ● | 郷社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 176 | 北口本宮冨士浅間神社 | 山梨県 | 富士吉田市 | ▲ | ● | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 177 | 釈尊寺(布引観音) | 長野県 | 小諸市 | 〇 | 天台宗 | ● | 断崖絶壁に建てられた観音堂が有名 | ||||||||||||||||||||

| 178 | 鎮神社 | 長野県 | 塩尻市 | ● | ▲ | 奈良井宿 | |||||||||||||||||||||

| 179 | 善光寺 | 長野県 | 長野市 | 〇 | 無宗派 | ● | |||||||||||||||||||||

| 180 | 真田神社 | 長野県 | 上田市 | ● | ▲ | 真田氏等上田城歴代城主が祭神 | |||||||||||||||||||||

| 181 | 生島足島神社 | 長野県 | 上田市 | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||||

| 182 | 穂高神社 | 長野県 | 安曇野市 | ▲ | ● | ● | 三宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 183 | 諏訪大社・下社秋宮 | 長野県 | 下諏訪町 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | ● | 上社=本宮 +前宮、 下社 =秋宮 + 春宮 | |||||||||||||||||

| 184 | 諏訪大社・下社春宮 | 長野県 | 下諏訪町 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | ● | 上社=本宮 +前宮、 下社 =秋宮 + 春宮 | |||||||||||||||||

| 185 | 諏訪大社・上社前宮 | 長野県 | 茅野市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | ● | 上社=本宮 +前宮、 下社 =秋宮 + 春宮 | |||||||||||||||||

| 186 | 四柱神社 | 長野県 | 松本市 | ● | 村社 | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||

| 187 | 深志神社 | 長野県 | 松本市 | ● | ▲ | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 188 | 長野縣護國神社 | 長野県 | 松本市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 189 | 手長神社 | 長野県 | 諏訪市 | △ | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 190 | 諏訪大社・上社本宮 | 長野県 | 諏訪市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | ● | 上社=本宮 +前宮、 下社 =秋宮 + 春宮 | |||||||||||||||||

| 191 | 武水別神社 | 長野県 | 千曲市 | ▲ | ● | 四宮? | 県社 | ● | |||||||||||||||||||

| 192 | 若一王子神社 | 長野県 | 大町市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 193 | 戸隠神社 | 長野県 | 長野市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||

| 194 | 伊奈波神社 | 岐阜県 | 岐阜市 | ● | 三宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 195 | 岐阜護國神社 | 岐阜県 | 岐阜市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 196 | 桜山八幡宮 | 岐阜県 | 高山市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 197 | 飛騨一宮水無神社 | 岐阜県 | 高山市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 198 | 南宮大社 | 岐阜県 | 垂井町 | ● | △ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 199 | 東照宮(久能山) | 静岡県 | 静岡市 | ● | ● | ● | ● | 祭神:徳川家康、久能山城跡 | |||||||||||||||||||

| 200 | 大安寺 | 静岡県 | 下田市 | 〇 | 曹洞宗 | ▲ | |||||||||||||||||||||

| 201 | 宝福寺 | 静岡県 | 下田市 | 〇 | 浄土真 | ▲ | 宗本願寺派 | ||||||||||||||||||||

| 202 | 了仙寺 | 静岡県 | 下田市 | 〇 | 日蓮宗 | ▲ | |||||||||||||||||||||

| 203 | 伊古奈比咩命神社 | 静岡県 | 下田市 | △ | ● | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||

| 204 | 三嶋大社 | 静岡県 | 三島市 | ● | ● | 一宮/総社 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 205 | 小國神社 | 静岡県 | 周智郡森町 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 206 | 焼津神社 | 静岡県 | 焼津市 | ● | ▲ | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 207 | 神部神社/淺間神社/大歳御祖神社 | 静岡県 | 静岡市 | ● | ● | 総社(神部) | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 208 | 靜岡縣護國神社 | 静岡県 | 静岡市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 209 | 大井神社 | 静岡県 | 島田市 | ▲ | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 210 | 伊豆山神社 | 静岡県 | 熱海市 | ● | ▲ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 211 | 来宮神社 | 静岡県 | 熱海市 | ▲ | ● | 村社 | ● | ▲ | |||||||||||||||||||

| 212 | 井伊谷宮 | 静岡県 | 浜松市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||

| 213 | 五社神社・諏訪神社 | 静岡県 | 浜松市 | ● | ● | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 214 | 秋葉山本宮秋葉神社 | 静岡県 | 浜松市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 215 | 富士山本宮浅間大社 | 静岡県 | 富士宮市 | ● | ● | 一宮/総社 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 216 | 富知六所淺間神社 | 静岡県 | 富士市 | ● | ● | 郷社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 217 | 熱田神宮 | 愛知県 | 名古屋市 | ▲ | ● | ● | 三宮 | ● | ● | ● | ● | ご神体は草薙の剣 | |||||||||||||||

| 218 | 北條寺 | 愛知県 | 伊豆の国市 | 〇 | 臨済宗 | ▲ | 建長寺派 | ||||||||||||||||||||

| 219 | 真清田神社 | 愛知県 | 一宮市 | ▲ | △ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 220 | 尾張大國霊神社 | 愛知県 | 稲沢市 | △ | ● | 総社 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 221 | 大縣神社 | 愛知県 | 犬山市 | ● | ● | 二宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 222 | 知立神社 | 愛知県 | 知立市 | ● | ▲ | ▲ | ● | 二宮 | 県社 | ● | |||||||||||||||||

| 223 | 津島神社 | 愛知県 | 津島市 | △ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 224 | 砥鹿神社 | 愛知県 | 豊川市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 225 | 愛知縣護國神社 | 愛知県 | 名古屋市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 226 | 若宮八幡社 | 愛知県 | 名古屋市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 227 | 敢國神社 | 三重県 | 伊賀市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 228 | 伊勢神宮 | 三重県 | 伊勢市 | ● | ● | 近代社格超越-対象外=日本国民の総氏神 | ● | 祭神:天照大神 | |||||||||||||||||||

| 229 | 猿田彦神社 | 三重県 | 伊勢市 | ● | ▲ | 無格 | ● | ||||||||||||||||||||

| 230 | 二見興玉神社 | 三重県 | 伊勢市 | ● | ▲ | 村社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 231 | 多度大社 | 三重県 | 桑名市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 232 | 結城神社 | 三重県 | 津市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:結城宗宏 | |||||||||||||||||||

| 233 | 三重県護国神社 | 三重県 | 津市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 234 | 北畠神社 | 三重県 | 津市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:北畠顕能 | |||||||||||||||||||

| 235 | 椿大神社 | 三重県 | 鈴鹿市 | ● | ● | 一宮 | 県社 | ● | |||||||||||||||||||

| 236 | 比叡山延暦寺 | 滋賀県 | 大津市 | 〇 | 天台宗 | ● | 開祖・最澄天台宗総本山、日吉大社と共に山王信仰 | ||||||||||||||||||||

| 237 | 園城寺(三井寺) | 滋賀県 | 大津市 | 〇 | 天台寺門宗 | 天台寺門宗の総本山 | |||||||||||||||||||||

| 238 | 竹生島神社(都久夫須麻神社) | 滋賀県 | 長浜市 | ● | ● | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 239 | 宝厳寺 | 滋賀県 | 長浜市 | 〇 | 真言宗 | ● | |||||||||||||||||||||

| 240 | 日牟禮八幡宮 | 滋賀県 | 近江八幡市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 241 | 多賀大社 | 滋賀県 | 多賀町 | ● | ● | 三宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 242 | 近江神宮 | 滋賀県 | 大津市 | ● | ● | ● | ● | ● | 祭神:天智天皇 | ||||||||||||||||||

| 243 | 建部大社 | 滋賀県 | 大津市 | ● | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | ● | 祭神:日本武尊・大国主 | ||||||||||||||||

| 244 | 日吉大社 | 滋賀県 | 大津市 | ● | ● | 二宮/二十二社 | ● | ● | ● | 日吉・日枝・山王神社の総本社 | |||||||||||||||||

| 245 | 長浜八幡宮 | 滋賀県 | 長浜市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 246 | 阿賀神社 | 滋賀県 | 東近江市 | ● | 村社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 247 | 滋賀県護國神社 | 滋賀県 | 彦根市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 248 | 御上神社 | 滋賀県 | 野洲市 | ● | ● | 三宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 249 | 白峯神宮 | 京都府 | 上京区 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | 崇徳院 | |||||||||||||||||

| 250 | 北野天満宮 | 京都府 | 上京区 | ● | 二十二社 | ● | ● | ● | ▲ | 菅原道真 | |||||||||||||||||

| 251 | 平安神宮 | 京都府 | 左京区 | ● | ● | ● | ● | ● | 祭神:桓武・孝明天皇 | ||||||||||||||||||

| 252 | 石清水八幡宮 | 京都府 | 八幡市 | ● | ● | 二十二社 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||

| 253 | 知恩院 | 京都府 | 京都市 | 〇 | 浄土宗 | ● | |||||||||||||||||||||

| 254 | 建勲神社 | 京都府 | 京都市 | ● | ● | ▲ | ▲ | 祭神:織田信長、元別表神社(2019年離脱) | |||||||||||||||||||

| 255 | 梨木神社 | 京都府 | 京都市 | ● | ● | ▲ | 祭神:三條実萬、三條実美 | ||||||||||||||||||||

| 256 | 籠神社 | 京都府 | 宮津市 | ● | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 257 | 愛宕神社 | 京都府 | 京都市 | ● | ▲ | 府社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 258 | 賀茂御祖神社 | 京都府 | 京都市 | ● | ● | 一宮/二十二社 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 259 | 賀茂別雷神社 | 京都府 | 京都市 | ▲ | ● | 一宮/二十二社 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 260 | 貴船神社 | 京都府 | 京都市 | △ | ▲ | ● | 二十二社 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 261 | 吉田神社 | 京都府 | 京都市 | ● | 二十二社 | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 262 | 京都霊山護国神社 | 京都府 | 京都市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 263 | 護王神社 | 京都府 | 京都市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:和気清麻呂、和気広虫 | |||||||||||||||||||

| 264 | 松尾大社 | 京都府 | 京都市 | ● | ● | 二十二社 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 265 | 大原野神社 | 京都府 | 京都市 | ● | ● | 二十二社 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 266 | 八坂神社 | 京都府 | 京都市 | ● | 二十二社 | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 267 | 平野神社 | 京都府 | 京都市 | △ | △ | ● | 二十二社 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 268 | 豊国神社 | 京都府 | 京都市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:豊臣秀吉 | |||||||||||||||||||

| 269 | 住吉大社 | 大阪府 | 大阪市 | ▲ | ▲ | ● | 一宮/二十二社 | ● | ● | ● | 住吉神社の総本社、三大住吉 | ||||||||||||||||

| 270 | 大鳥神社 | 大阪府 | 堺市 | ● | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 271 | 四條畷神社 | 大阪府 | 四條畷市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:楠木正行公他 | |||||||||||||||||||

| 272 | 阿部野神社 | 大阪府 | 大阪市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:北畠顕家、北畠親房 | |||||||||||||||||||

| 273 | 高津宮 | 大阪府 | 大阪市 | ● | 府社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 274 | 今宮戎神社 | 大阪府 | 大阪市 | ● | ▲ | 郷社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 275 | 坐摩神社 | 大阪府 | 大阪市 | △ | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 276 | 生国魂神社 | 大阪府 | 大阪市 | △ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 277 | 大阪護國神社 | 大阪府 | 大阪市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 278 | 大阪天満宮 | 大阪府 | 大阪市 | ● | 府社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 279 | 水無瀬神宮 | 大阪府 | 島本町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||

| 280 | 枚岡神社 | 大阪府 | 東大阪市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 281 | 伊和神社 | 兵庫県 | 宍粟市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 282 | 海神社 | 兵庫県 | 神戸市 | ▲ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 283 | 生田神社 | 兵庫県 | 神戸市 | △ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 284 | 長田神社 | 兵庫県 | 神戸市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 285 | 兵庫縣神戸護國神社 | 兵庫県 | 神戸市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 286 | 湊川神社 | 兵庫県 | 神戸市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:楠木正成 | |||||||||||||||||||

| 287 | 西宮神社 | 兵庫県 | 西宮市 | ▲ | ▲ | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 288 | 廣田神社 | 兵庫県 | 西宮市 | ● | △ | △ | ● | 二十二社 | ● | ● | |||||||||||||||||

| 289 | (赤穂)大石神社 | 兵庫県 | 赤穂市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 290 | 多田神社 | 兵庫県 | 川西市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 291 | 伊弉諾神宮 | 兵庫県 | 淡路市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 292 | 射楯兵主神社 | 兵庫県 | 姫路市 | ● | ● | 総社 | 県社 | ● | |||||||||||||||||||

| 293 | 兵庫縣姫路護國神社 | 兵庫県 | 姫路市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 294 | 廣峯神社 | 兵庫県 | 姫路市 | △ | ● | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||

| 295 | 出石神社 | 兵庫県 | 豊岡市 | ? | ● | 一宮 | ● | ● | 渡来神 | ||||||||||||||||||

| 296 | 法隆寺 | 奈良県 | 斑鳩町 | 〇 | 聖徳宗 | ● | |||||||||||||||||||||

| 297 | 丹生川上神社下社 | 奈良県 | 下市町 | ▲ | △ | 二十二社 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 298 | 廣瀬神社 | 奈良県 | 河合町 | ● | ● | 二十二社 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 299 | 橿原神宮 | 奈良県 | 橿原市 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | 祭神:神武天皇 | |||||||||||||||||

| 300 | 吉野神宮 | 奈良県 | 吉野町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||

| 301 | 大神神社 | 奈良県 | 桜井市 | ● | ● | 一宮/二十二社 | ● | ● | ● | 祭神:大物主大神(大国主の和魂) | |||||||||||||||||

| 302 | 談山神社 | 奈良県 | 桜井市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:藤原鎌足 | |||||||||||||||||||

| 303 | 龍田大社 | 奈良県 | 三郷町 | ▲ | △ | ● | 二十二社 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 304 | 丹生川上神社上社 | 奈良県 | 川上村 | ▲ | △ | 二十二社 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 305 | 石園座多久虫玉神社 | 奈良県 | 大和高田市 | ▲ | ▲ | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||

| 306 | 石上神宮 | 奈良県 | 天理市 | △ | ▲ | ● | 二十二社 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 307 | 大和神社 | 奈良県 | 天理市 | ● | ● | 二十二社 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 308 | 丹生川上神社 | 奈良県 | 東吉野村 | ▲ | △ | ● | 二十二社 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 309 | 興福寺 | 奈良県 | 奈良市 | 〇 | 法相宗 | ● | |||||||||||||||||||||

| 310 | 東大寺 | 奈良県 | 奈良市 | 〇 | 華厳宗 | ● | |||||||||||||||||||||

| 311 | 薬師寺 | 奈良県 | 奈良市 | 〇 | 法相宗 | ● | |||||||||||||||||||||

| 312 | 春日大社 | 奈良県 | 奈良市 | ● | ● | 二十二社 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||

| 313 | 奈良県護国神社 | 奈良県 | 奈良市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 314 | 高野山金剛峰寺 | 和歌山県 | 高野町 | 〇 | 真言宗 | ● | 開祖・空海、真言宗総本山 | ||||||||||||||||||||

| 315 | 熊野速玉大社 | 和歌山県 | 新宮市 | △ | ▲ | ● | ● | ● | ● | 熊野三山 | |||||||||||||||||

| 316 | 熊野本宮大社 | 和歌山県 | 田辺市 | △ | ▲ | ● | ● | ● | ● | 熊野三山 | |||||||||||||||||

| 317 | 熊野那智大社 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | △ | ● | ● | ● | ● | 熊野三山 | ||||||||||||||||||

| 318 | 丹生都比売神社 | 和歌山県 | かつらぎ町 | △ | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 319 | 闘雞神社 | 和歌山県 | 田辺市 | ● | ▲ | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 320 | 伊太祁曽神社 | 和歌山県 | 和歌山市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 321 | 竈山神社 | 和歌山県 | 和歌山市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 322 | 名和神社 | 鳥取県 | 大山町 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:名和長年と一族 | |||||||||||||||||||

| 323 | 宇倍神社 | 鳥取県 | 鳥取市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 324 | 倭文神社 | 鳥取県 | 湯梨浜町 | ● | △ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 325 | 大神山神社 | 鳥取県 | 米子市 | ● | ● | 二宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 326 | 出雲大社 | 島根県 | 出雲市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||

| 327 | 熊野大社 | 島根県 | 松江市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 328 | 水若酢神社 | 島根県 | 隠岐の島町 | △ | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 329 | 須佐神社 | 島根県 | 出雲市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 330 | 日御碕神社 | 島根県 | 出雲市 | ● | ▲ | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 331 | 佐太神社 | 島根県 | 松江市 | △ | ● | ● | 二宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 332 | 松江護國神社 | 島根県 | 松江市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 333 | 八重垣神社 | 島根県 | 松江市 | ● | ● | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 334 | 美保神社 | 島根県 | 松江市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 335 | 平濱八幡宮 | 島根県 | 松江市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 336 | 物部神社 | 島根県 | 大田市 | ▲ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 337 | 太皷谷稲成神社 | 島根県 | 津和野町 | ▲ | ● | 郷社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 338 | 濱田護國神社 | 島根県 | 浜田市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 339 | 頼久寺 | 岡山県 | 高梁市 | 〇 | 臨済宗 | ▲ | 永源寺派 | ||||||||||||||||||||

| 340 | 安仁神社 | 岡山県 | 岡山市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 341 | 岡山縣護國神社 | 岡山県 | 岡山市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 342 | 吉備津神社 | 岡山県 | 岡山市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 343 | 吉備津彦神社 | 岡山県 | 岡山市 | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 344 | 中山神社 | 岡山県 | 津山市 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||

| 345 | 亀山神社 | 広島県 | 呉市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 346 | 広島護国神社 | 広島県 | 広島市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 347 | 比治山神社 | 広島県 | 広島市 | ▲ | ● | △ | 村社 | ● | |||||||||||||||||||

| 348 | 厳島神社 | 広島県 | 廿日市市 | ● | ● | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 349 | 速谷神社 | 広島県 | 廿日市市 | △ | ● | 二宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 350 | 吉備津神社 | 広島県 | 福山市 | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 351 | 沼名前神社 | 広島県 | 福山市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 352 | 備後護国神社 | 広島県 | 福山市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 353 | 福山八幡宮 | 広島県 | 福山市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 354 | 琴崎八幡宮 | 山口県 | 宇部市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 355 | 忌宮神社 | 山口県 | 下関市 | ● | ● | 二宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 356 | 亀山八幡宮 | 山口県 | 下関市 | ● | 三宮 | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 357 | 住吉神社 | 山口県 | 下関市 | ▲ | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | ● | 三大住吉 | ||||||||||||||||

| 358 | 赤間神宮 | 山口県 | 下関市 | ● | ▲ | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 359 | 山口県護国神社 | 山口県 | 山口市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 360 | 豊榮神社 | 山口県 | 山口市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:毛利元就 | |||||||||||||||||||

| 361 | 野田神社 | 山口県 | 山口市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:毛利敬親、毛利元徳 | |||||||||||||||||||

| 362 | 玉祖神社 | 山口県 | 防府市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 363 | 防府天満宮 | 山口県 | 防府市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 364 | 津峯神社 | 徳島県 | 阿南市 | △ | 郷社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 365 | 忌部神社 | 徳島県 | 徳島市 | ● | ▲ | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 366 | 徳島縣護國神社 | 徳島県 | 徳島市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 367 | 大麻比古神社 | 徳島県 | 鳴門市 | ▲ | △ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 368 | 金刀比羅宮 | 香川県 | 琴平町 | ● | 〇 | ● | ● | ● | 単立神社 | ||||||||||||||||||

| 369 | 白峯寺(頓証寺殿) | 香川県 | 坂出市 | △ | ● | 〇 | 真言宗 | ▲ | 崇徳院の廟所 | ||||||||||||||||||

| 370 | 屋島寺 | 香川県 | 高松市 | 〇 | 真言宗 | ● | |||||||||||||||||||||

| 371 | 田村神社 | 香川県 | 高松市 | △ | △ | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||

| 372 | 和霊神社 | 愛媛県 | 宇和島市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 373 | 大山祇神社 | 愛媛県 | 今治市 | △ | △ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 374 | 石手寺 | 愛媛県 | 松山市 | 〇 | 真言宗 | ● | |||||||||||||||||||||

| 375 | 湯神社 | 愛媛県 | 松山市 | △ | ● | 県社 | ● | 道後温泉本館近く | |||||||||||||||||||

| 376 | 愛媛縣護國神社 | 愛媛県 | 松山市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 377 | 伊佐爾波神社 | 愛媛県 | 松山市 | ● | ● | 県社 | ● | 別名:道後八幡、道後温泉本館近く | |||||||||||||||||||

| 378 | 伊豫豆比古命神社 | 愛媛県 | 松山市 | △ | △ | △ | ● | 県社 | ● | ||||||||||||||||||

| 379 | 宝厳寺 | 愛媛県 | 松山市 | 〇 | 時宗 | ● | |||||||||||||||||||||

| 380 | 伊曽乃神社 | 愛媛県 | 西条市 | ● | ▲ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 381 | 石鎚神社 | 愛媛県 | 西条市 | △ | △ | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 382 | 高知県護国神社 | 高知県 | 高知市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 383 | 山内神社 | 高知県 | 高知市 | ● | ● | ▲ | 祭神:山内豊信(容堂)、山内豊範公ほか歴代藩主 | ||||||||||||||||||||

| 384 | 天満宮 | 高知県 | 高知市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 385 | 土佐神社 | 高知県 | 高知市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 386 | 太宰府天満宮 | 福岡県 | 太宰府市 | ● | ● | ● | ● | ▲ | 菅原道真 | ||||||||||||||||||

| 387 | 筥崎宮 | 福岡県 | 福岡市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | ▲ | ● | |||||||||||||||||

| 388 | 宇美八幡宮 | 福岡県 | 宇美町 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 389 | 高良大社 | 福岡県 | 久留米市 | △ | △ | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||

| 390 | 水天宮 | 福岡県 | 久留米市 | ▲ | ● | ▲ | 県社 | ● | |||||||||||||||||||

| 391 | 宗像大社 | 福岡県 | 宗像市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 392 | 太宰府天満宮 | 福岡県 | 太宰府市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||

| 393 | 竈門神社 | 福岡県 | 太宰府市 | ● | ▲ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 394 | 風浪宮 | 福岡県 | 大川市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 395 | 英彦山神宮 | 福岡県 | 添田町 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||

| 396 | 曩祖八幡宮 | 福岡県 | 飯塚市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 397 | 櫛田神社 | 福岡県 | 福岡市 | ▲ | △ | △ | ? | 県社 | ● | ||||||||||||||||||

| 398 | 光雲神社 | 福岡県 | 福岡市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 399 | 香椎宮 | 福岡県 | 福岡市 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 400 | 志賀海神社 | 福岡県 | 福岡市 | ● | ▲ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 401 | 住吉神社 | 福岡県 | 福岡市 | ▲ | ▲ | ● | 一宮 | ● | ● | ● | 三大住吉、住吉の始源? | ||||||||||||||||

| 402 | 十日恵比須神社 | 福岡県 | 福岡市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||

| 403 | 福岡縣護國神社 | 福岡県 | 福岡市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 404 | 鷲尾愛宕神社 | 福岡県 | 福岡市 | ● | 郷社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 405 | 宮地嶽神社 | 福岡県 | 福津市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 406 | 大富神社 | 福岡県 | 豊前市 | ▲ | ▲ | ▲ | 県社 | ● | |||||||||||||||||||

| 407 | 甲宗八幡神社 | 福岡県 | 北九州市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 408 | 若松恵比須神社 | 福岡県 | 北九州市 | ● | 村社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 409 | 飛幡八幡宮 | 福岡県 | 北九州市 | ▲ | ● | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 410 | 千栗八幡宮 | 佐賀県 | みやき町 | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 411 | 佐嘉神社 | 佐賀県 | 佐賀市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:鍋島直正、鍋島直大 | |||||||||||||||||||

| 412 | 佐賀縣護國神社 | 佐賀県 | 佐賀市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 413 | 祐徳稲荷神社 | 佐賀県 | 鹿島市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 414 | 田島神社 | 佐賀県 | 唐津市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 415 | 住吉神社 | 長崎県 | 壱岐市 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | 日本初の住吉神社? | |||||||||||||||||

| 416 | 亀山八幡宮 | 長崎県 | 佐世保市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 417 | 海神神社 | 長崎県 | 対馬市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 418 | 長崎県護国神社 | 長崎県 | 長崎市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 419 | 鎮西大社諏訪神社 | 長崎県 | 長崎市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||

| 420 | 阿蘇神社 | 熊本県 | 阿蘇市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | ● | 阿蘇神社の総本社 | |||||||||||||||||

| 421 | 菊池神社 | 熊本県 | 菊池市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:菊池武時、菊池武重、菊池武光 | |||||||||||||||||||

| 422 | 熊本県護国神社 | 熊本県 | 熊本市 | △ | 注① | ● | 注①:内務大臣指定護国神社担当 | ||||||||||||||||||||

| 423 | 高橋稲荷神社 | 熊本県 | 熊本市 | ● | 無格 | ● | |||||||||||||||||||||

| 424 | 藤崎八旛宮 | 熊本県 | 熊本市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||

| 425 | 青井阿蘇神社 | 熊本県 | 人吉市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 426 | 八代宮 | 熊本県 | 八代市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||

| 427 | 宇佐神宮(宇佐八幡宮) | 大分県 | 宇佐市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | ● | ● | ● | 八幡宮の総本社 | |||||||||||||||

| 428 | 春日神社 | 大分県 | 大分市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 429 | 西寒多神社 | 大分県 | 大分市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 430 | 大分縣護國神社 | 大分県 | 大分市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 431 | 柞原八幡宮 | 大分県 | 大分市 | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 432 | 八幡朝見神社 | 大分県 | 別府市 | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 433 | 宮崎県護国神社 | 宮崎県 | 宮崎市 | △ | 注① | ● | 注①:内務大臣指定護国神社担当 | ||||||||||||||||||||

| 434 | 宮崎神宮 | 宮崎県 | 宮崎市 | △ | △ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 435 | 青島神社 | 宮崎県 | 宮崎市 | ● | △ | 村社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 436 | 狭野神社 | 宮崎県 | 高原町 | △ | △ | ● | 県社 | ● | |||||||||||||||||||

| 437 | 高千穂神社 | 宮崎県 | 高千穂町 | ● | ● | ● | ● | 村社 | ● | ||||||||||||||||||

| 438 | 天岩戸神社 | 宮崎県 | 高千穂町 | ● | 村社 | ● | |||||||||||||||||||||

| 439 | 神柱宮 | 宮崎県 | 都城市 | ● | △ | 県社 | ● | ||||||||||||||||||||

| 440 | 都農神社 | 宮崎県 | 都農町 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 441 | 鵜戸神宮 | 宮崎県 | 日南市 | ● | △ | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 442 | 新田神社 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 443 | 枚聞神社 | 鹿児島県 | 指宿市 | ● | △ | ● | 一宮 | ● | ● | ||||||||||||||||||

| 444 | 鹿児島県護國神社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | △ | 護国 | ● | |||||||||||||||||||||

| 445 | 照國神社 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | ● | ● | ● | ▲ | 祭神:島津斉彬 | |||||||||||||||||||

| 446 | 鹿兒島神宮 | 鹿児島県 | 霧島市 | ● | ● | 一宮 | ● | ● | |||||||||||||||||||

| 447 | 霧島神宮 | 鹿児島県 | 霧島市 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||

| 448 | 波上宮 | 沖縄県 | 那覇市 | ● | △ | 一宮 | ● | ● |

■ 神社仏閣一覧リスト(PDF.ver) も併せてどうぞ!(一覧としては、こちらの方が見やすいかも…)

【あわせてお読み頂きたい! 関連記事…】

【あわせてお読み頂きたい! 「気になるワード/フレイズシリーズ」の関連記事…】