小海線とは?

山梨県小淵沢駅から長野県小諸駅までを結ぶJR東日本の高原鉄道で、日本一標高の高い地点を通ります。

なぜ駅名に「海」が多いの?

平安時代の八ヶ岳噴火で形成された湖が「海」と呼ばれ、その地名が駅名に残ったためと言われているようです。

代表的な「海」の付く駅は?

佐久海ノ口駅、海尻駅、小海駅、海瀬駅などがあります。

沿線の観光スポットは?

野辺山駅の鉄道最高地点、清里高原、龍岡城五稜郭、奥村土牛記念美術館、懐古園などが人気です。

おすすめの旅の楽しみ方は?

高原の自然を感じながら、歴史を感じ、そして美術館を巡り、温泉やグルメを組み合わせるのがおすすめです。

【はじめに:小海線とは?】

こちらののページでは、標高で日本一高い地点を通る「小海線」に関し、「小海線の概要」に加え、「『海』の文字が入る理由を少しだけ深堀」し、「沿線の観光スポット」を紹介せて頂きます。

📚本記事で得られる情報📚

✅「小海線」の概要

✅「小海線」に「”海” の文字」が入る理由を深堀

✅「小海線」の大人散策スポット

そもそも皆様は、「小海線」なる鉄道をご存じでしたでしょうか? もし私が「小海線」を一言で紹介すのであれば「我が故郷・山梨県北杜市の小淵沢駅から、JRの鉄道として、最も高い標高を抜け、長野県小諸市までを結ぶローカル線」と言った所でしょうか? ただ、私の言葉だけでは、私自身も不安で、説得力もないと思うので、Wikipedia を調べますと、以下の様にあります。

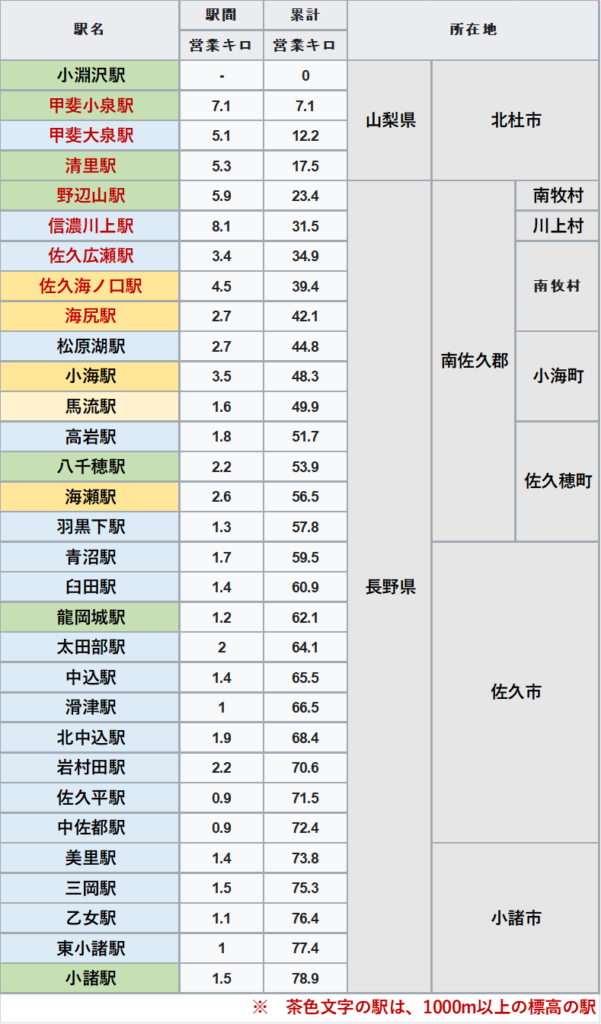

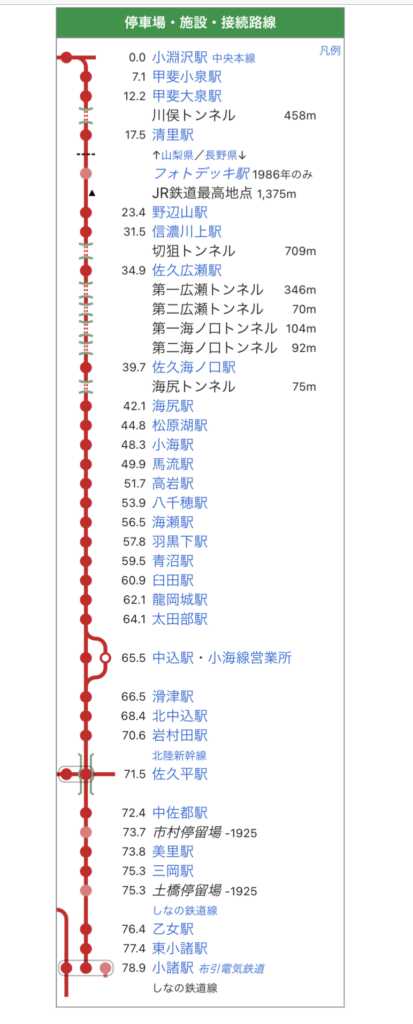

小海線(こうみせん)は、山梨県北杜市の小淵沢駅から長野県小諸市の小諸駅までを結ぶ東日本旅客鉄道(JR東日本)の鉄道路線(地方交通線)である。南側区間は八ヶ岳の東南麓を走り、全線に「八ヶ岳高原線」の愛称が付けられている。

概要

https://ja.wikipedia.org/wiki/小海線

八ヶ岳東麓の野辺山高原から千曲川の上流に沿って佐久盆地(佐久平)までを走る高原鉄道である。甲斐小泉駅 – 海尻駅間は標高1,000 mを超える高所を走っており、清里駅 – 野辺山駅間には標高1,375 mと日本全国のJR線で最も標高が高いJR鉄道最高地点がある。また、野辺山駅は標高1,345 mのJR線最高駅であるほか、甲斐小泉駅から松原湖駅までの9駅が、JRの標高の高い駅ベスト9に入っている。このことから、JR東日本は、2017年から高い(ハイ)場所の線路(レール)という意味で名付けた観光列車「HIGH RAIL 1375」を運行しているほか、この観光列車にちなみ志望校に「入れ〜る」として、2019年からは2 – 3月の受験シーズンに中込駅などに合格を祈願する「ハイレール神社」を設けている。日本の中央高地でも奥まった内陸部にあり、海瀬駅は日本で最も海岸線から遠い鉄道駅である (略)

私なりに、ポイントをまとめさせて頂きますと、以下になります。

- 北杜市の小淵沢駅~小諸市の小諸駅を結ぶ、東日本旅客鉄道(JR東日本)の鉄道路線

- 途中には、1375mと日本全国のJR線で最も標高が高いJR鉄道最高地点がある他、甲斐小泉駅から松原湖駅までの9駅が「JRの標高の高い駅ベスト9」に入っており、甲斐小泉駅~海尻駅(松原駅の1つ小淵沢駅より)は、標高1000mを越える区間がある高原鉄道

- 上記を踏まえ「八ヶ岳高原線」の愛称も存在し、「High Rail」 ⇒ 「入れーる」 ⇒ 「ハイレール神社」と洒落の効いた神社もある

- 沿線の海瀬駅は日本で最も海岸線から遠い鉄道駅である

上記「小海線の概要」を抑えさせて頂きましたが、皆様はどんな感想をお持ちになりましたでしょうか?

私の場合は、「『八ヶ岳高原線』の愛称も持ち、路線内の9駅が「JRの標高の高い駅ベスト9」にる上、標高1000mを越える区間もあり、海岸線から最も離れた駅がある『山の中の高原鉄道』の割に、『海』の文字が目立つなー」と感じてしまった次第です…。

【小海線に「海」の文字が入る理由を少しだけ深堀】

上記、「小海線の概要」を抑えさせて頂きましたので、ここの項では、「『山の中の高原鉄道』の割に、『海』の文字が目立つ理由を少しだけ深堀」させて頂きます。

まずは、小海線の路線内で「海」の文字が入る駅を列挙致しますと、「佐久海ノ口駅・海尻駅・小海駅・海瀬駅」となり、小海線全体から見た際、小淵沢から小諸に向かって進んだ、山梨から長野に入ってしばらくした中盤あたりに多く見られる様です。

また、Wikipedia の「小海線」の項目の上記引用の続きには、以下の様にあります。

(略) 小海は、路線のほぼ中間にある地名(長野県小海町)で、小海駅が所在する。八ヶ岳連峰の一つである天狗岳が平安時代に崩落して千曲川をせき止めた湖がかつてあり、それが「小海」と呼ばれたことに由来するとされる (略)

https://ja.wikipedia.org/wiki/小海線

更に、小海町のHPには、以下の様にもあります。

(略) 仁和3年(887年)あるいは仁和4年(888年)に起きたとされる八ヶ岳(天狗岳)の水蒸気爆発による大崩落によって千曲川の下の深山(現在の八那池洞門付近)が泥流によってせき止められ、海の口から、海尻にかけて大きな湖ができました。この時土村の除ヶ付近(現在の小海小学校付近)の相木川もせき止められ、相木の入口までの湖ができました(相木湖と呼ばれていた)。

海ノ口の湖水は寛弘8年(1011年)に決壊して無くなりましたが、相木湖はその後も残ったらしく、天正初期(1572年頃)古絵図にも記入されていますので、鎌倉時代の中頃(1300年頃)まであったと思われます。これが当時ここに入って来た人達によって「小海」と名付けられたものが小海の名前の起源と言われています (略)

https://www.koumi-town.jp/office2/archives/townprofile/koumi-yurai.html

日本では、湖(みずうみ)の事を「琵琶の海(琵琶湖)」・「諏訪の海(諏訪湖)」の様に、「海」と言った歴史がある事は、皆様もご承知の通りだと思います。その前提で、上記引用から推察するに、この一帯は平安時代からある一定期間「八ヶ岳の噴火の影響もあり、それなりのサイズの湖(みずうみ)=海」が、2つあった事が由来になる様です。1つの湖は、現在の「佐久海ノ口駅~海尻駅」にかけて、もう1つは「小海駅」近辺にそれぞれ存在していたと言う理解をさせて頂きました。同時に、千曲川(新潟では信濃川)の上流から、その「大きな湖(=海)が始まる場所が「海ノ口」で、海が終わる場所が「海尻」、そしてその下流にあった少し小さめの湖(=相木湖)が「小海」と言う理解をさせて頂きました。更に、ここからは惰性で、半分妄想入りますが、「大きな湖(海)」や「小海(相木湖)」が決壊した際、馬が流された地域にある駅が「馬流駅」で、更にその下流で「海から流れ出た水が勢い良く流れた『瀬』」に近い駅が「海瀬駅」と思ってしまった次第です。

言い換えますと、「海から遠く離れた山の中の小海線だが、八ヶ岳の噴火と日本三大河川に数えられる千曲川(信濃川)と言った自然によって『海(=大きな湖)』が作られ、地域の名称となった事で、そこを通る鉄道にも多くの「海」の文字が入る路線となったのが『小海線』の由来」と言った理解をさせて頂いた次第です。

(関連記事として、八ヶ岳の山(山脈)そのものとその周囲を紹介した記事や、八ヶ岳の山体崩壊と川(釜無川(=富士川)・塩川)の浸食によって作れた30㎞程の崖「七里岩」についても別記事で紹介しております)

【小海線沿線の大人観光スポット】

ここまで、「小海線の概要」を見て、「『山の中の高原鉄道』の割に、『海』の文字が目立つ理由を少しだけ深堀」させて頂きましたので、この項では、「小海線沿線の大人観光スポット(個人的抜粋版)」を記載いたします。以下に、小淵沢駅 ⇒ 小諸駅の順番に沿って、いくつか記載いたします。

■ 大曲

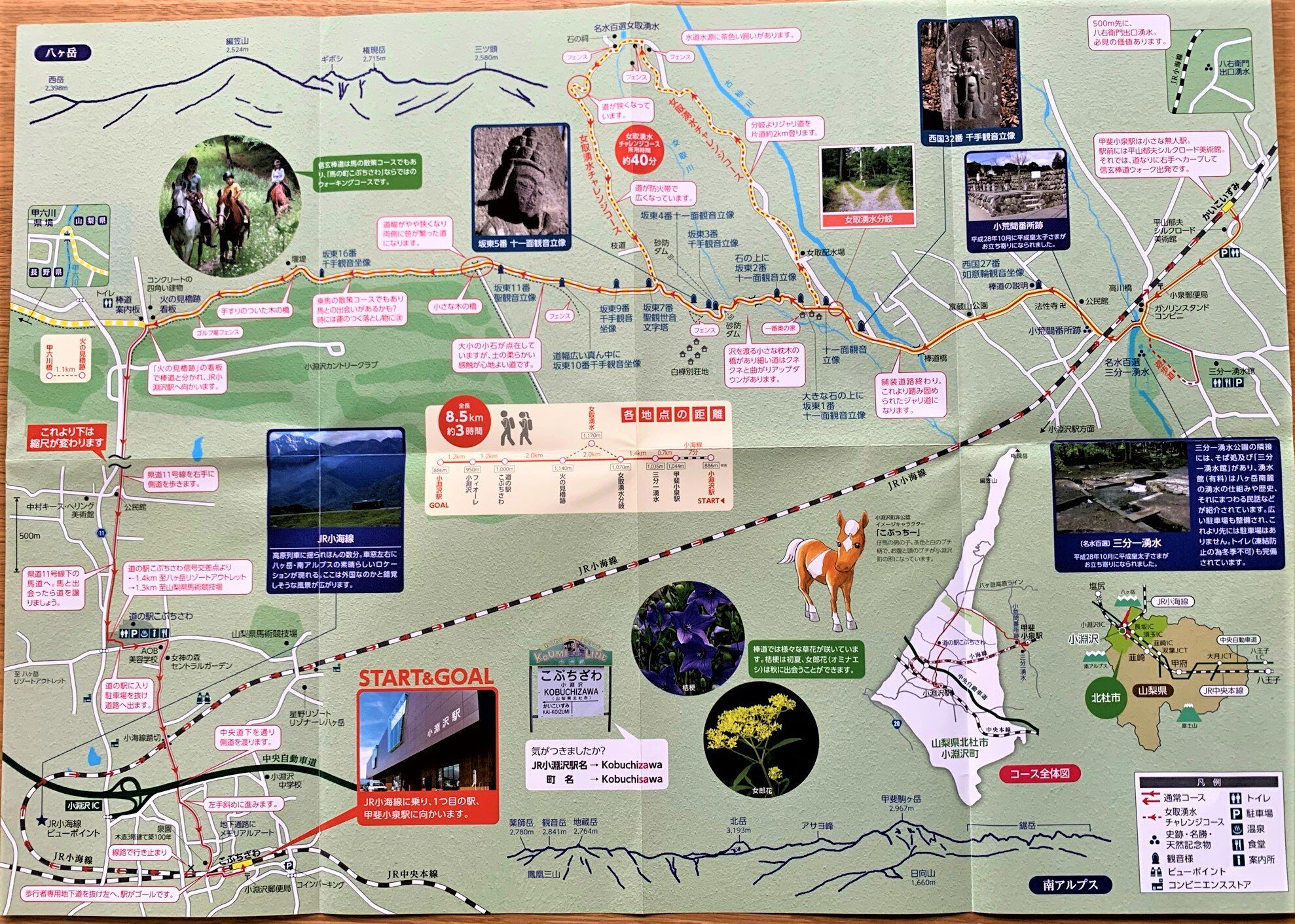

小淵沢駅を出てしばらくは、北西に進路を取る小海線ですが、すぐに180度近いターンを開始し、進路を東に向けます。このポイントが「大曲」といわれるスポットです。南アルプスをバックにして、ターンしていく小海線は絵になるもので、鉄道ファンにはそれなりに有名なスポットの様です、大曲の内側と外側からの小海線の景色もそれぞれの特徴があり、一度は見て頂きたい光景です。

■ 三分一湧水 (信玄棒道も…)

■ 清里

1980年代にピークを向かえ、今は静かになってしまった観光地・清里ですが、個人的には、今の方が好きなスポットです。やはり高原には、「賑やかさ」よりも「清々しさ」が必要だと思い、今の清里は落ち着いた大人が、自然を感じつつ楽しめるスポットになってきた気がします。徒歩だとちょっと距離ますが、清泉寮のソフトクリームは、是非味わって頂きたいです!(まきば公園等、別記事で他の観光スポットも紹介しております)

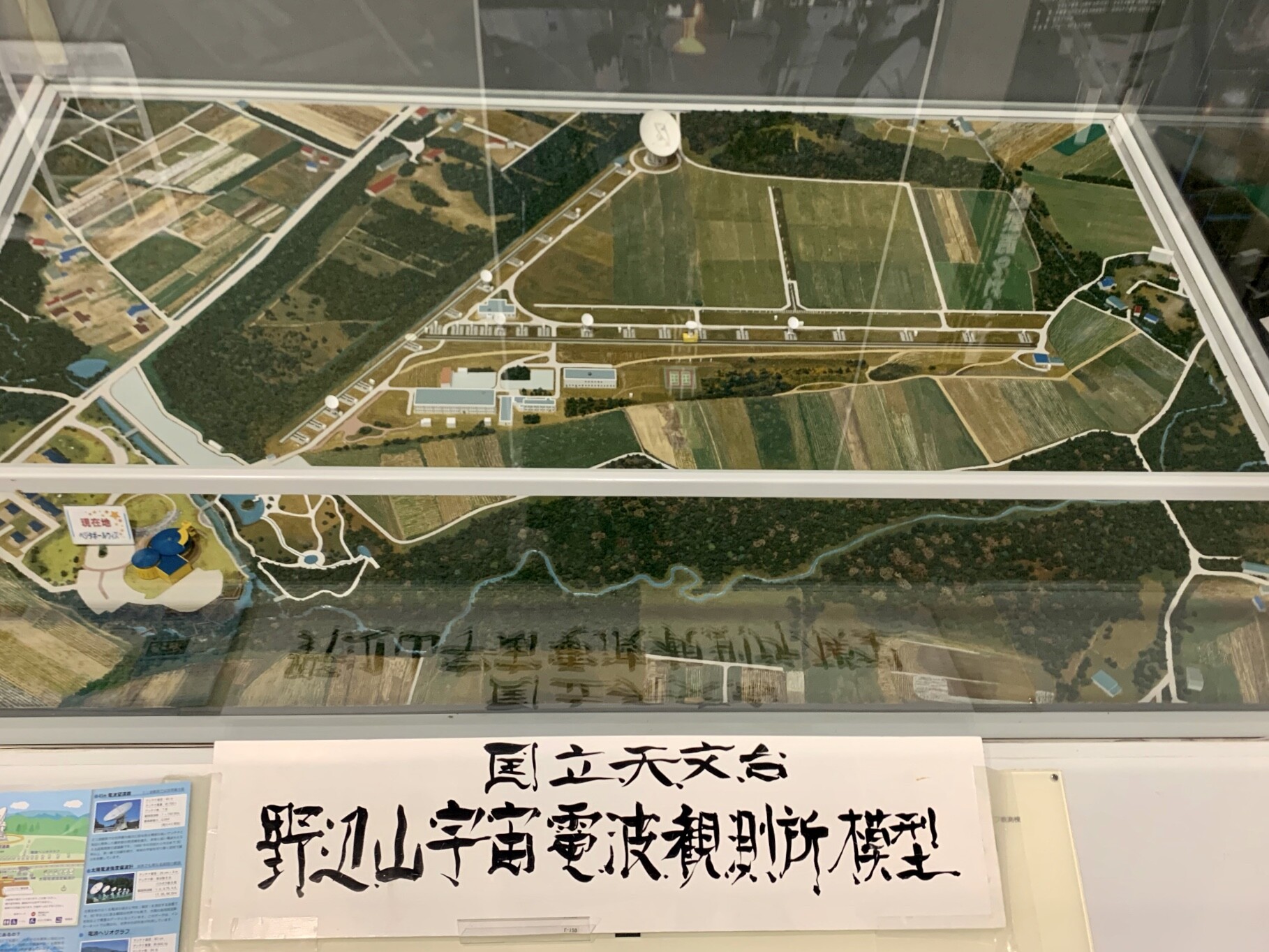

■野辺山駅+JR鉄道最高地点

上記概要にも記載しましたが、野辺山駅は、標高1,345 mのJR線最高駅で、すぐ近くには、1,375 mと日本全国のJR線で最も標高が高いJR鉄道最高地点があります。ある意味、日本の鉄道の最高峰ですので、是非訪れてみてください(宇宙電波観測所等、別記事で他の観光スポットも紹介しております)。

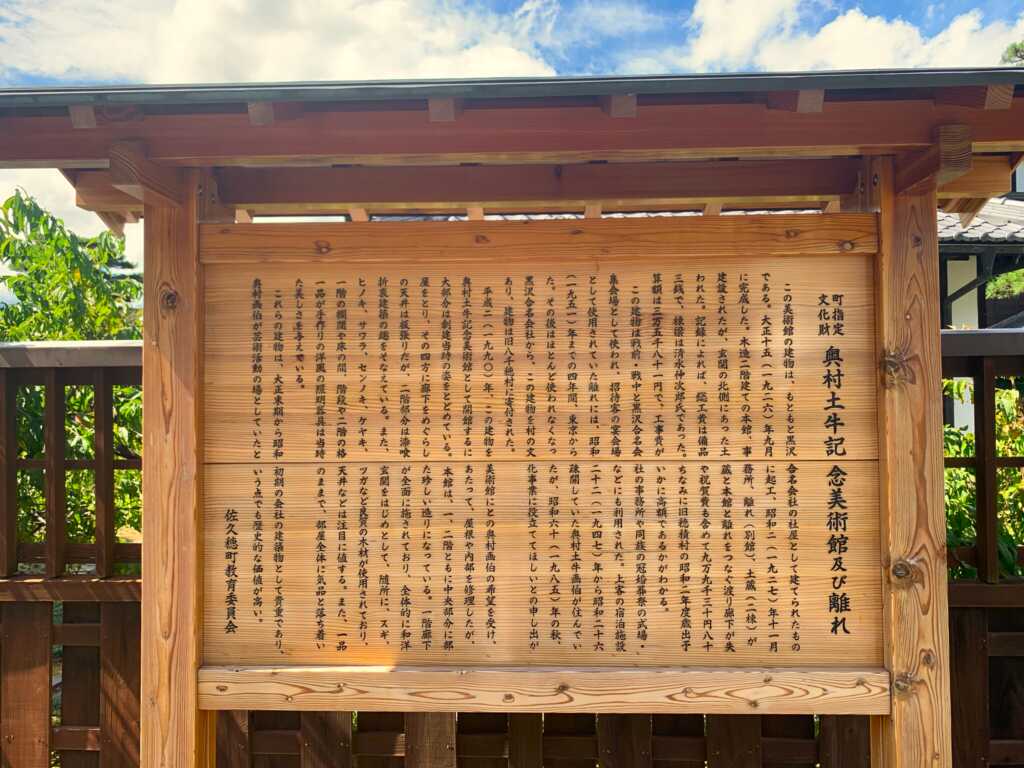

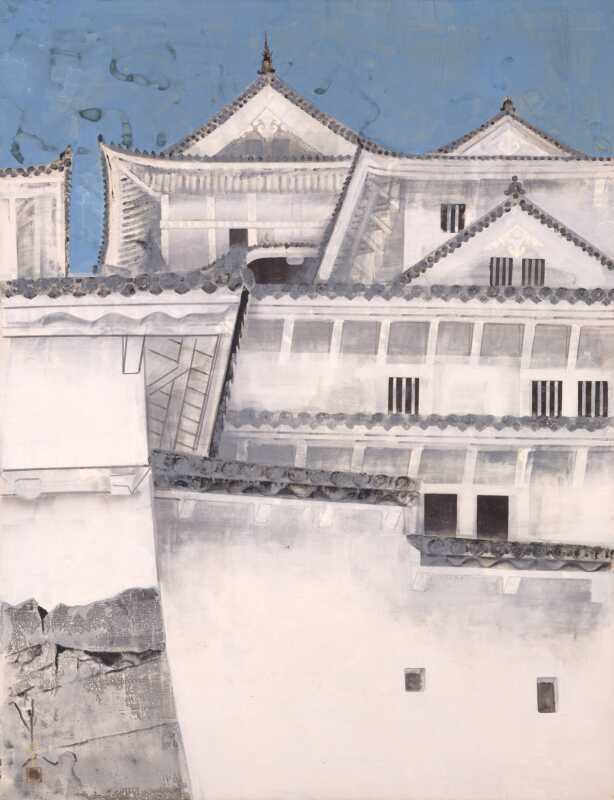

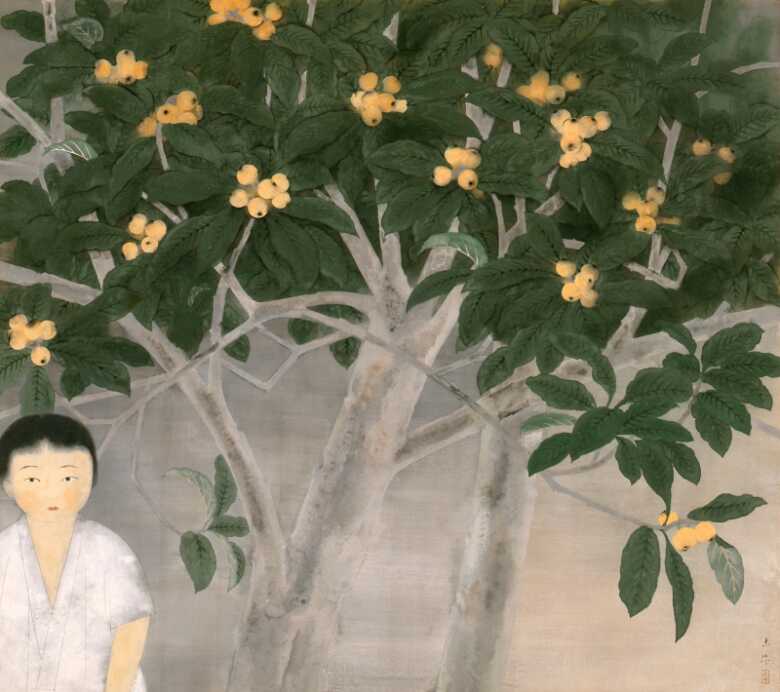

■奥村土牛記念美術館

八千穂駅の目の間には、奥村土牛記念美術館があります。淡い描写の奥村土牛氏の日本画は、日本人の心を和ませる効果があると勝手に思っております。奥村土牛記念美術館のHPには、以下の様にあります。

戦時中八千穂村に疎開され現在の美術館の敷地内の離れに住まわれたのが縁で、画伯の協力により平成2年にオープンしました。作品は素描画ではありますが、作品の出来上がるまでの繊細な線と色合いが観察でき、高潔で至純な土牛芸術の心髄に迫るに欠くべからざる作品を納めています。常時42~43点の作品を展示し、年3回(4月、7月、11月)季節に合わせて展示替えを行っています (略)

https://yachiho-kogen.jp/article/bizyutukan/

建物や庭園と併せ、奥村氏の世界を感じる事が出来る、大人観光スポットだと思っております。

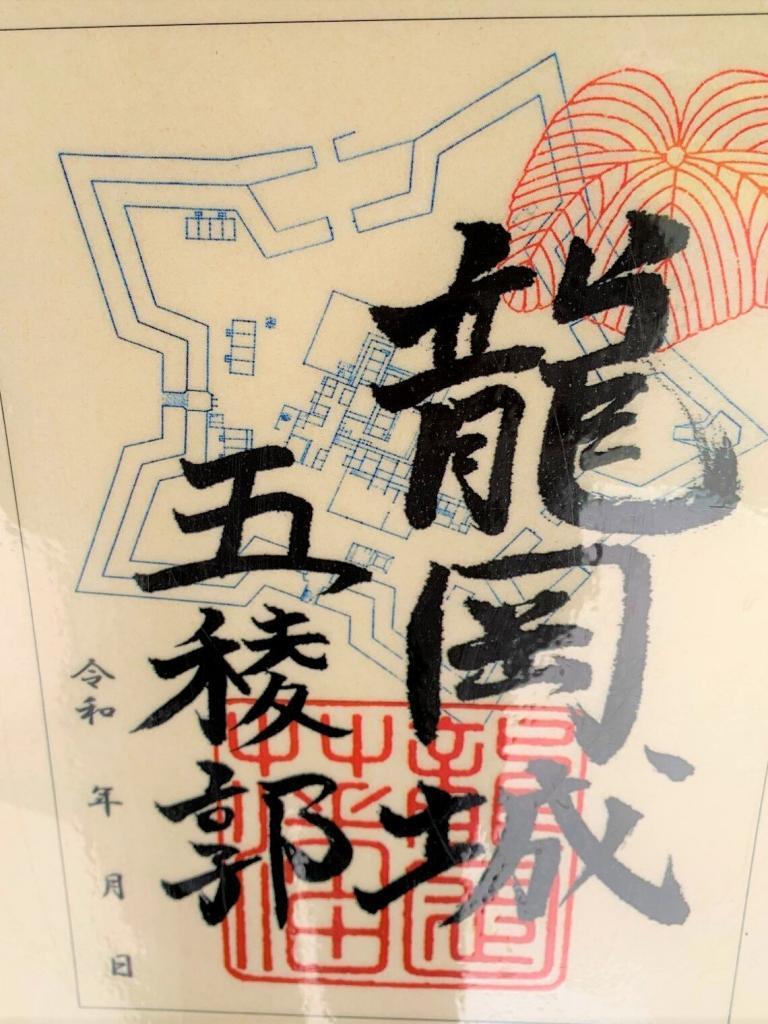

■ 龍岡城(五稜郭)

龍岡城(五稜郭)に関しては、別記事で、大人散策情報を紹介しておりますので、詳細はそちらをご参照頂きたいのですが、日本に2つある五稜郭の内の1つが、こちらの龍岡城です。函館五稜郭程の規模もありませんし、観光地化もされていませんが、函館五稜郭とほぼ同時期に山間部の殿様が、幕府の作った函館五稜郭と同じような発想で築城した龍岡五稜郭は、特質すべき歴史の価値があると思います。函館五稜郭と違い、龍岡五稜郭の形を見るには少々努力が必要ですが(山道を大人散策する必要があります…)、チャレンジしてみてはいかがでしょうか?

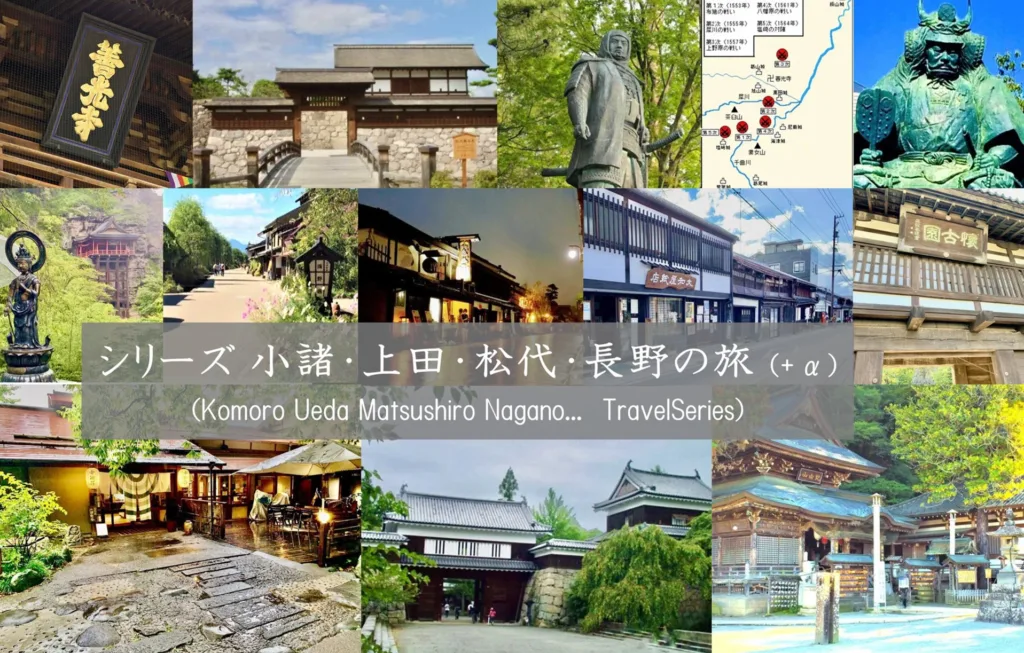

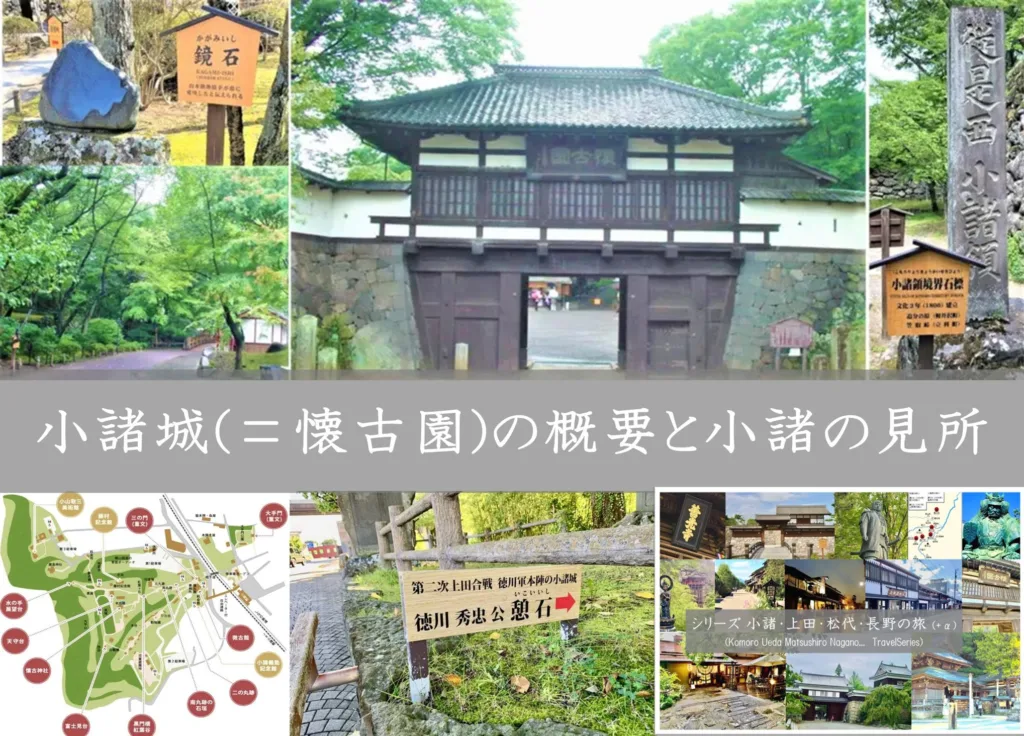

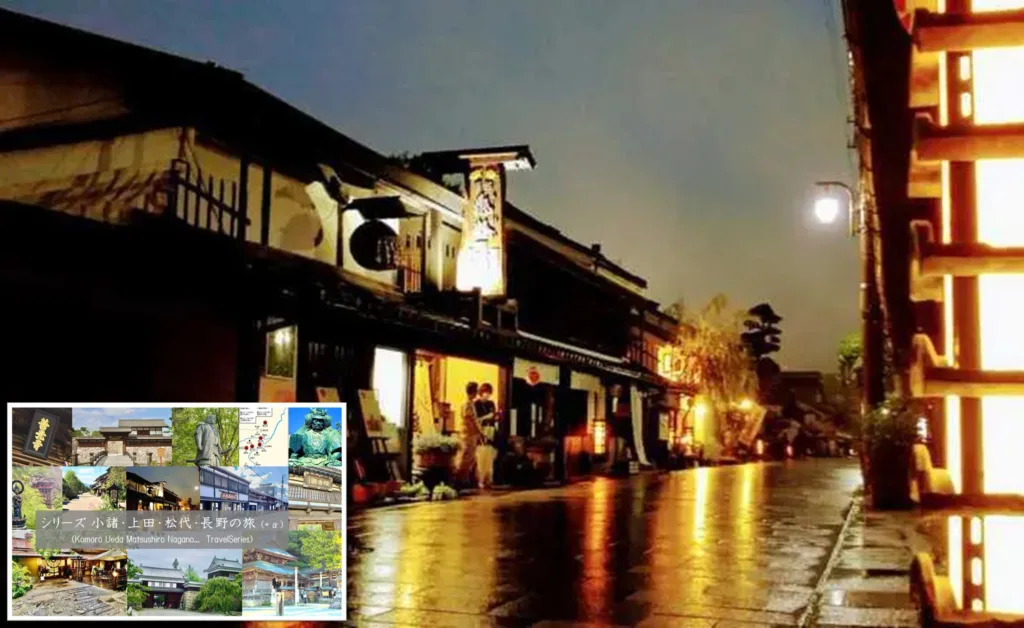

■ 懐古園➕小諸宿➕布引観音

小海線の終着にあたる小諸には、懐古園(小諸城址)、小諸宿、布引観音等の大人観光スポットが多くあります。詳細はそれぞれ別記事で紹介しておりますので、藤村の定宿であった・中棚荘に宿泊し、小諸での大人観光を満喫されてみてはいかがでしょうか?

【最後に】

以上が、標高で日本一高い地点を通る「小海線」に関し、「小海線の概要」に加え、「『海』の文字が入る理由を少しだけ深堀」し、「沿線の観光スポット」を紹介せて頂いた内容になります。

八ヶ岳の南麓(北杜市)に始まり、高原の中を抜け、千曲川と共に小諸を目指す小海線。派手さはありませんが、大人が観光を楽しめるスポットもあり、自然を感じ、芸術や歴史に触れながら、のんびり旅を楽しむ事が出来るルートを提供してくれるのが「小海線」だと思っています。

私達夫婦の居住地は川越なので、「川越 ⇒ 八王子 ⇒北杜 ⇒野辺山 ⇒小諸 ⇒ 川越」といった感じで、電車での「ぐるり一周旅」をすることがあります(別期記事でも紹介中)。同様に、都内在住の方でも、出発地点とゴール地点を川越から都内に変更する事で、同じコースで旅を楽しむ事が出来ると思いますので、上記「小海線のバックグラウンド情報」と共に、「小海線の大人の旅」を、のんびりと楽しんでみてはいかがでしょうか?

【あわせてお読み頂きたい! 「気になるワード/フレイズシリーズ」の関連記事…】

【あわせてお読みいただきたい「北杜・韮崎の旅シリーズ」関連記事…】

【あわせてお読み頂きたい! 「シリーズ 小諸・上田・松代・長野の旅 (+α)」関連記事…】