日本三大一覧とは?

城郭や神社仏閣を中心に、日本各地で「三大〇〇」と呼ばれるものを整理したものです。

代表的な日本三大〇〇は?

日本三名園(兼六園・後楽園・偕楽園)、日本三大仏(奈良・鎌倉・京)、日本三名城(名古屋城・大阪城・姫路城)などです。

城郭系の三大〇〇は?

三大山城(備中松山城・高取城・岩村城)、三大平山城(津山城・姫路城・松山城)などがあります。

神社仏閣系の三大〇〇は?

三大東照宮(日光・久能山・上野)、三大八幡(宇佐・石清水・筥崎)、三大楼門(阿蘇・鹿島・筥崎)などです。

三大〇〇の定義は?

明確な定義はなく、歴史的評価や地域の伝承に基づいて選ばれている理解です。

こちらのページでは、「これまでいくつか紹介させて頂きました「日本三(大)〇〇」を取りまとめ、具体的にどこが「日本三(大)」なのか?、その超概要は?と言った視点でとりまとめ」をさせて頂きます。

📚本記事で得られる情報📚

✅城郭系・神社仏閣系に、「どんな “日本三(大)〇〇” があるのか?」

✅それぞれの「日本三(大)〇〇」における「超概要」

✅リンクより、それぞれの詳細情報を確認

いきなりですが、皆様が思い浮かべる「日本三(大)〇〇」って何ございますでしょうか? 本ブログでは、様々な「日本三(大)〇〇」を取り上げさせて頂きましたが、具体的に取り上げた「日本三(大)〇〇」は、以下の通りです(一般的ではないものも含みますが…)。

■ 城郭系

「日本三大山城」・「日本三大平山城」・「日本三大水城(海城)」・「三大連立式平山城」・「日本三大湖城」・「日本三名城」・「日本三大 “岩” 山城(勝手にそう思ってます…)」

(参考:「日本五大山城 / 日本五大山岳城」・「武田の三堅城」・「現存12天守」・「現存4御殿」・「国宝5天守」・「旧国宝24城」・「日本100名城/続100名城」なんてくくりもあります…)

■神社仏閣系

「三大東照宮」・「三大八幡」・「三大怨霊」・「日本三大仏」・「日本三大梵鐘」・「日本三大楼門」・「日本三大三門(山門)」・「三大曳山祭 / 山車祭 / 美祭」

■ その他

「日本三大奇襲」・「日本三名園」・「日本三大河川」・「日本三大急流」・「日本三大暴れ川」

これらを調べ感じた個人的感想は、『「日本三(大)〇〇」の定義って “結構あいまい” で、誰が言い始めたかも不明なケースが多いものの、それなりに納得できるチョイスをしている!』と言ったもので、『であれば、個人的に、そして勝手に「日本三(大)〇〇」として、 “うまいチョイス” が出来れば、独自の「日本三(大)〇〇」を言ったもん勝ちのスタンスで、提唱できるのではないか?』とも思ってしまった次第です…。

そんな、勝手なイメージを持ている「日本三(大)〇〇」ですが、今回こちらのページでは、本ブログ別記事で記載している「日本三(大)〇〇」の取りまとめをさせて頂きます。すなわち「これまでいくつか紹介させて頂きました「日本三(大)〇〇」を取りまとめ、具体的にどこが「日本三(大)」なのか?、その超概要は?と言った視点でとりまとめ」させて頂きます。

■ 城郭系

「日本三大山城」

・具体的な「日本三大山城」 : 備中松山城 ・高取城・岩村城

・一口メモ:

⇒ 備中松山城 (岡山県高梁市):山城として唯一の現存12天守

⇒ 高取城 (奈良県高取町):連立式天守の構造を持つ、比高が三大山城の中でも一番高い山城

⇒ 岩村城 (岐阜県恵那市):戦国期に甲斐武田氏(武田信玄) vs 尾張織田氏(織田信長)の領地争いにおける最前線の山城

「日本三大平山城」

・具体的な「日本三大平山城」 : 津山城・姫路城・松山城(伊予国)

・一口メモ:

⇒ 津山城 (岡山県津山市) :広島城の76棟、姫路城61棟をしのぐ77棟の櫓があったらしいお城

⇒ 姫路城 (兵庫県姫路市):現存12天守で、且つ国宝5天守で、更には世界遺産であるお城

⇒ 松山城(伊予国) (愛媛・松山市) :現存12天守の中で最も新しく、日本三大連立式平山城の1つにも数えられるお城

「日本三大水城(海城)」

・具体的な「日本三大水城(海城)」 : 高松城・今治城・中津城

・一口メモ:

⇒ 高松城(香川県高松市) :

江戸の初め、生駒氏により治められていた地に、築城が開始されたが、改易により松平氏が入り、完成に至った海城(「旧国宝24城」でもある)

⇒ 今治城(愛媛県今治市):

1602年に藤堂高虎によって築城開始され、1604年に完成したと言われる海城

⇒ 中津城(大分県中津市) :

黒田官兵衛(如水)が築城を開始し、細川忠興が完成させ、最終的には徳川家康の血を引く奥平家の居城になった海城

「三大連立式平山城」

・具体的な「三大連立式平山城」 : 姫路城、松山城、和歌山城

・一口メモ:

⇒ 姫路城(兵庫県姫路市):

現存12天守で、且つ国宝5天守で、更には世界遺産であるお城

⇒ 松山城(愛媛県松山市):

現存12天守の中で最も新しいお城

⇒ 和歌山城(和歌山県和歌山市):

江戸期に吉宗・家茂の2名の将軍を輩出した徳川御三家・紀州藩の居城(「旧国宝24城」でもある)

「日本三大湖城」

・具体的な「日本三大湖城」 : 高島城・松江城・膳所城

・一口メモ:

⇒ 高島城(長野県諏訪市):

代々、大祝(おおほうり;諏訪明神の “よりしろ” (=神霊が宿る対象物)・現人神(あらひとがみ-生き神様)として、諏訪社の頂点に位置した神職)の諏訪氏が治めていた、「諏訪湖の浮城」とも言われたお城

⇒ 松江城(島根県松江市):

現存12天守であり、国宝5天守でもある、宍道湖畔に築かれたお城

⇒ 膳所城(滋賀県大津市):

琵琶湖畔に築城され、「琵琶湖の浮城」の一つと言われたお城

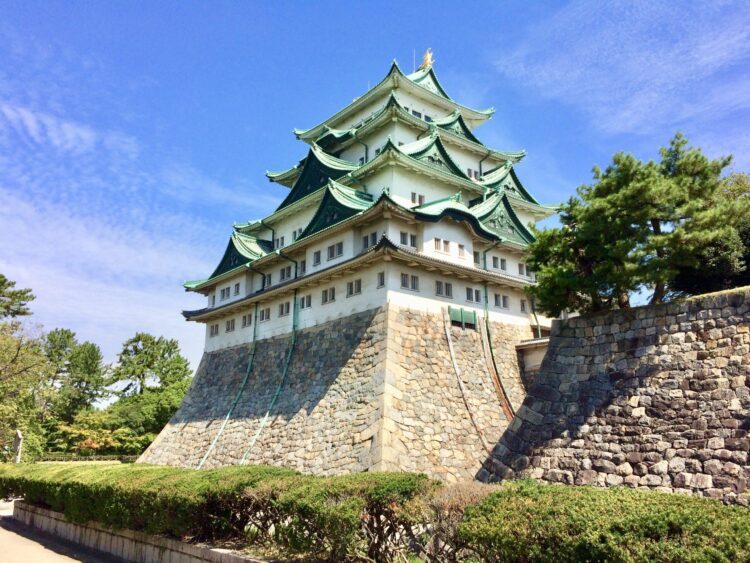

「日本三名城」

・具体的な「日本三名城」 :

⇒ 規模感を基準にするのであれば、「名古屋城・大坂城・姫路城」

⇒ 機能美を基準にするのであれば、「名古屋城・大坂城・熊本城」

・一口メモ:

⇒ 名古屋城(愛知県名古屋市):

熊本城、姫路城と並び、近世城郭の代表例と言われ、「旧国宝24城」であり、「尾張名古屋は城で持つ」と言われたお城

⇒ 大坂城(大阪府大阪市):

「大坂城=秀吉の居城」のイメージが強いが、本願寺との合戦で信長もかかわっており、秀吉時代の天守があったのは、30年程度で、江戸期を通じて徳川の城だった城郭

⇒ 姫路城(兵庫県姫路市):

現存12天守で、且つ国宝5天守で、更には世界遺産であるお城

⇒ 熊本城(熊本県熊本市):

名古屋城、姫路城、と並び、近世城郭の代表例と言われ、「加藤清正築城の初代天守」の説もあるらしい「宇土櫓」が現存し、「武者返し」・「二様の石垣」等で有名なお城

![「備前丸跡」から見た「姫路城・連立式の天守群]」](https://tomoaki.tokyo/wp-content/uploads/2024/09/IMG_1005.jpeg)

「日本三大 “岩” 山城」(勝手に妄想…)

・具体的な「日本三大 “岩” 山城」(勝手に妄想) : 岩櫃城・岩殿城・苗木城

・一口メモ:

⇒ 岩櫃城(群馬県東吾妻町):

岩櫃山に、南北朝時代(前期)吾妻氏によって築城された天然の要害で、後期吾妻氏 ⇒ 斎藤氏 ⇒ 真田氏(甲斐武田氏の後ろ盾あり)と城主が移り、江戸期に真田信之が、「武田の三堅城」と言われた為か、幕府に対し忖度し廃城としたお城

⇒ 岩殿城(山梨県大月市):

代表的な城主は、武田二十四将にも名を連ねた小山田氏で、甲斐武田氏が滅ぶ直接的な原因に関連したお城の一つ

⇒ 苗木城(岐阜県中津川市):

代表的な城主は、遠山氏で、甲斐武田氏(武田信玄)と尾張織田氏(織田信長)が領地争いを行った最前線にあるお城の一つ

■神社仏閣系

「三大東照宮」

・具体的な「三大東照宮」 :

日光東照宮・久能山東照宮は別格として(別格官幣社の意味ではなく…)、世良田東照宮(群馬・太田市)・仙波東照宮(埼玉・川越市)・上野東照宮(東京・台東区)・滝山東照宮(愛知・岡崎市)・鳳来山東照宮(愛知・新城市)・金地院東照宮(京都・左京区)と言ったあたりが、自薦/他薦を問わず、これまでの歴史で「三大東照宮の最後の一角」と言われてきた or 自称してきた様で、芝東照宮の様に「日光・久能山・上野に並ぶ “四大東照宮” の一つ」と「三大東照宮」ではなく、「四大東照宮」と言うくくりまで自称している東照宮もあるらしい…

・一口メモ:

⇒ 日光東照宮(栃木県日光市):

日光二社一寺の一角として有名で(日光二社一寺=日光東照宮・二荒山神社・輪王寺)、世界遺産でもある神社で、別格官幣社でもあり、東照宮の総本宮である神社

⇒ 久能山東照宮(静岡県静岡市):

日光東照宮同様、東照宮の総本宮であり、別格官幣社に名を連ねる神社で、東照宮が築かれる前は、家康自身も「久能城は駿府城の本丸と思う」と重要視していた「山城・久能山城」だっといわれる地に立つ神社

⇒ 上野東照宮(東京都台東区):

現上野公園の元あった、寛永寺敷地内に建てられ、戊辰戦争の一つである上野戦争の舞台となってしまった事で、多くの建造物が燃えてしまった様だが、本殿・幣殿・拝殿・ 唐門・ 透塀等の江戸初期の構造物が現在でも拝見できる神社

⇒ 仙波東照宮(埼玉県川越市):

明智光秀と同一人物説もある天海のおひざ元、喜多院に隣接する神社で、新河岸舟運の契機となったとも言われる神社

「三大八幡」

・具体的な「三大八幡」 :宇佐神宮・石清水八幡宮・筥崎宮・鶴岡八幡宮?

・一口メモ:

⇒ 宇佐神宮(大分県宇佐市):

八幡様の総本社、式内社で、豊前国一宮で、官幣大社で、別表神社の神宮

⇒ 石清水八幡宮(京都府八幡市):

清和天皇の名を受け、社殿が作られ、源義家が元服し「八幡太郎義家」を名乗り、平安京の南西側の裏鬼門を守護した神社

⇒ 筥崎宮(福岡県福岡市東区):

宇佐神宮・石清水八幡宮の祭神は、応神天皇・神宮皇后・宗像三女神だが、こちら筥崎八幡宮は、応神天皇・神宮皇后は一緒だが、宗像三女神の代わりに「玉依姫命」(初代・神武天皇の母君と言われているらしい)を祭神としている、博多湾から続く、850mの長い参道もある神社

⇒ 鶴岡八幡宮(神奈川県鎌倉市):

源義家(八幡太郎義家)・源頼朝との関連も深く、関東における八幡信仰の象徴の地と認識する神社(別記事「鎌倉・2泊3日モデルコース:鎌倉七口(切通)・鶴岡八幡宮・建長寺等の歴史スポットを詳細地図と共に紹介」併せてご参照ください)

「三大怨霊」

・具体的な「三大怨霊」 :菅原道真(天満宮) / 平将門(神田明神) / 崇徳上皇(白峯寺・白峯神宮)

・一口メモ:

⇒ 菅原道真:

学者として優秀で、漢詩の才能もあり、宇多天皇/醍醐天皇の元で活躍したが、藤原氏の虚偽の訴えにより、大宰府に左遷され、その地で生涯を閉じた貴族で、天満宮/菅原神社のご祭神であり、「梅」と「牛」関連深い

⇒ 平将門:

東日本で勢力を持ち、ついには「新皇」(「新しい天皇」の意味で、「天照大神(天津神一族)とは異なる世界を創る大きな役割」と言う意味があるらしい)を自称したが、即座に朝敵となり討伐されてしまった武将で、関東各地に首塚や将門を祀る神社(東京では神田明神(祭神:大国主命・少彦名命・平将門)や築土神社(祭神:ニニギノミコト・平将門・菅原道真))が、現在でもあり、京都では朝廷に謀反を起こした極悪人だが、関東では「独立を図るも、悲運の死を遂げた英雄」として、江戸の鎮守として今尚信仰を集めている

⇒ 崇徳上皇:

貴族内の内部抗争で後白河天皇方に敗れ(平治の乱)、讃岐に流され、この地で崩御した75代の天皇。上皇が葬られた白峯陵(現・香川県坂出市)の隣に、上皇の菩提を弔う為に、法華堂(現・頓証寺殿)が建立され、江戸の幕末になって、孝明天皇の命のもと、上皇の霊を慰める為、白峯神宮の建設が京都で開始され、さらにその意思を受け継いだ、明治天皇により頓証寺殿(旧法華堂)の本尊であった “崇徳上皇僧形座像図” を白峯神宮に移した

「日本三大仏」

・具体的な「日本三大仏」 :東大寺:奈良の大仏・高徳院:鎌倉の大仏・方広寺:京の大仏等

・一口メモ:

現在、「日本三大仏」と言われる大仏様に関しては、いくつかの説が有るが、江戸期までは、『東大寺の「奈良の大仏」』・『高徳院の「鎌倉の大仏」』・『方広寺の「京の大仏」』が定説であったらしい。しかし、『方広寺の「”三代目” の京の大仏」』が、落雷により焼失して以降(1798年)、「日本三大仏」の変遷が始まったと言われる理解。

■ 戦前

・奈良の大仏(奈良県奈良市、東大寺)

・鎌倉の大仏(神奈川県鎌倉市、高徳院)

・兵庫大仏(兵庫県神戸市、能福寺)

■ 戦後以降

・奈良の大仏(奈良県奈良市、東大寺)

・鎌倉の大仏(神奈川県鎌倉市、高徳院)

・高岡大仏(富山県高岡市、大佛寺)や岐阜大仏(岐阜県岐阜市、正法寺)など

西側より.jpg)

「日本三大梵鐘」

・具体的な「日本三大梵鐘」 :知恩院@京都、方広寺@京都、東大寺@奈良

・一口メモ:

⇒ 知恩院@京都:

「浄土宗の宗祖・法然によって、法然ゆかりの地に建てられた浄土宗の総本山の寺院」で、江戸期には徳川将軍家により大切にされ、現在でも、「江戸初期に建造された “三門”・”御影堂(本堂)” と言った国宝」を拝見できる上「国の名勝に指定された “方丈庭園”」と言ったいくつかの庭園も楽しめる寺院

⇒ 方広寺@京都:

豊臣秀吉が発願した大仏(盧舎那仏:京の大仏=かつては「日本三大仏の1つ」)を安置するための寺として 1595年に創建された寺院で、「大坂の陣」の発端にもなった「方広寺鐘銘事件」の梵鐘もある寺院

⇒ 東大寺@奈良:

若草山麓に創建された金鐘寺に起源を持ち、奈良時代に聖武天皇より「国分寺建立の詔」が発せられた事を受け、「大和国(現奈良県)の国分寺」兼「(国分寺の中心をなす)総国分寺」と定められたタイミングで寺名を「金光明寺」と改め、大仏の鋳造が始まり、この頃から「東大寺」の寺号が用いられるようになったと言われる寺院

「日本三大楼門」

・具体的な「日本三大楼門」 :阿蘇神社@熊本、鹿島神宮@茨城、筥崎宮@福岡

・一口メモ:

⇒ 阿蘇神社@熊本:

神武天皇の孫・健磐龍命(阿蘇都彦命)を一宮に祀る、第7代・孝霊天皇の時代(欠史八代の時代)に創建された、式内社(名神大社1社、小社1社)、肥後国一宮の神社で、旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社の全国に約450社ある「阿蘇神社」の総本社の神社

⇒ 鹿島神宮@茨城:

日本神話の「国譲り」神話に武力の象徴の様な形で登場する「建御名方神(諏訪大社の祭神)」との力比べ(相撲の起源?)を制した「タケミカヅチ(武甕槌/建御雷)」を祭神とし、古代においては蝦夷平定の拠点として、香取海(現在は利根川ですが…)を挟んで香取神宮と共に、重要拠点の双璧として配置された「格式高く長い歴史を持った神社」

⇒ 筥崎宮(福岡県福岡市東区):

宇佐神宮・石清水八幡宮の祭神は、応神天皇・神宮皇后・宗像三女神だが、こちら筥崎八幡宮は、応神天皇・神宮皇后は一緒だが、宗像三女神の代わりに「玉依姫命」(初代・神武天皇の母君と言われているらしい)を祭神としている、博多湾から続く、850mの長い参道もある神社

-.jpg)

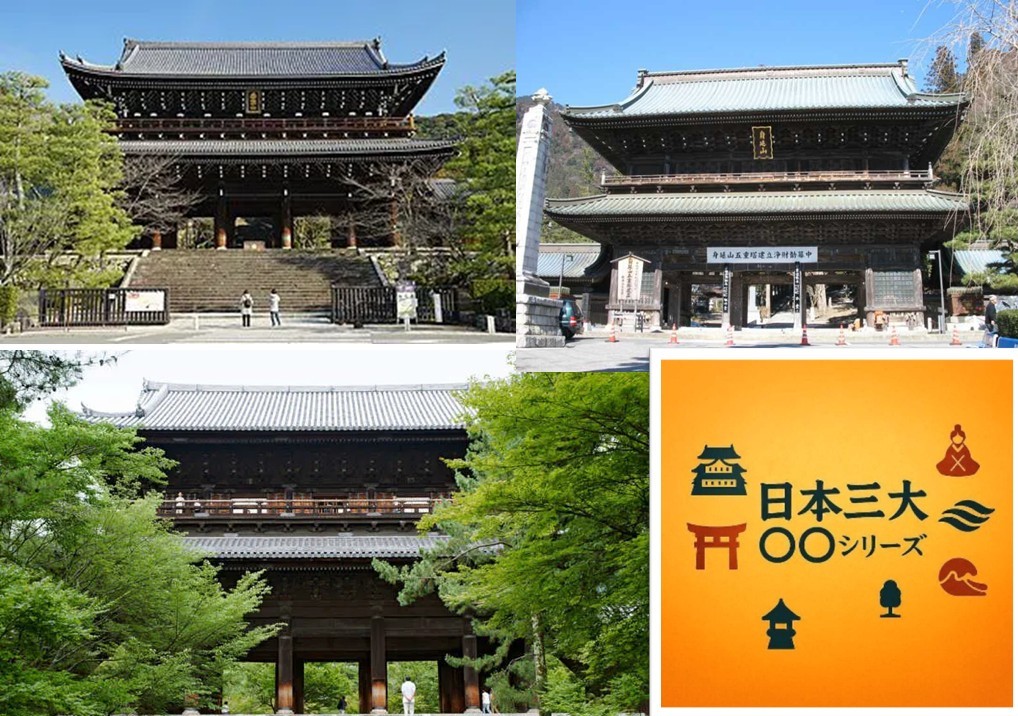

「日本三大三門(山門)」

・具体的な「日本三大三門(山門)」 :久遠寺・南禅寺・知恩院

・一口メモ:

⇒ 久遠寺@山梨:

安房国(現在の千葉南部)に生まれ、比叡山や高野山で学び、鎌倉で他宗派(とりわけ浄土宗)の批判を過激な口撃と共に行った事で、佐渡へ流罪となった「日蓮」が、その後身延山に開いた、現在では枝垂桜が有名なお寺

⇒ 南禅寺@京都:

「日本最初の勅願禅寺」で、臨済宗南禅寺派の大本山でもあり、日本の全ての臨済宗の寺院の中で最も高い格式を持ち、境内が国の史跡に指定されている寺院。京都五山・鎌倉五山の上に位置づけられる「別格」の寺院でもあり、境内には、琵琶湖疏水「水路閣」をはじめ、「法堂」・「方丈(国宝)」・「方丈前庭(虎の子渡しの庭;国の名勝)」・「小方丈庭園(如心庭)」 ・「三門(重要文化財)」・「勅使門(重要文化財)」と言った様な見所がある寺院

⇒ 知恩院@京都:

「浄土宗の宗祖・法然によって、法然ゆかりの地に建てられた浄土宗の総本山の寺院」で、江戸期には徳川将軍家により(政治的背景があったと言われるが)大切にされ、現在でも、「江戸初期に建造された “三門”・”御影堂(本堂)” と言った国宝」を拝見できる上「国の名勝に指定された “方丈庭園”」と言ったいくつかの庭園も楽しめる寺院

「三大曳山祭 / 山車祭 / 美祭」

・具体的な「三大曳山祭 / 山車祭 / 美祭」 :

⇒ 三大曳山祭・三大美祭 :高山祭、秩父夜祭、祇園祭

⇒ 三大山車祭:祇園祭、高山祭、長浜曳山祭

・一口メモ:

⇒高山祭(岐阜県高山市):

高山祭りの歴史は、江戸時代の初~中頃で、4月の「日枝神社(=山王信仰)の山王祭」と、10月の「八幡宮(=八幡信仰)の八幡祭」の2種類の祭りがあり、屋台(=山車)が、街中を巡行する祭り

⇒ 秩父夜祭(埼玉県秩父市):

江戸時代の初め頃に始まり、300年以上の歴史を持つ秩父神社の例祭で、12月の頭に、提灯で飾り付けられた山車(笠鉾・屋台)の曳き回しも行われる祭り

⇒ 祇園祭(京都府京都市):

1150年以上の歴史を持ち、平安時代から続く、疫神や死者の怨霊などを鎮めなだめる事を目的に行われるお祭りで、八坂神社が主催するものと、山鉾町が主催するものに大別されるらしい

⇒ 長浜曳山祭(滋賀県長浜市):

長浜八幡宮の、秀吉ゆかりの春の例祭との事で、毎年4月に行われるこちらのお祭りの見所は、「動く美術館」とも呼ばれる13基ある「曳山(=山車)の巡行」と、この上で演じられる「子ども歌舞伎」との事(13基の曳山があり、そのうちの12基が子ども歌舞伎をおこない、毎年4基ずつ交代で巡行するらしい)

■その他

「日本三大奇襲」

・具体的な「日本三大奇襲」 : 河越城の戦い、厳島の戦い、桶狭間の戦い

・一口メモ:

⇒ 河越城の戦い(1546年10月31日)

⇒ 厳島の戦い(1555年10月16日)

- 誰と誰の戦い?:「毛利元就」 対 「陶晴賢」

- 結果:「毛利勢の勝利」、陶晴賢の討死・大内氏の弱体化となり、「毛利氏が、中国地方の覇者として大大名へ」の道を進み始めた(広島城に関しては、別記事紹介中)

⇒ 桶狭間の戦い(1560年6月5日)

「日本三名園」

・具体的な「日本三名園」 :兼六園、後楽園、偕楽園

・一口メモ:

⇒ 兼六園(石川県金沢市):

1600年代後半から、作庭が開始され、代々の藩主により手が入り、藩主や重臣の”宴の場”として活用され、1800年代中盤に、ほぼ現在の形になった日本庭園で、『宏大・幽邃・人力・蒼古・水泉・眺望』の6つの景観を兼ね備えているとの事から、松平定信が兼六園と名付けた庭園

⇒ 後楽園(岡山県岡山市):

江戸時代の初めに、池田剛政によって、14年かけて作られた庭園で、『曲線が美しい「曲水」と手入れされた芝のコントラスト』、そして、『それらを調和させる天守の借景』、『夜間、天守を借景にした水と芝の調和のとれた雄大な姿に月が浮かぶ様』は、日本三名園における『雪月花』の『月』の風情を見事に表現している、日本を代表する庭園

⇒ 偕楽園(茨城県水戸市):

水戸徳川家に、代々に受け継がれて来た思想;「中国趣味的色合い」・「学問を大切にする心と高い教養」・「民衆を思うポリシー」ををベースに持つ庭園で、現在では「梅の名所」として有名(小石川後楽園も併せてご参照ください)

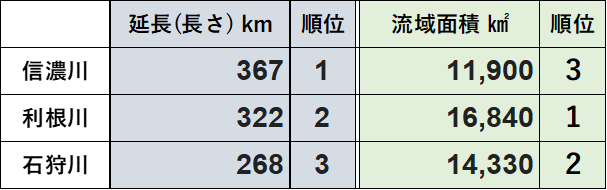

「日本三大河川」

・具体的な「日本三大河川」:信濃川・利根川・石狩川

・一口メモ:

⇒ 信濃川(千曲川):

中央分水嶺で有名な「甲武信ヶ岳」(「甲=甲州、武=武蔵、信=信州」から命名されたらしい…)の長野県側を水源に、千曲川として、北国街道の小諸宿・小諸城で有名な小諸市や真田氏の居城で有名な上田城がある上田市、善光寺で有名な長野市を抜け、新潟に入り信濃川と名前を変え、燕市で分水するも、本流は新潟平野を蛇行しつつ進み、新潟市で万世橋をくぐって日本海にそそぐ河川

⇒ 利根川:

「群馬と新潟の県境付近」を源流域とし、水上温泉を抜け、沼田城の西を流れ、前橋付近から埼玉・群馬の県境を古墳や忍城で有名な行田も含め流れたのち、河越夜戦における登場人物の一人・古河公方の居城・古河城付近で渡良瀬川と合流し、「利根川東遷」が行われた江戸期以降は、関宿付近で江戸川と分流(東京湾へ)、守谷市付近で日光方面から流れて来る鬼怒川合流と、「合流/分流を繰り返し」銚子で太平洋に注ぐ河川

⇒ 石狩川:

捷水路工事に代表される「河川の直線化」で有名で(結果として出来たのが「三日月湖」)、この直線化により、流路延長は100㎞程短くなり、流れも速くなった事から、泥炭地の解消も進み、川底の低下も進んだ事で、洪水の被害が激減した河川

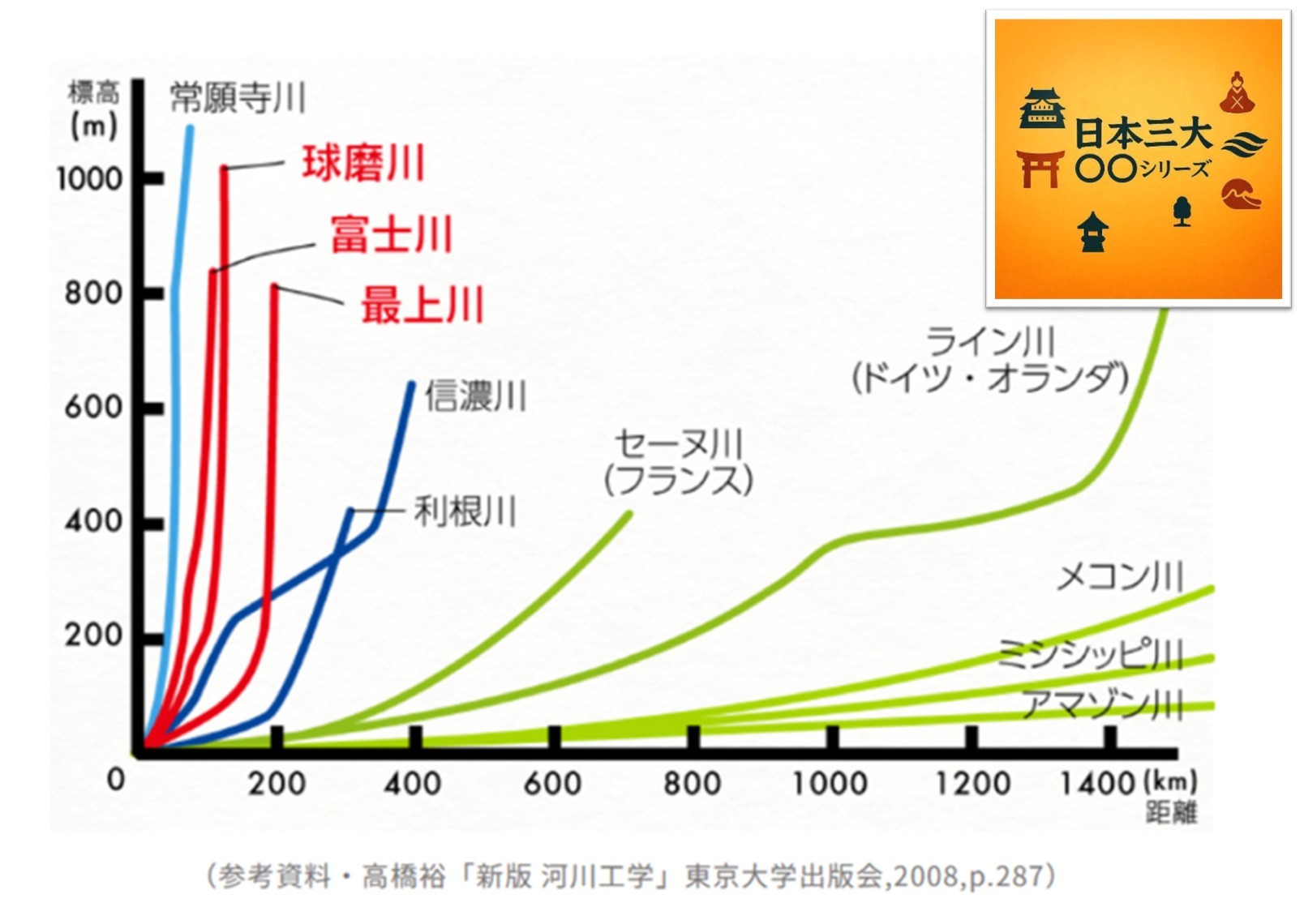

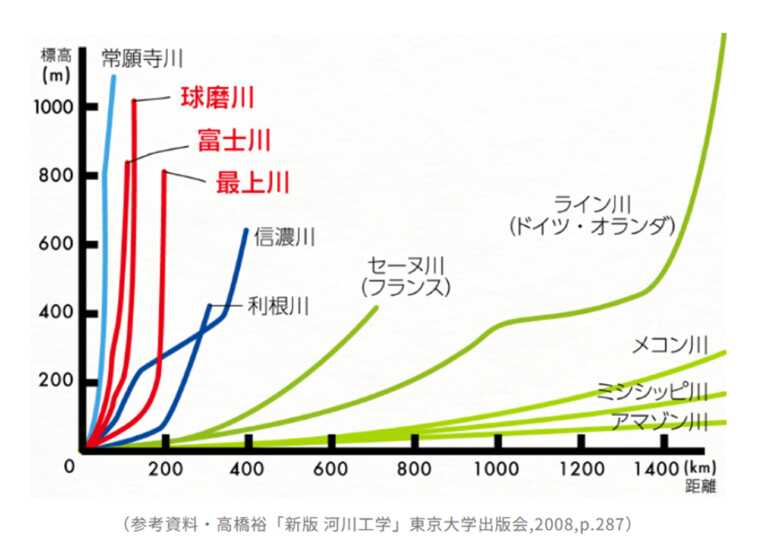

「日本三大急流」

・具体的な「日本三大急流」:最上川、富士川、球磨川

・一口メモ:

一般的に、以下の3つの河川が「日本三大急流」と言われる様だが、「より急流の河川」がある事も知られている認識

⇒ 最上川:

最上川は、山形県を流れる、流路延長229 km・流域面積は7,040 ㎢ の日本海に流れる河川

⇒ 富士川:

富士川は、かつては、甲斐と駿河を結ぶ水運としての要路であった、長野県・山梨県及び静岡県を流れる河川

⇒ 球磨川:

球磨川は、熊本県南部の人吉盆地を貫流し、八代平野に至り八代海に注ぐ河川で、熊本県内最大の河川でもある

「日本三大暴れ川」

・具体的な「日本三大暴れ川」:利根川、筑後川、吉野川

【最後に】

以上が、「これまでいくつか紹介させて頂きました『日本三(大)〇〇』を取りまとめ、具体的にどこが『日本三(大)』なのか?、その『超概要は?』と言った視点でとりまとめ」をさせて頂いた内容になります。

正直、それなりの数の「日本三(大)〇〇」を取り上げさせて頂きましたが、皆様ご承知御とおり、上記紹介申し上げた以外の「日本三(大)〇〇」がまだまだある認識です。故に今後も、「これって面白うそうな『日本三(大)〇〇』だ!」と思った暁には、追加していく予定です。ただいつ追加できるかは、全く見えて折りませんので、追加できた暁には、SNS等でアナウンスさせて頂こうとは思っている次第です。また、本記事では、超概要の記載に留まっております為、詳細に関しては、リンクよりご参照頂ければ幸いと存じます。

【あわせてお読み頂きたい! 「日本三(大)〇〇シリーズ」関連記事…】